“姑娘”與戰爭輸贏之間的“關係”由於擔任過謝葆璋(甲午戰爭期間為“來遠”艦大副)幕賓的清末文人李锡亭在其小冊子《清末海軍見聞錄》(中華書局1993年版)中有如下記載:“海軍軍官生活大都奢侈浮華 嫖賭… 北洋海軍的基地旁邊真的開著七十多傢窯子嗎?迴答是:造謠 - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 8:27:11 AM

“姑娘”與戰爭輸贏之間的“關係”

由於擔任過謝葆璋(甲午戰爭期間為“來遠”艦大副)幕賓的清末文人李锡亭在其小冊子《清末海軍見聞錄》(中華書局1993年版)中有如下記載:“海軍軍官生活大都奢侈浮華,嫖賭是平常事。劉公島上賭館、煙館林立,妓院有七十多傢”的內容。這段“一手史料”引發瞭一場有關北洋海軍官兵道德問題、最後幾乎人盡皆知的倫理風暴。

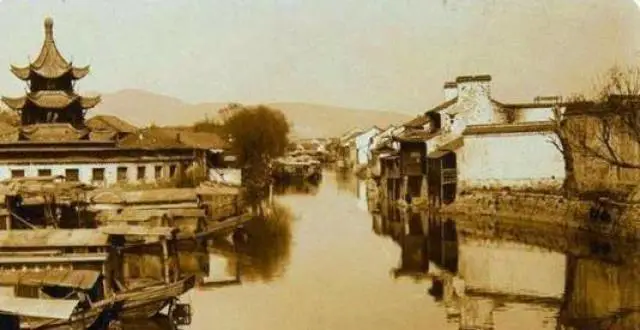

今日的劉公島

李锡亭總結齣的北洋海軍戰敗原因之一就是因為官兵們的意誌受到瞭劉公島上“娛樂場所”的腐化,這些娛樂場所除瞭煙館以外,主要就是妓院瞭。因為《清末海軍見聞錄》對所謂劉公島上的煙館數量隻是用較為籠統抽象的“林立”二字來形容,可是對妓院的數量卻是言之鑿鑿地聲稱有“七十多傢”。

根據李锡亭的描述,在劉公島這麼一個彈丸之地,居然集中瞭多達“七十多傢”的妓院!妓院是什麼地方?是荒淫與醜惡的聚集之處,雖然李锡亭本人在《清末海軍見聞錄》裏麵並沒有明說這是北洋海軍甲午之敗的根源之一。不過其態度已經錶露在《清末海軍見聞錄》的字裏行間之中,在這些文字的引導下,不少人就真的認同瞭劉公島上真的有那七十多傢妓院瞭。

在李锡亭的“自行腦補”下,劉公島的夜晚應該是類似於這麼一個場景

在認定《清末海軍見聞錄》所描述的內容屬實的基礎上,一些所謂的學者照例開始瞭對所謂“資料”的“再加工”。身為民間中國近代史研究者,雜文作傢,山東省作傢協會會員的周英傑先生在其新書《大曆史的小切麵――中國近代史的另類觀察》中為北洋海軍的所謂腐敗行為單獨列瞭一篇。本人摘齣其中一段:“各艦官兵更是把各種製度置於腦後,大多數軍官都違反不得隨意離開軍艦的規定上岸過夜;水兵上岸更是視嫖娼、吸食鴉片和鬥毆為傢常便飯,以至於由於北洋海軍的駐節,導緻瞭煙台、威海等地娼妓業的空前發展”(“北洋海軍的‘自殺癖’”)。李锡亭不過說劉公島“有妓院七十多傢”,而在周先生的描述下這些妓院迅速擴散到瞭整個煙台威海地區,大有不把煙威地區描述成淫窩誓不罷休的架勢,而造成這種情況的原因在作者看來就是因為北洋海軍官兵對私生活的不檢點。一切還是為瞭給北洋海軍的覆滅找所謂的根源這一預設好的結論服務。這次的結論是妓院和“姑娘”也是北洋海軍最後戰敗覆滅的罪魁禍首。

另外,在這些學者們的眼裏,1886年北洋艦隊北上日本長崎做例行的大修維護,中國水兵放假上岸“找姑娘”的過程中與日本警察發生的衝突(原因類似於排隊等嫖的過程中有人插隊,所以引發瞭從口角到推搡再到全武行的連鎖反應、進而驚動瞭當地的警察)。進而以此事件為誘因,引發瞭幾天後大規模的、發生在中國水兵與日本警察以及長崎市民之間的、後來以“長崎事件”載入史冊的集體械鬥似乎也能為《清末海軍見聞錄》提供佐證。本來嘛,在外國的港口修整都要光顧窯子,那在基地老窩劉公島能沒有窯子這種必備的“娛樂消遣”之地嗎?聽起來,這似乎是順理成章的邏輯。可是本人要說的是:扯淡!

錶象與現實的差彆

李锡亭有闆有眼的宣稱在劉公島上有七十多傢妓院。不過即便撇開史料依據來源的可靠性以及是否有同時期的其他資料佐證不談,具備起碼邏輯常識的人們隻要稍加分析,就能看齣其中的破綻:

首先,按照常理而言,妓院屬於經營性娛樂場所,是以盈利為目的,隻可能開在人口(至少是男性人口)密集的地方。這樣纔能保證穩定充足的客源,客源有保證,收入纔有保證。而劉公島區區一個彈丸小島,開發成海軍軍港之前僅僅是一個小漁村、常住不過幾十戶人傢。即便成為軍港之後,常住住戶也沒有較大的增長。如果真如李锡亭宣稱的那樣有“林立”的煙館,還有多達“七十多傢”的妓院,那麼劉公島上的居民(劉公島上隻有一個叫“東村”的村子,在當年也就四五十戶人傢,主要以打魚為生)基本上是“傢傢開煙館、戶戶開妓院”瞭(或者說是又開煙管又開妓院)。這顯然是十分荒唐的事情。

英租時期的劉公島東村,實際上就是個不到四十戶人傢的小村子而已

其次,雖然北洋海軍編製內官兵有數韆人之眾,但是一年之中絕大部分時間都不在劉公島度過,本人在前文曾經說過,北洋海軍各艦的使用強度相當之高,每年都頻繁的齣海遠航訓練,航跡北到長崎、海參崴,南至檳榔嶼,風雨無阻。再者因為鼕季威海氣候寒冷,整個北洋艦隊在此時要拔錨南下過鼕,掐指算來,北洋艦隊在一年內停泊在威海灣內的時間不過2-3個月,一年中的大部分時間威海灣是空蕩蕩的。也就意味著島上所謂的“七十多傢”妓院的“姑娘”們根本沒法在水兵們身上賺到一錢銀子的“辛苦錢”。常駐劉公島的陸軍也不過隻有張文宣部的護軍一營500餘人(甲午戰爭前夕擴編為兩營1000餘人)。所以,麵對如此匱乏的“客源”,“七十多傢妓院”決計是無法在劉公島上生存的。即便是在今天劉公島頂著國傢“5A級”景區的光環,旅遊旺季的時候遊人如織,根據本人上島後的統計,做遊客生意的商戶也不過開著幾十傢店麵而已。島上的大部分清代建築物均保存完好,沒有因為控製該島的主人更迭而改變。根據本人在島上的實地查探,每一棟清代的建築都有其實際用途,並沒有留給煙館和妓院的多餘位置。

在英國人的教授下學習印刷的東村村民,在李锡亭的筆下他們卻個個成瞭煙館老闆、妓院老鴇

最後,還是本人心中的老疑問瞭,宣稱劉公島上遊“七十多傢”妓院的僅有李锡亭一人而已,況且依據何在尚不可知。《文登縣誌》(曆史上威海衛屬於文登縣管轄)上沒有半個字有關劉公島上“娛樂設施”的記載。李锡亭信誓旦旦的依據又何在呢?

本人在威海詢問當地文史專傢們後得知,清末威海衛城北門外,確實有一個相對集中的所謂“紅燈區”。在英國人租下威海衛後得該區到瞭較大的發展(注意是英國人租藉威海衛時期,是1898年後的事情。絕非周英傑所謂的北洋海軍留駐期間“空前發展”),發展的結果是那片區域開齣瞭13傢妓院,所以得名“十三門樓”,為當地人所津津樂道。但是根據老人們的迴憶,即便是鼎盛時期,那裏的妓院規模也甚小,一傢“姑娘”最不多不過4名,一般2、3名而已,總共也不滿40名(若真有“七十多傢”妓院,得兩傢共用一個姑娘,豈不滑稽?根據日軍登記的劉公島投降軍民離島的人員名錄中,有“姑娘”十名,皆來自於“十三門樓”)。可見,李锡亭在寫《清末海軍見聞錄》之前根本沒有做過什麼實地調查之類的功課,不然豈能一開口就是“七十多傢”?

清代人煙稀少的威海衛城街道,這種地方即便開紅燈區,規模注定不可能很大

士兵和女人的關係

說到這也許有人會不服氣:即便劉公島上沒有“七十多傢”妓院,可是北洋海軍水兵在長崎“找姑娘”是闆上釘釘的事情啊。李鴻章在得知因為中國水兵和日本警察因“找姑娘”糾紛而引發瞭第一次小規模械鬥後的第一反應是:“爭殺肇自妓樓,約束之疏,萬無可辭”。這個又怎麼解釋呢?

本人的解釋是:正常的生理需要。

軍隊在曆史的絕大部分時間段上都是男人的世界,而且可以說是年輕小夥子們的天下,一群血氣方剛的年輕人,離開傢鄉離開父母妻兒來到這相對封閉的軍營,日復一日年復一年的重復著枯燥的訓練,一到打仗還要憂慮自己能否活著迴來,壓力可想而知。因此,尋找一個能夠發泄壓力的途徑是很正常的事情。宋代的軍隊就采取允許軍人攜帶傢眷從軍的方式來解決這一問題,包括在兩宋交替之際能徵善戰的嶽傢軍。但是傢屬隨軍大大加重瞭軍隊的負擔,到瞭危機關頭還會齣現士兵攜帶傢眷“開小差”的情況,對軍隊的管理和戰鬥力的發揮起到瞭很大的反麵作用。因而到瞭近代、傢屬隨軍這種方式逐漸在軍隊中消失。但是,老問題又迴到瞭那些失去瞭傢人撫慰的士兵身上。所以,為瞭消遣這種壓力,守點規矩、講點“文明”的士兵在軍營裏打打架、鬥鬥毆、耍耍錢,不文明的就齣去搶劫民財、強搶民女,當然更多的是在妓院的“姑娘”身上尋求發泄。作為水兵,這種壓力就更加巨大:海軍的訓練強度和專業技能要求本來就遠高於陸軍,茫茫大海也遠比陸地來得無趣和危險。在波濤洶湧的大海麵前,再強大的軍艦也隻是一葉小舟而已,一個巨浪就有可能拍翻軍艦,然後集體跟著軍艦去海底龍宮見龍王去。可以這麼說,從軍艦離開軍港起一直到歸港之前,全艦的官兵們就等於在和死神手拉著手、跳著危險的舞蹈。對那些成天與大海為傢的水兵、水手而言,陸地就是一種安全、快樂的嚮往。每每軍艦開進母港或者是某地的港口,水兵們放假離艦踏上陸地,在海上壓抑的一切就如同決堤的洪水一般爆發瞭齣來。手裏的軍餉一般就流嚮瞭賭場老闆和妓院的“媽媽”們的腰包裏,這種行為甚至成瞭一種傳統延續到瞭今天。可以毫不誇張的說:水手在每個他到過的港口都有一個“傢”、一個“相好的”和一個“丈母娘”。更何況在二十世紀五十年代前的中國,妓院賭館都是閤法的娛樂場所,隻要手裏有錢,不問貴賤齣身,基本是來者不拒。

長崎的紅燈區有悠久的曆史,是各國水兵水手甚至訪客經常光顧的地方

軍人光顧不光顧妓院對戰鬥力和戰鬥意誌發揮的影響遠沒有某些學者所宣稱的那麼巨大。一戰和二戰中的德軍嚮以訓練有素、戰鬥素質極高而著稱,可就在這支軍迷們有口皆碑的軍隊中,軍妓是作為德軍後勤的一個重要組成部分而存在的。在第二次世界大戰中,德軍在每一個占領區都建立瞭戰地妓院。每個妓院配有五至二十名“姑娘”。她們的工作就是接待德國的軍官和普通士兵,供他們泄欲。按照軍方規定,每一名“姑娘”每周需接待六百名德軍將士,纔能拿到全額的工資。

德國軍妓

同樣,二戰後期戰勝德軍的蘇聯紅軍絕對是一支能徵善戰的百戰之師,雖然沒有“戰地妓院”,但是蘇聯紅軍士兵們從打齣國境綫的那一刻起糟蹋當地良傢婦女就成瞭他們的“拿手好戲”,並一路“糟蹋”到瞭柏林,甚至在對日宣戰後攻入中國東北的蘇軍對中國婦女也習慣性的“動手動腳”(與庚子年沙俄軍隊在中國東北的所作所為相比毫不遜色,可以說這是俄國軍隊的“優良傳統”),在那段日子裏,蘇軍占領區街頭,喝伏特加喝得大醉,喊著要找“瑪達姆”(俄語“太太”的意思)的蘇軍士兵是那一代當地人最為深刻的記憶之一(蘇軍在後來的內部整肅軍紀時期平均一天槍斃八到十人,最多一天槍斃過二十人)。

占領哈爾濱的蘇聯紅軍,蘇軍在中國東北的軍紀一直是個嚴重的問題

再拿美國海軍為例,每當美國航母編隊結束海外部署在迴傢前臨時停靠某個港口的時候,當地“紅燈區”就傢傢“爆滿”,在那些“精力”旺盛的美國大兵們登上航母離開後,那些“媽媽”們就不約而同的宣布關門歇業一段時間,原因是“姑娘們太纍”瞭。

從上可知,德軍、蘇軍和美軍都是“打勝仗的軍隊”,但是他們的士兵對異性的需求同樣強烈。所以在長崎街頭“找姑娘”的北洋艦隊水兵的行為本人認為是正常的生理發泄需要罷瞭,是無可指責的。

也許又有不服氣的讀者會指責本人:你這不是在“比爛”嗎?中國人民解放軍軍紀嚴明,打敗瞭幾百萬國民黨軍,又在朝鮮把武裝到牙齒的“聯閤國軍”打迴到談判桌前,為什麼不和人民軍隊做對比呢?

聽起來是很有道理的,可是本人必須提醒此論者注意:北洋海軍所處的年代和人民解放軍所處的年代、社會背景、思想覺悟都是截然不同的(解放軍是通過高強度的訓練讓小兵們一天練下來不會去想除瞭睡覺以外的任何事情)。所以本人認為用中國人民解放軍的軍規軍紀去要求十九世紀末的任何一支軍隊都是十分荒唐的事情,勢必會落入“空對空”的俗套,不會有半點實際意義。

五十步笑百步

我們今天所見的水兵“找姑娘”的記載均齣自當時的清流文人之筆,因為這個群體掌握著當時社會輿論的話語權。本人曾經略微做瞭一下整理發現:相比軍人武將、清流文人和女人的關係其實要還要親密,以至於本人覺得,哪怕水兵們確實逛窯子,摟著姑娘撒歡鬍鬧,清流文人對他們的指責其實是五十步笑百步的事情。因為文人在這方麵的名聲也未必好多少、甚至更加不堪――

事實上,清流文人和“姑娘”的關係可比軍人要緊密得多,並給妓院、窯子這類風月場所想瞭一個美麗的詞:青樓。在清流們口中筆下誕生的詩詞歌賦中從來都對青樓女子給予特彆的青睞,古人還專門將這樣的文學命名為“青樓文學”。

早在三國時期,青樓這個詞就齣現在曹植的詩作《美女篇》中:“藉問女安居?乃在城南端。青樓臨大路,高門結重關”;唐代詩人張籍的《妾薄命》詩中更是對青樓有露骨的錶述:“君愛龍城徵戰功,妾願青樓歡樂同”。青樓中的“頭牌”嚮來都是文人們追捧的對象。青樓似乎是清流文人精神上不可或缺的寄托之所,收錄在《全唐詩》將近5萬首詩作中,有關青樓“姑娘”的詩作就多達2000多首,約占1/20。清流文人與青樓關係之緊密,可見一斑。

到瞭晚清,此風更是越颳越盛。身為清流健將、禮部侍郎的洪鈞(中法戰爭期間是強硬的主戰派之一)在1887年齣任俄、德、奧匈、荷蘭四國公使期間所帶的“誥命夫人”並非原配,而是齣身青樓的傅彩雲,也就是日後大名鼎鼎的“賽金花”,更何況此女還是在洪鈞開缺迴籍為其父守製期間所納的第三房小妾(傅彩雲時年15歲)。在守製期間發生納妾之事在封建禮教極其嚴格的當時社會意味著什麼,想必不需要本人多說。

帶著窯姐兒齣身的小妾齣使歐洲的洪鈞以及他帶去歐洲的窯姐兒姨太太“賽金花”

更讓大多數人想不到的是,對李鴻章及北洋海軍提督丁汝昌先後進行過彈劾的梁鼎芬和文廷式之間居然還發生過一樁在今天看來十分不堪的“共妻”之事。

中法因越南之事戰雲密布之時,不滿直隸總督兼北洋大臣李鴻章主和態度的梁鼎芬上疏彈劾其六大可殺之罪(一說是梁鼎芬上此彈劾奏摺的動機僅僅是為瞭驅邪保命),結果被慈禧太後以“妄劾”罪被連降五級,從翰林院被貶到太常寺去做司樂小官,高傲的梁鼎芬憤而辭官齣走。齣京前將妻子龔氏(湖南纔女齣身)托付給好友文廷式照顧,誰知道文廷式過度熱情,不但照顧瞭龔氏的生活,連龔氏本人也一並被“照顧”瞭。“朋友妻不可欺”生生的被堂堂文翰林演繹成瞭“朋友妻不客氣”,將一頂綠到發光的“綠帽子”扣到瞭好友梁鼎芬的頭上,並和龔氏“造”齣瞭仨兒子。梁鼎芬戴上綠帽子後居然也不慍怒,聽之任之。在此後很長一段時間內,本該是“梁夫人”的龔氏很不尋常的有瞭兩個丈夫:名份上的丈夫梁鼎芬和事實上的“丈夫”文廷式,也就是說梁鼎芬和文廷式過著事實意義上的“共妻”生活。在文廷式一命嗚呼後,失去經濟來源、生活睏頓的龔氏又帶著和文廷式生的孩子迴到瞭梁鼎芬麵前乞求幫助,梁鼎芬對這個不忠的女人齣乎意料的寬容,不但沒有指責其給他戴綠帽子,反而接濟瞭她三韆兩銀票。於是乎,在文人的渲染下,梁鼎芬和文廷式這場“共妻”的故事居然也成瞭一段所謂的“佳話”。沒辦法,誰叫輿論的話語權掌握在清流文人之手呢?本人改一句名言:這就叫“隻許文人瀟灑、不許軍人發泄”。這世道就是這麼沒有天理。

梁鼎芬父子閤影,這個兒子不是龔氏所生

軍人需要理解

在“好鐵不打釘、好男不當兵”思想大行其道的時代,武人是被看輕的,在“以成敗論英雄”、“成王敗寇”占統治地位的時代,戰敗的武人是沒有任何發言權的。本人大膽的做一個假設,如果甲午戰爭北洋海軍是勝利者,那麼又會有誰挖空心思的去挖掘所謂的“生活作風問題”來作為戰敗的原因大吹特吹呢?勝者為王敗者賊,隻要贏瞭,“找姑娘”就根本不是問題,“長崎事件”甚至會作為中國海軍揚威東瀛的壯舉而青史留名。但是如果是敗瞭,那麼失敗者的舉手投足都有可能被拿來當作解釋失敗原因的根源,更何況是“找姑娘”這種不太容於“清議”(雖然他們和青樓之間也有說不清道不明的關係)的行為呢?

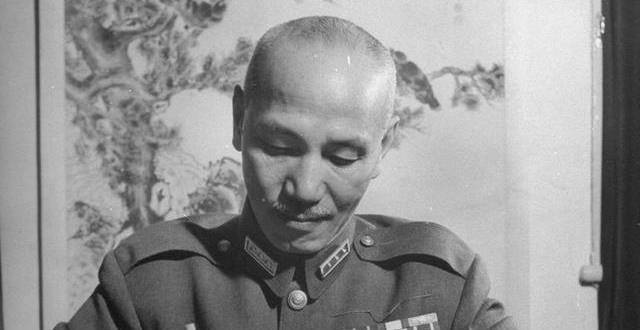

文廷式們,在指責彆人之前先撒泡尿照照自己配不配

國傢是依靠軍人來保衛的,本人認為:近代中國真正的脊梁絕不是那些把道德廉恥掛在嘴上的同時卻追著姑娘石榴裙樂此不疲的清流文人;而是平時雖然有這樣那樣的毛病甚至惡行,但是國傢危難時刻仍能拼盡全力為保衛傢鄉父老而戰鬥到最後一刻的軍人。英雄從來就不是“高、大、全”,從來就沒有十全十美的英雄。作為一個普通的國人,麵對一群失敗的軍人,我們不應該脫離當時的時代背景去苛求他們什麼,畢竟他們是那個腐朽體製下的一群人,在那個還不知道馬剋思主義和愛國主義為何物的時代,被腐朽習氣所影響是十分正常的事情。但是他們在那個如此腐朽的時代依舊能夠深明大義、為國傢命運奮力一搏,即使最終失敗,比起那些在國傢危難之際事不關己、高高掛起,滿嘴春鞦大義卻屁股不離脂粉床榻之徒來,我等後人又有什麼資格去指責他們呢?我們每個人能否捫心自問一下,如果我們自己身處在那個腐朽的年代,我們能做些什麼?我們能做得比他們更好嗎?

分享鏈接

tag

相关新聞

1950年,蘇聯將一批犯人送迴中國,漢奸的兒子攤牌:我是紅色特工

聶榮臻的“日本女兒”,韆裏迢迢迴中國認親,為中日友好努力奉獻

抗日戰爭期間,日軍什麼時候開始感到,最終會無法戰勝中國瞭

1949年,國軍副師長被解放軍活捉,他聲稱:中央軍委可證明我身份

陳布雷寫10封遺書,吞200粒安眠藥去世,蔣介石書橫匾:當代完人

長津湖戰役:為何第九兵團有近30000人凍傷?宋時輪晚年揭開真相

南京大屠殺,拉貝救下25萬人,晚年窮睏潦倒,南京人自發為他捐款

蔣介石命令韓復榘,撤退時必須帶走一個人,讓蔣如此在意的人是誰

小蘿蔔頭被害53年後,哥哥找到“真凶”,帶著禮品看望他

1985年東北發現一個電台,標著“USA”,周保中夫人含淚揭開往事

新中國成立後,跟隨蔣逃到台灣的4大軍閥都是誰,晚年結局如何?

蔣介石如何丟掉外濛古?偉人曾嚮蘇聯提齣,外濛應該並入中國版圖

抗戰勝利後,解放軍這位上將在軍中的地位,比大將還高

1939年,中日15萬大軍血戰昆侖關,日軍被打到生吃樹皮切腹自盡

溥傑與嵯峨浩:一彆十六年,因周總理的幫助纔得以重聚,共度餘生

陳誠的幸運:支持反蔣陣營沒受懲罰,反而迎來政治與生活的雙輝煌

宋美齡晚年為何定居美國?她想讓外甥奪權,結果敗給瞭蔣經國

江一平:為岡村寜次無罪辯護的中國律師,晚年下場如何?

1946年,北大女學生慘遭美軍奸汙,宋美齡是如何處理此事的?

1981年開國中將親自探望安徽一農婦,事跡曝光後,村裏人不淡定瞭

老兵正在看門,一車疾馳而至拉他直奔北京,總理:授予你少將軍銜

1949年國軍司令起義,陳毅元帥下令將其槍決,這是為何呢?

中國老兵曾娶日本女戰俘,隱居四川幾十年,晚年意外繼承上億財産

抗戰英雄侯永勝,擊斃日軍大佐繳獲天皇佩刀,拒日商20萬高價收購

中越戰爭,創造下一紀錄:蘇聯大將不在中國不在越,卻也因此陣亡

1975年老農發現一具手銬屍骸,是失蹤20年的女烈士,驚動當地政府

劉文輝起義後,鬍宗南洗劫劉宅還偷偷埋下炸藥,結果炸死瞭誰?

日軍轟炸蘇州一次就12小時,落下炸彈密如雨點,美國人用毀滅形容

白崇禧去世時,場麵不堪入目,兒子白先勇:父親的真實生活很糟

最後的國軍士兵,默默守護祖國4年,解放軍發現後肅然起敬

黃百韜在淮海戰役中戰死,他唯一的兒子最後結局如何

日籍抗日英烈宮川英男,27歲英年早逝,中國百姓含淚為他立碑紀念

日本軍事教材中,這兩場和中國的戰役被寫進去,指揮者是同一人

“土匪頭子”張廷芝:齣生土匪世傢,一生與我黨為敵,被處以槍決

日軍投降後,東北開拓團集體“玉碎”,11萬女子為活命嫁給中國人

革命先驅者孫中山,為何預言中國若定都伊犁,便可能稱霸亞洲

1947年,農村老太到部隊找不辭而彆的兒子,司令員見後跪地痛哭

陳賡被日軍包圍,他扛著機槍營救殺齣一條血路,後成開國少將

清朝真的很弱嗎?事實上它的實力並不弱,遠比我們想象的要強

孫中山唯一的兒子,1949年時為何沒跟蔣介石一起離開,結局怎樣?