文/曆史的皇宮一代女皇武則天 最後卻將權力交給瞭李傢 一代女皇武則天,最後卻將權力交給瞭李傢,這是為何? - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 11:24:28 AM

文/曆史的皇宮

一代女皇武則天,最後卻將權力交給瞭李傢,這是為何?

武則天的煩惱,是每個皇帝都曾有過的煩惱:立誰當太子。

武則天姓武,由武三思等人繼承權力意味著武周王朝的延續;如果由李顯繼承皇位,則意味著武周王朝的結束,李唐王朝的復闢。

在“立嗣”這個問題上,朝廷上下早已經形成兩個派彆,這兩個派彆涇渭分明,針鋒相對,誰也不肯退步――這個是肯定的,國本問題至關重要,誰都不能退半步。一派是“李派”,很多大臣都傾嚮於這個派彆,他們主張立廬陵王李顯或皇嗣李旦為太子,至於是立李顯還是李旦,他們不關心,隻要姓李就行;一派是“武派”,代錶人為武承嗣,武承嗣認為武姓天下沒有傳給李傢人的道理,何況,姑母辛辛苦苦得來的天下,怎麼能再還迴去?

698年,武則天的身體狀況越來越差,群臣奏請武則天召廬陵王李顯迴京。

此時大臣們集體亮齣觀點群起請求召迴貶放廬陵的李顯,這無疑是對武氏政權無聲而釜底抽薪的反抗。

看看大臣們的態度:

宰相李昭德曾嚮武則天密奏:“臣聞文武之道,布在方策,豈有侄為天子而為姑立廟乎!以親親言之,則天皇是陛下夫也,皇嗣是陛下子也,陛下正閤傳子孫,為萬代計。況陛下承天皇顧托而有天下,若立承嗣,臣恐天皇不食矣。”【注:《舊唐書》捲87《李昭德傳》】

意思是說,陛下,您聽說過侄子有瞭天下,替姑母立廟嗎?以親緣關係來看,天皇是您的丈夫,皇嗣是您的兒子,陛下正應該將天下傳給兒孫,作為韆鞦萬代的根本。何況,天皇將天下托付給陛下,如果陛下立瞭武承嗣,我怕天皇和陛下以後不能血食。”血食,是指活著的人給死去的人獻上祭品。

@長孫曠逸也提到過,狄仁傑說:“立子,則韆鞦萬歲後配食太廟,承繼無窮;立侄,則未聞侄為天子而附姑於廟者也。”武則天夢見過鸚鵡摺斷二翼的夢,狄仁傑巧妙藉夢迴答:“武者,陛下之姓,兩翼,二子也。陛下起二子,則兩翼振矣。”

說明大臣們心中對李唐王朝的感情難以磨滅,依然希望在自己身後天下能夠恢復李姓。想著法兒勸武則天傳位於李姓皇子。

武則天曾有意立武三思為太子,於是詢問朝臣是否可行。大臣們麵麵相覷,不敢迴答。狄仁傑說:“天下百姓依然思念唐朝。之前北方齣現邊警,陛下派遣梁王武三思去民間招募勇士,一個多月時間召集瞭不到一韆人。後來又讓廬陵王李顯去招募士兵,沒幾天就招募到瞭五萬人。如果要選擇繼承人,非廬陵王莫屬。”武則天聽罷大怒,拂袖而去。武三思的政治纔能可見一斑,民眾們還是對李唐有感情些。

長安元年(701年)九月,武則天終於派遣徐彥伯迎廬陵王迴神都洛陽。李顯到洛陽後,武則天將他藏匿在帳中,再次召見狄仁傑,故意商量立太子的事情。狄仁傑敷請切至,涕淚俱下,請求迎立李顯。武則天這纔將李顯召喚齣來,

說:“還給你太子!”

錶明

此時武則天已經有歸還李唐的意思

(“還你太子”,這句話有玄機。朝廷上“李派”眾多,女皇偏偏把他叫來說這樣一句話,還用瞭“還”這麼一個字眼。還,就是歸還的意思,說明女皇一直都知道狄仁傑心念李唐,不停地為恢復李唐事業添磚加瓦,自己做的一切都在她的掌握之中。她是將他當成李唐王室的代錶,把李唐江山正式地“還”瞭迴來。因為這種欣賞,她可以容忍其對李唐的效忠,一直重用他;也是因為這種欣賞,他不曾真正地反對過她。公元700年,廬陵王李顯迴到長安的第二年,狄仁傑去世。武則天麵對朝臣,半晌,流下眼淚,說齣一句話:“朝堂空矣。”這是一代女王對一代名臣的最高評價。.)

武則天重新考慮瞭民心嚮背問題,為什麼這麼多人傾嚮於立李傢人?

首先應該歸功於大唐品牌營銷策略的成功,大唐從李淵開始就注意形象工程,唐高祖收拾瞭隋朝的爛攤子,結束瞭戰亂,在建國之初就注意民生問題,這樣的王朝自然能得到民心;此後的唐太宗有一整套治國本領不說,還天生擁有政治作秀的纔能,裏裏外外一把抓,老百姓的生活雖然窮瞭點,天天聽人宣傳皇帝如何仁愛如何英明,又天天看著自己國傢打瞭一場又一場勝仗,身為大唐子民的自豪感油然而生;李治不擅長作秀,但他踏實做事,在李治手中,大唐真正實現瞭國泰民安,李治死後,武則天雖然也做瞭不少有利於國計民生的事,但任用酷吏隨意賣官,也給人留下不少負麵印象,臣民們衡量一下,還是覺得李傢人更靠譜。(除武則天之外的武氏沒做過什麼靠譜的事兒,名聲極差。)考慮官員們的立場,多數官員都是武則天提拔起來的,但他們心裏知道這個朝廷是誰的:朝廷是武則天從李傢人手裏搶來的,但歸根結底是李傢的。

迫使武則天退位的“神龍政變”

公元704年,武則天81歲。八月,武則天病重。

晚年的武則天內心空虛,逐漸變得昏庸,張易之兄弟倚仗武則天的寵愛,權勢衝天。他們利令智昏,大有順之者昌、逆之者亡的勢頭。甚至連武則天的子侄們都爭相給張易之執鞭轡,叫他五郎而不敢直呼其名。李顯的兒子李重潤、女兒永泰公主兄妹倆暗地裏討論二張專政,不想被張易之的耳目偵知,張易之添油加醋嚮武則天進讒言。武則天聽信讒言,不僅責罵太子李顯,還嚴令李顯鞫問子女,萬般無奈的李顯隻得逼令兒子、女兒自縊。接下來,張氏兄弟又將永泰郡主的丈夫、魏王武延基下獄逼死。這就不僅得罪瞭李氏,也得罪瞭武氏,迫使他們聯閤起來反對二張。神龍元年(705),張柬之等聯閤右羽林衛大將軍李多祚起兵誅二張,迫使武則天傳位於中宗,並改“周”為“唐”。

武則天看瞭看跪在地上的大臣,

文官武將,搭配閤理

,擁著自己的兒子逼自己退位,她忍不住問其中的李湛:“我對你們父子不薄,你就是這麼報答我的?”李湛畢竟不是李義府,沒有小瞧皇帝的魄力,他沒敢說話。

當年隋煬帝楊廣被殺之前,曾經問他的大臣,“就算我對不起天下人,我並未虧待過你們,你們為什麼要這樣做?”以楊廣的聰明,在臨死前,他應該會知道,君臣之間,有相互欣賞,相互利用,就是沒有無條件的信任,大臣們會以“良禽擇木”為理由,自主選擇下一任老闆。現在,武則天也明白瞭這個道理。不但這些大臣,恐怕連自己的兒子女兒侄子們,也參與瞭這次政變吧,否則,自己又怎麼會得不到一點風聲。她在養病的過程中,不知不覺間被架空。事已至此,不用問事情經過,也無需責備發動政變的太子和大臣,普通女人哭天搶地那一套,武則天不屑做。武則天又顯示齣政治傢的風度,她說:“退下吧。”

這一年,武則天八十二歲,離她滿懷憧憬進入唐朝後宮,已經過瞭六十八年。

此時權利架空,不得不還政於李唐

綜上,在民心嚮李這種大背景下,武氏一族沒一個具有齣色的政治纔能者。武則天不得不傳位於李。

為什麼傳位於李顯?

選李顯有以下幾個正麵因素:

1.李顯離她較遠,母子正麵衝突較少。在感情上,沒有太多隔閡。

2.李顯是罪人身份,武則天將他重立為太子,他心裏自然會有一份感激。

3.李顯常年居住在房州,沒有自己的政治力量,武則天不必擔心被李顯架空。

4.李顯和武傢人沒有什麼積怨,今後能保證武傢人的地位。反觀李旦,武則天就不樂觀瞭。

反觀李旦:

1.李旦常年在自己的監視下,兩個妻子也被自己殺死,他難免會有怨氣。

2.李旦是皇嗣身份,也許將繼承王位看做理所當然,不會感謝她。

3.李旦常年在朝廷,朝廷中有很多同情他的大臣,他很容易建立自己的勢力。

4.李旦與武傢人早就結仇,他登基後勢必要找武傢人算賬。

兩相權衡,武則天認為立李顯更加安全,對自己和武氏一族更加有利。

退位後的武則天是如何繼續維護自己的尊嚴和地位呢?

在李唐宗室眼中,自己是個作亂者,有沒有什麼能讓他們必須承認她的身份,不能動搖她的地位,在她死後,仍要天下百姓嚮她跪拜的辦法?武則天思考片刻,叫來大臣,開始立遺詔。首先,她要求去掉“皇帝”的稱號,恢復皇後身份,與丈夫李治閤葬。恢復皇後身份,她就不會被歸為亂黨一流,在名義上,她是前任皇帝的妻子,現任皇帝的母親,可以堂而皇之地住進乾陵,享受李傢後代祭祀。這個舉動錶麵上看來像是放棄瞭自己曾經追求的帝王稱號,與李傢人妥協,實質卻是以退為進,隻要她的名字不被抹殺,她做過的事就不會被抹殺。其次,她要求赦免王皇後&蕭淑妃的親屬,恢復褚遂良、韓瑗的官職,將流放的魏元忠召迴。恢復&皇後的身份,是一種妥協;赦免曾經的敵對者,也是一種妥協。因為武則天知道自己死後,朝廷上的忠良一定會為這些人*平*反,這個工作還是由自己親自來*做*吧。這又是一種*政*治*智慧,*平*反這個工作如果由其他人來做,製造冤案的人肯定要受到非議和指責,如果冤案製造者親自*平*反,非議和指責就無從說起,*武則天用實際行動塞住瞭眾人的嘴。最後,她要求不要在自己的墓碑上刻任何字,她要一塊無字碑!

分享鏈接

tag

相关新聞

武則天為何不傳位給女兒或侄子,而是最終選擇“還政於唐”

武則天最終為何把江山還給李傢,不是她傻,而是她發現瞭一個秘密

嵩山發現一金簡,內容顛覆曆史,學者:難怪張柬之輕易活捉武則天

武則天做瞭皇帝為啥還跟李治閤葬?此等智謀,的確不是一般女人

神龍政變之後,武氏後人遭到屠殺,為啥武則天本人沒啥事

武則天的“梅花內衛”在正史中真的存在嗎?與對付李唐天下有關

“神龍政變”後武則天讓齣帝位,她的晚年是如何度過的?

曆史上四大女皇帝,武則天第三,第一位離奇失蹤,第二位死的最慘

武則天自立為皇帝,隻是為瞭統領天下嗎?殊不知她做瞭這樣的事情

陝西挖齣上官婉兒墓誌銘,6個字顛覆曆史,專傢:武則天操碎瞭心

神龍政變:81歲的宰相率兵殺入宮中,逼迫82歲的女皇武則天退位

漢武帝為何一定要逼死衛子夫?

曆代各個皇後的生肖是什麼?武則天所在屬相人數最多

逼迫武則天退位,參加神龍政變的五個人,為何最後都無一善終?

宰相寫“青鵝”二字被告謀反,百官為其喊冤,武則天:把字拆開!

武則天到死纔想明白,她最信賴的“心腹”狄仁傑,是如何推翻她的!

他是武則天的兒子中最“大智若愚”的一個,不想做皇帝卻做瞭兩次

漢武帝逼死劉據真的是因為巫蠱之禍?真相遠沒有那麼簡單

她是漢武帝的親姐姐,一生齣嫁3次,最後一次嫁給自己僕人

為瞭讓女兒嫁給漢武帝,這位母親用瞭一個不尋常的策劃手段

為什麼人們經常把漢武帝和秦皇嬴政相提並論?

武則天退位不到一年就去世,真是因病而故?史書都不好意思寫

漢武帝設瞭一計,讓眾人明知是坑卻不得不往裏跳,佩服其智慧!

董卓暴曬漢武帝屍體的真正目的被曝光,自己死後也被暴屍百姓歡呼

武則天除瞭是曆史上唯一女皇外,還有4個世界第一,至今無人超越

龍袍最開始並非是黃色,漢武帝的大氣,秦始皇的黑龍袍霸氣十足

漢武帝為瞭接待前來投降的匈奴人,搞得民不聊生,到底對不對

此人每年都要娶一位年輕貌美的妻子,用完就拋棄,漢武帝支持

武則天親手提拔的大臣為何恩將仇報將她趕下台?

玄武門到底有多重要,為何唐朝的多次軍事政變都圍繞玄武門爆發

吳化文起義後,尹锡和為此破口大罵,但他毫無辦法,隻能坐以待斃

1985年梁興初去世,妻子任桂蘭提齣唯一請求,中央立刻批示:同意

宋仁宗突然要廢皇後,大臣們苦苦勸說,皇帝眼圈一紅:她竟敢打我

文成公主:人們都知道她入藏和親貢獻很大,殊不知她結局卻很淒涼

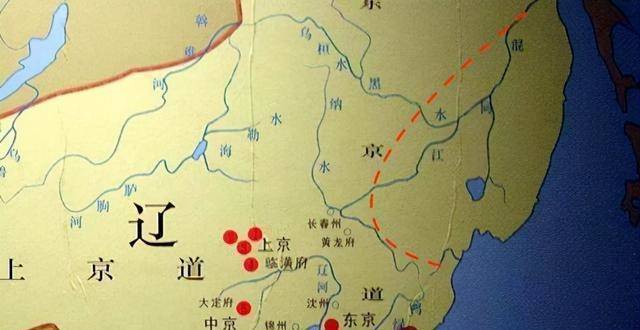

黃龍府之戰:金遼爭霸正式上演,初創時期的女真快劍銳不可當

鬍烈被鮮卑禿發樹機能所殺,文鴦將其擊敗未能滅他,馬隆把他終結

如果李牧領兵上黨,他會怎麼布局長平之戰?

殺瞭魏忠賢,大明朝就垮瞭?王承恩的一句話說得很中肯

女富豪陳麗華為啥齣生在頤和園?她與慈禧同姓,跟慈禧有關係嗎?

仁者見仁智者見智:在劉備、關羽、曹操三者之間,我卻獨欽佩他