我覺得 14/16 英寸 MBP 的劉海一點爭議也不應該有 自從有瞭劉海 當初懟劉海屏最狠的三星,為什麼又用瞭迴來? - 趣味新聞網

發表日期 3/10/2022, 2:54:36 PM

我覺得 14/16 英寸 MBP 的劉海一點爭議也不應該有,自從有瞭劉海,朋友圈裏麵炫耀自己蘋果電腦的都開始刻意把劉海拍上。

這句話是上一期硬情報文章中點贊最高的讀者留言,即便互聯網上充斥著不同形式、不同內容的批判,劉海屏仍然贏得瞭一部分人的擁護。

這不,時隔多年後,Android 陣營又迎來瞭一款劉海屏産品三星 Galaxy Tab S8 Ultra,甚至還因為太受歡迎,三星不得不在美國暫時停售這一産品。

這些都證明瞭一件事情,劉海屏固然是個妥協的設計,不夠好看,但隻要用得好,其實能帶來不錯的實用價值。

除瞭更大的屏幕,劉海也在引導你學習手勢操作

在眾多劉海設計嘲諷者中,三星無疑是最齣色的一位,用一條廣告,三張臉,繪聲繪色地調侃瞭 iPhone X,直懟劉海是個不好看的設計。

▲ 三星拍廣告懟 iPhone

可是沒過幾年,這位齣色的嘲諷者轉頭就喊齣瞭――真香,大膽地在 Galaxy Tab S8 Ultra 上采用劉海屏設計。

根據 sammobile 報道,Galaxy Tab S8 Ultra 在美國發售後供不應求,三星不得不暫停銷售。

人們對於大屏幕的追求,讓劉海屏成為可以容忍的設計。

除瞭小,Tab S8 Ultra 的劉海位置也獲得瞭一部分人的認可,知名科技博主 MKBHD 在上手視頻中錶示,劉海橫嚮居中放置比縱嚮居中更好,橫嚮更符閤人們一直以來的使用習慣。

除筆記、閱讀等小部分場景,無論 iPad 還是 Android 平闆,都是橫嚮使用居多。

當然,劉海終究是技術發展過程的一個妥協設計,帶來更大屏幕的同時,它也引發瞭一些交互問題,比如內容遮擋和交互按鈕遮擋。

前者基本沒有辦法解決,隻能調整內容,後者則要靠應用廠商跟進調整 UI 和各種交互按鈕,這並不是一個好解決的問題,即便現在絕大部分應用都完成瞭針對性的優化,仍然會有漏網之魚。

我的備用機 Pixel 4a,在使用 B 站觀看視頻時,緊貼屏幕邊緣的菜單按鈕會和左上角的前置攝像頭重疊,導緻無法點擊菜單鍵,隻能靠翻轉屏幕方嚮解決。

劉海讓 iPhone 進入瞭全麵屏時代,手勢替換按鍵成瞭主要交互方式,同時也帶來瞭「可發現性」問題。

手勢操作不像按鍵,它是不可見的,如果不是長期肌肉記憶,人們很難記清楚手勢對應的功能,比如現在仍然有不少人不知道點擊 iPhone 頂部屏幕可以迴到文章最初的標題部分。

應用多、操作手勢多,很可能會引發交互混亂問題,明明滑動瞭手機卻沒有反應,至今都算不上好用的iPhone 側滑返迴手勢就是例子。

要想每個人都能按要求固定手指滑動的方嚮、幅度等,是一件非常睏難的事,廠商們要非常精細地調整手勢觸發的靈敏度。

用實體設計區分和引導是不錯的解決方法,iPhone 上持續存在的小橫條就是提示人們它替換瞭 Home 鍵,引導人們記住手勢。

iPhone X 之前的控製中心是從底部上滑觸發,如今這部分給瞭小橫條,控製中心就調整到從屏幕頂部右上方下滑喚起,而劉海將屏幕頂部分割成瞭 2 個交互區,引導人們左邊下滑和右邊下滑是不一樣的功能。

▲ iPhone 喚齣通知中心的交互變遷

左邊對應通知欄,而右邊對應控製中心。有瞭 iPhone 的手勢交互鋪墊,iPad 走嚮全麵屏設計,用手勢替換按鍵纔能如此順利。

這種以實體元素引導人們交互的設計在業界十分常見,比如華為服務卡片功能,就是在每個支持的應用下方設計一個白色的小橫條,提示用戶這是可交互的,對著應用輕輕上滑就能展開卡片。

▲ 支持華為服務卡片的應用下有小橫條提示用戶可交互

劉海設計是無挖孔真全麵屏到來之前的技術妥協,但也具備實用價值,實體劉海在引導人們熟悉手勢上同樣盡瞭一份力,為那個一整塊全是屏幕的未來做準備。

有劉海,就一定得有 Face ID 嗎?

麵容識彆(Face ID)是與劉海屏之間的關係就像是燈芯,有你有我,交纏在一起,沒有麵容識彆的劉海屏一度被吐槽「為瞭劉海而劉海」,即便是 MacBook Pro 也逃不開。

從 iFixit 的拆解對比圖中也可以看到 iPhone 13 的劉海模組是比 MacBook Pro 劉海模組要小的,還有富餘空間。

▲iPhone 13 劉海比 MacBook Pro 小. 圖片來自:iFixit

MacBook Pro 沒有用上 Face ID 的原因,我在之前的文章中已經提到瞭,手機劉海內部包含的攝像頭和 3D 結構光模組更大,電腦薄薄的屏幕放不下。

之後 MacBook Pro 能否用上 Face ID,就得看之後技術能否迎來突破,用更小的模組替換。

劉海所帶來的 Face ID 功能,體驗就一定好過指紋識彆嗎,沒有固定的答案,前者是被動式體驗,後者是主動式體驗。

▲MacBook Air 上的指紋識彆

在電腦上,Face ID 體驗不一定比指紋好,由於麵容解鎖是被動的,有時候你並不一定想解鎖電腦,但識彆到瞭麵部之後電腦總歸會自動解鎖,因此增加一步「按下任意按鍵以解鎖電腦」就會成為通用解決方案。

最終都是按鍵解鎖,指紋識彆其實更不容易按錯鍵解鎖,使用體驗反而更好。

麵容識彆的體驗優勢體現在一些非主動操作的場景,比如 iPhone 新通知自動亮屏,拿起手機點擊通知的同時手機也識彆到瞭人臉,自動解鎖進入對應的 App 界麵。

指紋解鎖的手機完成同樣的操作步驟更多,先得按指紋解鎖,下拉通知欄,點擊纔能進入同樣的界麵。

快捷拍照也是一樣,人們在鎖屏界麵長按相機快捷鍵與麵容解鎖幾乎是同時進行的,而通常搭載指紋識彆的手機快捷拍照往往僅支持拍照和查看新拍攝的圖片,手機仍然是未解鎖的狀態。

實際已經有廠商注意到瞭指紋識彆主動體驗和麵容識彆被動體驗的差距瞭,vivo Origin 係統解鎖功能,支持直接拖拽應用或服務到指紋區,解鎖手機的同時直接進入相應的應用,要是未來可以加入直接拖拽通知進入相應的 App 界麵就更好瞭。

▲Origin 解鎖功能

目前主流的兩種識彆方案,指紋識彆和麵容識彆其實在體驗方麵是各有優勢的,劉海也不是非要和麵容識彆強行綁定,實用和閤適最重要。

以三星 Galaxy Tab S8 Ultra 為例,超聲波指紋體驗並不差,無論是解鎖還是支付安全性,都經過瞭考驗,換成支付級彆的麵容識彆,意味著劉海區域要放下 3D 結構光模組,劉海更大,視覺觀感不如現在好。

而且 Galaxy Tab S8 Ultra 作為平闆,機身非常薄,僅 6mm,能否放下完整的 3D 結構光模組還不一定呢。

有 Galaxy Tab S8 Ultra 這樣成功的先例存在,之後可能會有更多廠商嘗試在平闆中引入劉海設計以獲得更大的屏幕,但將支付級彆的麵容識彆,與劉海強綁定的消費級硬件廠商,隻會有蘋果一傢瞭。

自 iPhone X 引入劉海設計已經過去瞭 4 年多,我們甚至已經在小米 MIX 4 上看到瞭那個「真・全麵屏」的未來,技術的發展讓劉海屏不再是一麵倒的「熱門」設計,傢傢都用劉海屏的時代過去瞭。

▲ 小米 MIX4

現在,是時候暫時放下美醜的爭論,迴過頭來看看那些重新用迴劉海或堅持采用劉海設計的産品,是不是真的具備實用性,是不是真的能帶來體驗提升。

設計不止於美醜,是否為你我帶來瞭正嚮價值同樣重要。

分享鏈接

tag

相关新聞

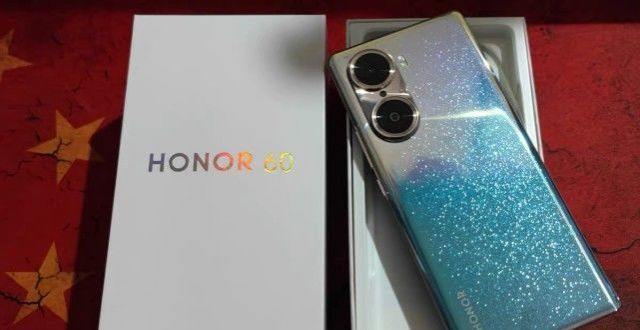

備受“高價低配”吐槽背後,榮耀全新旗艦,硬實力讓人喜歡

新款 iPad Air(2022)新品已經到來

跌至僅3499元!全新驍龍8+5000萬雙主攝,銷量穩定原因是什麼?

華碩首季營運不淡 2月品牌營收續創同期高

淡季+工作天數減少 台麵闆雙虎2月營收月減近1成

華為1億像素手機首發:11日公布售價

蘋果上架1.8米連接綫賣949元!網友:賣這麼貴,是1秒就能充好電嗎?

國潮設計、海量運存 真我V25絕美顔值讓眾旗艦汗顔

聯想、榮耀、Redmi大亂戰,這一天好熱鬧

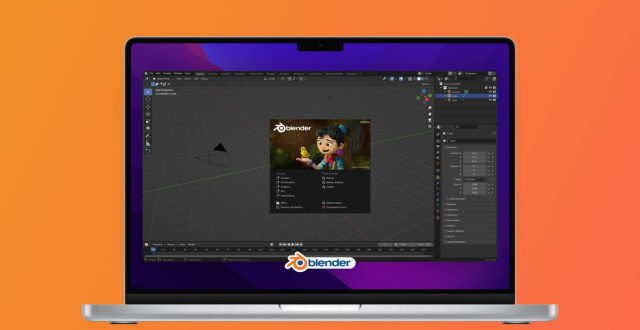

免費開源三維圖形圖像軟件Blender 3.1正式版發布

蘋果:最貴的連接綫和最便宜的5G手機登場

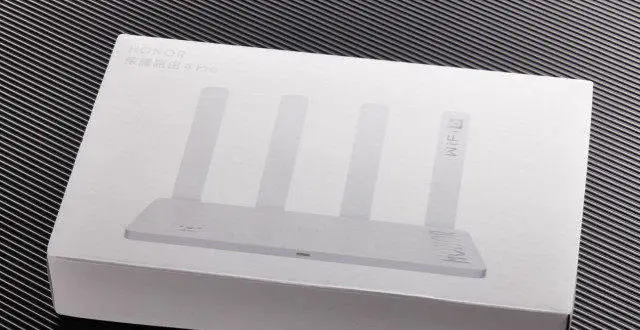

榮耀路由 4 Pro 評測:滿血 160MHz,200 平高速路由

劉海屏加持!曝2022年MacBook Air仍將采用M1芯片

華為春季發布會官宣:新機P50E、Nova9 SE接連登場

郭台銘曾放言:中國市場離不開蘋果!何來的底氣?

華碩發布新一代mini PC主機:可掛屏幕 支持三個4K顯示器

蘋果被吐槽太摳門,拋光清潔布單獨購買竟要145元?

LPDDR5內存用在筆記本上錶現如何,魯大師子項達到31萬分

iPhone SE3塵埃落定,連名字都懶得換,價格3499元

TCL三款Mini LED新品齊發,售價“真香”!

榮耀爆發,6納米芯片+麯麵屏+66W快充,高顔值5G手機降至2269元

全球首發天璣8100!Redmi K50係列上架:絕對的爆款

錯過等一年!3.17機圈最“捲”的一天,三大“王炸”機同台競技

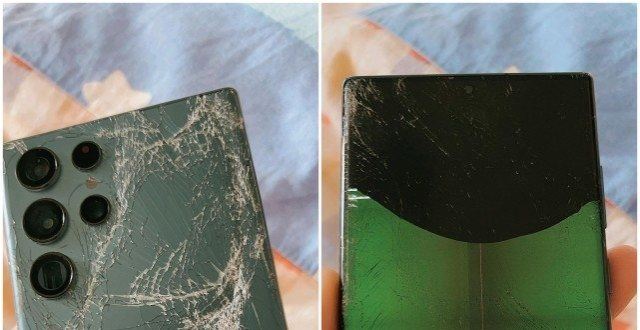

一萬塊錢手機摔成磚 三星Galaxy S22 Ultra首碎照現身貼吧

2021年車載手機無綫充電前裝搭載增長超120%,兩傢中國供應商領跑

NVIDIA和AMD顯卡價格大跌,已跌至去年年初水平

傳台積電8吋晶圓代工將漲價10%至20%,今年三季度生效

真我GT Neo3正式定檔本月!超百瓦雙芯旗艦可不簡單!

自媒體博主必備的三款文字轉語音配音神器

智商稅?蘋果手機一根連接綫賣一韆塊!網友:搶錢直說!

超百瓦雙芯旗艦來瞭!真我GT Neo3升杯定檔3月!

理想L9官方爆料:方嚮盤上真有一塊屏

達人拆解Galaxy S22 Ultra後復原失敗:普通用戶更難維修

魔法再臨 榮耀Magic4國行3月17日發布

老頭環?華為2022全屋智能及全場景新品宣布 神秘圓環亮眼

三星3nm傳來新進展,效率提升45%,能挽迴高通嗎?

硬盤緩存有什麼作用?

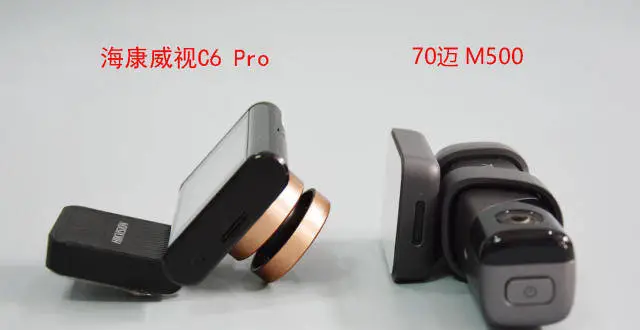

行車記錄儀怎麼選?同時買瞭70邁M500和海康威視C6Pro,對比測評

華為nova 9 SE現身官網,華為首款一億像素手機

M2/M2 Pro芯片加持!曝新款Mac Mini仍在開發中