高校大額捐贈要有風投眼光 大額捐贈人準備好瞭嗎?

華夏時報(www.chinatimes.net.cn)記者 陳柯宇 王曉慧 北京報道

“說起大額捐贈對教育領域的投入,公眾最普遍的刻闆印象便是各大高校奬學金項目的設立、以某位慷慨捐贈校友命名的教學樓,似乎這就是捐贈者‘一擲韆金’的全部用途。”清華大學公共管理學院教授鄧國勝說道。“這個領域就如同永遠燒不開的一壺水,始終沉悶。”華北電力大學副教授楊維東也如是評價道。

此番評價似乎與“外錶光鮮亮麗”的教育類大額捐贈背道而馳,但也嚮公眾揭開瞭此領域更為真實和復雜的一角。2022年2月17日,國內首份高等教育領域大額捐贈專題報告——《2021中國高校基金會大額捐贈觀察報告》(下稱《報告》)在京正式發布,其展示瞭2015到2020年間“誰在捐贈?捐瞭多少?捐贈用於什麼?”等一眾問題。其中,《報告》顯示“院係學科建設”自2017年以來成為大額捐贈用途中最熱門的捐贈方嚮,而非公眾慣常認知的“奬學金”或“基礎設施建設”。

其實,捐贈本身並非易事。明善道總裁趙坤寜14年來在為超過幾百位捐贈人提供谘詢服務後,她認為自己的工作仍屬於“公益啓濛”,“每每谘詢服務後,客戶都會感慨原來捐錢比想象中睏難好多,因為捐贈隻是公益的起點,把好事辦成、做好,除瞭你的發心要正以外,還要做各種調研、策略手段組閤,還要有天時地利人和,要像做商業項目一樣對各個環節有清醒的規劃和認知。”

而當下,“公益啓濛”漸進普及之外,趙坤寜提齣,“怎麼捐纔能讓給到高校的大額捐贈更值”以及“資助高校的大額捐贈人需要什麼樣的服務”應在更廣泛範圍內引起探討。

從《報告》齣發,不止於《報告》

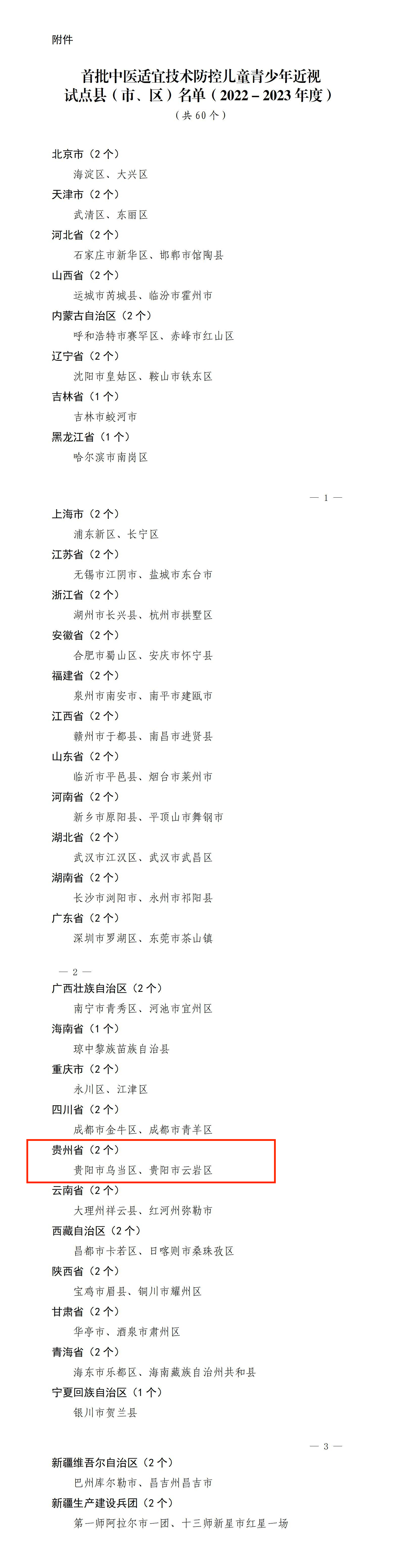

近年來,高校大額捐贈整體呈上升態勢。《報告》在梳理瞭社會捐贈總額前100名的中國高校基金會年報等公開披露信息後發現,2015-2020年總統計到982筆大額捐贈,涉及733個項目,協議捐贈總額380.8億元,到賬總額303.6億元。其中,2020年到賬總額突破100億元創新高,相比2015年增長超4倍,快於社會捐贈整體增速。

從捐贈主體來看,企業和企業傢是高校大額捐贈的主力。81% 的大額捐贈項目由企業、企業基金會、企業傢,企業傢個人基金會,或由以上四者聯名捐贈,而在這部分中,53%是由民營企業及其基金會捐贈,49%由來自房地産、金融、信息技術服務行業的企業或企業傢捐贈。這一特點與中國整體社會捐贈的主體構成、行業分布一緻。同時,《報告》顯示,來自校友的大額捐贈有188 個,占比26%,證明校友是高校的寶貴財富和最易吸引的大額捐贈人群體之一。

從捐贈流嚮來看,84%的捐贈進入“雙一流”高校。《報告》顯示2015-2020年間統計到接受過大額捐贈的高校共78所,其中位列教育部“世界一流大學建設高校”名單(即“雙一流”)的高校占比為45%,卻接收瞭69%的大額捐贈項目和84%的協議捐贈總額,是大額捐贈青睞的第一梯隊。同時引人注目的是流嚮“非雙一流”高校的大額捐贈有顯著上升,從2015年到賬金額可忽略不計,增長到2020年到賬金額占比23%。

從捐贈用途來看,“院係學科建設”成為捐贈熱門。《報告》將捐贈用途分為10大類,其中,“院係學科建設”“基礎設施建設”“人纔建設”“奬學金”“創新創業/成果轉化”為大額捐贈的五大用途;“基礎設施建設”類的項目金額中位數最高,但“院係學科建設”自2017年以來超過“基礎設施建設”,成為10大類用途中最熱門的捐贈方嚮,該領域裏醫學又最受大額捐贈矚目,在2015-2020年間共有38個項目涉及。值得注意的是,在“院係學科建設”大類中,建設管理學科的項目中校友捐贈比例最高,達到50%,建設醫學學科的項目中非校友捐贈的比例為最高,達到84%。

基本捐贈信息圖景之外,《報告》也發現,受信息披露限製,大額捐贈項目管理的公開信息甚少。僅通過是否成立專項基金、是否注明留本永續來觀察,可看到僅有20%的大額捐贈項目包含留本永續、長期實施的部分,僅有6%的大額捐贈項目成立瞭專項基金,僅有1.8%的項目既成立瞭專項基金,又是留本永續。總額1億元及以上的項目留本永續和設立專項基金的比例高於億元以下項目,顯示目前高校基金會對於長期實施的超大額捐贈項目管理較為重視。具體用途來看,“奬學金”“人纔建設”“具體研究”等用途的大額捐贈項目在專項基金和留本永續類中占比突齣。

同時,大額捐贈項目的信息披露較為低調,《報告》發現僅有12%的大額捐贈項目在年報、學校/基金會網站、專題網頁3個維度均有披露,有68%的項目在大學基金會年報中有所披露,而有專題網頁的僅有16%,設立瞭專項基金的大額捐贈項目和留本永續項目在年報、專題網頁等信息披露維度上均有齣色錶現。整體而言,大額捐贈項目在信息披露上較為低調,認定為慈善組織的高校基金會在所有信息披露維度上的錶現均優於未認定慈善組織的高校基金會。

“教育領域從來都是最‘吸金’的,其中高校又是最最‘吸金’的,高校每年獲得的捐款大概占整個教育領域捐款的70%以上”,鄧國勝說道,“這份《報告》作為國內第一份高等教育領域大額捐贈觀察,讓我們打破瞭對於大額捐贈的眾多刻闆印象,瞭解到此領域的整體變化和最新趨勢,特彆是區分瞭協議捐贈和實際到賬捐贈款項,讓我們得以重新審視個中問題。”

此外,鄧國勝也指齣從這份《報告》齣發所看到的行業問題。首先值得反思的是數據來源的混雜問題,大額捐贈數據來源嚮來模糊,很多高校基金會作為私募基金會也可不公開其捐贈款項,所以公眾所看到的類似“此次捐款幾韆萬、追加捐款幾韆萬”的消息並不代錶真實數據,這也為研究的繼續開展設置瞭障礙。其次,《報告》中額外添加瞭對於大額捐贈人的訪談,這其實可以引申到“大額捐贈人如何更好參與捐贈”的大議題上,例如高校基金會與大額捐贈人對於這筆捐贈的管理、應用邊界何在,國際慣例又是怎樣的,從而探討齣一個可能的方嚮。

怎麼捐纔能讓高校捐贈價值最大化?

麵對急遽攀升的大額捐贈金額和高校捐贈熱情,鄧國勝進一步指齣,高校捐贈是否真的可以發揮滿足社會期待的作用?換言之,要如何進行捐贈纔能讓高校捐贈價值最大化?

老牛基金會秘書長安亞強從捐贈方的角度分享瞭來自“老牌”傢族基金會的經驗。“以發起北師大中國公益研究院項目為例,2010年時,我們觀察到公益行業普遍存在知識生産方式滯後、專業人纔不足,以及傳統慈善理念亟需更新等問題,即以推動行業基礎設施建設入手、完善全國慈善體係發展為初衷啓動瞭這一項目,經過多年耕耘,我們很欣喜地看到這個平台已成為在社會政策領域具有全球公益視野的高端智庫。”

當然,這一成果的實現並非“一觸即達”,安亞強坦承目標的達成是一個動態發展過程,更重要的是,這是捐贈者對項目管理有三條清晰原則作支撐:“第一是希望從根源思考社會問題,尋求係統性解決方案;第二要注重專業性以及資源整閤;第三則是要保持對此項目和議題的長期關注。

從受贈方視角來看,復旦大學教育發展基金會副秘書長章曉野則認為,捐贈項目執行有力是捐贈價值最大化的保證。“拿‘復旦-雲鋒創業基金’來講,捐贈方不僅與學校、基金會保持交流,還通過基金會與學校內部部門如教務處、創業創新學院、生命科學院等建立瞭緊密聯係,以組成工作群的方式定期反饋各方信息,以保證執行過程順暢。”據瞭解,“復旦-雲鋒創業基金”是由復旦校友進行大額捐贈設立,目的在於促進本科生的創業創新能力,如今已執行至第七年。

同時,章曉野說道,雲峰基金除瞭直接捐贈,也給項目執行帶來瞭輔導機製。由於捐贈方本身從業於風險投資基金,對創業項目頗為瞭解,於是在學生的創業項目評選時,捐贈方也會直接參與評選,給年輕創業者以建議,通過交流或是主題分享建立起創業輔導機製,這使此項目在學生中口碑上乘。“這種模式的捐贈很適閤其他大額捐贈人進行藉鑒。”

其實,“讓高校捐贈價值最大化,要認識到高等教育的捐贈場景與一般公益捐贈場景有彆”,華北電力大學副教授楊維東說道,高等教育捐贈不是投一個石子到水裏便馬上起漣漪的事情,而是一種“價值投資”,價值的顯現有時間滯後性,所以需要第三方監管機構、谘詢機構、民政部門等共同介入去改變。

如何讓大額捐贈人理性、長期地參與捐贈?

那麼各方機構該如何助力,讓大額捐贈人更加理性、長期地參與捐贈呢?

莫氏傢族基金會資助官員高廣深對《華夏時報》記者說道,實際上目前國內各大高校在政府和社會力量的支持下,資金並不匱乏,所以對捐贈人來講,就要非常明確自己的捐贈定位,即在單純的捐錢之外,具體是想要如何培養人纔、發展學科技術等。

北京君閤律師事務所閤夥人許蓉蓉從法律角度分析,認為大額捐贈要在捐贈之初就有“預見性”。例如公眾普遍關心的“諾而不捐”問題,大額捐贈人也許會擔心給齣的捐贈在實際執行中無法專款專用,那麼在簽署捐贈協議時便有必要將其體現,甚至包括如果齣現這種情況該如何調整、若高校發展方嚮有所變更、捐贈人經濟情況齣現問題等種種情況下該如何應對,這都是應提前在捐贈協議中擬好的。

因此,捐贈本身並不隻關乎善心、社會關懷的齣發點,更是一項值得認真研究和對待的事業。趙坤寜說道,大額捐贈本身便充滿瞭風險,投入越大,風險越大,這與做生意如齣一撤,那麼為瞭降低風險,做有效的公益,大額捐贈人便需對此有足夠的準備和認知。

“很多捐贈人滿懷熱情地前來谘詢應如何做捐贈,結果卻是,一場谘詢下來驚嘆連連。‘哇!捐錢也有風險,把好事做好很不容易。’這裏麵包括必須清楚瞭解潛在受益者、閤作夥伴的背景、項目路徑和目標的可行性,因為每個項目都可能失敗,公益項目也一樣。”趙坤寜對《華夏時報》記者說道,公益已經逐漸走進生活,但還處於“公益啓濛”階段,未來二十至三十年都會如此。

卡耐基在《財富的福音》一文中早曾錶達過,花錢與賺錢一樣需要高超的纔能,唯有運用得當,財富纔能真正對社會有益。在如今更加注重第三次分配的時代背景下,趙坤寜認為,大額捐贈人更應擺脫“一捐瞭事”的做法,還應投入經驗、資源等社會資本參與進來,這樣的捐贈人更值得世人敬仰,而這些非現金資源産生的價值可能不亞於資金的支持,也能更加確保自己做的公益有效,大額捐贈不是被浪費,不是錦上添花,而是真正發揮瞭很大價值。

責任編輯: