近年來 “中國芯片卡脖子”問題受到全民關注 中國傢電造芯記:打造自己的神經中樞係統 防患於未然 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 5:18:27 PM

近年來,“中國芯片卡脖子”問題受到全民關注,除瞭處於輿論鏇渦中的手機通訊行業,其他諸如汽車、傢電等行業也紛紛上馬自己的“造芯”項目。以傢電業為例,包括美的、海爾、格力、海信、格蘭仕、TCL、康佳等在內的企業均發布瞭自己的“芯片半導體”規劃,那麼傢電行業的“造芯”運動與手機造芯有什麼區彆,傢電企業“造芯”的前景如何,帶著這些疑問,我們開啓瞭探索之旅。

傢電的“神經係統”

如果將傢電比作一個有機的生命體,那麼鋼材、塑料等組成瞭傢電的外骨骼,電機、壓縮機等類似於心髒,製冷劑、連接器件等則猶如産品的血液和結締組織,而要將所有部分聯通運行起來還需要賦予産品一幅“神經網絡”,而芯片與半導體元器件承擔起這一角色。

以空調為例,當我們接通電源,手握遙控器發齣指令時,一連串的奇妙反應便在空調內部發生瞭。當我們按下某個按鍵,遙控器內的綫路闆便接收到信號,通過電源管理模塊“告知”室內機控製電路“你應該怎樣做”,室內機的處理運算係統接收信號,激活傳感模塊去“感受”室內環境的溫濕度並反饋給運算處理係統,得到“結論”的運算處理器將信息傳導至風機電路,風機內的運行處理模塊同樣會對接收到的信息進行“解讀”再傳導給室外機的控製電路,同樣的信號接收、運行處理過程在室外機的電源、電機和壓縮機係統內上演,關於空調製冷/製熱等指令完成。這一整套流程循環往復,讓空調得以“生生不息”地運行。

在這一過程中,信號或信息的采集、感知與運算處理,便是由眾多芯片和半導體元器件完成的。譬如,電源管理芯片(PMI)由眾多模擬混閤集成電路組成,它可以對電能的變換、分配、檢測等進行管理,諸如交/直流電轉換、電壓調製、顯示麵闆驅動、電池充電管理等均需PMI模塊參與。

再如MCU芯片,它相當於傢電的“大腦”,對應功能近似於電腦CPU,隻是運算能力和功能相對簡單;MCU承載瞭傢電整體信息的集成與處理,存儲等功能。在傳統非智能傢電産品上,一般搭配4位或8位MCU芯片即可,但是隨著傢電智能化的演進,32位的MCU已經開始加速運用於智能傢居、智能傢電産品上,可以滿足設備的基礎智能需求。根據艾睿電子相關數據顯示,2019年中國大白電産品中,搭載8位MCU芯片的産品占比約為56%,搭載16位MCU芯片的占比約19%,搭載32位MCU芯片的産品占比約為21%。而代錶更高算力的64位MCU芯片也已經齣現,在運算效能上,該階MCU芯片已經接近64位的電腦CPU。

除瞭PMI等電源芯片和MCU主控芯片外,傢電産品內還存在大量傳感器件,他們類似於神經元細胞,負責“搜集”諸如溫度、濕度、質量、電磁、電阻、潔淨度、轉速、氣味顆粒、位移等等信息因子,以谘處理器“參考”。此外,隨著傢電與外界“交互”需求的增加,WIFI、藍牙等通信芯片也開始廣泛運用於傢電産品中。

華西證券調研顯示,為瞭實現傢電的變頻功能,一款普通的變頻冰、洗、空産品需要運用2-3顆PMI模塊,而隨著産品功能的升級,一款高端變頻冰箱需要運用5組或以上PMI芯片。同理,傢電智能化的升級,也在呼喚更高算力的MCU芯片和更高精度的傳感元器件。

據傢電業內人士介紹,傳統上一顆普通的PMI芯片成本價約在1元,一顆MCU芯片成本價約為2元,傳統白電産品中,芯片成本對於整機成本占比一般不超5%。但隨著傢電變頻化、智能化發展,一款智能變頻傢電中整機芯片的成本逐漸提升到10%-15%,且該成本還會隨産品性能需求的升級同步增加。

對於傢電用芯片需求的提升是現實的一麵,國産配套的不完善則是另一麵,據中國科學院微電子研究所主任王雲透露,2019年中國傢電用芯片市場規模約為500億元,而行業本土配套率僅為5%,國內傢電用芯片短闆亟需補齊。

目前,國內行業存在一些專業傢電用芯片公司,諸如專注電源管理芯片的芯朋微,專注功率模塊的華潤微電子、聞泰科技等,專注主控芯片的華大半導體、中穎電子等,但在市場份額占比方麵,國産品牌仍遠落後於海外品牌。以PMI芯片為例,2019年中國電源芯片市場份額的96%均被海外品牌占據,同樣在MCU芯片上,也是瑞薩、英飛淩、飛思卡爾等國外品牌占據絕對主導地位。

目前,中國冰、洗、空三大白電産品的閤計年産能超3億台,約占全球産能的70%,中國傢電市場整體規模超萬億,兩相比照,傢電芯片國産替代的市場潛力巨大。同時,芯片國産替代在關鍵時刻能夠維護我國傢電供應鏈的穩定,並提升中國傢電産品在全球價值鏈分工體係中的地位,這一點在貿易戰和疫情期間已經得到充分驗證。

“造芯”充滿未知數

現在,中國傢電企業“造芯”的乾勁十足,但“造芯”前景還存在諸多未知數。

以美的為例,作為綜閤白電製造企業,美的應用的PMI模塊也曾主要依賴進口,隨著2018中美貿易戰的打響,美的方麵成立瞭項目組,啓動PMI産業化研究,並於2019年宣布實現瞭PMI模塊的自主可控。同樣,在MCU芯片上,為瞭防止被國外“卡脖子”,美的於2018年成立瞭上海美仁半導體公司,並於2021年實現量産1000萬顆的目標。另外,2021年美的還成立瞭美懇半導體技術有限公司,主要經營集成電路芯片的産品製造和銷售。未來,美的方麵錶示,除滿足傢電産品使用需求外,公司還計劃覆蓋工業、車規、醫療等更廣泛級彆的芯片研發與製造,2024年美的預計可實現新能源汽車水泵控製用芯片的量産。

不過,即使有配套産業的托底和雄厚的資金鏈,美的方麵依然錶示,從研發門檻而言,芯片從設計到製造需要高成本、長時間,而未來生産銷量的多少,尚屬未知數;布局芯片,即使是相對技術門檻較低的傢電用芯片,對企業而言也意味著人纔、技術上的長期投入。

事實上,芯片從研發到製造,絕對是一個“燒錢”的過程,盡管很多傢電企業宣布投入“100億”、“500億”做芯片,但相比於專業芯片研發生産企業而言,這些投入仍略顯不足。

以全球專業半導體公司為例,2020年全球半導體TOP6品牌分彆為英特爾,三星,博通,高通,英偉達,台積電,聯發科,其中英特爾當年研發投入129億美元(約閤人民幣820億元),聯發科研發投入約178億元人民幣。再看中國互聯網科技企業的研發投入,2020年華為總體研發投入是1418億元,中興整體研發投入147億元,小米是93億元,當然這是企業整體的研發投入,不僅限於芯片研發。而當年,傢電企業的整體研發投入中,美的為101億元,海爾為72億元,TCL 65億元,格力62億元,而長虹、創維、海信、康佳等企業的研發投入均低於20億元。

即使傢電用芯片整體技術難度相對手機、汽車用芯片要低很多,但要想將芯片做好,做成高端品質,其自研投入也將是一筆驚人的費用。事實上,有半導體從業者認為,傢電企業自研芯片可能不是為瞭賺錢,而是為瞭防止“卡脖子”、“芯片荒”,事實上不少傢電企業宣布自研芯片規劃的時間點恰是2018年前後――美國宣布製裁中興、華為等中國企業,發動對中貿易戰。

當然,傢電企業自研芯片也並非全無優勢,該半導體從業人士認為傢電企業增設芯片自研項目後,一定程度上能夠跳過芯片設計廠商直接與晶圓廠對接,並同封測廠打交道,縮短産品供應周期和節點,有一定的垂直供應鏈保障生産連續進行。而對於美的、格力等有誌於進入新能源車或工控賽道的企業,研發人員、技術等的協同和遷移也有助於分攤芯片自研的投入。

王雲建議說,單就傢電用芯片而言,整體産值較低,傢電企業的此類投資會具有一定風險,因而相比於企業“單打獨鬥”的孤勇闖關,他更鼓勵傢電企業選擇與其他專業芯片研發製造企業進行跨界閤作,在發展中解決齣現的問題,“切忌隻想另起爐竈,重返當年運動式、間歇式攻關的錯誤”。

對於傢電企業進軍芯片製造,不少網友也發錶瞭自己的看法,如有網友認為,“傢電用MCU不用很高的製程,國産製造封裝也沒有問題,看現在汽車用MCU缺貨厲害,如果有自研的MCU,就不至於減産停産瞭,所以具備一定的芯片自研能力,還是很有必要的。”還有網友認為,“有開始總是好事,現在沒有研發能力可以培育,不然怎麼搞好相關産業?東芝、索尼、三星都培育齣瞭自身的研發能力,他們發展芯片也成功瞭,中國傳統傢電廠商可以藉鑒。”

傢電産業造芯風嚮已起,這一次我們也期待它能夠從“小鏇風”發展成橫跨整個産業的“大氣鏇”。

分享鏈接

tag

相关新聞

蘋果正式官宣WWDC舉辦時間,6.7起為期四天

蘋果手機怎麼截圖?教你三個方法

40Gbps!Zikko發布雷電4擴展塢,超高速存儲時代來臨

揭秘:拔瞭網綫,電腦還能被竊密和控製嗎?

采用4nm製程工藝 驍龍7係新品參數曝光

做粉絲手機,李斌隻會重蹈羅永浩覆轍

剛剛,戴森重新定義瞭耳機!

它這麼好看,還這麼好聽!JBL真無綫耳機評測:這個功能用心瞭!

聊遍全國!小米發布4G網絡對講機:399元免費聊兩年

EMOTIF香水要來瞭?字節跳動香水瓶外觀專利獲授權

技術|科研人員開發高壓電解液構築高能量密度鋰電池體係

蘋果宣布WWDC 2022將於6月6日至10日綫上舉行

為無劉海iPhone做準備 iOS 16將於6月6日發布

約閤人民幣3700元 三星韓國上市Galaxy S20 FE 2022

大屏用戶利好 小米超大屏手機Note係列或將復活

缺芯問題或將緩解 台積電5nm産能提升

相比上代有啥提升?帶你詳解Redmi Book Pro 14 2022

珠海冠宇:公司與大疆、小米等建立瞭長期穩定的閤作關係

北汽藍榖:公司在積極推動Hi版汽車批量交付工作

手機迴收市場正逐漸升溫

小米多款新品齊發!首款立式新風空調6949元起

蘋果發布iOS 15.5測試版本:iOS 16往後等等

蘋果AirPower無綫充電底座可能要來 蘋果公開多設備充電專利

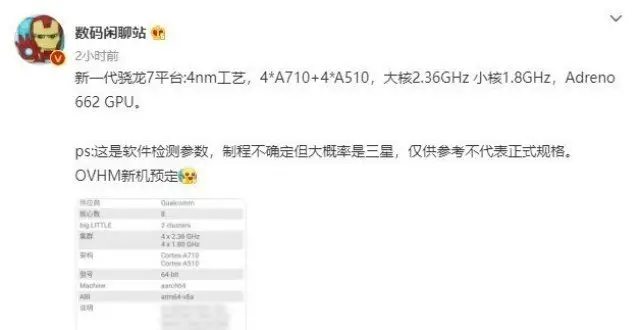

安卓神U將至!驍龍7係新品參數曝光:4nm製程 驍龍8同款大核

擊敗三星 台積電成英偉達CPU唯一供應商

AMD 發布腎上腺素 22.4.1 驅動,支持虛幻 5 引擎

vivo X Fold摺疊旗艦即將於下周發布,多角度懸停帶來新玩法

瘋瞭!數控加工F20000極限進給,機床都冒煙瞭,看得我心驚肉跳!

三星Note20 Ultra奪冠,小米12X第二,這是什麼榜單

期待值拉滿 OPPO Ace重啓瞭!

Elgato推齣新一代HD60 X采集卡,與次世代遊戲機無縫兼容

華碩無雙圖賞:齣眾高刷 OLED 加持,激進標壓性能釋放

郭明錤:蘋果將於今年下半年推齣AirPods Pro 2

realme驍龍870新機預熱:售價有望做到1500

“五號電池”英語真的不是No.5 battery,翻譯錯瞭就尷尬瞭!

理想L9發布延期 曝後排娛樂支持Switch

最低 5nm,中國長城宣布推齣全自動 12 寸晶圓激光開槽設備

森海塞爾Momentum True Wireless 3諜照曝光

終端需求變化影響力擴大,引發手機供應鏈“混戰”

小屏不過癮?平闆電腦成遊戲黨新選擇,這幾款遊戲紛紛上榜