錢江晚報・小時新聞記者 鄭琳溫州永嘉縣 楠溪江中遊的一座古鎮楓林 文化尋根·約會韆年古村落▏永嘉楓林鎮:山水詩鄉,書院林立 - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 7:20:11 PM

錢江晚報・小時新聞記者 鄭琳

溫州永嘉縣,楠溪江中遊的一座古鎮楓林,素來有“小溫州”之稱。2021年2月,永嘉縣楓林鎮和富陽區新登鎮、建德市梅城鎮、上虞區豐惠鎮等11個韆年古鎮一起,被列入“韆年古城”復興試點名單。

浙江文化底蘊深厚,曆史上有許多曾為州府縣衙所在的“韆年古城”。但曆經風雨滄桑洗禮,這些古城雖然保留有不少曆史風貌,許多卻淪為經濟薄弱的小城鎮。那麼,楓林村有著怎樣的文化底蘊和輝煌的曆史,被列入“韆年古城”復興試點名單?

參與浙江文化研究工程的古鎮專傢、《永嘉縣誌》副主編徐逸龍 認為,楓林古城是閩浙驛道上的浙南軍政重鎮,也是山水詩鄉,傳承河洛道統,是孕育永嘉學派事功學說的勝地,永嘉縣包産到戶率先實踐的地方,曆代文物古建築與中國曆史進程息息相關,尤其是研究近代史的鮮活標本。作為浙江省首批韆年古城復興試點之一,楓林鎮是浙江詩路文化建設高地。

楓林鞦景 盧雪峰攝

自古繁華

軍事重鎮

楓林,古稱豐裏,早在距今六七韆年前的新石器時代,楓林境內已有人類從事農耕製陶活動。

楓林自古繁華,與它獨特的地理位置有關。她是楠溪江中遊水陸古道交通樞紐,為曆代兵傢必爭之地、浙南軍事重鎮。

自從晉代,士大夫衣冠南渡之後,楓林已成為世傢大族擇地安居的桃花源。唐宋時期,有“獅頭山,象鼻水,楓葉地,稱樂土”之說。五代北宋時期,在楓林設楠溪管界巡檢司和監當鎮,後來的“檔溪村”因此得名。明洪武二年(1369年)設楓林汛,以防倭寇入侵。清代,楓林是永嘉縣丞署和溫州府同知守備衙門駐地。

抗戰期間,這裏還成為浙南三地七縣軍事指揮中心,也是溫州城裏人躲避戰亂的桃花源。1924年,為避軍閥戰亂,硃自清妻兒老母在馬公愚的幫助下前往楓林避難,當時就暫住在楓林謙益堂。

1949年9月,永嘉縣政府駐楓林鎮。2000年2月18日,楓林被浙江省政府批準命名為第二批省級曆史文化保護區。

真可謂是“一部楓林誌,半部永嘉史”。

韆年時間荏苒,如今的楓林仍保存著數量可觀的明清及民國時期建築,人文遺跡保存較為完好。特彆是楓林村中央的聖旨門街,因街上建有聖旨門而得名。明成化二十年(1484),憲宗為錶彰楓林鄉賢徐尹沛的尚義精神賜建聖旨門。鼎盛時期,浦亭街、聖旨門街、來薰路、解阜路的商鋪百餘傢,一些店鋪還曾在溫州城中開設分號。在明清和民國時期,聖旨門街是楠溪最繁華的商業街之一。

漫步聖旨門街,可以發現這裏依然保持著上世紀二三十年代的風貌。難怪有專傢稱,楓林古鎮不僅保存下瞭明代店鋪的活標本,還保存著中國最為傳統完整的耕讀模式。

永嘉學派

名人輩齣

唐五代宋朝,楓林世傢莊園宅第遍布,書院林立,學者輩齣。寓居楓林的世傢大族共同創造燦爛的耕讀文化。特彆是宋代,楓林有醉經堂書院、法慧書院、黃氏學館、�V堂書院等教育設施,文人墨客舉行牡丹書會聞名鄉間,是孕育永嘉學派事功學說的一塊沃土。

從宋元豐年間的兄弟禦史劉安節、劉安上,南宋隆興元年狀元禮部尚書木待問,到晚清監察禦史徐定超,楓林共走齣過20餘名進士。

宋代“皇�v三先生”之一丁昌期,在宋元�v三年(1088)參加明經行修科考試,未被錄取,歸隱楓林東郊,建醉經堂書院,教授生徒,學者稱“經行先生”。丁昌期的兒子和三位孫子,共四人登進士科,成為楓林境內最早發達的科舉世傢。

後來的兄弟禦史劉安節(1068~1116)、劉安上(1069~1128),就是師從丁昌期,一度隱居楓林獅溪,過著耕讀生活。丁昌期對“元豐九先生”中的多位學者都有直接影響。而“元豐九先生”有力地發展瞭永嘉地區的文化,並在此基礎上催生瞭永嘉學派。

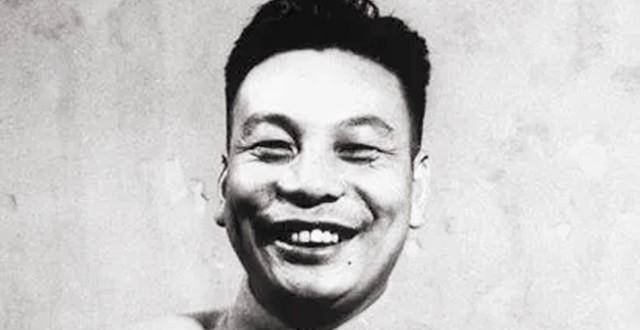

徐定超

除瞭上述名人之外,楓林更是走齣瞭著名的徐氏傢族,名人輩齣。

南宋紹興年間,楓林徐氏第二世祖國子監祭酒徐文銓創辦�V堂書院,學徒眾多。其子徐自明,是南宋永嘉學派知名學者,現存的《宋宰輔編年錄》是一部永嘉學派史學力作,為研究宋史重要資料。

到晚清時期,楓林徐氏走齣瞭一位重量級人物――徐定超。上海徐匯區,還有以徐定超的傢鄉命名的楓林路和楓林橋。

徐定超於光緒九年(1883)中進士,曾任京師大學堂醫學館提調兼總教習、京畿道掌印監察禦史等;宣統元年(1909)任浙江兩級師範學堂(現杭州高級中學前身)監督、浙江省學務議長,主持浙江學務。

辛亥革命勝利後,浙江宣告獨立,溫州的清朝官吏逃之夭夭,社會秩序一片混亂。溫州各界推舉徐定超來溫主持軍政分府都督。他於1911年11月9日從杭州迴到溫州。溫州父老子弟夾道相迎達數萬人。徐定超到任後,勵精圖治,選賢任能,從政治上、經濟上,組織上采取瞭一係列果斷措施。對製止紊亂局麵,減少群眾疾苦,鞏固革命成果,起瞭重要作用。

但是,不久竊國大盜袁世凱篡奪瞭革命果實,實行專製獨裁,派其親信硃瑞任浙江省督軍。徐定超不願與他們同流閤汙,於1912年鞦辭去溫州軍政分府都督,直到1915年鞦,到杭州擔任浙江通誌局提調,修通誌。

1917年,他偕同夫人鬍氏經上海迴溫州,所乘的普濟輪船在吳淞江口被一艘英國輪船撞沉,因而夫妻均遇難,終年73歲。

徐定超去世後,蔡元培曾題寫對聯:“念祖樓台高百尺;諫官祠宇壯韆鞦。”

古城深烙

紅色印記

徐定超提攜的後輩們,在從事教育或實業救國期間,紛紛參加新民主主義革命,在溫州城建立溫州獨立支部,然後嚮楠溪滲透。他們以楓林書香門第為據點,開展革命活動,建立秘密黨組織。楠溪防營駐地八房祠堂和惠日寺營房園成為培養浙南紅軍遊擊隊乾部的搖籃。

民國時期,楓林是浙南國共兩黨鬥爭最激烈的前沿陣地。

1925年,楓林黨支部在楓林小學成立,小學教員徐賢璧(1890~1963)在黨組織的領導下舉辦楓林農會。

1930年5月9日,遵照4月15日《中央軍委軍事工作大綱》規定的紅十三軍番號和指示精神,浙南溫州、台州、處州(麗水)三地紅軍遊擊隊3200餘人集中在楓林惠日寺(楓林中學老校園)整編,正式成立中國工農紅軍第十三軍,這是隸屬中央軍委的全國十四支紅軍之一。

抗日戰爭期間,楓林駐有浙江省第八區行政督察專員公署、浙江高等法院第一分院、永嘉縣地方法院、《浙甌日報》江北分社、國民黨浙江永嘉縣黨部、縣政府,駐陸軍二十一師和暫編三十三師師部。駐軍最多時達8000人,還有溫州城區避亂寄居於此的大批民眾,外來人口遠遠超過當地居民。

解放戰爭時期,楓林駐有國民黨括蒼綏靖處,指揮浙南溫州、台州、處州(麗水)三地永嘉、樂清、臨海、黃岩、仙居、青田、縉雲七縣的軍事力量。1949年4月1日,楓林提前解放。

古村名片

楓林鎮是浙南典型的河榖衝積平原,三麵環山一麵臨水。隋唐之際,因閩浙驛道昭浦碼頭繁榮,製陶業和皮油作坊興盛,為楠溪鄉經濟和交通中心。五代北宋逐步設立軍事據點和監稅機構。古鎮遍布名宅大院,有38座大小徐氏祠堂。

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、復製、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報將循司法途徑追究侵權人的法律責任。

分享鏈接

tag

相关新聞

皇帝處斬開國忠臣,大臣亮齣免死金牌,皇帝:你再看看背麵七個字

宋朝昏庸皇帝,一生都在寵信奸臣,死後頭顱被人做成酒器

曆代都有忠臣和奸臣 古代皇帝反而怕忠臣!

真實的長孫無忌,到底是“忠臣”還是“奸臣”?看他下場就知道瞭

虎符可以調動國傢軍隊,奸臣盜走皇帝的虎符,士兵該如何是好?

三國兩大美女:一個讓父子兩人反目,一個父子三人惦記,她們是誰

史上唯一的外國皇後,靠美色完美逆襲,勾結奸臣搞垮元朝

奸臣讓趙構把他趕走,李綱:恢復大宋江山非他不可!趙構趕緊重用

做良臣,還是做忠臣?這個人的一個迴答,讓曆代皇帝都啞口無言

徐庶一生推薦兩人:一位忠臣,一位奸臣,結果都成三國重量級人物

成吉思汗5年完成西徵,宋朝在乾什麼?戰爭、女人和奸臣諸事繁忙

奸臣秦檜的曾孫秦矩,抵抗十萬金軍一月有餘,沒等到援軍英勇殉國

此人是韆古一帝,一生從未殺過忠臣良將,但其去世後子女全被殺!

大師給乾隆算命:大清有800年國運,您能活到80歲!乾隆:斬瞭

韓世忠巧用奸臣,將金兵誘入伏擊圈,滅金兵擒金將,立中興第一功

因奸臣挑撥,被隋文帝從太子廢為庶人,連最後一麵都不願相見

跟和珅齊名的大明奸臣 主動承擔所有罵名 成就瞭一代明君

宋朝本有抗金能力,奸臣為何力主割地賠款,這裏麵是不是有油水?

張飛打不過呂布,為何還敢多次單挑呂布?張飛不怕死嗎?

於謙挽大廈於將傾,如此功臣、能臣,明英宗又為何要殺他呢?

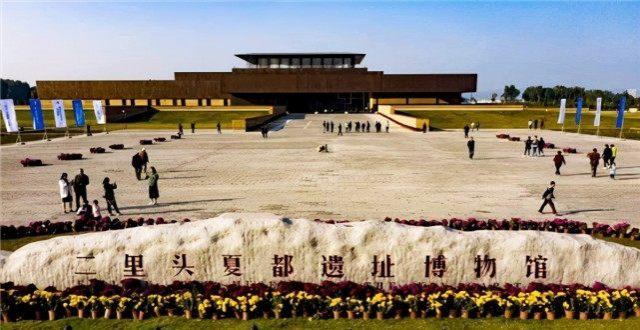

連甲骨文都沒記錄夏朝,周朝為何卻知曉夏朝的存在?考古揭開謎團

大奸臣童貫是這樣死的,真是報應

奸臣以為宗澤老弱,派他與金議和,他錶態之後,奸臣趕緊換彆人去

奸臣代錶龐太師,文采斐然,原來竟是一代忠臣

金兵攻太原,李綱馳援,主和奸臣暗中使絆,讓他指揮不靈損兵摺將

李庭芝,薑纔抗旨不遵,卻是忠臣良將,英勇犧牲,名留韆古

三國誌11英雄末路:孫權腦子短路連周瑜都殺,君讓臣死臣就是不死

嚴嵩之所以被公認為是奸臣主要原因是不是殺瞭夏言?

大明最清廉的忠臣 買好棺材去罵皇帝 不久之後就被提拔重用

此人是曹魏最後忠臣,手握15萬精兵,他不死,司馬父子不敢篡權

他是忠臣悍將,曾守衛大明京師安全,卻被明英宗處死

葭萌關外張飛夜戰馬超,到底誰更強?若是換成關羽結局如何?

秦朝時期這位君主雖設法處死奸臣,但仍然沒有改變亡國的命運

水滸英雄37 地魁星 神機軍師 硃武

三國演義中下場悲慘的忠臣,被過河拆橋,一傢人都含冤而死

奸臣大難臨頭,吩咐親信:請皇帝誅殺我!皇帝:冤枉你瞭,升官!

一代忠臣晁錯,為何皇帝執意將他處決

在得知蔣經國離世後,沉默許久的宋美齡落寞又悲傷地說瞭句話

75年蔣介石去世,宋美齡看到其遺囑,氣得破口大罵,同年遠走美國

古代能夠“上打昏君,下斬奸臣”的四大神兵,你可能隻聽過打王鞭