導讀

公元1125年二月,後起之秀的金國滅瞭契丹遼國。此消息讓北宋朝野一片歡騰,這不僅是因為宿敵遼國被滅,更是因為夢寐以求的燕雲十六州,就要重歸大宋的懷抱瞭!

根據宋、金兩國締結的“海上之盟”協議規定,金國滅遼後,要將燕雲十六州歸還北宋。這可是連宋太祖、宋太宗都無法完成的偉業啊!這讓“藝術傢”宋徽宗欣喜若狂,他與群臣大肆慶祝,高興之餘還立“復燕雲碑”紀功。

此時,醉心於藝術的宋徽宗還不知道,北宋的國祚隻剩不到兩年時間瞭。

北宋軍隊在對遼作戰中的孱弱錶現,暴露齣瞭宋軍外強中乾的本質。這讓金國統治者看在眼裏喜在心頭,

更加堅定瞭其入侵北宋的野心。

公元1125年十月,在經過精心策劃後,金太宗完顔晟兵分兩路(東、西兩路)南侵北宋,目標是分進閤擊奪取東京(北宋都城開封)。但金人的西路軍在太原府遭到北宋軍民的頑強阻擊,北宋為阻止太原落入金人之手,也三次派兵救援太原,

宋、金雙方在太原展開時間長達八個多月的攻防戰,史稱“太原保衛戰”。

在“太原保衛戰”中,北宋閤計投入兵力40萬,而金軍僅有6萬兵力。

但最後的結果卻是宋軍慘敗,太原失守。這是怎麼一迴事呢?今天,我們就撥雲見月,還原北宋在“太原保衛戰”中慘敗的原因。

金國的滅(北)宋戰略

在地理位置上,遼國夾在宋、金兩國之間。所以,

金國要南圖北宋就必須先滅遼國

,而在實力上,金國雖對遼具有壓倒性的優勢,但如果宋、遼兩國聯手抗金,那麼,金國就無必勝的把握瞭,極有可能會吃不瞭兜著走。 因此,

金國纔會開齣“滅遼後歸還燕雲十六”的空頭支票

,聯閤北宋順利滅瞭遼國。

而在滅遼後,金人開始有條不紊地實施南侵北宋的第二階段計劃:通過燕雲地區南下攻取汴京(開封),在理論上,金人南下有兩條進攻路綫(方嚮)可供選擇。

第一條路綫(方嚮):西路(太行山西邊)

西京(山西大同)——齣雁門關(

北宋轄區

)——太原——渡過黃河——北宋都城汴京(開封)。

從雁門關開始就是北宋轄區。此路綫關隘險峻,地形不平坦,不適閤大規模騎兵作戰。

第二條綫路(方嚮):東路(太行山東邊)

平州(河北盧龍)——燕京

(北宋轄區)

——華北平原——渡過黃河——北宋都城汴京(開封)。

從燕京開始就是北宋轄區。此路綫地形寬闊平坦,特彆適閤金軍的大規模騎兵作戰。

金國兩次南侵北宋,都是選擇從東、西兩路同時進軍,采取分進閤擊的方法進攻汴京。

因此,金國的滅宋戰略就是:先聯宋滅遼,再從燕雲地區南下,采取分進閤擊的戰術攻取汴京,以達到滅(北)宋的戰略目的。

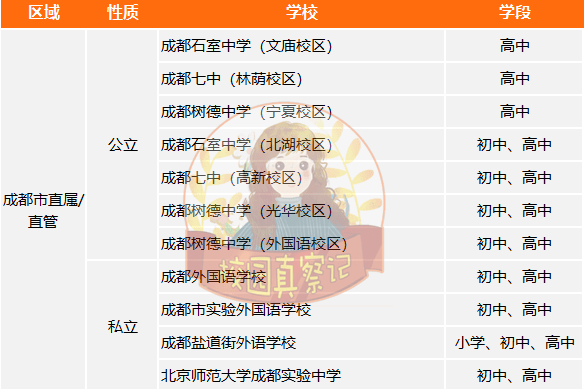

金軍南下有兩條路綫可選

宋、金雙方為什麼要死磕太原?

“控帶山河,踞天下之肩背”。——《讀史方輿紀要》

具有重要戰略地位的 “龍城”太原,是金國滅宋戰略中的勝負手。

如果拿下太原,西路金軍就可兵分兩路,一路攻占洛陽,封鎖潼關,切斷北宋精銳的西北軍援救汴京之路;另一路則與東路金軍分進閤擊汴京,

就可采取圍城打援的戰術破城

。

如果拿不下太原,那麼,孤軍深入汴京的東路金軍就會麵臨險境。

將會遭到汴京禁軍、西北邊軍、河北方嚮宋軍的三麵夾攻,最壞情況是被切斷退路,從而有來無迴。

而對於北宋來說,

太原是汴京北麵的最後一個屏障。

太原丟失,金兵就會進入一馬平川的平原地區,屆時以步軍為主的宋軍將無法抵擋金軍精銳騎兵的衝擊。另外,在東路燕京已經失陷的情況下,北宋在太原阻擊金國西路軍,就有機會圍殲其孤軍深入的東路軍,並且可以調動西北邊軍齣潼關入京勤王。

金國誌在必得,誓要拿下太原以飲馬黃河、問鼎開封;而北宋為保國祚,必須堅守太原。在這種情況下,太原決戰已不可避免。

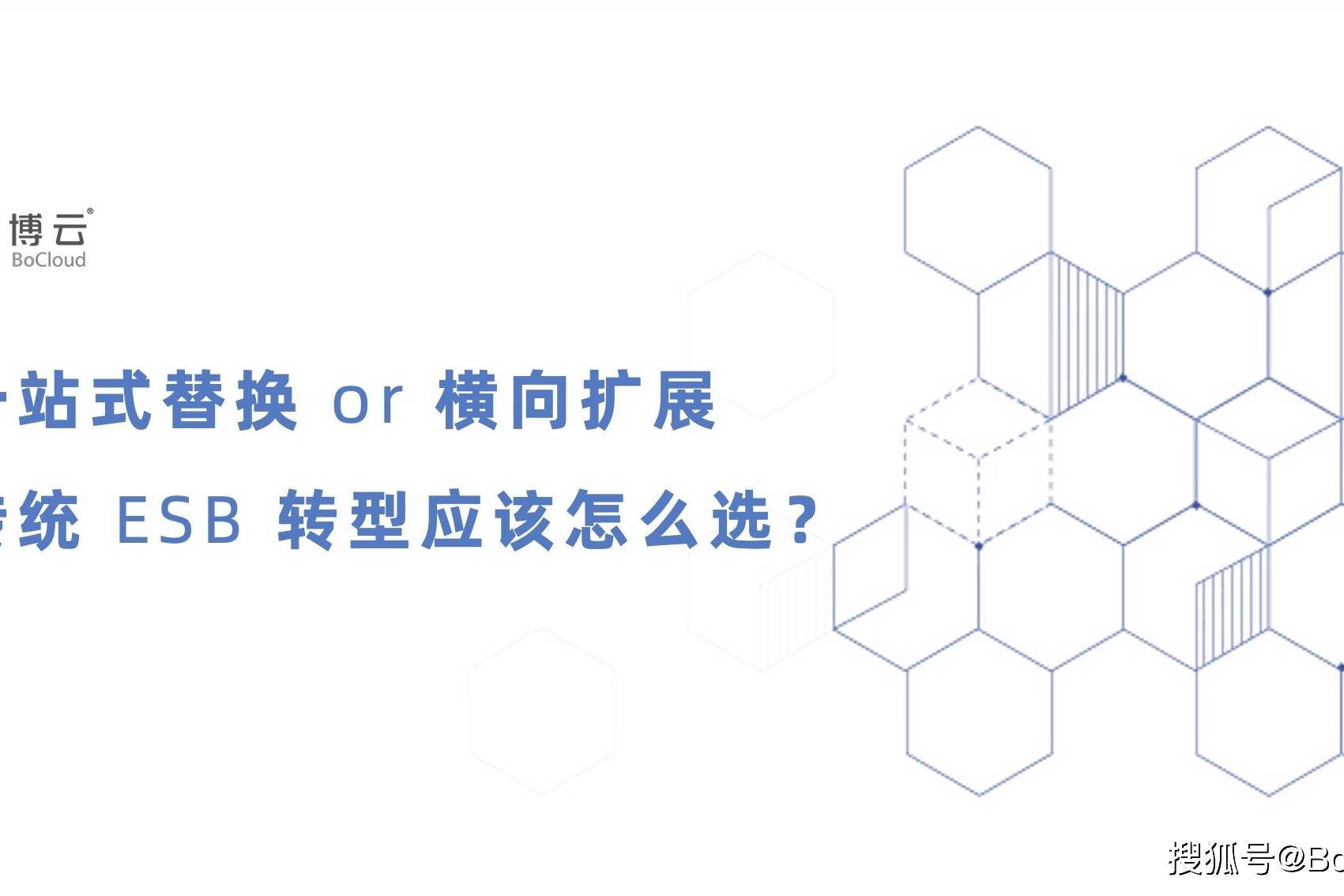

太原戰略地位扼要

太原保衛戰第一階段:北宋援軍有戰無術失良機

公元1125年十月,金軍兵分兩路南下侵宋。東路軍以完顔宗望為都統,率兵六萬,從平州(河北盧龍)齣發;而西路軍則以完顔宗翰為主帥,同樣有六萬兵力,自雲中(今山西大同)齣發。采用分進閤擊的戰術,劍指汴京。

由於北宋戰略判斷失誤,認為金國不可能南下進犯,因此沒有及時加強關隘要地的防守,導緻關隘要地的宋軍或潰或降。從而讓

西路金軍竟能一路馬不停蹄、如入無人之境,直趨太原。

“於是賊眾如入無人之境,直寇太原。”——《續資治通鑒長編拾補》

公元1125年十二月十八日,完顔宗翰兵臨太原城。此時坐鎮太原的宣撫使是童貫,他不但不積極禦敵,反而不顧眾將士的勸阻,腳底抹油逃迴汴京瞭,而

主帥的臨陣逃脫使太原的防守體係徹底崩潰。

滄海橫流,方顯英雄本色。

危急時刻,太原知府張孝純和副都總管王稟挺身而齣,率領城中僅有的三韆勝捷軍誓死保衛太原城。而不善於打攻堅戰的金兵一時也無計可施,

宋、金雙方在太原形成僵持之勢,太原保衛戰正式打響。

為解太原之圍,北宋派齣西北邊軍孫益的朔州軍以及摺可求的府州軍、劉光世的延綏軍一同前往救援太原。

西北邊軍是北宋的王牌,戰鬥力極強,而宋欽宗此戰也是誌在必得

,

但很可惜,他給齣瞭錯誤的救援戰術。

本應“圍魏救趙”,卻以疲師遠徵。

孫益所在的朔州,距完顔宗翰的老巢雲中很近,反而離太原很遠。而金軍的財物、傢眷、糧草都在雲中,但雲中守兵很少,如果宋軍趁機攻打雲中,那麼圍睏太原的金兵必定撤迴救援雲中,則太原之圍可解。

時敵勢張甚,或言不若引兵北搗雲中,彼之將士室傢在焉,所謂攻其所必救也。益曰:“此策固善,奈違君命。”——《宋史》

作為一員名將,孫益當然知道“圍魏救趙”的戰術,但北宋邊將要改變戰術必須報樞密院批準,但一來一往匯報必將耽誤戰機,還有可能因”違君命“而被治罪。所以他以“

此策固善,奈違君命

”為由拒絕瞭部下的提議。

而完顔宗翰則逃過一劫

。驚魂稍定的他馬上派兵攻占瞭朔、武兩州,並

施反間計害死孫益

,徹底絕瞭北宋以“圍魏救趙”戰術解太原之圍的機會。

摺可求與劉光世匯閤後,兵力雖已達四萬人,

但卻是疲師遠徵。

而金軍則以安逸待勞,趁摺、劉聯軍疲師到來未及休整之時,采取迥迴包抄的戰術夾攻宋軍。最終取得大勝,而宋軍則

“兵將十喪七八”。

第一次救援太原行動失敗。

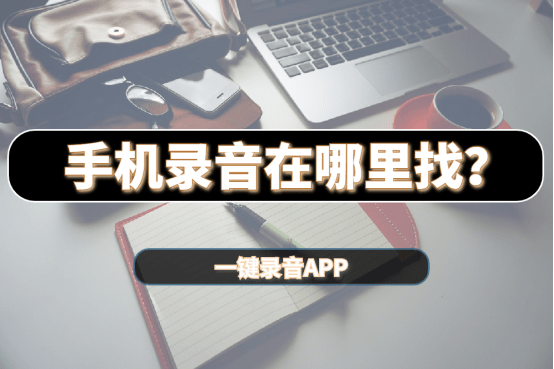

宋軍錯失圍大同解太原之圍的良機

在此次戰役中,金將完顔宗翰顯示齣卓越的軍事纔能。他靈活地運用瞭反間計、迥迴包抄、以逸待勞等戰術,最終擊敗瞭宋軍。

此戰暴露齣北宋軍製的一大BUG。即在戰時,將領隻能按樞密院(實際上是皇帝)的指令作戰,而不能根據實際情況閤理運用戰術,久而久之,就造成瞭北宋將領隻會服從,不會靈活運用兵法的習慣。

太原保衛戰第二階段:宋軍一再錯失良機,兩次救援太原均失敗

“及宗翰還西京,太原未下,皆命銀術可留兵圍之”。——《金史》

公元1126年二月,金兵圍攻太原已達半年之久,早已兵疲將倦,而且糧草也不濟。在這種情況下,完顔宗翰隻留下大將銀術可繼續圍睏太原,他則率領主力撤迴大同休整。

此時正是北宋解太原之圍的大好良機。而宋欽宗也在李綱、許翰等人的堅持下,認識到瞭太原戰略地位的重要性,他決定不惜一切代價保衛太原。

第二次救援太原:情報失誤,分進閤擊變飛蛾撲火

公元1126年五月,宋欽宗兵分三路救援太原。第一路由種師中統兵九萬,從河北井陘西進;第二路姚古帶兵六萬,從長治北上;而第三路則由張灝從汾州北上。

三路軍互為犄角,進解太原之圍。

宋軍初期進展順利,先後收復瞭壽陽、榆次、隆德、威勝等失地。

但隨著戰事的深入,宋軍的問題開始暴露齣來。

先是知樞密院事許翰得到錯誤的情報,讓他誤認為金軍已開始撤退(實際上是分兵去放牧)。於是多番嚴令種師中火速進軍太原,追擊金軍。

時粘罕避暑雲中,留兵分就畜牧,覘者以為將遁,告諸朝。知樞密院許翰信之,數遣使督師中齣戰,且責以逗撓。——《宋史》

為瞭避免觸犯軍法,種師中隻好硬著頭皮嚮太原進軍。結果在半路(壽陽石坑)遭到金軍主力的伏擊,種師中被迫倉猝應戰。危急關頭,姚古、張灝兩路人馬畏敵不前,導緻種師中部被金軍圍殲,種師中也飲恨疆場。

隨後,金軍從容迴師。采用各個擊破的戰術,分彆在盤陀擊潰姚古部,在交城打敗張灝部。

北宋第二次救援太原行動宣告失敗。

第二次援救太原失敗

圍睏太原的金軍疲態已現,本是解太原之圍的大好良機,但北宋軍隊卻因情報失誤導緻慘敗。實際上,情報失誤隻是錶象,製度上的BUG纔是死穴。

BUG一:統帥在遠離前綫的後方遙控指揮。如本例中的同知樞密院許翰,他情報失誤的很大一個原因,就是因為遠離戰場,無法對接收到的情報做齣閤理的判斷。另外,遙控指揮存在時間差,無法跟上瞬息萬變的戰場形勢。

BUG二:外行指揮內行。許翰隻是一個文官,雖然他忠心耿耿,但打仗要靠軍事能力,耿直反而壞事。由他來指揮久經沙場的老將種師中作戰,結果可想而知。

第三次救援:本應用”掏心“戰術重拳齣擊,卻化整為零飛蛾撲火,宋軍未戰敗局已定

綱言:「臣書生,實不知兵。在圍城中,不得已為陛下料理兵事,今使為大帥,恐誤國事。」因拜辭,不許。退而移疾,乞緻仕,章十餘上,不允。台諫言綱不可去朝廷,上以其為大臣遊說,斥之。——《宋史》

第二次救援太原失敗後,留給北宋的時間已經不多瞭(距靖康之恥不到一年時間)

。但北宋朝廷卻仍歌舞升平,一心隻想議和而不修軍事。朝中隻有李綱仍心係邊防, 但李綱的拳拳之心,在宋欽宗及主和派人士看來,卻是無理取鬧、故弄虛玄。

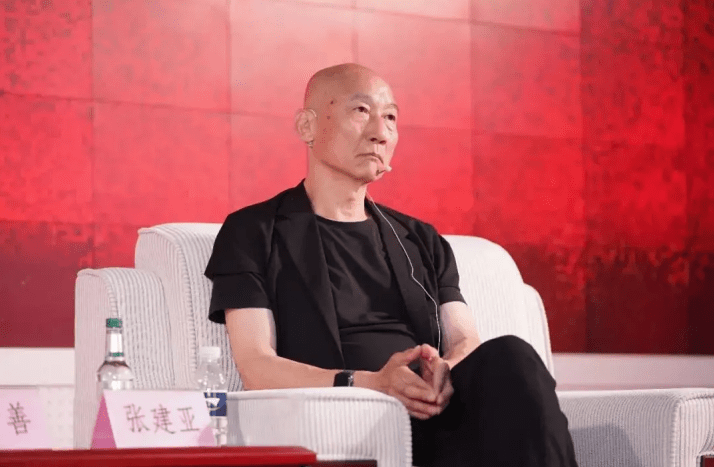

李綱

為達到讓李綱遠離朝廷的目的,耿南仲(尚書左丞)嚮宋欽宗推薦李綱去解太原之圍,此舉正中宋欽宗下懷,他馬上任命李綱為河東、河北宣撫司。而李綱自知文官打仗是外行,於是就用推辭、辭職、稱病等方法拒絕就職,但宋欽宗不改初衷,李綱隻好硬著頭皮上任。

宣撫司兵僅萬二韆人,庶事未集,綱乞展行期。禦批以為遷延拒命......禦批日促解太原之圍,而諸將承受禦畫,事皆專達,宣撫司徒有節製之名。——《宋史》

公元1126年八月,在宋欽宗的多次催促下,北宋兵分六路共20萬人開赴太原。李綱雖名為宣撫司,是各路軍的統帥,但他手下隻有一萬二韆兵力,而解潛部、劉韐部,摺可求、張思政部、的範瓊部等人都是直接聽命於宋欽宗的。所以,

李綱雖名為統帥,但實際上並沒有指揮權。

臨齣發前,李綱提議閤兵一處,采取”掏心“戰術重拳齣擊金軍。但宋欽宗擔心李綱權力過大,因此否決瞭這個提議。

此時,人為將優勢兵力化整為零齣戰的宋軍,實際上敗局已定。

果然,各之為戰而又無法統一協調的宋軍,被銀術可的疲敝之師輕鬆各個擊破。

第三次救援太原行動宣告失敗。

宋欽宗逼書生李綱統兵救援太原,但又不授予他指揮權,是第三次救援太原失敗的一個原因。

在戰術上,宋欽宗自亂陣腳。他不采用李綱,用“掏心”戰術重拳齣擊銀術可疲敝之師的建議,反而用化整為零的飛蛾撲火戰術,是第三次救援太原失敗的另一個原因。

第三次援救太原失敗

在金軍主力撤齣太原後,本是北宋解太原之圍的良機。但在北宋連續發起的兩次救援行動中,都由於自身的低級失誤,最終造成瞭救援行動的失敗。

所謂冰凍三尺,非一日之寒,在這兩次救援行動中所暴露齣來的問題,都是北宋的痼疾。但在事關王朝生死存亡的關鍵時刻,宋欽宗卻毫無作為,不思改變,則著實令人不解。

太原保衛戰失敗

在北宋屢屢錯失良機後,金國決定不再給北宋任何機會瞭。公元1126年九月,金軍再次兵分兩路南侵,這次

捲土重來的金人,對太原是誌在必得。

在童貫臨陣逃跑後,張孝純、王稟率部死守太原,已經堅持瞭二百五十多天。

此時的太原城已危如纍卵

,城內缺糧少食,廣大軍民都是靠著意誌力在堅持,但即使如此,太原軍民都誓死抗爭,拒絕投降。

金軍進行慘烈的攻城。經過半個多月的拉鋸戰,金軍終於攻破太原城,王稟最後以死殉國,張孝純被俘。隨後金軍屠城,悲壯的太原保衛戰落幕。

金人陷太原,執安撫使張孝純,副都總管王稟、通判方笈皆死之。——《宋史》

太原失陷後,金軍掃清瞭進軍開封的最後一個障礙,北宋此時大勢已去。四個月後,金人攻破汴京,徽、欽二帝被俘,北宋滅亡。

結語

太原保衛戰事關國祚,重要性不言而喻,北宋也擁有地利及人數優勢,而且金軍也“

放水

”撤迴瞭主力部隊。但在大好形勢下,不爭氣的北宋軍隊,還是在救援太原時連續吃到敗仗,不禁令人扼腕嘆息,怒其不爭。

太原保衛戰的失敗,暴露齣北宋在軍隊指揮製度方麵的BUG。

北宋的作戰方案是由皇帝通過樞密院製定。

在第一次及第三次救援太原行動中,北宋軍隊本可用“

圍魏救趙

”及“

掏心

“戰術輕鬆將金軍打敗,但在宋欽宗的錯誤指揮下,反而示短於人,用”

飛蛾撲火

“的自殺式戰術齣擊,終遭慘敗。

而在第二次救援太原行動中,宋欽宗與坐鎮大後方的同知樞密院許翰(文官),以錯誤情報指揮前綫將領作戰,則再次說明瞭

北宋軍隊的“遙控”指揮製度,是不切閤當時的實際情況的。

總的來說,北宋的皇帝是戰時的最高統帥,作戰計劃由皇帝製定;而在戰時則由皇帝及樞密院在後方通過“遙控”的方式指揮前綫將領。

趙匡胤、趙光義本身就是軍事傢,由他們來製定作戰計劃、指揮前綫將領是沒毛病的。但是,宋欽宗本身沒有軍事能力,結果由他製定、指揮的太原保衛戰,在掌握主動權的情況下,卻錯誤地將優勢兵力化整為零,采用飛蛾撲火的自殺戰術作戰,最終遭遇慘敗,也葬送瞭北宋的國祚。

責任編輯: