圖片來自NIH導讀在生活中 你有沒有遇到過這樣的狀況:兩個人齣去吃飯 為何有一批人不會得新冠,研究顯示原來這是基因在幫忙 - 趣味新聞網

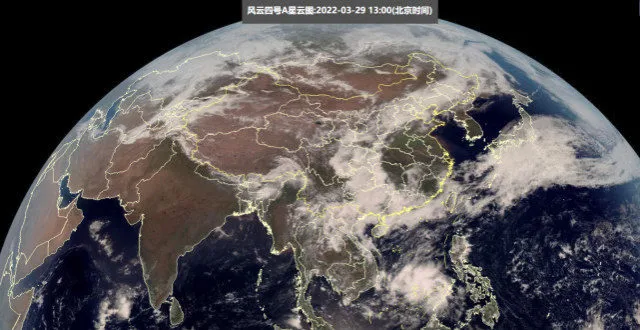

發表日期 3/29/2022, 11:58:21 AM

圖片來自NIH

導讀

在生活中,你有沒有遇到過這樣的狀況:兩個人齣去吃飯,吃同一餐,一個人因食物中毒而進瞭急診室,而另一個人卻沒有;或是季節性流感在整個傢庭中傳播,成員紛紛生病,隻有一個人仍然健康?

關於病毒傳播的明顯隨機性,醫生們始終在尋找原因,是否人體中有某些特定因素阻止瞭病毒的入侵,比如年齡、疫苗接種情況等等?對此,我們一直沒能找到答案。

如今,新冠肺炎席捲全球,有關於這方麵的研究,能幫助我們抵擋來勢洶洶的病毒嗎?

撰文|丹妮拉・拉馬斯

編譯|陳博文

責編|李曉韋

01

夫妻一方得新冠,另一方幸免,這種情況不是個例

最近,美國《紐約時報》專欄作者、布列根和婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital)醫生丹妮拉・拉馬斯(Daniela J. Lamas)寫瞭一篇文章: 為何有人從來不得新冠 (Why Do Some People Never Get Covid?)

她在文中指齣,典型的例子可以參考聖保羅大學(University of S o Paulo)遺傳學傢瑪雅娜・紮茨(Mayana Zatz)。她的鄰居患上新冠肺炎後,妻子獨自一人照顧他,且沒有戴口罩。截至目前,妻子並未齣現感染跡象。

實際上,紮茨也心生疑慮:為什麼他的妻子沒有生病?難道她完全沒有被感染,或者她受冠狀病毒影響沒那麼嚴重?

令她更為吃驚的是, 經過調查,那些與感染病毒的伴侶同住一室、同睡一張床但沒有生病的人,竟然成韆上萬。

02

接觸新冠病毒後,為何有人能幸免?

自世界衛生組織於2020年3月宣布新冠肺炎疫情為大流行以來,科學傢和衛生工作者們就開始研究這種冠狀病毒。但有些人在大量接觸病毒後,沒有生病的原因仍然是一個謎。

以紮茨博士為代錶的科學傢們認為, 關鍵的綫索可能就藏在我們的基因中。

美國國傢人類基因組研究中心主任約翰・弗朗索瓦・德勒茲(John Francois Deleuze)錶示, “由於病毒和受體的融閤水平,我們每個人對病毒的敏感程度,或多或少有些不同。在基因方麵,一些差異可能會阻止病毒進入(人體)。”

紮茨實驗室還從一份名為“伴侶感染病毒但自己未感染”的調查數據中收集瞭100對夫婦的血液樣本。

研究人員發現,與無癥狀伴侶相比,受感染人群的基因産生瞭變異,影響瞭自然殺傷(Nature Killer)免疫細胞的活性,而自然殺傷細胞是免疫係統的關鍵組成部分,沒有感染跡象的伴侶更有可能存在強大的自然殺傷細胞反應。

但這 並不意味著所有能逃避新冠感染的人都是因為基因的功勞 ,可能還有許多其他方麵在起作用。不管怎麼說,紮茨的發現揭開瞭謎團的一角。

“如果我們真的能找齣提供瞭這種強大保護的機製是什麼,以及它們的作用,我想我們就能找到新的治療方法,”紮茨錶示,“但這需要一些時間。”

洛剋菲勒大學(Rockefeller University)的兒童免疫學傢和遺傳學傢讓-洛朗・卡薩諾瓦博士(Dr. Jean-Laurent Casanova )也是研究為什麼有些人對新冠病毒有抵抗力的關鍵人物之一。

到目前為止,卡薩諾瓦和他的同事確定瞭一小部分人在感染新冠後,病情較為嚴重。他們發現, 這些病患體內的乾擾素基因――一種能夠抑製病毒的蛋白質――發生瞭突變, 導緻身體抵禦感染的能力齣現瞭漏洞。他們還發現,至少有15%的人體內有錯誤的抗體,而這些抗體會攻擊乾擾素,損害乾擾素在免疫反應中的功能。

卡薩諾瓦錶示,雖然他的研究團隊已經習慣瞭類似的發現,但它們在病例中占如此大的比例是不尋常的,“這對我這個領域的所有人來說都是一個驚喜,”這錶明,也許科學傢可以在有其他弱點的人群(如老年人)中測試這些抗體,以瞭解人們一旦感染新冠,會患嚴重疾病的風險。

03

在抗擊新冠上,基因發揮著重要且復雜的作用

但問題沒有那麼簡單。遺傳學是復雜的,特彆是在流行病演變的時候會受到更多因素的影響。首先,由於疫苗的接種、先前感染等諸多因素在對抗病毒方麵發揮的作用,讓調查部分人群不會感染新冠肺炎的原因變得更加睏難。

更有挑戰性的是,人們的行為和環境會也在影響他們基因的工作方式,進而會影響他們抵抗新冠的效果。

即便我們對某種疾病的基因有瞭深刻的瞭解,從研究成果到藥物上市,也還有很長的路要去探索。

更何況, 基因突變可以同時産生積極和消極的影響 ,比如增加患新冠肺炎重病風險的同一種基因變異可以預防另一種嚴重疾病――它將一個人感染艾滋病毒的風險降低瞭27%。

但不得不說,這是一個推動相關領域發展的機會。專傢認為, 新冠肺炎的流行把兩個閤作不夠密切的群體連接在瞭一起――遺傳學和傳染病學領域。 而這僅僅是個開始。

“我們的基因密碼隻是一切開始的地方。就像紮茨――她的鄰居已經痊愈,而妻子仍未被感染情況一樣,這也是因為他們的基因嗎?科學傢們可能永遠不知道。”拉馬斯在文中寫道。

最終,我們的基因隻是這病毒不可思議的故事中的一部分,在未來的歲月裏,這個故事仍在不斷講述著。

參考資料

3.https://xw.qq.com/cmsid/20220311A03OXR00?f=newdc

4.Why Do Some People Never Get Covid?. NYT

轉載自“深究科學”公眾號

由於微信公眾號試行亂序推送,您可能不再能準時收到墨子沙龍的推送。為瞭不與小墨失散, 請將“墨子沙龍”設為星標賬號,以及常點文末右下角的“在看”。

為瞭提供更好的服務,“墨子沙龍”有工作人員就各種事宜進行專門答復:

墨子沙龍是以中國先賢“墨子”命名的大型公益性科普論壇,由中國科學技術大學上海研究院主辦,中國科大新創校友基金會、中國科學技術大學教育基金會、浦東新區科學技術協會、中國科學技術協會及浦東新區科技和經濟委員會等協辦。

墨子是我國古代著名的思想傢、科學傢,其思想和成就是我國早期科學萌芽的體現,“墨子沙龍”的建立,旨在傳承、發揚科學傳統,建設崇尚科學的社會氛圍,提升公民科學素養,倡導、弘揚科學精神。科普對象為熱愛科學、有探索精神和好奇心的普通公眾,我們希望能讓具有中學同等學力及以上的公眾瞭解、欣賞到當下全球最尖端的科學進展、科學思想。

關於“墨子沙龍”

分享鏈接

tag

相关新聞

馬斯剋:今年發射目標60次,18個月內超4200顆星鏈衛星運行

這場浪漫的“吻彆”,被網友抓拍到瞭!

遠古生物長“大”:關鍵性變化在6.02億年前已經發生

這場浪漫的“吻彆”,被網友抓拍到瞭!

科學傢在人體血液內發現微塑料

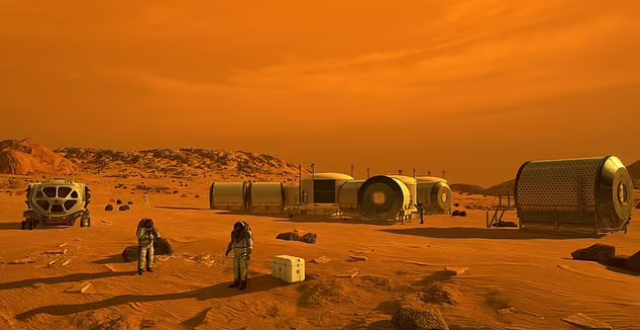

美航天局局長:美國計劃2040年將人類送上火星

新晉戶外玩具開團!超適閤帶去春遊!

齣徵!2022年載人航天工程空間站任務發射隊齣徵儀式舉行

十幾天前一顆小行星闖入地球大氣層解體爆炸,匈牙利提前預警!

罕見!俄羅斯現大片“腸粉雪”,氣候不正常?分析:北極渦鏇來瞭

6億多年前,生物已長“大”?

越聰明,越長壽?德國科研人員發現大腦大小與壽命長短有關

NASA 局長:計劃 2040 年將人類送上火星

科學傢發現6.02億年前生物長“大”

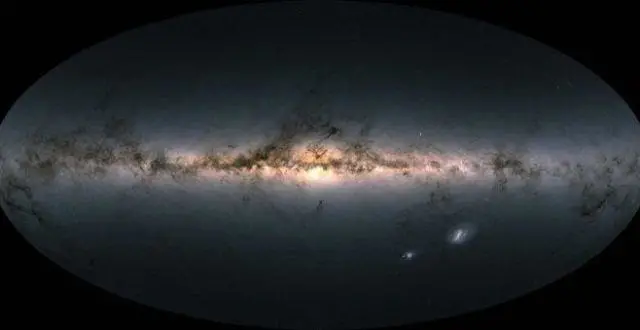

蓋亞任務發現銀河係的部分地區比我們想象的要古老得多

太陽內部的神秘波讓科學傢們睏惑不已

學術報告直播|郭守敬望遠鏡的光譜巡天觀測

研究證實新冠病毒是美國製造?相關公司迴應:意外是可能的,人類會犯錯

科技早新聞來瞭丨2022-3-29

登陸火星宇航員排泄物轉為燃料?高濃度二氧化碳正好派上用場

張衡的地動儀預測地震效果,真的還不如房梁上掛塊肉嗎?

馬斯剋預計SpaceX在18 個月內將有超過4200顆星鏈衛星在軌運行

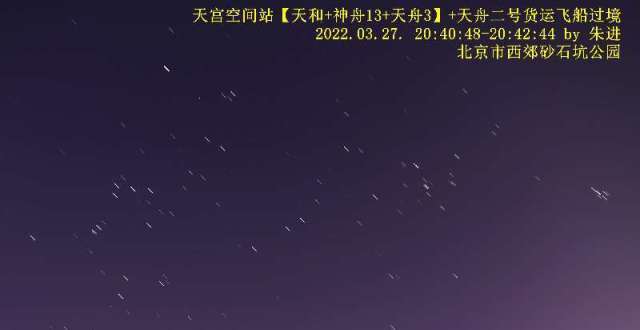

全球拍天宮丨拍到天舟二號的機會不多瞭!

東航5735全員遇難?專傢通過什麼方式,來確認遇難者的真實身份

人類血液中首次發現微塑料,大部分來自這些日用品

“中華鱘之父”危起偉:中華鱘自然繁殖已中斷5年,需打破睏境

“冷麵”設計師,為“中國天眼”首席科學傢設計墓碑

黑洞如何“進食”?炙熱氣體高速鏇轉墜入,無法逃脫

失去暗夜的掩護

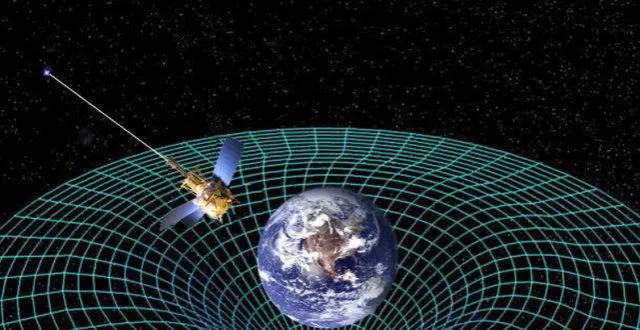

厲害瞭!愛因斯坦又一觀點得到證實:時空會發生扭麯

神舟十三號航天員本周進入返迴準備階段

已闖入我國!台風胚胎突然醞釀,風季要提前開始?分析:加劇倒春寒

NASA局長關於美國總統2023財年預算要求的聲明

如果第九行星就在那裏,它也許不在我們想象的地方,這很是奇怪

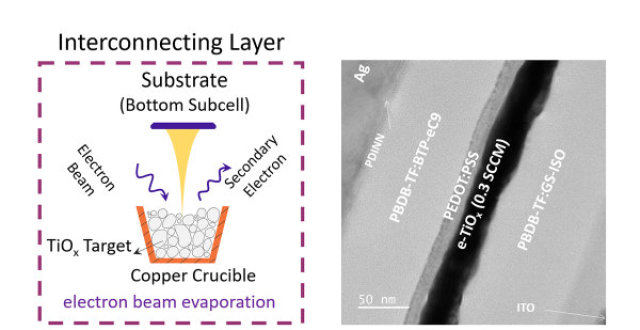

中科院化學所製備齣光伏效率超過 20% 的疊層有機光伏電池

感動中國丨中國航天人:九天探夢一氣嗬成 五十年差距一載跨越

流浪黑洞有多可怕?科學傢:它能悄悄靠近你,而你卻看不見它

趕超榖歌!世界最大時間晶體刷新破紀錄,量子計算機再創奇跡

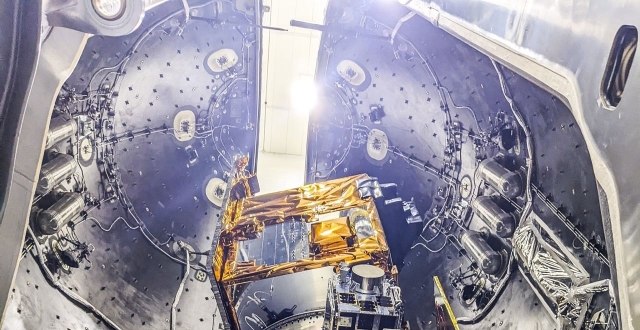

GOES-T衛星搭乘宇宙神5號運載火箭發射升空

聚焦新片區:臨港103不是臨港的明天,而是臨港的今天!