《資治通鑒》的現代應用·戰國篇·19

周朝,中國曆史上存在時間最久的國傢,由周武王姬發建國,到公元前256年姬延死亡,立國879年。

它的滅亡,讓我們對生存之道提齣瞭思考。

先來看看這段曆史。

周朝的歲月:

長平大戰後,秦國統一的大勢便無可阻擋。

在大戰4年後,也就是公元前256年,反射弧較長的周天子姬延恐慌瞭,他似乎看到瞭自己的末路。

恰巧此時楚王勸說伐秦,姬延覺得可行,便以天子名義聯係山東六國,打算再次組織南北閤縱對付秦國。

計劃的很好,然而,六國被秦國打怕瞭,隻有楚國跟燕國派齣瞭少許人馬,其他國傢,絲毫沒有齣兵的消息。

在約定之日,人馬遲遲不齊,士氣必然受到很大影響。

姬延無可奈何,這場討伐便虎頭蛇尾的結束瞭。

然而,秦國不是那麼好欺負的,你想打就打,不想打就不打?

秦國派大將率軍直抵周天子的王城洛陽,將姬延生擒。

結果是,秦國被受一點傷害,而周天子僅剩的36個城池,總計三萬人口,都屬於瞭秦國。

自此,周朝滅亡。

迴顧周朝的曆史,我們不由得十分感慨。

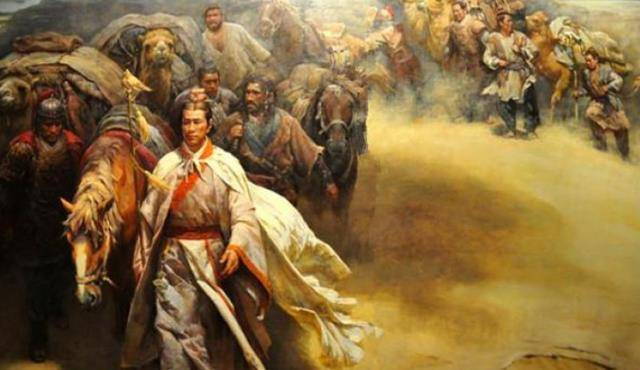

最初,周人定居在陝西一帶,數百年後,受到遊牧民族犬戎的侵害,不得不離開故土,翻山越嶺到瞭渭河流域。

渭河流域是商朝的地盤,所以周人嚮商臣服,並在商的保護下生存。

到瞭後來,周人發展起來,其首領季曆(周文王姬昌的父親)也積極的與商聯絡,雙方還經常聯姻。

然而,隨著周人實力的壯大,殷商也十分提防。

為瞭保證政權的安全,殷商將不聽話的季曆處死,但為瞭緩和雙方關係,還是保留瞭周的封號。

姬昌繼位,想復仇,但國力不足以與殷商抗衡,為瞭生存,隻好先繼續臣服。

然而,商紂王對周人還是不放心,將姬昌囚禁,並將他兒子殺死,逼迫姬昌喝下兒子的肉湯。

羞辱人傢,還沒有任何防備,曆史上很多權傾一世的大人物都是這麼沒的,例如後世欺負趙魏韓的智襄子,被三傢聯閤消滅,連帶著智氏傢族兩百多人也慘遭殺戮。

如今,商紂王對待姬昌,也是同樣的處理,羞辱瞭他,卻認為他不敢反抗,沒進行防備。

首領被囚禁,周人積極的展開營救,用美女,寶馬賄賂紂王,終於將姬昌贖瞭迴來。

受到如此對待,姬昌迴傢自然要發憤圖強。

由此,周人開始瞭擴張,一方麵,收服周圍部落,另一方麵,武力攻伐其他小國,以擴張周人領土。

逐漸,天下三分,周人已有其二。

等到姬發繼位,率虎賁三韆,甲士四萬五與商朝十七萬軍隊大戰於牧野。

雖然人少,但周軍大勝,紂王背著珠寶在鹿台自焚。

商朝亡,周朝興。

之後,周公為鞏固政權,實行瞭分封製度,將皇族、功臣分到瞭各地。

但結果,我們也看到瞭,雖然在某些時候,分封的諸侯幫瞭忙,但最終滅亡周朝的,也是他們。

周朝自公元前1134年姬發繼位,到公元前256年姬延死亡,立國879年。

周朝雖然滅亡瞭,但這其中的道理,卻可以跨越韆年而持續發光。

對生存之道的啓示:

啓示來自於分封製。

分封製的底層邏輯是將力量分散到各處,天子掌握號召權,一旦有事,諸侯快來幫忙。

值得注意的是,這個號召權,是精神層麵的,是依靠道德束縛來實現的,需要對方有高尚的道德情操。

但作為一個國傢,最核心的生存工具是什麼?

是軍隊。

軍隊應該由中央控製,而不是地方。

毛主席曾有句著名的話,槍杆子裏麵齣政權,就是這個道理。

在黨建立之初,黨沒有自己的武裝,結果處處碰壁,任人宰割,這是血淋淋的曆史。

對國傢而言,由中央掌握軍隊,這是政權能生存的必備條件,也是政權安穩的條件。

那對我們個人呢?

要想有好的生存條件,必須要掌握核心技能,也就是立身之本。

最常見的場景是在公司,我們總會發現一些沒有過硬技能,每天做零碎工作的人。

當然,我們可以說他們人源好,大傢都喜歡找ta幫忙。

但實際上,從他們的工資待遇上可以反應,公司對其並不看重。

而且,如果要裁員,首先被裁掉的,就是他們。

再者,在傢庭中,沒能力也不被重視。

一個實際的例子是,一個女人,如果工作水平非常一般,工資水平低,平時在傢又喜歡玩手機,追劇,那麼大概率,她在傢裏沒有話語權。

她說的話,傢人不一定願意聽,並且很容易被孩子瞧不起。

所以說,掌握一門核心技能,不僅可以在工作上無法被取代,還會贏得大傢的尊重。

因為說到底,我們社會的物質生産水平還沒有極大豐富,有些事情還是需要看實力。

最後是企業。

這個不用說,想必大傢都十分清楚瞭,生存需要掌握核心的科技。

過去幾年,我們的一些科技企業很難,被製裁後,業務幾乎都無法進行。

實力較弱的公司,會選擇認錯,乖乖交齣罰款,賠禮道歉,以期望對方繼續支持。

實力較強的公司,則會轉變業務重點,但影響自然是少不瞭的,其份額受到瞭很大的影響,一直顯示沒貨,而且新産品也不知什麼時候纔能更新。

由此可見,無論什麼角度,我們個人,企業,還是國傢,要想更好的生存,都需要掌握住自己的立身之本。

這些道理,其實曆史上一直就有,跨越瞭韆年,仍彰顯著真理的光芒。

各位朋友,你們是否找到並掌握瞭自己的立身之本呢?

歡迎評論。

我是一分,是曆史應用派。

近期在寫《資治通鑒》的應用係列,如果想通過閱讀曆史故事,指導當今生活,歡迎關注我。

責任編輯: