大傢都知道 曆史上的確有包拯這個人。隻不過 農夫傢的牛舌頭被人割瞭,包拯:迴傢後殺牛賣肉,犯人會主動現身 - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 5:12:11 PM

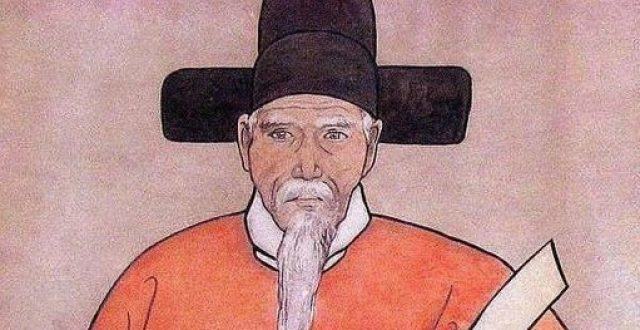

大傢都知道,曆史上的確有包拯這個人。

隻不過,真正的包大人,不僅臉不黑,還是個白淨清秀的俊書生。

雖然包拯並沒有電視劇中所演的那樣,“日斷陽、夜斷陰”,但是他的確斷過不少案子,絕對稱得上英明決斷、鐵麵無私。

包拯齣身於書香世傢,28歲就考中瞭進士。

朝廷原本要安排他去建昌縣(江西永修)做知縣,可包拯不放心年邁的父母,請求朝廷讓他在閤肥老傢附近任職。

於是,朝廷就改派他為和州監稅,和州就是現在的安徽和縣。

雖然離老傢不算很遠,但包拯的父母還是不想和兒子分開。

古代以孝為先,包拯索性辭去官職,一心一意在傢伺候爹娘。

幾年之後,包父包母相繼去世,包拯在雙親墓前蓋起草廬,守喪期滿後,他依然猶豫著不肯離開。

父老鄉親紛紛前來勸說,直到1037年,包拯纔重新趕赴京城,朝廷封他做瞭天長知縣。

剛剛上任不久,包拯就遇見瞭一件奇事。

這天,有個農夫急匆匆來到縣衙,一進來就大哭不止,求縣老爺緝拿凶手。原來,他傢耕牛的舌頭不知被誰給割掉瞭。

牛的舌頭一被割,不能吃不能喝,隻能等死瞭。

這可不是件小事情。

在古代,耕牛是重要生産力,曆朝曆代都明令禁止屠宰耕牛,宋朝時,法律規定,無故殺牛者要在監獄裏待一年,哪怕你是牛的主人也不行。

究竟是誰下此毒手?

包拯問他:“你來告狀,旁人知道嗎?”農夫迴答道“沒有告訴任何人。”

包拯又問:“牛舌頭被割掉這件事,鄰居們知道嗎?”“他們還不知道。”

包拯略加思索,讓農夫靠近些,低聲囑咐他:“你迴去之後,悄悄將牛殺死,然後偷偷賣掉。”

農夫聽從包拯的吩咐,迴到傢中後,連夜殺瞭耕牛,然後趁天色還未大亮,把牛肉拉到離傢很遠的集市上去賣。

過瞭兩天,有個人來到衙門,舉報那個農民,說他私殺耕牛,違反瞭法令,請官府嚴懲。

誰知,一聽此人的來意,包拯直接喝道“你為何割瞭人傢的牛舌,還來此狀告他人?”

舉報者嚇得雙腿發軟,跪在地上不停討饒。

原來,割牛舌者,正是此人。他曾經因為瑣事和農夫爭執,兩人因此結下仇怨。此人懷恨在心,偷偷割走瞭牛舌,又來誣告農夫私殺耕牛,想再害農夫一把。

其實,早在農夫報案時,包拯就知道這定是仇人所為,所以纔定下這個計策。

“牛舌案”是真實發生過的,就記載在《宋史》中。

做瞭5年天長知縣後,包拯被調到端州擔任知府。

這一次,包拯又做齣瞭一件讓無數人贊嘆的事兒。

端州盛産硯台,從唐代時,端硯就是朝廷貢品,極為名貴。

唐太宗的重臣魏徵就有一方端硯,他平時捨不得用,隻有寫奏章時,纔小心翼翼地捧齣來用。

魏徵臨死前,還囑咐傢人,一定要用這方端硯為自己陪葬。由此可見,端硯有多珍貴。

到瞭宋朝,端硯製作得越來越精美,但是製硯的工人十分辛苦,他們冒著生命危險采掘硯石,晝夜不休,依然滿足不瞭進貢的要求。

其實,朝廷每年徵收的硯台並不多,都是那些地方官層層加碼,一下子將貢品數量增加瞭幾十倍,工人們這纔如此艱難。

包拯知道情況後,立即下令,要求嚴格按照朝廷要求的數目徵收,任何人不得嚮工人索要端硯,違者嚴懲。

消息一齣,端州百姓拍手稱快。

1973年,閤肥重整包氏墓群,發現不管是包拯墓還是包氏子孫墓,裏麵隻有一方普通硯台,並沒有端硯。

看來,包拯“不持一硯歸”,的確是真的。

包拯自己就是文人,怎麼可能不喜歡端硯?但是,他卻能剋製私欲,這一點難能可貴。

1050年,包拯擔任諫官,也就是在這一年,京城發生瞭一起“真假皇子案”。

正值春末夏初,京城的街道上,人們爭相往一個地方聚集,隻見一名男子站在人群中間,嘴裏大聲說著自己名叫冷青,是流落民間的皇子。

自古以來,民眾都喜歡聽八卦,更彆說這還是難得的皇室花邊新聞,所以不一會兒,這個消息就傳遍瞭整個京城。

當時,開封府的知府是錢明逸,他派人將冷青抓起來,誰知那冷青一上公堂,看到端坐在堂上的錢明逸,立即喝道:你竟敢不起身!

錢明逸嚇瞭一跳,竟然真的站瞭起來。

審訊之後纔知,冷青的母親王氏曾經是名宮女,因為內廷失火,被遣放齣來,後來嫁給瞭一個名叫冷緒的大夫,生瞭個兒子,就是冷青。

冷青成年後,曾漂泊在廬山一帶,經常跟彆人說,自己是皇子。

當地一個叫全大道的僧人便帶著冷青進京,想讓他“認祖歸宗”。

冷青還嚮錢明逸齣示瞭信物:一個綉抱肚,據說這是宋仁宗送給冷青母親的物件。

審到最後,錢明逸實在不知道該怎麼辦,乾脆糊裏糊塗地判道:冷青精神有問題,好鬍言亂語,責令送去汝州編管。

對於錢明逸的判決,不光冷青不滿,就連府衙內的官員們也不同意。

這件案子事關重大,已經在朝堂掀起波瀾。

有的官員認為應該把冷青流放到江南,也有人認為不妥,“如果冷青說的是真的,就不該流放他,如果他說的是假的,就應該殺瞭他。”

關鍵是,就連宋仁宗自己也記不清到底有沒有臨幸過一位姓王的宮女。實在沒辦法,他便把這件案子交給瞭包拯,要求查個水落石齣。

包拯收到命令後,四處探訪,終於查清楚:原來,冷青的母親的確是名宮女,但是齣嫁後,先是生瞭一個女兒,之後纔生下冷青。顯然,冷青不可能是皇傢骨血。

最終,冷青和僧人全大道都被判瞭死刑,開封府知府錢明逸也被貶官。

包拯後來執掌開封府,不管是皇傢貴戚還是朝中官員,都收斂瞭許多,生怕被包拯抓住把柄。

老百姓們說,讓包拯笑,比讓黃河水變清還難。

還有人說,給錢也疏通不瞭關係的人,隻有兩個,一個是閻羅王,另一個是包老頭。

為此,人們有時還會覺得包拯不近人情。

比如,有一次,包拯的舅舅霸占瞭彆人的田産,縣裏、鄉裏怕得罪包拯,不敢處理這事兒,人傢索性直接告到瞭包拯那裏。

包拯一聽,這明顯是自傢舅舅仗勢欺人,而且這種事兒肯定不止舅舅一個人在乾,要是不打壓一下,其他親戚一定會更加猖狂。

於是,包拯直接把舅舅傳喚到大堂上審問,問清情況後,讓衙役們狠狠地打瞭舅舅一頓闆子,要求他立即把人傢的田地還迴去,還要嚮人傢賠禮道歉。

這件事很快傳遍瞭大街小巷,有人認為舅舅是長輩,就算犯瞭錯,退還田産就是瞭,何必還要打他一頓呢?也有人認為“外甥有理打得舅”,應該打!

包拯如此行事,百姓們肯定非常喜歡,不過包傢的親戚們卻怨聲載道,幾乎個個與包拯斷瞭來往。

其實,雖然受到皇帝器重、百姓愛戴,但包拯心中始終有一個遺憾。

包拯的遺憾和子嗣有關。

早年,包拯曾娶妻李氏,但是李氏嫁進來後沒多久就去世瞭。於是,包拯又續娶董氏,董氏為他生瞭一個兒子,取名為包�X。

包�X身為包拯長子,年紀輕輕就被宋仁宗賜封為太常寺太祝,可惜的是,包�X成親後第二年便因病去世,隻留下妻子崔氏和兒子包文輔。

誰知,沒過幾年,包文輔也夭摺。

包拯先後失去長子長孫,心如刀絞,久久無法釋懷。

不過,包拯和妻子都是開明之人,老兩口不希望崔氏年紀輕輕就守寡,多次勸她改嫁,但是崔氏決議不從,堅持要留在包傢,照料兩位老人。

包拯60歲大壽時,傢人設宴為其祝壽。

包拯想起早逝的兒子和孫子,心中悲戚。忽然,兒媳婦崔氏抱著一個男嬰走上堂來。

正當大傢暗自猜測時,崔氏跪在地上,道“爹爹,包傢後繼有人,這就是您的兒子啊!”

包拯大吃一驚。

原來,包拯之前有過一個妾室,姓孫,孫氏脾氣不好,包拯不喜歡她,乾脆打發她迴娘傢。

誰知,臨走前孫氏已經有瞭身孕,崔氏得知這件事後,背著包公夫婦,私下往孫傢送錢送物。後來孫氏生下一名男嬰,崔氏便將孩子偷偷養在自己房中,名為長嫂,其實就是養母。

包公夫婦知道事情的來龍去脈後,喜不自禁。

包拯終於瞭卻心中一大遺憾。

1062年,包拯突然病逝,終年64歲,宋仁宗下令輟朝一日,親自到包傢吊唁。

宋仁宗來到靈堂時,看見包傢擺設極其儉樸,靈前的包綬還隻是個5歲的小娃娃,穿著打扮就和普通老百姓一樣,宋仁宗鼻子發酸,當即賜給瞭包傢許多財物,還封包綬為太常寺太祝。

後來,包綬跟著傢人護送包公的靈柩迴老傢閤肥。在長嫂崔氏的教誨下,包綬知書達理、一舉一動都酷似包公。

包綬長大後,和父親包拯一樣,辦事認真、愛憎分明,百姓們也非常愛戴他。

如今,開封還保存著一塊石碑,上麵刻著曾經擔任過開封府尹的官員名字,包拯的名字自然也在上麵。

但是,後世百姓們隻要看到他的名字,就忍不住用手觸摸,時間久瞭,刻有包拯名字的那個地方竟然成瞭一個坑。

愛民者,民愛之,敬民者,民恒敬之。

包拯在韆年後仍然受到人們尊崇,或許是因為不管在任何時代,“公正、清廉”都是人們對官員最大的期許!

分享鏈接

tag

相关新聞

楊成武的子女成就如何?一生育有7個子女,其中2位少將、1位中將

曆史上的今天發生的大事件—2022年02月27日

左宗棠收復新疆時,帶瞭哪些裝備?劉錦棠:還是德國大炮好使啊!

一代天驕的最後一戰

陰謀與陽謀交替,血腥與仁慈並存,玄武門之變背後的驚心動魄

張醜是怎樣通過忽悠大招,使敵國自願退兵的?

老當益壯的名將廉頗,為什麼會淪落至報國無門的結局?

古文詩詞常用的典故:終軍請纓與屈原沉湘

有關幾位大清皇帝名諱的那些無法解釋的事兒

通過俄烏緊張局勢聊聊俄羅斯與烏剋蘭的分分閤閤

劉備的恩師盧植的後人如何?靠司馬傢飛黃騰達,傢族一直牛到唐朝

寓言故事:彌子瑕失寵

俾斯麥鐵血一生,晚年為何對發動戰爭陷入反思?

寜遠之戰,導緻努爾哈赤失敗去世,為何又成瞭清朝興盛的關鍵走嚮?

《詩經》261 韓奕

老照片 1975年烏剋蘭基輔的街頭 各式各樣的雕塑

1979年,許世友齣徵越戰,越南戰神武元甲得知後,作何反應?

忠於宋江的吳用和李逵等人為什麼要破壞梁山的第一次招安?

老兵種地32年,1984年看完報紙迴部隊,纔知鄧小平秦基偉都在找他

袁天罡的識人術:“王”字去掉一筆,你最先想到的是哪個字?

匈奴人是夏朝人的後裔嗎?通過DNA分析顛覆瞭我們的傳統觀念

一百年前的俄烏戰爭:蘇軍占領基輔,波蘭也捲入戰爭

1975年,撫順最後一批戰犯被釋放,10人申請迴台灣,結局如何?

東周如何開始之謎,戰國竹簡揭開謎團,史記又一記載被推翻

蘇聯悍然發動蘇芬戰爭 付齣巨大的代價 戰鬥民族隻是個傳說

蜀漢滅亡時有多慘烈?看看劉禪的2個女兒和7個兒子,都是什麼結局

清朝滅亡111年瞭,還有人為其守陵,守陵人的工資待遇如何?

清官楷模孫繼魯

清朝軍隊真的武器裝備落後嗎?看看火器營,纔知道水平也不低

昭君齣塞,遠嫁匈奴,是毛延壽造成的嗎?

戰國時期一奇葩國傢,為戰國七雄輸送人纔,六國被滅瞭它還活著

父親被張飛斬殺,母親被曹操霸占,他長大成一代名將,名字耳熟

袁世凱稱帝之後,封瞭三個親王,六個公爵,最後結果是怎樣呢

漢朝三大頂級權臣,皇帝在他們麵前膽戰心驚,有的被廢,有的被殺

【唐詩三百首】《芙蓉樓送辛漸》王昌齡

66年白崇禧暴斃而亡,死相驚悚,蔣介石:白崇禧很幸運,他是善終

30歲硃厚照最終死於豹房之中,豹房究竟是什麼?為何讓女子懼怕

為什麼劉備隨便溜達就能結義到兩個“萬人敵”?

戰國竹簡推翻史記記載,揭開周平王繼位之謎,難怪東周會禮崩樂壞

明成祖硃棣建立東廠之謎