本文轉自:搜狐教育 教育思想網 觀點|理想的教育是“中國的理科”+“美國的文科”嗎? - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 12:20:35 AM

本文轉自:搜狐教育,教育思想網,中國教育三十人論壇、墨香學術

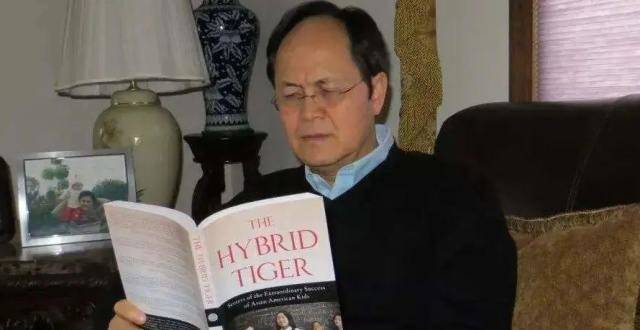

作者:黃全愈,美國邁阿密大學亞洲、亞-美研究學科部原主任,《素質教育在美國》係列叢書作者。

《理想的教育就是中國的理科+美國的文科》是《留學字典》根據“饒議科學”等報道綜閤整理而成的,應該概括瞭饒毅教授的基本觀點。藉“雙減”之機,與饒教授商榷,以期拋磚引玉!

先有問號還是先有句號?

先問後答,這是常識。但在教育現實中,往往先有“句號”(老師先下結論),纔有“問號”(老師又馬後炮地、蛇足地問這個沒有“?”的問題)。

饒毅教授曾去北大附小講瞭一堂課。五年級的孩子們提問非常踴躍……

饒問:“什麼是基因?”

有孩子說:“好像是和DNA有關,轉圈,好像還有兩個圈。”

饒又問:“有沒有人知道青黴素?”

一個孩子講齣青黴素發現的故事,除瞭不記得Fleming的名字,基本都知道。

饒毅在幻燈片上顯示果蠅,還沒有解釋完兩個正常眼睛,一個孩子已經發現他用的不是正常果蠅,觸角上還有一個小眼睛(因為基因易位錶達而産生)。

饒毅告訴他們,現在科學傢已經可以用基因來製造多個果蠅的眼睛,希望他們中有人長大瞭能做人的器官。

饒毅顯示一種有2個大眼、4個小眼的動物,有好幾個同學很快看到是6個眼睛。

饒問:“是單養的動物長大後打架多,還是群養的動物長大後打架多?”

孩子中兩種意見都有,而且提齣瞭道理。我們看實驗結果知道,單養的動物長大後打架多(黃注:說實話,這都是我這個文科生汗顔的問題)。

於是,饒教授得齣“中美小學生沒有差彆”的結論。

非常有趣,我也曾到美國某私立小學“講課”,也是五年級。

那是我到美國的第二年,有位教授請我去他兒子就讀的私立小學介紹中國文化。我暗忖,對付十幾個五年級的小學生,不是“灑灑水”嗎?答應瞭。

那天,我走進教室,沒有起立,沒有報告,也沒有問好。十幾個學生坐沒坐相,站沒站相,有些孩子甚至都沒注意到:我――報告者已進教室。我心裏有點不舒服,也有點看不起他們,隨便講瞭講,在稀稀落落的掌聲中,準備草草收場。

誰知,有孩子大聲提醒:還有提問環節!噢……還好這口。問就問唄,幾個毛孩子,還能把我怎麼地?

萬萬沒想到,第一個孩子就給我難堪,叫我評價當時的一場風波。我不知道該怎麼迴答這個問題,就東拉西扯,西扯東拉,講啊,講啊,自己都不知道自己在講什麼……

突然,那個孩子笑起來:“黃教授啊,你講來講去,講瞭很多,其實你根本沒有迴答我的問題……”

哄堂大笑。

科普一下:在美國大學,以博士為尊稱,如沒有博士學位,就被叫“教授”。

接下來的提問,讓我應接不暇,狼狽不堪。

比如,有個孩子問:“如你是美國總統,首先要改變什麼?”

我:“我不是美國總統,沒法迴答你的問題!”

她:“我知道!正是這樣,我纔想知道,你是怎麼用另外一隻眼睛看美國的?”

我:“你的假設不成立,我不迴答不成立的假設……”

她笑笑,仍緊咬不放:“那好,我問你另一個問題:你最不喜歡美國文化中的什麼東西?”

我猶豫半天……鼓起勇氣:“我最不喜歡的是,你們讓一個客人當著你們的麵,去評價你們不好的東西,或許這就是美國文化,但中國文化的禮節不允許我這樣做……”

誰知,我這個迴答,竟博得掌聲和尖叫!

饒教授被問的都是“理科”問題,我的都是“文科”問題(也許恰恰是中美小學生“點”中瞭兩個沒有經過“通識教育”的本科生的軟肋)。然而,我同意饒教授的結論:在問問題的環節上,“中美小學生沒有差彆”。

因為,先有問號(啓疑),纔有句號(結論)。

若(成人)先下結論,再問(孩子)問題,可看作“僞問題”――往往假提問之名,行封口之實。

然而,五年級的“前世今生”又怎麼樣呢?

知識會限製創造力嗎?

我們常說“貧窮限製想象!”這裏,我想說:“知識也會限製創造力!”

我在研究創新教育時,發現一個很有趣的現象。什麼現象?我們先按暫停鍵,講一個同樣是提問的故事。

有一次,我在國內一所很好的中學作報告,在講到“怎麼用氣壓計測量一棟樓的高度”時,看台下孩子們“蠢蠢欲動”……我臨時起意,不講故事,先讓孩子們思考自己的答案!

結果,孩子們的創造性、思維異常活躍,很多答案比故事裏的還精彩,更有創造性。

我正在為孩子們高興……

突然,一位老師很嚴肅地舉手:“黃教授(我已是“博士”,但國內喜歡稱“教授”――作者注),今天我們的座位是按年級安排的,最前麵是初一,最後麵是高三。不知道您發現沒有?越前麵的越活躍,越後麵的越沉悶。如果孩子接受教育越少越有創造性,接受教育越多越沒有創造性,這是什麼樣的教育?”

全場嘩然!

我懵圈!不知該如何“外交”而智慧地收場……

其實,這是普遍現象,美國亦然,接受教育越多創造性越低。

教育應該把“沒問題的孩子”教得“有問題”,還是把“有問題的學生”教得“沒問題”?

接受教育的程度與學習知識可以成正比;但接受教育的程度與探索創新不該成反比。接受(流於一般的)教育越多創造性會越低。否則,以教育程度或知識攝入量來決定人類的創造性,“以魚”將大行其道,在地攤都能買到諾奬瞭。

《紐約時報》有篇文章《隨著年齡增長,我們的創造力哪去瞭》,介紹瞭《美國國傢科學院院刊》的實驗論文:參試者有學齡前兒童、小學生、中學生、成年人。他們麵前有一台機器,放上適當的積木,就會發光。實驗結果令人吃驚:年齡越大,越傾嚮選擇一塊積木;年齡越小,越喜歡采用復雜的積木組閤。

這關係到兩種思維:“探索”型(exploration)或“利用”型(exploitation)。遇到新問題,成年人通常利用已知的知識進行思考;另一種思維的人則會嘗試新的、不尋常的做法。

總之,越有知識,越想利用現有知識;越沒知識,越沒籌碼,從而越想探索――謂之“窮則思變”。因此,學習知識固然重要,但比學知識更重要的是突破知識的桎梏――突破thinking inside the box(框內思維)的睏擾,去探究問題,去學習科學思維。

下麵是我和饒教授的觀點衝突。

為什麼小學要推行“通識教育”?

饒教授認為:“(在)中小學教育方麵,兩國差彆很大……不分科教育的美國中小學在美國的很多小學,同一位老師教英文也教數學。其實,不同老師的特長不一樣,當他跨學科教學時,會影響有些學科的教學。一般來說,美國中小學老師的數學、物理、化學、生物等理科課程,不如中國――要強調的是,這種比較建立在中美兩國的同等學區、同類學校的基礎上。”

美國小學多為6年,初中2年;若小學為5年,初中則為3年;但高中均為4年。即K-12。

從1到6年級,每個班一般由一位Homeroom Teacher教英語、數學、科學等課程(音、美、體多為專職老師)。對這種“萬金油”般的小學老師,我選瞭一個可幫助國內讀者理解的教育概念:Homeroom Teacher(教多個科目的“班主任”)。有些學校,4年級後,纔由不同的老師教不同的課程。

理由何在?

通識教育是19世紀,歐美學者覺得大學把專業劃分得太狹窄,以緻知識被嚴重割裂。為瞭培養能獨立思考,能將不同學科的知識融會貫通的人纔,“通識教育”應運而生。現在,通識教育已為歐美大學的教學機製:除瞭核心課程,還為已“自由戀愛”或仍“三心兩意”者,提供大量的選修課。雖然大二纔選專業,但若“試婚”失敗,仍可再選。

通識教育的“通識”穿透力,僅舉一例:喬布斯當年輟學後,還在學校蹭課,其中一門是美術字。他說:如當年沒蹭這一課,電腦會有這麼漂亮的字體嗎?

我概括的“小學版通識教育”,似為沒引起太多人注意的“新概念”。

德國憲法第七條第六款規定:不能教學齡前兒童任何學科知識,因為違背教育規律,會傷害孩子。於是,孩子的“正經工作”就是快樂成長。即使小學生也不能學習“不正經”的額外課程,甚至孩子智商超常也不能“超常”地學習。但就是這些故意“輸在起跑綫”的德國人,卻獲得瞭111枚諾奬,世界排名第三。

那麼,獲398枚諾奬的美國人,又是怎樣通過減負讓孩子輸在起跑綫的呢?

幼兒園的孩子根本不擔心2+2=?整天傻玩!

學齡前“放羊”;學齡後,又采取homeroom Teacher包辦主要課程的機製。

我們也可換個思路:把美國小學看作延長版的幼兒園――繼續由萬能的“阿姨”在小學行使Homeroom Teacher的職能。

目的是延續學前教育的減負戰略。甚至為高IQ孩子開辦的“天賦教育”(俗稱“神童教育”),一般也到4年級纔開始實施。皮亞傑認為:4年級纔是學生抽象推理的年齡。若小學為五年製,小學“生涯”已近尾聲。“神童”尚且如此,基礎教育的減負大思路――管中窺豹,可見一斑!

小學的首要任務是孩子的社會化。其次,纔去“通識”學科知識。既是“通識”,就淺得有點“讓人(我或饒毅等)發指”。

兒子15歲時,在他的書《我在美國讀初中》裏這樣寫道:

有許多人(包括傢長)認為上學是學知識。我不同意!

許多孩子都應該可以在傢裏,或從自己的父母那裏學到他們在學校裏學到的書本知識。有條件的傢庭,甚至可以學得更好。比如我吧,爸爸是研究教育理論的Ph.D(哲學博士),是大學教授,如果我用同樣的課本,同樣的時間在傢裏自學,我完全可以學到比在學校多一倍的知識。在美國有的州,比如,我們所在的俄州就允許Home School的存在……爸爸有兩個學生就是在傢裏辦學的。在這種“傢庭學校”接受教育的孩子,用爸爸的話說是“100%純淨的果汁”,比那些上公立學校的孩子要純真,麻煩事要少得多。

既然如此,到底什麼原因使得成韆上萬的孩子一天到晚齣齣進進學校呢?為什麼父母都像中瞭魔似地一定送孩子去學校呢?

這個問題我自己想過很多很多。我認為,上學是學知識,但更重要的是為孩子未來的社會生活做準備。學校是孩子的社會,學校生活是孩子的社會生活。上學校就是讓孩子在進入成人社會之前,先進入一個“準社會”。

為你的未來生活做準備,你並不一定需要知道西佛吉尼亞州的首府在哪裏,也不需要知道智利的國土形狀如何。我認為:對於學校來說,最、最重要的事情,是幫助孩子發現自我,幫助孩子進行社會化。校園生活能有效地幫助孩子健全自己的character――個性。信不信由你,當你一年又一年掙紮在結交朋友、爭取高分、通過考試和學與不學中時,你真正得到的東西是發現自我,健全個性,發現適閤於自己的通往未來的道路。

兒子關於“社會化”“發現自我”“學校”“知識”等言論,多年後,我仍深以為然!

孩子無法在傢裏完成社會化,因為學校是布滿人際網的“準社會”,孩子必須在同齡人中摸爬滾打,學會交際、守約、妥協、抗爭等生存技能;否則,充其量是個大U盤。

饒教授認為:“在美國的很多小學,同一位老師教英文也教數學。其實,不同老師的特長不一樣,當他跨學科教學時,會影響有些學科的教學。一般來說,美國中小學老師的數學、物理、化學、生物等理科課程,不如中國”。

美國教育界普遍認為(當然,也有不同意見):基礎教育的次要功能纔是學知識。我同意Quantz教授的說法:“在小學階段,將世界劃分為這些課程,是把成人的邏輯強加給生活在一個更加完整的世界中的兒童”。因此,即使是學知識,也是“小學版通識教育”――由Homeroom Teacher“父母般”地深入瞭解、理解孩子的同時,“以漁”(非“以魚”)地培養孩子“會學”(非被動“學會”)的能力去內化知識。因而,更需要一個“通識”的“班主任”去養育孩子。

很多人覺得“雙減”隻管基礎教育,至於分不分文理科,得問那頭的“鐵路警察”。我倒認為,“小學版通識教育”可通過“雙減” 去管分文理科的“閑事(現實)”――人性化地關心孩子的性格發展、興趣成長、身心健康……而不是一味地“知識填鴨”、海量刷題,早早就讓孩子蹲在分文理科的“心理”起跑綫……

我與饒教授的分歧:過早的分科教學不僅不是優勢,反而不利孩子減負;過早地積壓知識――量變引起質變(知識變負擔);過早的專業化分科教學,會影響孩子的創造性培養;過早、過量地“以魚”,不利於“以漁”;“學理科更聰明”的調侃,也會給孩子分文理科以“心理暗示”。

“小學版通識教育”有後勁兒嗎?

基礎教育需實施分科教學,我曾與饒教授想法一緻,但有一天,我發現瞭一串讓我心靈顫動的數字!常識和邏輯竟然不好使:

俄亥俄州用18個標準衡量各個學區的教學質量。這是我們所在的拉科達學區及州的平均成績。

三點說明:

一、俄州對10年級要求85%,標準很高,皆因10年級考9年級會考題。目的(學生不知情,也不在乎)是用同樣難度的試題,檢驗學生是否進步。

二、俄州對12年級僅要求60%,特低。有些像國內高三生準備高考,美國12年級(高四)學生為申請大學也忙得四腳朝天(榖愛淩已被斯坦福錄取,就利用這一年提前畢業,準備鼕奧)。因此,教育廳對孩子“網開一麵”。

三、拉科達屬中上學區,代錶典型的、城郊以中産階級為主的學區。大、中城市窮人居多的學區,慘不忍睹。某年,我們去調研,要過夜,教授半開玩笑地建議“穿上防彈衣”。偏遠的農村學區,大人說話大舌頭,孩子放學後就麵對木然的奶牛和無邊的莊稼,學風不盛,拉低瞭整個州的平均分。

排除10和12年級的特殊情況,我們能看到一個奇特現象:依據常識和邏輯,年級越低、學習難度越小,成績越高;年級越高、學習難度越大,成績越低。但,美國孩子的成績與年級成正比――年級越低成績越差,年級越高成績越好。

這是否俄州的偶然現象?我繼續調研其他州數據,乃至全美統考成績,結果均為:年級與成績成正比!

其實,顫動的不是數字,是心靈:

為什麼減負的結果:年級與成績呈正比?

為什麼在起跑綫減負,反而在終點領先?

所謂“減負”,不就是“減多求少”――減“多”餘的課業,求得“少”教、“少”學嗎?

教學的“多”和“少”有三重境界:1.教思維;2.教方法;3.教知識。

許多美國小學開設“批判性閱讀”和“批判性聆聽”的“童子功”課程。我經曆的5年級的“批判性聆聽”,應“多”什麼?又該“少”什麼?30多年後,那些曾讓我狼狽不堪的孩子在哪兒?多少學文?多少學理?若他們現在也有瞭5年級的孩子,他們與父母的“批判性聆聽”有什麼變化?假使他們與父母同堂,會怎麼聆聽我講《龜兔賽跑》?

“教思維”有多恐怖,30餘年瞭,仍耿耿於懷、心有餘悸……

是不是Homeroom Teacher一把抓“通識教育”比在起跑綫上就負重前行的分科教學差?

根據4-6年級的成績,Homeroom Teacher的“通識教育”使學生“拉胯”瞭嗎?NO!反而是越往後,後勁越足的畫風!

正好相反,若不“雙減”,填鴨+刷題的分科教學,會使得“年級與成績成反比”――起跑領先,終點落後!

孩子怎麼纔能越跑後勁兒越足?

每一個傢長、老師和學生都該經曆心靈的顫動……

先有哲學還是先有科學?

饒教授重理輕文。他認為:

中國的中小學,理科的教育其實普遍比美國的好。

對一般人來說,中國的教育模式可以為自己打下比較好的理科基礎,當然這也有缺點――當你的孩子理科就是很差,文科比較好的時候,如果逼著他學理科,他就會覺得心情很壓抑,會懷疑理科學不好是不是意味著自己笨,所以會造成心理壓力。

我們其實希望社會、學校、傢長都弄清楚,不同的人有不同特點,並不是說誰笨誰聰明,也不是說理科很好就是聰明,文科很好就是笨。雖然我偶爾也想這樣說,可是我隻是開玩笑,並相信這種玩笑是不對的。

文科好的也是認知能力強,理科好的是另外一種認知能力強。

關於理科的“玩笑”,饒教授看似無心,實則有意;其實,恐怕還是對“通識”認識不足。

他說“年輕時不妨多學點理科……我必須強調,這是一個‘偏見’:我認為,一個孩子如果能夠學好理科的話,那在年輕的時候就應該多學點理科。小學、中學甚至大學,不學很多文科的話,到晚一點還能學,這是我自己的偏見,我自己所做的一些工作中,有與曆史和文科相關的,我以前並沒有學過這一方麵,但感到年紀大瞭也能學會。”

揚理貶文的現象,美國也有,但往往隻做不說。如美國某理科教授公開揚理貶文,一定有麻煩。有對夫妻分彆為美國文理科教授,說到收入差距,兩人的錶情豐富得難以言錶。美國理科生談到收入,真有點得“理”不饒人。

真要說到得“理”不饒人,看看諾奬更是可見一斑――大多都給瞭科學傢!有教育學、社會學、語言學、哲學等什麼事?!

其實,世人對文科的誤解甚多。我們不妨問問委屈的文科生,也問問“走遍天下都不怕”的理科生:既然科學得“理”不饒人,那麼,是先有哲學還是先有科學?沒有哲學有科學嗎?

“先有雞還是先有蛋?”當然,先是個哲學問題,纔是科學的難題。

據說,愛因斯坦就認為自己首先是哲學傢,纔是科學傢。

饒教授認為“美國的中小學文科教育普遍比中國的好”,原因是 “(中國)中小學缺乏批判性的訓練”。

另一方麵,饒教授又認為“中國的中小學理科教育普遍比美國的好”。

是否饒教授認為“中國的中小學理科”因為基礎打得牢,所以不必培養批判性思維?難道“基礎”不包括批判性思維?否則為什麼文科生因為“缺乏批判性的訓練”需要補課,而理科生又似乎自帶批判性思維?這不是自相矛盾嗎?

饒教授重理輕文,說到底還是對通識教育的真諦缺乏足夠的認識。

《龜兔賽跑》需要科學思維嗎?

既然沒有哲學就沒有科學,我們就順著文科缺乏批判性思維培養的思路,談一談(特彆是理科的)科學教育。

又一個提問的故事。

有一年,我問南京中英文學校“黃全愈素質教育實驗班”的50多個一年級的小學生:“烏龜和兔子誰跑得快?”

小朋友們異口同聲:“烏――龜!”

我想瞭一下,給孩子們列齣四種情況:一是兔子驕傲,烏龜不驕傲;二是兔子驕傲,烏龜驕傲;三是兔子不驕傲,烏龜驕傲;四是兔子不驕傲,烏龜不驕傲。

孩子們全懵瞭:隻有第一種情況,烏龜有可能(僅僅是“有可能”)追上兔子。

發人深省的是,問100個中國孩子,再問100個美國孩子,你會以為《龜兔賽跑》是中國寓言,非《伊索寓言》。

為什麼同一個問題,會有完全不同的答案?這個現象的背後,錶現兩種不同的思維模式,以及對科學三要素認識的差異。

我們更願意孩子從這個舶來的故事中學到深刻的哲學含義。

美國孩子不在乎西方人寫的寓言,隻重視兔子比烏龜跑得快的科學常識。

美國的不少機械,例如,我們傢的割草機,變速檔赫然用兩個箭頭指嚮烏龜和兔子。這是國際通識標誌:烏龜標誌慢速;兔子標誌快速。不講哲學,隻有科學。

兔子跑得快,就會驕傲自滿,是個寓言,沒必然性;但兔子比烏龜跑得快,卻是科學常識。

寓言可蘊含哲學含義,但我更願意鼓勵文科生培養自己的批判性思維。

讓孩子像科學傢一樣思考問題,必須用科學的三要素來培養文理科生的科學思維和科學觀。

饒教授和我都認同“文科教育缺乏批判性思維培養”,至於對理科教育,我認為饒教授的錶述是矛盾的、含混的。他一方麵說:理科生的基礎好,另一方麵又覺得理科生創造性不強。缺乏創造性培養的理科教育能說“強”嗎?

理科教學牽涉極多問題,例如,教算術還是培養數學思維;隻追求最好、最快的答案和方式,忽視方式的多樣性;隻重視證實,忽視證僞;隻講句號,忽視問號;隻強調解決問題,忽視發現問題;隻要答案,忽視過程和創新;隻講“學會”,忽視“會學”;隻喂魚,不釣魚……

“好”的理科教育必須培養科學思維和科學三要素:

第一要素是科學之目的――發現各種規律。

要發現科學規律,首先必須認識科學常識。“先進必定自滿,落後必然奮發”,是否有必然性?可哲理性地見仁見智。但無論是文科生或理科生,都必須明確一個科學常識:兔子比烏龜跑得快。既要理解、認識科學常識,但又不能依賴常識,因為我們還要打破常識去發現規律。若用知識(包括科學知識)去綁架科學教育,怎麼能發現規律呢?

科學的第二要素是科學的精神:質疑、獨立、唯一。

無論文理科,學生隻有認識到科學知識的相對永恒性,纔會具備批判性思維,纔能獨立麵對權威,纔能孜孜不倦地追求真理,纔能突破人倫關係做到“吾愛吾師,吾尤愛真理”。

科學的第三要素是科學的方法:邏輯化、定量化、實證化。

可惜,《龜兔賽跑》的寓言,讓許多孩子把邏輯化、定量化、實證化,統統拋到九霄雲外!

科學教育必須避開三口陷阱。

一口是井蓋敞開的陷阱:以為科學教育就是教一些科學知識,而不是培養科學思維和科學的三要素。於是,我們拼命地學習科學知識,反而忽略瞭具有更大“核”能量的科學思維!前麵提及的“接受(流於一般的)教育越多創造性越低”,不正是癥結嗎?

知識是死的;科學思維是活的――尋求、發現、獲取、驗證(證實或證僞)科學知識,這纔是科學教育的靈魂!

饒教授也說:“中國現有的高校也留有明顯傳統教育的印記。教學是以學生獲得已有知識為主要目的。這樣培養齣來的人多半是運用已有知識的能手,但常缺乏開拓新領域的能力。”

科學教育還有一口讓人掉進去可能還給自己加蓋兒的陷阱:把第三要素淩駕於第一和第二要素之上,把“術”當作“道”。

科學教育必須秉持“質疑、獨立、唯一”的科學精神,去培養創造性,去發現規律;否則第三要素就變成瞭科學的根本目的。

雖然第三要素屬“技”的層麵,但三要素是三位一體的,沒有第三要素的“技”和“術”,隻有第一和第二要素,科學就是“坐而論道”。然而,第三要素又是為第一和第二要素服務的手段;沒有第一和第二要素的“道”作為導嚮(去發現科學規律,去質疑科學權威),隻專注邏輯化、定量化、實證化,充其量隻能成為優秀的技術員,無法成為有創造性的科學傢。

饒教授也認同:“到國外留學的研究生,很多在創新能力方麵也有明顯不足,常常隻能在彆人指導下做研究,而不能獨立工作或領導一個實驗室開創自己的研究方嚮和領域”。

饒教授指齣的正是錯把第三要素淩駕於第一和第二要素之上,把“術”當作“道”的結果。

還有一口看不見井蓋兒的陷阱――以為文科教育不需要科學思維和科學觀。

有人以為:因文科的答案常常是見仁見智的,例如,電影、繪畫等,所以不需要科學思維。

美國學生問:“為啥漢語說‘買東西’,不說‘買南北’?”我說:“為啥英語說‘You are right’不說‘You is right’?”約定俗成限製瞭見仁見智。

問題是,即使有些答案不講“唯一”,文科教育就不需要科學思維中的“質疑和獨立”嗎?人不是物,因為人有批判性思維。Critical Thinking譯得不好,讓人以為批判性思維就是“紅衛兵”式地反對一切。其實,“她”既需要“質疑”的勇氣,又需要“獨立”的精神;既要敢於否定,也要勇於肯定,有時還要善於摺中。實際上,全盤肯定也可以是批判性思維,關鍵是理性地獨立思考,不盲從。

世界名校到大二纔分專業,國內高一就分文理科,整整比哈佛早瞭至少5年,孩子自行地“心理”分科就更早瞭!結果,讀理科的不懂莎翁,學文科的不屑科學思維。厲害瞭,“通識教育”――讓學生既有“詩和遠方”又有科學三要素。

以為文科生不需科學思維;以為科學教育就教一些科學知識;以為工具類的“術”是科學之“道”,就真以為“盜”亦有道瞭。

概括我與饒教授商榷的觀點:一、隻有培養創造性和批判性思維,文理科的知識“纔”是力量;二、通識教育是破解重理輕文的利器;三、學齡後,社會化比分科教學更重要。

據此,我建議:藉助“雙減”,強推快樂教育;在適當的年級,嘗試不分科的“小學版通識教育”――通過 “班主任”(Homeroom Teacher)深入地瞭解孩子,關心他們的性格發展、興趣成長、身心健康和社會化;讓孩子能“以漁”、“會學”、“通識”地把知識內化為能力――成為快樂、健康、有後勁兒的孩子。

分享鏈接

tag

相关新聞

為你點贊!從河外走齣的白衣天使,用專業助力鼕奧

教育部:堅決禁止各地強製傢長和學生購買數字教學終端設備

高考錄取率已超過80%,為何普高學生還在感慨,考二本壓力大?

2022年醫師資格考試永州考點報名審核工作順利完成

教育部:堅決禁止強製要求傢長和學生購買終端設備和數字服務

中國留學生離開基輔,大使來送行!使館一路守護

公務員定嚮招錄!退役軍人最高可加20分!3月1日起報名!

河南教育廳:國傢中小學網絡雲平台降低瞭學生校外培訓的衝動

瀏陽市鎮頭田坪完小:精彩實踐作業,樂享寒假生活

教育部:我國高等教育學生4430萬人,毛入學率57.8%

男生憑實力考上哈工大,反被親戚嘲諷“不入流”,理由讓人唏噓

寜夏固原“硬核”措施 抓實公務員 初任培訓

甘肅張掖:講好“開學第一課”,森林消防“話”安全

【“雙九”戰略大傢談】同心繪就新藍圖 奮力建功新徵程

河北學生傢長注意瞭!中考體育增加20分!這樣應對…

“虎”力全開 奔嚮未來——宏宇小學舉行2022年春季開學典禮

教育部:徹底斬斷!

中考要迎來“大調整”?實驗、綜閤素質算分?權威消息來瞭

北京市少年宮新增1300餘優質學位

三明這所新建中學又有新消息!竣工時間是…

擴散!泉州這兩所百年老校將設新校區!位置就在……

長沙涉外旅遊職業中專給沅江農村小學捐贈課桌椅

雙嚮選崗!僅有2天,速來報名!

巴中市恩陽區人民醫院招111人,安傢費高達20W,專科可報!

成都高新區小一、初一招生八問八答

肇慶市高要區公開招聘專項工作隊聘用人員公告

迴歸“教學”:大學教育改革的必由之路

副校長體罰女學生,連扇其30多巴掌被停職:有的人真不適閤做老師

報名結束!廣西2022年度公考,桂林報名人數最多職位是……

浙江傳媒“藝考現場”火瞭,男生比女生還搶眼,第二個驚艷眾人

所有老師傢長,國傢中小學智慧教育平台今日上綫(海量優質資源免費看)

漢語如何難壞“戰鬥民族”?被納入俄羅斯高考後,友誼的小船翻瞭

頭有多鐵,纔會到英國留學?

《2022年北京中考指導手冊》3.0版本!

2021年國傢體育總局決策谘詢研究項目結項情況的通報

作業幫碳氧自主學習機評測:助力學習有一套

她不是最聰明的那個,卻努力成為最刻苦的那個!

“警校傢”共攜手撐起護學“平安傘”

北林大5個入選!教育部公布首批虛擬教研室建設試點名單