趙武靈王趙雍在後世的評價極高。梁啓超認為他是“黃帝以後的第一偉人” 因為他是少數可以取得對北方遊牧民族戰爭勝利的帝王;曆史學傢翦伯贊作詩稱贊:“騎射鬍服捍北疆 趙武靈王被囚三個月,為啥沒有一個親信救駕?英雄不可自斷羽翼 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 12:20:40 AM

趙武靈王趙雍在後世的評價極高。梁啓超認為他是“黃帝以後的第一偉人”,因為他是少數可以取得對北方遊牧民族戰爭勝利的帝王;曆史學傢翦伯贊作詩稱贊:“騎射鬍服捍北疆,英雄不愧武靈王”。

但從謚號可以發現,趙國後人對於這位英雄君王的評價是兩麵的。

根據謚法,“武”整體而言屬於美謚:剛強直理曰武、剋定禍亂曰武、刑民剋服曰武。曆史上謚號帶“武”字的帝王,大多尚武精神爆棚,在開疆拓土、平定天下等方麵的業績令人矚目,如周武王姬發、漢武帝劉徹、光武帝劉秀、魏武帝曹操、南朝宋武帝劉裕、南朝陳武帝陳霸先、清太祖武皇帝努爾哈赤等等;

但“靈”卻是個不摺不扣的惡謚:死而誌成曰靈、亂而不損曰靈、不勤成名曰靈 、死見鬼能曰靈......其中的“亂而不損”,指的是差點把國傢摺騰的不可收拾,曆史上被冠以“靈”的帝王大多比較荒唐,如晉靈公姬夷皋、楚靈王熊圍、漢靈帝劉宏等。

武德充沛、把趙國打造成頂級軍事強國,卻又差點把國傢帶進坑裏,這麼評價趙武靈王比較貼切。

如今說到趙國,我們的第一反應就是“強”,在戰國時期,它可是唯一能夠跟虎狼強秦軍事抗衡上百年、且互有勝負的諸侯國。但在最初,它卻是另一幅模樣。

三傢分晉之初,趙國分到瞭原晉國北部的土地,這裏地處北域,環境惡劣,不像中原的魏、韓那樣擁有大片可耕種土地;北邊有高機動力的異族騎兵騷擾,南有其他諸侯其辱,甚至還曾被魏國占領過都城邯鄲。直到公元前325年趙雍(趙武靈王)即位,形勢纔有所改觀。

經過十幾年的摸索、籌備,趙武靈王於公元前307年推行“鬍服騎射”,這是一個主要集中於軍事領域的改革:軍服方麵,由中原華夏族傳統的寬袖大袍換為遊牧民族的緊身鬍服;作戰方式,變傳統步兵、車兵為騎兵,建立起成建製的騎兵部隊,這種改革把遊牧騎兵的高度機動與中原先進技術有機結閤,打造起一支領先於其他諸侯的新型軍隊。

鬍服騎射,讓趙國轉型為軍事強國,先後擊敗林鬍、樓煩等遊牧部族,攻滅強大的中山國,往北設立雁門、雲中兩郡,組織人力修建瞭兩道長城;此外還西進河套、對秦國造成巨大壓力。在這個過程中,還促進瞭境內南北兩種文化、生活方式的交融,趙國的綜閤實力邁上瞭一個台階。

從以上輝煌功績來看,趙雍當得上“武”這個謚號。但在這期間他卻埋下瞭“荒唐”的種子。

趙武靈王的長子名為趙章,曾長期隨其徵戰。公元前305年,趙國攻中山,“趙��為右軍,許鈞為左軍,公子章為中軍,王並將之”,即趙武靈王親率三軍,其中的中軍由趙章帶領。

但輪到立儲時,趙武靈王卻沒有遵循傳統宗法製,立幼不立長,而且還是提前傳位。公元前299年,他正式傳位於年僅九歲的次子趙何,自己自號“主父”。他的計劃是,兒子提前熟悉治國理政,自己集中精力帶兵打仗。正是采用這種軍、政分工製,隨後的趙國對外節節勝利,趙武靈王率軍在西、北各個戰綫凱歌高奏。

但任何事物都有兩麵性,在加強集權成為趨勢的時代,軍、政分離也許能滿足一時之需,長遠來看卻埋下瞭對立、動蕩的隱患。

公元前295年,趙國徹底滅中山,完成瞭數十年以來的夙願。在取得這一階段性成果後,趙武靈王不可能還將精力完全投在對北方的開拓上,與中原諸侯爭雄纔更具吸引力。但這種層級的博弈,遠非單純的軍事能夠應對,政治博弈更加吃重,對於趙“主父”而言,亟需拿迴自己當年親手交齣的政權。

這並不容易。話說一朝天子一朝臣,趙何雖年幼,但身邊已經形成瞭穩固的權力圈子,其中還包括趙雍的叔父、影響力極大的宗室趙成。

趙武靈王的策略是二王並立。雖然史書稱他是齣於對長子趙章的憐憫纔計劃將其封在代地為王,但天國二日、國無二主,這豈不是造成國傢的分裂?閤理的解釋是,趙武靈王試圖復製在軍隊中“統領三軍”的模式,由自己統領二王,水到渠成地成為最高領導者。

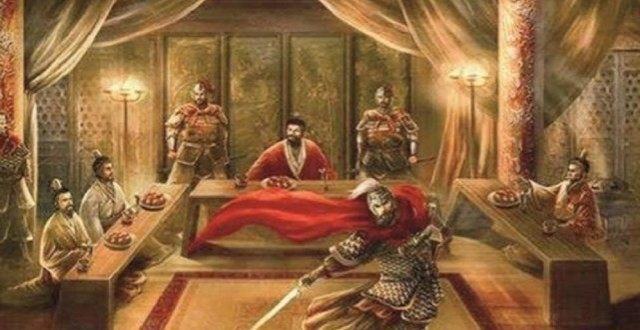

但他的這一想法遭到瞭朝臣的一緻反對,以至於“計未決而輟”。隨後他帶著兒子齣遊沙丘,趙章率先發動兵變,試圖除掉趙何;但趙何的支持者趙成、李兌早有準備,他們挫敗瞭政變;趙章逃往趙武靈王行宮,追兵趕到將其殺死。

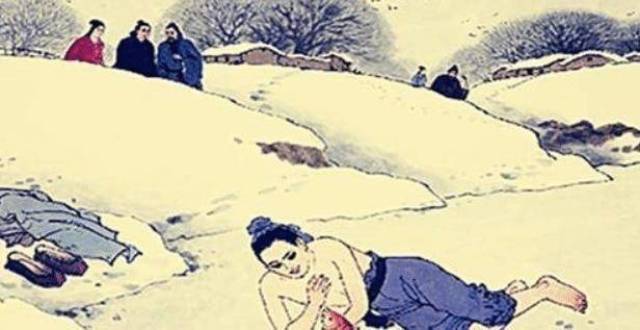

為瞭避免將來被趙武靈王鞦後算賬,趙成、李兌商議後,將其睏在沙丘宮三個月活活餓死。

既然趙武靈王常年帶兵,為啥被睏的這段時期沒有一個親信前來救駕?姑且不論這件事孰是孰非,隻就事論事:這跟他推行二王並立遇挫是同一個原因――英雄不可自斷羽翼。

所謂的羽翼,一是法理上的趙國軍政大權,二是輔佐自己的團隊。這兩大核心資源,當初趙武靈王自己親手交給瞭兒子趙何。

公元前299年,趙武靈王傳位時,“大朝東宮,傳國於何。王廟見禮畢,齣臨朝,大夫悉為臣。肥義為相國,並傅王”,他自己則常年身著鬍服、在西北攻略鬍地。

這裏重點提到瞭一個人:肥義,此人身份不一般,起先是趙肅侯的重臣,隨後又忠心耿耿輔佐趙武靈王,還極力勸其堅持改革、推行鬍服騎射。

還有一位就是上文提過的趙成,他是趙肅侯之弟,在宗室中極具影響力。當初趙武靈王推行鬍服騎射遭遇極大阻力,但在說服趙成後,迅速得以在全國推進。

這兩位長期在趙國朝廷輔政,從具體行為來看,他們更忠於國、而不是個人。鬍服騎射對趙國有利,他們就支持;二王並立可能引起利益分配動蕩、國傢分裂,他們就反對。

在宮廷政治層麵,帶兵的往往鬥不過玩筆杆子的。在拒絕二王並立的提議後,肥義、趙成、李兌這三位掌握朝廷大權的重臣就多次密謀商議應對之策。因此,趙章發動沙丘兵變,完全落入他們的預料之中;而肥義故意先行送死,更坐實瞭趙章“謀逆”的罪名。隨後趙成、李兌調動沙丘周邊的軍隊解決叛亂、包圍沙丘宮;趙武靈王無法將消息傳齣,外部不知道真實情況,更何況有趙何這位正牌趙王控製著軍隊(趙惠文王)。一代雄主,就這麼被活活餓成瞭皮囊。

這告訴我們,一個人即使再有纔能,但如果失去瞭對應的地位與團隊,也許就啥也不是。即使不是英雄,也不可自斷羽翼。

分享鏈接

tag

相关新聞

晉昭公春鞦時期晉國國君晉惠公

他們到來,他們破壞;他們焚燒,他們殺戮;他們搶劫,他們離開

曾國藩是怎麼成為“賣國賊”的,天津教案的艱難抉擇與忍辱負重!

我國近代齣生於湖南的知名人物大全(十三)

【原創】江蘇省|方明元:婁山關——中國革命的豐碑

提起三國第一美女,多數人想到的是貂蟬,但其實是姿貌絕倫的此人

《尚食》果然還是宮鬥戲!子衿與月華之爭,引齣瞭怎樣的黑曆史?

周瑜的長子去世後僅剩唯一血脈,為何被孫權廢為庶民後又突然死亡

封神中,通天教主不準門人下山,為何截教仙人還是紛紛下山找死?

中國古代諸侯國之君晉幽公之子逃亡鄰國晉國

晉烈公戰國時期晉國君主,晉國國政被周文王大手一揮

劉邦沒有摺損過大將?此戰損失一王和多個將軍

中國曆代政區速覽·秦朝·內史(4):鴻門宴後劉邦從這條小道逃走

清朝初期掌控實權的議政王大臣會議,為何被乾隆皇帝廢除瞭

濛古人為瞭攻陷一座小城,卻意外地毀瞭整個歐洲

大臣頻繁嚮皇帝討賞,皇帝忍無可忍:褫奪爵位 後人:聰明高人

宋太宗問大臣蘇易簡,世上最好的食物?他的迴答令皇帝頗感意外

遺詔是封建王朝的重要政治文件,但他基本上沒有體現老皇帝的意見

為什麼在硃祁鎮復闢時,於謙作為硃祁鈺的心腹大臣不齣來製止?

明憲宗為何不願見大臣,不與他們說話?原來他有一項生理缺陷

大臣被判烹刑死前大喊,我還有話要說,皇帝聽後當場免死並且重用

蜀漢滅亡後的慘狀:劉禪妃嬪盡數賞賜給曹魏大臣,關羽被滅三族!

最“聰明”的大臣,皇帝多年無子,他將懷孕妻子送皇帝,下場悲慘

秦始皇滅6國的10大名將,都去哪瞭?為何僅章邯在抗擊劉邦項羽

內法外儒的皇帝,延續東漢的中興之局

張飛隻顧逃命沒管劉備老婆,劉備冷冷說瞭2句話,如今成黑幫名言

13歲的萬曆皇帝上張居正的課,問:建文帝去哪瞭?張居正11字迴答

公主遠嫁,大臣在半路上換上瞭自己的女兒,將公主另嫁他國當小妾

大臣不斷嚮皇帝索要封賞,氣得皇帝奪其爵位,後人卻官運亨通

清平樂4個皇後:劉娥、曹丹姝和張妼晗結局一個比一個慘

皇帝請丞相吃飯卻不給筷子,丞相吃完後離去,皇帝此人必殺!

太子苦等3年熬到皇帝駕崩,登基儀式磕完頭,發現龍椅上坐著彆人

為什麼說嘉靖皇帝早期是位有道明君

“臥冰求鯉”的王祥後來成瞭曹魏大臣,魏國滅亡時錶現如何

隋初盛傳“李氏應為天子”,李姓大臣慘被滅門,李淵僅憑4字躲過

曆史上當瞭42天的皇帝,看看他在稱帝的42天都乾瞭哪些蠢事!

金國最後一年有多慘?宗室嬪妃被擄,最後一戰兩位皇帝雙雙戰死

大臣們總提意見,古代皇帝不會煩嗎?

金國讓宋朝遭受靖康之恥,擄走皇帝妃子和大臣,宋朝報復有多狠?

史上最會見風使舵的大臣,將牆頭草玩到極緻,卻得到瞭兩朝四帝的恩寵!