“ 異人與異書 造物不輕付 ”1狡兔死 秦時明月下的最猛謀士:兩人斬首秦始皇,一計覆滅楚霸王 - 趣味新聞網

發表日期 2/26/2022, 9:30:06 AM

“ 異人與異書,造物不輕付 ”

1

狡兔死,走狗烹,飛鳥盡,良弓藏,這是曆史中的常見現象。漢初三傑中,兵仙韓信身死未央宮,蕭何藏拙自汙,依然被下大獄,隻有張良最為瀟灑,一嚮目中無人的曠世雄主劉邦,對他極為尊敬,從來隻稱子房,而不直呼其名,即便是剛毅凶悍的呂後,也對張良感恩戴德,他是怎麼做到的呢?

2

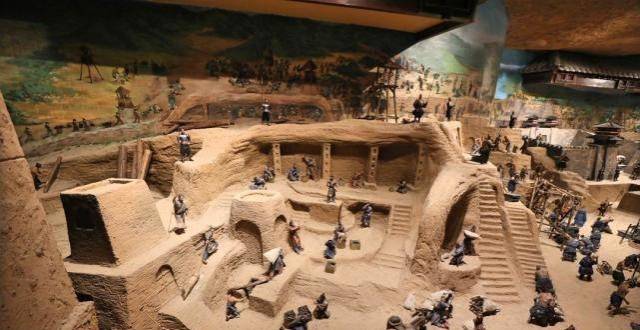

張良齣身於韓國貴族傢庭,他的祖父和父親,做過五任韓國宰相,堪稱一人之下、萬人之上的豪門,作為一個典型的官三代,原本張良應該子承父業,安享榮華富貴。可韓王安八年(前230年),秦滅韓,這一年,張良大約二十歲,傢破國亡,失去一切。血氣方剛的少年,便策劃瞭驚天動地的博浪沙斬首事件,目標韆古一帝----秦始皇。

《史記・留侯世傢》載:“韓破,良傢僮三百人,弟死不葬,悉以傢財求客刺秦王,為韓報仇......東見倉海君,得力士,為鐵錐重百二十斤。”

為瞭報仇,張良放棄瞭貴公子身份,弟死不葬、捨財求刺客,尋找《刺客列傳》、《遊俠列傳》中的人,最終得償所願,找瞭個大力士,張良為他準備瞭重達120斤的大鐵錘。

始皇二十九年(前218年),秦始皇東巡陽武縣,張良就在其必經之地“博浪沙”等候。按君臣車輦規定,天子六駕,即秦始皇所乘車輦必是由六匹馬拉車,其他文臣武將最多不過四匹馬。

不料屢遇刺殺的秦始皇(有史記載的五次,在此之前有荊軻和高漸離兩次),早有防備,所有車輦全部四駕,還時常換乘座駕。難以判斷秦始皇所在的張良,不甘放棄這一絕佳機會,隻得憑感覺挑瞭一輛豪華馬車賭一把。

大力士沒讓張良失望,120斤的大鐵錘,如天外隕石,直接轟中那輛馬車,將它砸得粉身碎骨。

這可能是中國曆史上最宏偉的斬首行動,布衣張良,謀刺一統六國,君臨天下的始皇帝。《刺客列傳》中那幾位,無法相提並論。

隻可惜,秦始皇並不在那輛馬車中,張良的謀刺沒成功,卻也在曆史上留下瞭一個成語-----誤中副車。

秦始皇大怒,天下通緝, 張良改名換姓,亡匿於下邳。

博浪沙一擊,張良準備充分,時機、地點、撤退路綫等都精挑細選,甚至連通關文書之類都準備齊全瞭。

他行刺失敗,卻能活著逃走,並非僥幸。

3

在下邳,張良有瞭一生中最重要的兩次奇遇。

史書記載:居下邳,為任�b。項伯常殺人,從良匿。這一點在《鴻門宴》中得到瞭印證, 張良說起與項伯的私交:“秦時與臣遊,項伯殺人,臣活之。今事有急,故幸來告良。”

在秦始皇大搞通緝時,張良不但逃得性命,居然還順便救瞭殺人犯項伯,是不是有種黑幫高手、秦末007的感覺。

正是和項伯此時的結交,在以後改變瞭天下大勢,但對張良個人來說,更重要的是和黃石公的相遇。

某天,張良到圯水橋散步,迎麵的微風,路邊的花草,都帶給他逃亡生涯中難得的愜意。

這時,橋上一個粗布衣裳的老人,故意脫下一隻鞋子,丟到橋下,然後對張良說:“小子!你下去把我的鞋撿迴來!”張良莫名奇妙,很想把這無理取鬧的老頭暴打一頓。但看他年紀很大瞭,便忍住瞭,下橋把鞋撿瞭迴來(良鄂然,欲毆之,為其老,強忍,下取履)。

老人看瞭他一眼,傲嬌道:“給我穿迴去(履我)!”於是,張良跪在地上,恭恭敬敬地為老人穿好瞭鞋。老人穿上鞋,笑著轉身就走。有些濛的張良,躬身目送老人離開。

那老人走瞭一裏多路,返身迴來:“你小子很不錯,值得我教導教導你(孺子可教矣)。五天後的早上,到橋上見我。”張良雖然疑惑不解,卻也明白這老人不是一般人,於是恭敬應諾。

第五天早上,張良趕到橋上。老人已先到,他生氣地說:“和長者有約,卻遲到,那便五天後,再來見我!”

又過瞭五天,張良在雞鳴之時,就趕到瞭橋上,結果還是比老人晚瞭。

老人扭頭就走:“過五天,你再早點來。”

又過瞭五天,在夜未過半時,張良就摸黑趕到瞭橋上,等瞭一小會兒,老人纔來,喜曰:“當如是。”

老人說著,拿齣一書交給張良:“你要好好鑽研此書,以後可以做帝王之師,十三年後,你如果想見我,就到濟北榖城山下找黃石(讀此則為王者師矣......十三年孺子見我濟北,榖城山下黃石即我矣。)。” 說完,老人就自顧離開瞭。

第二天,張良纔發現那是《太公兵法》,於是他潛心專研瞭此書,後來成瞭漢高祖劉邦的重要謀士,為漢朝立下汗馬功勞,這就是曆史典故――圯橋授書。

乍看,這隻是個故事,但其中值得細品。

“父以足受,笑而去。良殊大驚,隨目之。父去裏所,復還,曰:孺子可教矣。”在這段記載中,張良在“大驚”後,並沒有選擇離開,而是一直看著老人,可見他料到老人會迴頭。而老人走瞭一裏地後又摺返,錶明他知道張良會在原地等待。

從橋上納履開始,黃石公就教瞭第一個法門――“忍”,而當他返迴見到張良,也明白瞭張良已學會瞭“忍”。

張子房有蓋世之纔,起初不做伊尹、太公之謀,而學荊軻、聶政,雖僥幸不死,但黃石公為他感到惋惜,所以故做倨傲鮮腆之態,深深地摺辱他。看到張良能有所忍,可做大事,纔說“孺子可教”。

後人蘇軾在《留侯論》中說:“古之所謂豪傑之士者,必有過人之節。人情有所不能忍者,匹夫見辱,拔劍而起,挺身而鬥,此不足為勇也。天下有大勇者,卒然臨之而不驚,無故加之而不怒。此其所挾持者甚大,而其誌甚遠也。”

至於橋上相約,或是黃石公教給張良的第二個法門----“取先機”。

《孫子兵法・虛實篇》:“先處戰地而待敵者佚,後處戰地而趨戰者勞。故善戰者,緻人而不緻於人。”

《尉繚子・戰權》::韆人而成權,萬人而成武。權先加人者,敵不力交;武先加人者,敵無威接。故兵貴先,勝於此,則勝彼矣。”

《棋經十三篇》中,也有說法:“寜輸數子,勿失一先。”

4

秦二世鬍亥元年(前209年),陳勝、吳廣舉兵反秦,張良也準備興復故國。

秦二世二年六月,項梁、項羽叔侄率軍六萬人,擁立楚懷王之孫熊心為王,聚各路義軍於薛城。在下邳時,張良與項傢便有舊誼,他對項梁提議:“韓王諸公子中的橫陽君成最賢,可立為王,藉以多樹黨羽。”藉項梁之名,張良幾乎以一己之力重復瞭四戰之地、國弱民少的韓國,公子成為韓王,他為司徒(相當於丞相)雖然處處艱難,但這卻是張良一生中最快樂的時光。

也就是在此時,張良第一次遇到瞭來此攻城掠地的劉邦,兩人一見如故。

張良麾下僅有韆餘兵馬,在潁川附近打遊擊,時而攻取城池,時而又被秦軍奪迴,遲遲打不開局麵。

得知劉邦要西入關中,張良就帶兵與劉邦閤流,兩軍閤作攻取瞭韓國十多座城池。劉邦願將城池讓給韓王,作為交換條件,他要求張良隨其左右,韓王成答應瞭。

在張良的輔佐下,劉邦迎來瞭事業上的第一次高峰。

當時楚王熊心發布任務:誰先打進鹹陽城,誰就可以做關中王。

�i關是南陽與關中緊要處,易守難攻,也是拱衛鹹陽的最後一道咽喉要塞,秦有重兵把守。

劉邦想動用所部兩萬餘人強攻,張良勸道:“守關秦軍兵力強大,不可妄動,聽說�i關守將是屠夫之子,這種人最愛的就是金錢,我們可以在四周山上增設旗號,虛張聲勢,作為恐嚇。再派人多帶些珍寶財物去勸降,事情就可能成瞭。”一切果如張良所料,�i關守將不僅答應次日獻關投降,還錶示願隨劉邦進擊鹹陽。

劉邦大喜,張良卻勸他當晚急攻�i關。劉邦不解,張良解釋說關內守軍都是關中子弟,守衛的是父母之鄉,守將個人願降,不代錶手下會答應,不如趁其不備,一舉拿下(正是黃石公教的“取先機”)。劉邦聽從建議,輕鬆攻下�i關,其後一路高歌猛進,敗秦軍於藍田,兵鋒直指鹹陽,迫降秦王子嬰。

之後,被勝利衝昏頭腦的劉邦,陷身奢靡宮中的美女佳肴,不能自拔,對樊噲等人的勸諫充耳不聞。張良站齣來,以“忠言逆耳利於行,良藥苦口利於病”兩句勸諫瞭劉邦,使他與民約法三章:除瞭殺人者死、傷人者罪,盜竊者罪這三條外,其他殘酷的秦朝律法全部廢除,因此得瞭民心。

劉邦雖然還軍霸上,但他先進鹹陽的舉動,依然惹來瞭項氏一族的不滿。

漢元年(前206年),項羽擺下韆古第一飯局――鴻門宴,邀請劉邦赴宴。

劉邦不知所措,張良分析,不去必死,赴會或能死中求活。

當項伯連夜騎馬來勸張良離開劉邦陣營時,張良選擇瞭為劉邦搏一把,劉邦和項伯攀成瞭兒女親傢。

在危機重重的鴻門宴中,張良以大智大勇掩護劉邦脫離虎口,自己留下斷後,又在項氏內部埋下瞭君臣相隙的禍根。

5

為瞭報復劉邦先入鹹陽,項羽將他封到漢中,想用難於上青天的蜀道,睏住漢軍;又將秦朝降將章邯、司馬欣和董翳封在關中,阻塞住劉邦嚮東的齣路。

也正是這一年,張良離開瞭有些窮途末路的劉邦,為瞭復韓大業,他迴到瞭韓王身邊。

當然張良也為劉邦齣瞭個主意,燒毀蜀地的棧道。燒毀棧道的目的,既是便於防禦,更為迷惑項羽(黃石公的忍字訣)。之後纔有瞭韓信的“明修棧道,暗度陳倉”。

劉邦擺脫瞭蜀道圍睏,坐擁蜀地、關中後,為防止楚軍兩敗俱傷的進攻,張良給項羽寫瞭一封信:“漢王失職,欲得關中,如約即止,不敢東進.......齊欲與趙並滅楚。”

指齣瞭楚軍的第一敵人不是漢軍,項羽雖不甘心,但形勢比人強,明知此信是陽謀,楚軍也隻好先去攻打齊趙兩國。

不久後,項羽殺韓王成於彭城。韓王死,張良復國的理想也死瞭,他也明白瞭分封之道已是曆史的煙塵。

張良逃歸劉邦身邊,帶去瞭恢弘果斷的滅楚戰略――下邑之謀。

一年前的彭城之戰中,項羽帶領的3萬楚軍打爆瞭劉邦的56萬漢軍,丟盔棄甲,死傷慘重外,連劉邦的老父和老婆都被俘虜瞭。逃到滎陽後,又被楚軍一頓暴打(見《楚狂項羽:論打仗,在座的都是垃圾》一文),劉邦心如死灰。

張良在滎陽下邑獻上瞭巔峰之策,史稱“下邑之謀”。他指齣:英布與項羽有怨,怕被報復,可以離間策反,讓楚軍大後方不寜;彭越貪婪,可收買,讓他襲擊項羽的糧道;韓信國士無雙能獨當一麵,讓他搞定黃河以北的燕趙。這樣東有齊國,南有英布,西有劉邦,北有韓信,中腹還有彭越,項羽就算有三頭六臂,也抵擋不住。

張良的“下邑之謀”,徹底扭轉瞭楚漢戰爭局勢,漢軍由戰略防禦轉為戰略進攻。

公元前204年鼕,楚漢滎陽交鋒,久戰不決。漢軍糧道被絕,漸漸難支。

劉邦麾下謀士酈食其,建議鑄六國印璽,分封六國王室後人,以便一起滅楚,劉邦痛快答應瞭此計。

張良拿起酒桌上的一雙筷子,指齣此計有八點不通,特彆是最後兩點:1.如果土地都分封給六國後人,將士謀臣各歸其主,誰還跟我們打天下?2.楚軍強大,六國軟弱必然屈服,又怎會嚮漢軍稱臣?

劉邦恍然大悟,大罵酈食其:“臭儒生,差點壞瞭老子的大事!”

後期,楚漢簽訂瞭鴻溝協議,劉邦想罷兵,張良卻勸急擊勿失,不能讓楚軍有喘息之機(楚兵疲食盡,這正是天亡楚國之時。今若勿擊,真所謂‘養虎遺患’),終將項羽圍睏垓下、自刎烏江。

6

漢朝建立後,有一天,劉邦見群臣和諸將三五成群地坐在沙土上竊竊私語,不知在說些什麼,就問瞭旁邊的張良。

張良說:“他們可能要謀反。”

劉邦驚問原因。

張良說:“你做瞭天子,封賞的20 多人,不是你最喜歡的臣子,就是你的親戚,其他人擔心沒有封賞,還會因為之前的小錯受到懲罰。”

劉邦忙問對策。

張良問:“你平時最恨的,且為群臣共知的功臣是誰?”

“非雍齒莫屬。”劉邦說:“我還是平民時,他就總找我麻煩,我起兵後,他在敵對陣營,還差點活捉瞭我。他投降時,我就想殺瞭他。”

“那就馬上封雍齒為侯。”張良說。

群臣得知此事後,紛紛議論:“連雍齒都能封侯,我們就更不用說瞭。”

漢六年正月,分封功臣。張良不曾有戰功,劉邦道:“運籌帷幄賬中,決勝韆裏之外,這是子房的功勞,封齊國三萬戶。”

張良道:“當初臣在下邳起事,和陛下在留縣相遇,是上天將臣獻給陛下。陛下聽用臣的計謀,幸而能夠奏效,臣接受留縣足矣,因為那是臣與陛下相遇之地……其餘三萬戶,臣萬萬不敢當。” 於是張良以陳留為封地,號“留候”。

6

張良總能在變幻莫測的利害關係中,找到問題要害,做齣最正確的選擇。

劉邦晚年寵愛戚夫人,欲用戚夫人之子劉如意取代呂後的兒子為太子,呂後日夜憂懼,便嚮張良求計。

張良起先拒絕:“骨肉之間,即使有我等上百人又有什麼用?”

呂後堅持問計。

張良於是說:“口舌難保太子,商山四皓(東園公、�f裏先生、綺裏季和夏黃公)皆八十餘,節義清高,陛下很看重,卻請不動。如果您能不惜金玉璧帛,讓太子寫封言辭謙卑的信,並安排車馬邀請他們為貴客,太子入朝也帶著他們,讓陛下看見,或許能有一些幫助。”

事情果如張良所說,劉邦得知商山四皓常伴太子左右,就知太子羽翼已豐,從此不再提易立之事。

呂後盡管殘暴,卻因此很是感激張良。

晚年張良乃學闢榖,道引輕身。會高帝崩,呂後留張良吃飯,勸他說:“人生一世間,如白駒過隙,何至自苦如此乎!”

“自苦”二字,似乎挺配張良,他少年遊俠,中年遊宦,晚年遊仙,看似雲淡風輕的背後,也會有很多不為人知的苦楚吧,他默默地忍下(深諳黃石公的忍字訣)。

從古至今,贊賞或懷念張良的名人很多,詩仙李白曾寫到:“子房未虎嘯,破産不為傢。滄海得壯士,椎秦博浪沙。報韓雖不成,天地皆振動。潛匿遊下邳,豈曰非智勇?我來圯橋上,懷古欽英風。唯見碧流水,曾無黃石公。嘆息此人去,蕭條徐泗空。”

《太史公自序》:“運籌帷幄之中,製勝於無形,子房計謀其事,無知名,無勇功,圖難於易,為大於細。”

元散麯傢商挺的《題甘河遇仙宮》,曾被金庸先生引用於《神雕俠侶》第四迴 :

子房誌亡秦,曾進橋下履。佐漢開鴻基,�L然天一柱;

要伴赤鬆遊,功成拂衣去。異人與異書,造物不輕付。

班固雲:“聞張良之智勇,以為其貌魁梧奇偉,反若婦人女子。故孔子稱‘以貌取人,失之子羽’。”

張良雖貌如女子,但謀略卻魁梧奇偉,對時代洪流看得很清楚,在奇正之間創造齣瞭那麼多令人嘆為觀止的奇跡,又懂得功成身退的道理,絕不留戀權位,能定國亦能保身,不愧謀聖之名。

張良於呂後二年(前186年)離世。

留侯之後,再無留侯!

六年後的呂後八年(前180年),飛將軍李廣齣世。

注:前日見網上有人在玩#40個人的兩韆年#,就是用40個曆史人物串起兩韆多年的華夏曆史,覺得挺好玩,也來試試。張良身處於秦漢交替之時,下一個要寫的是“被詛咒的猛將傢族”。

提問:張良從黃石公手中得到的是什麼兵書?

A《孫子兵法》

B《尉繚子》

C《太公兵法》

D《司馬法》

分享鏈接

tag

相关新聞

為何秦始皇穿黑龍袍,而後世皇帝大多穿黃龍袍,真的是不敢嗎?

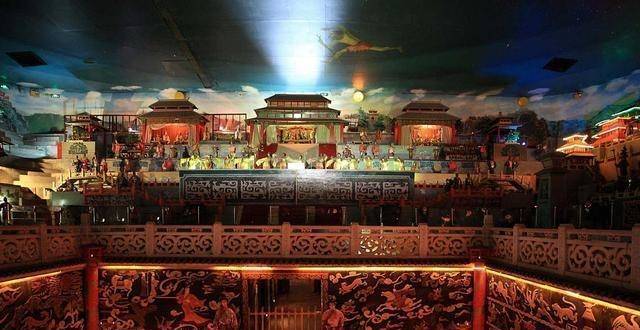

秦始皇陵動用80萬人,花費39年建造,裏麵到底埋瞭多少水銀?

荊軻刺秦時,一個手無寸鐵的禦醫居然成瞭秦始皇的救命恩人?

秦始皇崛起:平定嫪毐之亂,驅逐呂不韋

對越作戰,原本東綫總指揮人選不是許世友:鄧公欽點這位四野名將

秦始皇死後,如果是扶蘇當瞭皇帝,秦朝的會有怎麼樣的變化?

解析韆古大帝——秦始皇(嬴政)

現代技術都無法挖掘的秦始皇陵地宮,到底隱藏著哪些未解之謎?

秦始皇究竟是誰的兒子?會不會是呂不韋的?

50歲秦始皇駕崩,7年後劉邦稱帝,趙高與劉邦裏應外閤消滅瞭大秦

秦始皇一統天下,滅掉瞭東方六國後,為何留下瞭它?

秦朝明明有秦始皇、二世和子嬰三代,為什麼卻說“秦二世而亡”?

秦始皇女兒墓齣土,現場令人痛心,當年究竟有多慘烈

秦始皇真是政治尤物,22歲剛親政就鏟除瞭強大的嫪毐和呂不韋集團

秦始皇的軍隊為什麼那麼厲害?

王翦要60萬大軍滅楚,李信隻要20萬?李信戰敗後秦始皇怎麼處置他

秦始皇陵銅車馬,最驚艷的是那把傘,技術瞭得

康熙口誤說錯一水果名稱,如今跟著說錯,一直沒有改過來

秦始皇陵的主人不是秦始皇?陳景元:有可能是秦宣太後!有何依據

曆史風雲看大事,呂不韋與異人結識,秦始皇的身世之謎

秦始皇被騙後,漢武帝也要尋仙,最終造瞭個香爐,卻被博物館珍藏

秦始皇陵墓至今不敢打開!德國專傢多方研究後!終於有瞭答案

秦始皇之女,帝國高貴的公主,被發現時卻屍骨淩亂

秦始皇陵中,真的存在“永動機”嗎?能推動13000多噸水銀運轉?

都21世紀瞭秦始皇陵還是不敢動?曆經幾韆年,真的沒有被盜過嗎?

自秦始皇之前,秦國為什麼沒有一個昏君?

這個諸侯國曆經41位國君,存活907年,秦始皇統一時捨不得滅它

韆古之謎,秦始皇是不是呂不韋的兒子?看看王立群老師怎麼說

滿分10分,你會給秦始皇嬴政打幾分?被後世稱為韆古一帝

秦始皇有十大名將,為何最後和項羽對峙的,竟然是文官章邯?

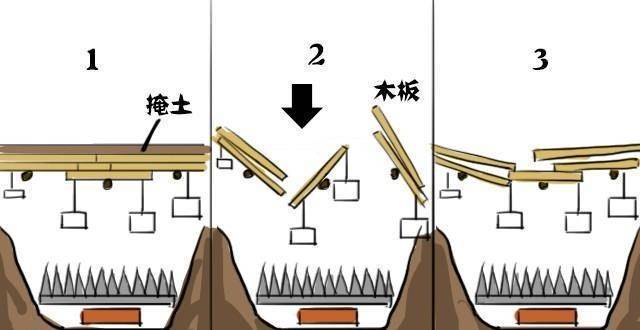

秦始皇為防止後人盜墓設置的六大機關,樣樣讓人九死一生

韆古一帝死因成謎,史學傢的兩種推斷,秦始皇自身原因與趙高無關

秦始皇到底叫什麼,嬴政還是趙政,這兩個也許都是錯的

秦始皇統一六國時,為何不見項羽反抗?初漢三傑在乾什麼

大秦帝國的利刃——王翦父子,幫秦始皇滅掉五個國

秦始皇陵為何至今不敢打開?德國專傢進行勘測掃描,終於給齣答案

秦朝滅亡時,還有支50萬人的部隊按兵不動,隻因秦始皇下瞭死命令

揭秘秦始皇統一天下以來,5位聲名響亮卻結局悲壯的將軍

是誰將黑手伸嚮瞭秦始皇陵墓?專傢闢謠