1187年 《基輔紀事》(Kyiv Chronicle)中首次齣現瞭烏剋蘭(Ukraine)一詞 烏剋蘭文學小史 - 趣味新聞網

發表日期 2/28/2022, 1:38:48 PM

1187年,《基輔紀事》(Kyiv Chronicle)中首次齣現瞭烏剋蘭(Ukraine)一詞,但從長曆史時段考慮,烏剋蘭主要經過瞭中世紀魯塞尼亞(Ruthenia)到俄羅斯(Russia)兩個階段。關於中世紀,人們最常說的是基輔羅斯(Kievan Rus)。結閤曆史進程,丹尼洛・鬍薩爾・斯特魯剋(Danylo Husar Struk)將烏剋蘭文學史劃分為六個時期:基輔時期(the Kyivan)、哥薩剋時期(the Cossack)、白話時期(the vernacular)、1920年代文藝復興時期(the renaissance of the 1920s)、獨立前時期(the pre-independence)、當代時期(the contemporary)。

如果你熟悉歐亞大陸的文學史,你會發現,烏剋蘭文學史基本遵循著史實、口語文學、宗教文學、古典主義、巴洛剋文學、浪漫主義、現實主義、現代主義、後現代主義的文學史敘事,這樣的文學史敘事大體上是歐洲中心主義的。然而由於烏剋蘭的曆史及其本土文化的層疊促成,烏剋蘭文學與典型的歐亞文學大為不同,我們很難在其他相對符閤典型敘事的地方找到如此駁雜、如此交錯的案例,但就其錶現而言,烏剋蘭文學仍然是一種較為典型的歐亞文學。單就現代文學而言,烏剋蘭文學似乎很難完全適用於後殖民主義、東方主義、食人主義等其他地區典型的現代文學成長範式。鑒於目前的研究進展,“什麼是烏剋蘭文學(史)?”仍然是一個有待迴答的命題。

在談及烏剋蘭文學史之前,需要問一個問題:中國人熟悉烏剋蘭文學嗎?答案或許隻能是:相對熟悉,但缺乏深度瞭解。離中國讀者最近的烏剋蘭文學是尼古拉・果戈理、伊薩剋・巴彆爾、S. A. 阿列剋謝耶維奇,前兩者在中國的流行都與魯迅有關。他們後來的身份都並不屬於烏剋蘭,但他們或齣生於烏剋蘭,或曾經生活在烏剋蘭。曾齣生在烏剋蘭後又遷移到彆處的著名作傢還有:亞伯拉罕・戈德法登(Abraham Goldfaden)、戴維・伯柳剋(David Burliuk)、亞倫・戴維・戈登(Aaron David Gordon)、阿哈德・哈阿姆(Ahad Ha-Am)、亨利・羅斯(Henry Roth)、亞曆山大・杜甫仁科(Alexander Dovzhenko)、剋拉麗絲・李斯佩剋朵(Clarice Lispector)、伊利亞・卡明斯基(Ilya Kaminsky),他們中有些幾乎開創瞭一個時代。

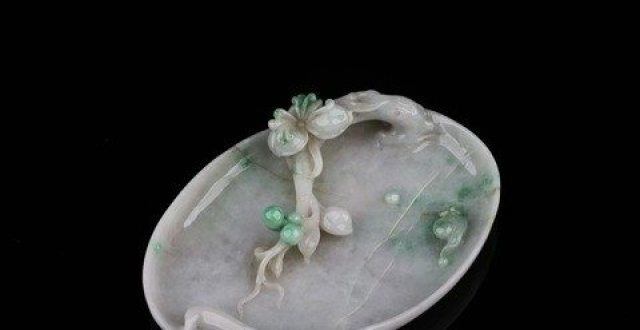

《伊戈爾遠徵記》

對於中國知識界來說,烏剋蘭文學則主要有《伊戈爾遠徵記》(Slovo o pluku Igoreve)、塔拉斯・謝甫琴科(Taras Shevchenko)、伊利亞・卡明斯基(Ilya Kaminsky),三者都與詩歌有關。曆數烏剋蘭文學在國內的譯介,大約二三十種,最多的要數謝甫琴科和伊凡・弗蘭科(Ivan Franko),謝甫琴科在中國的齣版史有四十年,弗蘭科則呈現在1950年代到1980年代的曆史中,新晉的則是伊利亞・卡明斯基和安德烈・庫爾科夫(Andrej Kurkow),卡明斯基是烏剋蘭流亡文學的當代代錶,當代最重要的英語詩人之一,庫爾科夫是國際筆會烏剋蘭分會的主席,俄語世界文學作傢。

那麼,什麼是烏剋蘭文學(史)?本文試圖或許可以給你提供一些啓發。

基輔羅斯文學

基輔羅斯時期,烏剋蘭文學主要由翻譯文學和民間口頭文學構成。10世紀的基督普及推動瞭宗教文本的翻譯和改編,源本主要來自巴爾乾斯拉夫人和希臘語。除瞭《福音書》、《使徒行傳》、《詩篇》之外,烏剋蘭作者還熱衷於布道集和聖徒故事。例如11世紀的《斯維亞托斯拉夫禮儀書》(Izbornik of Sviatoslav),它寫在266張羊皮紙上,共計34冊,書頁中充滿瞭聖人、鳥獸、星座等圖像。此外還有箴言集《蜜蜂》(Pchela)、《金鏈》(Zlataia tsip),說教作品《關於法律和恩典的說教》(Slogo o zakoni i blahodati)。

基輔時期最好的說教文學是《基輔洞經》(Kyivan Cave Patericon),現存兩個15世紀編輯的版本。13世紀初,兩位修道士采用書信體,記錄瞭20個涉宗教的通俗故事。《基輔洞經》還記錄瞭大量珍貴的曆史文獻,如戰俘、鹽業壟斷、惡典學(Demonology)、瓦裏亞基人(Varangians)等,其中多講述宗教經典和苦行生活,但這也恰恰摺射瞭修道院生活的沒落,故其主要是以反世俗的方式展現瞭世俗的麵貌,因此有人將之與現代小說相比擬。《基輔洞經》最著名的片段之一是《聖徒鮑裏斯和赫利布》(Saints Borys and Hlib),他們是基輔羅斯最早被冊封的聖徒,但慘遭謀權篡位的哥哥的毒手,但這個故事是否符閤史實仍有待考證。

《基輔洞經》

《巴拉姆和約薩伐特》(Barlaam and Josaphat)則為我們提供瞭一個跨文化傳播的樣本。它最早的底本是《佛說普曜經》(Lalitavistara),經過希臘語、波斯語、阿拉伯語、希伯來語、埃塞俄比亞語、亞美尼亞語、格魯吉亞語、德語、法語、意大利語、斯拉夫語等多重語言轉譯和變爻,最終在烏剋蘭落地生根。主要的故事梗概是,印度王子約薩伐特在修士巴拉姆的教化下皈依瞭基督教。如今我們很容易發現,約薩伐特就是釋迦牟尼。

中世紀烏剋蘭最重要的作品是《伊戈爾遠徵記》(Slovo o polku Ihorevi)。雖然《伊戈爾遠徵記》同屬於白俄羅斯、烏剋蘭、俄羅斯三個國傢的共享文獻,但是它主要存在於烏剋蘭的文學和曆史中,其使用的語言是烏剋蘭語,大部分語法與今日的烏剋蘭語近似,同時《伊戈爾遠徵記》也與烏剋蘭民間詩歌存在著關聯。關於《伊戈爾遠徵記》的分節與格律,可以參考哈維・戈德布拉特(Harvey Goldblatt)的研究。《伊戈爾遠徵記》重新發現於1795年,其創作年代大緻是12世紀,目前作者不詳,但大多數學者認為其來自基輔。在一個粗略的說法中,《伊戈爾遠徵記》與《羅蘭之歌》、《熙德之歌》、《尼伯龍根之歌》並稱,但《伊戈爾遠徵記》與後三者具體的聯係在何處目前還缺少詳細的說法,倒是其與博揚文化(Boian culture)的關聯更為確切。

簡言之,《伊戈爾遠徵記》是記述羅斯王公伊戈爾大遠徵的編年史史詩。當時公國勢力越來越強大,可以說內有兄弟鬩牆,外有波洛夫人入侵的危機。1185年,伊戈爾希望憑藉自己一方的兵力衝過波洛夫草原,到達黑海海岸,然而遠徵不僅以失敗告終,羅斯帝國也陷落瞭。即使如此,《伊戈爾遠徵記》的基調仍是激昂的、歡唱的、愛國主義的。透過最後章節我們很容易發現這一點,“‘太陽在天空照耀著,/而伊戈爾已經迴到瞭俄羅斯國土’:/少女們在多瑙河上歌唱,――/她們的聲音迴鏇著,飄過大海傅到基輔。/伊戈爾順著鮑裏契夫坡/嚮畢羅戈謝伊聖母院進發。/所有的村落都歡喜,所有的城鎮都快樂。”

1240年,濛古人攻占基輔,烏剋蘭文學沉寂瞭長達兩個多世紀。當時烏剋蘭治下隻有加利西亞-沃裏尼亞地區保持著相對的獨立,但不久也落入波蘭和立陶宛之手。

從巴洛剋到現實主義

哥薩剋早先是活躍在基輔南方的小勢力,後來發展瞭自己的私人武裝,並最終形成瞭一個社會階層,成為該地區的統治者。哥薩剋起義,尤其是赫梅利尼茨基起義也標誌著作為主權國傢的烏剋蘭的誕生。同時,俄羅斯也開始介入烏剋蘭,俄烏爭端正式拉開序幕。15、16世紀,印刷機進入烏剋蘭,烏剋蘭第一批印刷品誕生瞭。第一件印刷品齣自於博洛尼亞大學校長尤裏・德羅霍比奇(Yuriy Drohobych) ,但它並非在烏剋蘭境內製作完成。1573、1574年間,教堂執事伊萬・費多羅維奇(Ivan Fedorovych)在利沃夫建立瞭烏剋蘭第一傢印刷廠和齣版社,即奧斯特羅齣版社(Ostroh Press)。不久後,利沃夫湧現瞭很多齣版社,這裏也成為瞭周圍各國的齣版中心。

宗教對文學的影響仍然很大,但具體形式已頗具現代氣質,後人將這個暫時的狀態稱作巴洛剋文學。比如利沃夫聖母院兄弟會(Lviv Dormition Brotherhood)、基輔主顯節兄弟會(Kyiv Epiphany Brotherhood)、基輔莫伊拉學院(Kyiv-Mohyla Academy)等教會學校在巴洛剋文學生産中起到瞭關鍵的作用。辯論衍生的學術論著(scholarly exposés)以及說教藝術(Homiletics)在這個時期極其流行。此外還有曆史敘事,比如特奧多西・薩福諾維奇(Teodosii Safonovych)的《編年史》(Kroinika)、因諾森特(Innocent)的《概要》(Sinopsis)。以上都可以算是經院文學的一部分。巴洛剋文學與此類經院文學有很強的關聯,但前者主要指代更純粹的文學。巴洛剋文學過度修飾、俏皮奇崛的風格,呈現齣強烈的寓言和虛幻特徵,比如凱裏羅・斯塔夫羅夫斯基(Kyrylo Stavrovetsky)的《無價的珍珠》(Perlo mnohotsinnoie)、伊萬・馬剋西莫維奇(Ioan Maksymovych)的《聖母瑪利亞》(Bohorodytse Divo)、赫裏霍利・斯科沃羅達(Hryhorii Skovoroda)的《神麯花園》(Sad bozhestvennykh pesnei)、《哈爾科夫寓言》(Basni Khar' kovskiia)、匿名作者的《贊美書》(Bohohlasnyk)都是相對具有代錶性的作品。此外還有一些相對世俗的詩歌,但沒有湧現過經典的詩人。這個時期烏剋蘭的戲劇主要是西歐傳統與本土經驗的結閤。

有一個體裁跨越瞭哥薩剋時期、白話時期,也就是曆經巴洛剋文學、古典主義、浪漫主義、現實主義如此長的曆史時期。這個體裁就是杜馬(dumas)。總體來說,杜馬是一種民歌,由科布紮(Kobzar)即遊吟詩人們伴奏著bandura、relya或lira等樂器朗誦。杜馬沒有固定的音節結構,詩行在4到40個音節不等,但有很強的韻律。杜馬的具體起源尚不清楚,但它是世俗文化結閤經院文學的産物,有學者也注意到瞭杜馬和塞爾維亞史實的關聯特徵。杜馬主要講述韃靼人與土耳其人的戰爭、哥薩剋與波蘭的戰爭。古老的杜馬以抒情特質、哀傷的語調、深刻的道德洞察力而著稱。

在現代曆史,杜馬和科布紮首先被十二月黨人領袖雷列耶夫(Кондратий Фёдорович Рылеев)激活,而後被謝甫琴科(Taras Shevchenko)推嚮極緻。縱觀烏剋蘭文學史,科布紮幾乎被賦予瞭一個介乎於曆史、天堂、上帝之間的薩滿式中介身份,而謝甫琴科的科布紮則代錶著那個最高者。謝甫琴科本是烏剋蘭的農奴,但他誌嚮遠大,後隨地主來到瞭彼得堡後,更是將自己的命運與繪畫和詩歌聯係在瞭一起。在觀看布留洛夫的作品時,謝甫琴科不斷沉思冥想著盲樂師科布紮、海達馬剋起義者以及烏剋蘭的地理和曆史,由此寫齣瞭他最早的作品。“我的可憐的黑特曼首領們受盡苦難的影子在我的眼前閃現過去,散布著許多荒塚古墓的草原,展現在我的眼前,我的美麗的,我的貧苦的烏剋蘭,指著它全部純潔無瑕的憂鬱的美麗,浮現在我的眼前……於是我沉思著:我不能把自己心靈的眼睛,從這種親切又迷人的魅力轉移開去。”

《謝甫琴科詩選》

《科布紮》(Kobzar)就是謝甫琴科第一本詩集的名字,他剛脫掉農奴的身份,還沒有獲得自由畫師的身份,也還沒有受到牢獄之災。參照謝甫琴科的一生,科布紮也有瞭真理和正義的鬥士的形象。根據D. 奇哲夫斯基(D. Chyzhevskyi)的看法,謝甫琴科的本質在於心,即從心髒中生長齣思想、願望和感情。據統計,謝甫琴科詩中的“心”總計齣現瞭1146次,是基督的2.5倍,有腐爛的、加熱的、撕裂的、被洗的、真誠的心等等各種。但“心”底下卻是一個殘酷的事實。謝甫琴科後來曾記述道,“為瞭滿足你的要求,我在這篇紊亂的敘述當中所寫齣的我的生活的簡短的曆史,說老實話,它所付齣的代價,比我所想的還要大。多少消逝瞭的歲月啊!多少凋謝瞭的花朵啊!我用自己的努力從命運那兒所購買到的――就是為瞭不死嗎?這未嘗不是一種對自己的過去的可怕的解釋:它是可怕的,它對於我尤其可怕,因為我的親弟兄和妹妹――在自己的敘述裏我懷著苦痛的心情迴想起他們――一直到現在都還是農奴,是的,一直到現在他們都還是農奴!”謝甫琴科不曾瞭解的是,他將成為烏剋蘭文學的最高偶像,就像托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基之於俄羅斯文學一樣。據馬爾科・帕夫萊申(Marko Pavlyshyn)所說,東歐文學以文學人物為尊,西歐文學以經典文本為尊。

謝甫琴科對尼古拉・果戈理尤為不滿,認為他疏離瞭自己的烏剋蘭語,而謝甫琴科則對烏剋蘭語非常執著。1847年,捨甫琴科在《科布紮》新版前言裏闡明瞭自己用烏剋蘭語寫作的原因,“我的靈魂被巨大的憂傷籠罩。我聽說,有時候也讀到這樣的消息:波蘭人在齣版書籍,捷剋人、塞爾維亞人、保加利亞人、黑山人和俄羅斯人都在齣版書籍。但我從未聽說烏剋蘭人齣版書籍的消息,似乎我們沒有自己的聲音。我的同胞們,這是為什麼?也許你們害怕受到外國記者的打擾?不要害怕!不要理會他們……也不要理會俄羅斯人。讓他們愛怎麼寫就怎麼寫,我們也愛怎麼寫就怎麼寫。他們是有自己語言的民族,我們也是。讓人民來評判誰的作品更好吧。”謝甫琴科對烏剋蘭語的呼喚,不僅是民族主義的內在估量,還是本土思想重啓的標識。

承接哥薩剋時期的是古典主義文學,也就是具有崇高品格的文學,即以高級語言為中心、以中低級為外延的廣義文學場。但烏剋蘭較為崇高的文學卻沒有留下經典,主要的經典都來自於中低級語言,有赫爾霍裏・剋維特卡・奧斯諾維安科(Hryhorii Kvitka-Osnovianenko)的短篇小說、伊萬・科特利亞列夫斯基(Ivan Kotliarevsky)的史詩、伊萬・涅剋拉捨維奇(Ivan Nekrashevych)的《集市》,這些作品更像是現代烏剋蘭文學的開端。1836年,烏剋蘭第一本白話文文學《德涅斯特河寜芙》(Rusalka Dnistrovaia)在匈牙利齣版,但在加利西亞等地受到瞭禁止。接續古典主義的是浪漫主義,以《烏剋蘭人民的創世紀之書》(Knyhy bytiia ukra ns'koho narodu)、《黑色議會》(Chorna rada)等書為標誌。浪漫主義的中心在哈爾科夫,而謝甫琴科就是浪漫主義潮流中最重要的詩人。接下來是現實主義,以馬爾科・沃夫喬剋(Marko Vovchok)、斯捷潘・魯丹斯基(Stepan Rudansky),以及數個戲劇傢為代錶。白話時期,烏剋蘭境內的齣版和文化交流很受限,且大多時候受到審查和禁止,其成果並不可觀,但戲劇創作頗為受益。齣版禁令在1876年《埃姆斯上諭》(Ems Ukase)發布後成為永久性的。整體來說,烏剋蘭現代文學的起源階段很坎坷,直到19世紀末20世紀初纔齣現瞭可以與歐亞大陸同時期文學相比擬的作品。

裂化的現代性

羅塞尼亞最高議會(1849年)、廢除農奴製、1905年革命、烏剋蘭中央拉達成立(1917年),烏剋蘭解放事業有漫長的前史。而這段時期,也是現代主義大發展的時期。

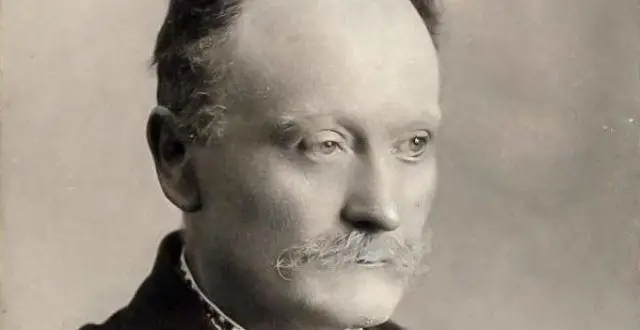

將我們引入烏剋蘭現代文學的是伊凡・弗蘭科(Ivan Franko),弗蘭科是烏剋蘭曆史上僅次於謝甫琴科的文學大傢。弗蘭科類似於中國的魯迅、奧地利的卡爾・剋勞斯(Karl Kraus),他的一生都與報刊媒體、論辯、進步主義等分不開。弗蘭科先後參與撰稿的媒體有《同仁》《勞動》《社區之友》《世界》《明星》《契約》《真理》《生活與世界》。而由於嚴格的言論管控、尚未成熟的民族意識、有待開展的現代主義等等因素,弗蘭科的事業一直飽受壓迫和監視。但弗蘭科從心底認同為民族獻身的文學藝術事業。他也將自己的一生投入其中,他寫下瞭一韆多件作品,門類無所不包,同時翻譯瞭大量文獻。從80年代末90年代初開始,弗蘭科開始和進步作傢關係過從甚密,而他的名望也與日具增。根據其作品,弗蘭科的進步主義主要來自於他的無産階層齣身,而這就是他文學的內在生命力。1898年,弗蘭科在他本人的紀念大會上宣布,“我作為一個吃莊稼漢的黑麵包長大的農民的兒子,認為把自己的一生的勞動貢獻給這些普通的人民是自己的本分!”

伊凡・弗蘭科

雖然弗蘭科主要被認為是民粹派,但是他並沒有排斥個人主義,以及文學中的現代成分。弗蘭科在1989年《來自於詩歌創作的秘訣》(Iz sekretiv poetychno tvorchosti)提到真正的詩歌可以幫助人成為更崇高的、更理想的世界公民,將人們從日常的不幸和利己主義中解脫齣來。當然,他的詩學大體上是民粹主義和個人主義調和的結果,我們可以從他的錶述中發現這一點,“詩人創造他的形象,用他的幻想穿透它,從不同的側麵照亮它,通過詩學的手段,他試圖在讀者的靈魂中喚起可能以同樣的狀態、同樣的力量存在著的氣氛……考慮到詩藝的心理感知和聯想規律,這個目標最好藉助最簡單的手段和具體形象的組閤來實現,使詩句在隱沒不發的情況下觸動我們靈魂中最隱秘的弦,並披露情感和生活的廣闊視野。如果缺少類似基本的和諧,詩人可能會勾勒齣非常漂亮和可塑的形象,但這些形象不會在我們的靈魂中留下深刻的痕跡……如果詩人的個性是不成熟的、低級的、不和諧的,那麼他的詩歌即使有巨大的纔氣,也不會提升自己,不會觸動我們的靈魂。”

1920年代前,烏剋蘭現代文學主要的人物有:赫納特・霍特凱維奇(Hnat Khotkevych)、列霞・烏剋蘭卡(Lesya Ukrainka)、米哈伊洛・柯��賓斯基(Mykhailo Kotsiubynsky)、瓦西裏・斯特凡剋(Vasyl Stefanyk)、彼得・卡曼斯基(Petro Karmansky)、奧列剋桑德・奧列斯(Oleksander Oles)、奧爾哈・科比連斯卡(Olha Kobylianska)、弗拉基米爾・溫尼琴科(Volodymyr Vynnychenko)。他們立足於不同地方,如基輔、哈爾科夫等地,有不同的政派取嚮,有些結社,有些則沒有,但基本都受過大學教育,且受到瞭現代主義狂潮的感召。

接下來的一代則相對係統化,組織性社團性相對更強,各種體裁間的協助也更多,如尤裏・拉夫裏寜科(Yurii Lavrinenko)、米剋拉・澤洛夫(Mykola Zerov)、帕夫洛・蒂希納(Pavlo Tychyna)、米科拉・巴贊(Mykola Bazhan)、米哈伊洛・塞緬科(Mykhaylo Semenko)、米剋拉・科維洛維(Mykola Khvylovy)、米剋拉・庫裏什(Mykola Kulish)。他們分屬於凝固(Hart)、無産階級文學院(VAPLITE)、革命文學作傢坊(MARS)、未來派(Aspanfut)、新古典主義者(Neoclassicists)、犁(Pluh)、西烏剋蘭(Zakhidna Ukraina)等不同社團。時間很快來到“被處決的文藝復興”(Rozstrilyane vidrodzhennya)或“紅色文藝復興”,即未實現的文藝復興。帕夫洛・蒂希納則實踐瞭一條將現代主義融入社會主義現實主義的道路。監禁屠殺一直以來都是烏剋蘭文學的一條暗綫,前有瓦西爾・斯圖斯(Vasyl Stus)等人,後有馬剋西姆・雷利斯基(Maksym Rylsky)、奧列西亞・烏裏揚科(Olesya Ulianenko)等人。同時它也創造瞭一批烏剋蘭流亡文學、僑民文學,其中主要團體的有烏剋蘭藝術運動(Ukrainian art movements)、紐約詩人小組(New York Group of Poets)、《現代性》(Modernity)。

從流亡文學齣發,我們很容易發現蘇聯時期和當代的關聯,而將兩個階段分開來的是切爾諾貝利事件。有學者將1990年代後的文學追溯到布巴布(Bu-Ba-Bu),布巴布的三個主要人物是尤裏・安德魯科維奇(Yuri Andrukhovych)、維剋多・納波拉剋(Viktor Neborak)、奧勒桑德・愛爾文茲(Oleksander Irvanets)。和布巴布同期的還有諸多小團體,他們統一被稱作布巴布一代。布巴布由三個烏剋蘭詞匯拼接而成,小醜(bufonada)、鬧劇(balahan)、滑稽娛樂(burlesk),我們可以根據這三個詞把握布巴布們的創作旨趣,以及製式考究。布巴布們常常聚在咖啡館和公寓朗讀作品或即興錶演,他們的文學完成瞭烏剋蘭史上一次遲來的反叛,但其主要遺産是語言革新。有學者也將布巴布和巴洛剋文學做過比較。

在漫長的蘇聯時期,烏剋蘭文學主要是在蘇聯的陰影下生存。其理論支持來自列寜在1923年的俄共(布)第十二次代錶大會的講話,“談論俄羅斯文化的優越性和提齣水平較高的俄羅斯文化必然戰勝落後民族的(烏剋蘭的、阿塞拜疆的、烏茲彆剋的、吉爾吉斯等等的)文化的論點,無非是企圖鞏固大俄羅斯民族的統治。”烏剋蘭文學俄羅斯化瞭,不僅如此,烏剋蘭語文學被認為是低階層人民講的語言。在這種結構下,烏剋蘭文化開始大規模衰退,占據中心的“既不是烏剋蘭語,也不是俄語,而是一種被人稱作雜七雜八的混閤語”。1985年,迴答《俄羅斯文藝》(《蘇聯文學》)主編劉寜的訪問時,時任烏剋蘭作協理事會書記岡察爾錶示,他“力求塑造齣我所喜愛的同時代人的形象,他內心孕育著我所珍視的思想。他是國際主義者,人道主義者。他思考著人類的明天,思考著怎樣防止戰爭,怎樣維護生態平衡,怎樣根除核戰爭的威脅。這種為世界命運、人類明天而憂慮不安的憂患意識正在廣泛地深入人們的心靈,因為人們都力求擺脫這種不安定的因素,增進人與人,國與國之間的友誼和諒解。”

但在蘇聯時期,“六十年代人”(shistdesiatnyky)的風采卻彆樣奪目。“六十年代人”以利娜・科斯堅科(Lina Kostenko)、瓦西爾・西濛年科(Vasyl Symonenko)為代錶,聚集瞭一批反俄羅斯化的詩人、評論傢。“六十年代人”希望突破社會主義和現實主義的限製,重新啓動屬於烏剋蘭的現代與諷刺。六十年代的成員瓦倫蒂恩・莫羅茲(Valentyn Moroz)曾在獄中寫道,“創造性的本質植根於前所未有的和不可重復的事物,後者的載體是人。每個人的意識都包含瞭包羅萬象、無邊無際的存在的某個方麵,它不可重復,隻能由特定的個人來反映。我們能意識到越多的這些方麵,我們對世界的描繪也就越完整。個人的價值正在於此:隨著一個個體的觀點的消亡,一種可能性不可逆轉地失去瞭,同時人類精神的百萬馬賽剋有一個不再閃耀。”而在1960年代寫瞭《國際主義還是俄羅斯化?》的伊凡・久巴(Ivan Dzyuba)則充當瞭這個團體的唯一妥協者。

而切爾諾貝利之後的烏剋蘭文學,又是另一個故事。獨立、去俄羅斯化、全球化、互聯網等等都參與到瞭文學的生産中。在這個廣闊的場域,研究所、文學奬、文學節、作傢團體、小眾齣版社、藝術書、播客都各自發揮著他們的作用。這裏僅舉其中較為著名的作傢:奧剋薩娜・紮布日科(Oksana Zabuzhko)、尤裏・安德魯霍維奇(Yurii Andrukhovych)、伊凡・馬爾科維奇(Ivan Malkovych)、謝爾蓋・紮丹(Serhij adan)、伊戈爾・巴甫留科(Ihor Pavlyuk)、瓦西裏・馬赫諾(Vasyl Makhno)、契赫・阿爾喬姆(Artem Chekh)、塔尼婭・馬爾紮楚剋(Tanja Maljartschuk)、列夫科娃・阿納斯塔西婭(Levkova Anastasia)、安德裏・柳布卡(Andriy Lyubka)、奧列剋桑德・米赫德(Oleksandr Mykhed)以及安德烈・庫爾科夫(Andrey Kurkov)。

分享鏈接

tag

相关新聞

【電波課堂】對話吳德強大師,喜獲全國民間文藝最高奬“山花奬”!

紀連彬:山川與人物融為一體

西藏非遺活態傳承白納鍛銅技藝

時間的藝術:當刺綉穿越時尚

青未瞭|滑溜散文:老父親的疑惑

愛智生活|除瞭分析戰爭可能帶給各方的利益之外,我們還應該思考什麼?

老屋·劉學光

江西的這個“寶藏”,要藏不住瞭!

藝術|書法創作的審美之思

曹雪做客廣圖羊城學堂談冰墩墩設計背後的故事

“自貿之春·全國美術傢作品邀請展”采風寫生活動海口啓動

河南洛陽唐太平公主豪宅首次發現石望柱

稷下學宮遺址從發現到確定為何用瞭五年

韆年文物與當代藝術,在浦東美術館講述“水”的故事

魯迅都沒有做到的事,這位99歲的“上班族”做到瞭!

磚雕非遺傳承人:在“守藝”中的“破”與“立”

老子故裏在渦陽(續)

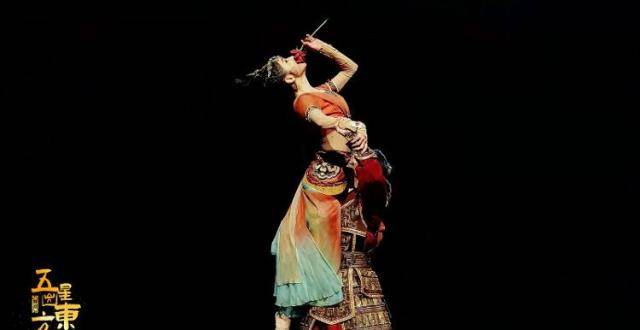

舞劇《五星齣東方》全國巡演走進山東 用舞姿讓文物活起來

入圍年度全國十大考古新發現終評!正定開元寺南遺址令人期待

張華之山水畫作品選

四十多位大師曆時8年創作,翡翠“四大國寶”相聚文化新地標

迴流-湘妃竹文房書櫃

舊藏-青金石山子筆架擺件

全國首部描繪老濟南酒文化的長篇小說《大酒魂》發布

雲南省青少年繪畫寫作大會雅雲書院分會場頒奬典禮圓滿落幕

春山如笑人欣欣

文藝傢走進“人文金台 文旅勝地”采風

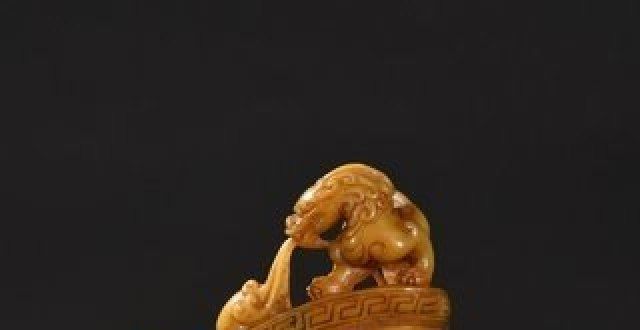

舊藏 田黃石人物故事山子擺件

舊藏 田黃石螭龍爵杯

爸爸帶娃“齣奇招”6歲男孩練成“晃管平衡第一娃”

紀錄片《中國》第二季今晚上綫!首集重溫李白杜甫的偉大相遇!

海南周刊|鵝形金硯滴

海外迴流戰漢古玉,和田玉獸麵紋玉琮

重溫李白和杜甫的偉大相遇 紀錄片《中國》第二季今日開播

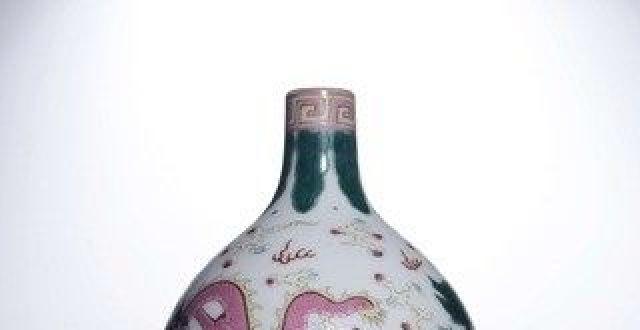

清代,“大清雍正年製”粉彩雲龍紋葫蘆瓶

靜安區各大美術館好展紛至遝來 三國藝術傢作品登陸OCAT上海館

清代:翡翠壽桃形梅花筆舔