簡立峰×陳來助×陸行之,「斷鏈、人纔荒、產業集中化」,企業突圍必懂關鍵10問 - 趣味新聞網

發表日期 2022-05-04T08:36:39.000Z

在全球逐漸解封、與病毒共存的趨勢下,疫後布局成為許多企業的新課題。《數位時代》邀請瞭Google台灣前董事總經理簡立峰、臺灣數位企業總會理事長陳來助、知名半導體產業分析師陸行之3位專傢前來對談,企業麵對人纔荒和供應鏈生態的改變,有哪些思考方嚮?

簡立峰

Appier獨立董事、iKala愛卡拉互動媒體董事

特殊事蹟:台灣Google的第一位員工,前Google台灣董事總經理,於該公司任職14年。曾任中研院資訊所副所長、台灣大學教授

陳來助

臺灣數位企業總會理事長

特殊事蹟:曾任友達總經理暨執行長,推動友達成為全球前三大的TFT-LCD製造公司。協助多傢企業數位及零碳轉型,並擔任多傢接班二代顧問

陸行之

半導體產業分析師

特殊事蹟:巴剋萊、花旗證券前亞洲首席半導體分析師,於台積電法說會上多次被創辦人張忠謀點名發問

Q:本次榜單集中在半導體產業,代錶什麼現象?

簡立峰(以下簡稱簡): 我在Google工作時,做瞭一個台灣長期投資調查,發現台灣的強項可能就是風險,例如芬蘭、韓國跟台灣很像,都有一個很強的產業,因為人口不多的國傢,集中在一個產業十分重要,但會有風險。

像韓國的風險就是過去幾年集中在三星,現在稍微多元化,例如內容產業的齣現。台灣剛好倒過來,愈來愈集中,10年前做研究時,台灣電子業占國內生產毛額(GDP)的20%到30%,現在光台積電就占瞭20%,產業更集中。

這是風險也是機會,因為半導體與電子業,未來都是基礎產業,餅在變大當中。但像芬蘭,有陣子靠的是森林產業,電子化後就不需要砍樹(造紙)瞭,這衝擊較大。 而台灣電子業未來麵臨的是少子化問題,產業集中短期來看是好事,因為我們競爭力提升;但長期來看,就是攸關生存危機的大問題。

Q:這次榜單呈現漏鬥型,占據名次較多的是半導體代工、晶片設計,但中下遊進榜廠商少;但行業結構是金字塔型,完全相反。這當中有哪些值得關注的點?

陳來助(以下簡稱陳): 這2年多來,全世界因為疫情都在數位轉型。首先,疫情造成必須居傢辦公,讓PC需求提升,半導體行業因此受惠。第二,現在科技產品變成基本需求,台灣剛好居於需求的重要地位。第三,其實下遊的廠商不少,此次進榜有幾傢設備商,如宏碩、萬潤。以前台灣較少發展這類的產業,大多從國外採購,但台灣的技術已經慢慢起來。

但相對的,半導體也會擠壓到其他產業, 人纔是將來的大問題 。另外,當產業突然受到衝擊時,也要思考台灣能否調適。若半導體產業耗能愈來愈大,也應開始思考永續問題和社會責任。

Q:榜單呈現贏傢集中化,你如何看待榜單背後的意義?

陸行之(以下簡稱陸): 榜單上的半導體下遊廠商除瞭設備,也包括驅動IC、載闆PCB和記憶體IP公司,這些廠商都有個別的上榜原因。

去年在疫情的催化下,閉關傢中讓「在傢5機」需求增高,許多人將電視、筆電、桌機、遊戲機和大尺寸螢幕手機等裝置升級,這帶動驅動IC的需求。去年麵闆公司營收成長48%,電腦公司成長2成多,來自於短期的巨大缺口。我估計去年驅動IC的價格成長瞭20%~30%,麵闆漲瞭10%以上,但這波已經結束瞭。 驅動IC是過去2年贏傢,未來不一定;麵闆這2年確定會大幅衰退。

再來是PCB載闆行業,這與高性能運算有關,造成很大短缺。過去Intel獨霸市場,升級很慢;但現今有超微(AMD)、安謀(ARM)競爭激烈,升級速度加快。隨著晶片麵積變大,載闆需求也因此上升,目前訂單已到2027、2028年,但可能過量預訂。不過這是長期趨勢,這些公司明年還會在榜單內。

記憶體IP公司部分,如力旺、愛普等,是因為物聯網帶動,這些都是低耗能產品,將這些東西融閤邏輯晶片,是台灣的機會。設備公司則因美國對中國的管製,導緻中國的國產替代產品齣現,也讓台灣從中獲得機會。

Q:台灣廠商該如何思考隨著未來疫情變化,所帶來的供應鏈衝擊呢?

陳: 從設備的角度來看,前年開始我們都會想買新進製程的設備,但因為封城的緣故,很多原廠裝機人員無法進到台灣;即使解封,未來從國外到台支援的成本也都會上升。而台灣的先進科技,勢必走上共同開發的道路,因此如何協同運作,是重要的思考方嚮。

另外,在地夥伴會愈來愈明顯。像那時我到斯洛伐剋蓋工廠發現,要把供應鏈帶去,不是把工廠帶去,這要花好幾年時間。因此將來在長鏈變短鏈的情況下,如何協同運作並建立生態係是重點。目前半導體開始在美國、歐洲設廠,供應鏈管理是很大的挑戰。 今年很多設備廠都進榜,我覺得明年也看得到材料商 ,因為當製造變得很精密時,投入的研發金額巨大,必須和顧客有緊密的關係,無法用價格取勝。

Q:過去2年,有很多國傢都希望能保有一定的晶片自製率,台灣做代工的公司這1、2年也到海外設廠,你對此的預期如何?

陸: 其實不需要。設廠是因應各國政策,但全球供應鏈走勢並非如此。齣國設廠並不會影響國內晶圓代工和封測,而是影響設計公司。當這傢公司做的是一般晶片設計,優勢就會被各國自製率的政策吃掉。例如安謀就會把IP賣給Google、阿裏巴巴,讓他們自己設計晶片,等於安謀直接與IDM(整閤元件製造)廠競爭。

台積電30年周年時,有邀請博通(Broadcom)的執行長來台灣演講,他提到以後博通未來要幫客戶做設計,完成最後一哩路。現在很多係統公司,雖然自己做設計,但外包部分設計給博通,聯發科也在做。我們看到一些台灣設計公司正在轉型,不僅做一般晶片,也會設計客戶專用晶片,將客戶想法化為可執行產品。因此目前看起來設計公司也能想辦法轉型,吃下這塊市場。

Q:現在不少科技巨頭如蘋果、Google和騰訊都開始要設計晶片,這對台灣廠商的意義為何?

簡: 我非常同意行之兄的觀點,台灣做設計的廠商有新機會,可以跟國際網路大公司閤作。以網路公司的觀點來說,當使用者變多,就有雲端和邊緣端的需求。雲端為高端伺服器的概念,假設每個人都有一台筆電,資料都放到雲端去瞭,耗能將十分驚人。

邊緣端的需求則和資料有關,目前使用Android的Google Search,無法存取在三星手機上的數據,但若從供應端到手機都是Google,對Google來說則容易掌握。

因此Google需要在邊緣端擁有自己設計的CPU,例如從數據隱私的、加快machine learning(機器學習)的速度等角度。但不同CPU架構影響非常大,現在大多跑的是machine training(機器訓練)。

一般IC設計廠商如何與係統商閤作呢?Google是IC門外漢,需要一些夥伴與它共享IP,而台灣IC廠不像華為海思或三星,沒有品牌包袱,因此彈性大很多,是個機會。長期而言,Google雖然可能如蘋果那樣一條龍發展,不過目前看來,至少晶圓代工是Google無法自行投入的。 因此在硬體的生態係上,台灣還是有很強的主導性 。

陸: 整個餅會變大,過去X86主導時代會改變。最近英特爾也想改變設計,開放已有IP,因此整個市場會加速進行。當摩爾定律慢下來後,製程升級也變慢,大約以1年為周期。雖然每次升級都隻剩20%~30%的效益,也能達到效果。因此整體半導體的進程,在高效能運算方麵會加速,許多過去無法做到的應用,也能連帶發展。台灣在這方麵有很強的發言權。

陳: 以前大軟體公司隻要發現哪裡缺少就買,現在發現這是個辛苦的策略,因為門檻升高,能買的有限。後來開始包產能,但緊急的時候就變成價高者得,風險過高。而未來幾年,PCB產業將慢慢朝嚮JD(Joint Development,聯閤開發)的方式,甚至是長期閤作,不僅能保證產能,還包含關鍵設備和製程。現在大傢在談的先進封裝、異質整閤,門檻太高,能做的人不多,是台灣未來很好的機會。

除瞭AR/VR和高速運算,汽車產業也會逐漸往這個方嚮靠攏。過去車用電子占汽車比重很低,但電動車時代,沒有電子產品就無法齣貨, 整個生態係慢慢在改變,不僅是閤作模式跳脫買賣關係,還切入共同開發 。

Q:你如何看待台積電到日本設廠並和Denso、Sony閤作,大傢將未來押在一起的做法?

陸: 很明顯Sony就是覺得28奈米產能不夠,因為Sony現在要從40奈米改為28奈米,纔去投資。而這個廠未來是否擴大纔是重點,並非蓋一個2萬到4萬片的廠就夠,假如台積電能在日本落地生根,擴廠纔有意義。 目前還看不齣有新產品,但至少解決台積電的人纔問題。若台積電這次在美國、日本設廠紮瞭根,人纔就能夠交流。

Q:如何看待未來人纔荒議題?

簡: 現在大學生喜歡在傢工作,在台灣做全世界的事,即使薪水比國際上低瞭2、3成,還是相對較高,這正衝擊著每個國傢。現在碰到少子化,軟體又是他們的興趣,我認識大部分電機係的學生都跑到軟體。不過我們還有半導體學院,因此半導體在人纔方麵沒問題。

台積電高度集中台灣人纔,放眼世界百大企業很少見,台積電得改變這樣的結構。 在美國、日本有興趣的情況下,帶動全世界的人纔,是台積電的其中一個走法。大企業要能納入各方國際人纔,政府也應該鼓勵。

另外在中美之爭的情況下,有許多RD進到台灣,例如輝達、艾司摩爾(ASML),政府應效仿新加坡政府,要求他們聘用台灣人纔,也要招募周邊國傢人纔,帶動人纔來到台灣。新創部分我鼓勵做遠距,因為台灣新創技術不是問題,但是離市場太遠;如果今天新創聘瞭印尼人纔、越南人纔,間接市場就被拉起來瞭。

這就是台灣人纔有限,但有獨特的優勢條件,或許能藉由這個危機變成機會。台灣今天問題是 產業過度集中 ,全世界的解套方法是內需收入要高。全世界齣口型的國傢,例如新加坡、香港或愛爾蘭,內需薪水高;我們現在人纔不足,剛好將薪水往上加,這些人去買東西付的錢就變多瞭,也許能帶起內需市場,否則極端的產業會造成社會問題。

陳: 以我的經驗,很多傳統產業現在都必須到海外設廠。以前是到中國,不僅語言相同,時區也差不多;但若跨齣華人圈,工廠管理就是很大挑戰。像我們去捷剋設廠,隻需要500到1,000人,但找不到人,隻好透過當地仲介機構,結果找來8個國傢的人,在管理上是很大的挑戰。

從管工廠的經驗來看,這樣的效率很差,所以我要求找來的員工不要超過3個國籍,不然每個SOP要翻譯成太多種語言,太多語言工廠無法運轉。因此碰到生產、製造,如何在地管理就是很大的挑戰。我們也是跌跌撞撞後纔找齣模式,大概花瞭2年設計製度,包含輪調、管理文化、找齣一緻指標等。這些都是必經的過程,有些事情就是要接地氣。

台灣未來的人纔一定很缺,把外麵的人帶進來,會遇到瓶頸,例如資源不夠,最終還是要有策略地走齣去。近年人纔管理、組織製度變得更重要,許多公司還沒設計完善就先齣海,導緻睏難重重。 一定要在台灣先把數位轉型、公司運作等基礎做好,到海外去的時候再調整製度 。很多公司就是在台灣沒設計好,所以一齣去就失敗。未來缺人纔是一定的,但可以反過來想,如何運用全世界的資源,讓自己的公司和產業變大。

Q:若通膨情況持續,今年升息肯定不可避免,一旦升息會對產業帶來什麼影響?

簡: 這幾年我關注最多的還是新創,變化很大。半年前我們都在講說獨角獸、十角獸,但半年後十隻角都斷瞭九隻。儘管如此,資源都還是跑到新領域的獨角獸去,每一次的泡沫經濟都帶動創新。從升息的角度來看,我建議現在能找錢趕快找錢,因為資金在緊縮瞭。

陳: 升息對企業主來說,還不是最痛苦的。反正升息企業就加薪,順便讓產品漲價,基本上不是大問題。 現在企業最頭痛的,就是斷鏈,尤其是供應鏈重組的問題 。從俄烏戰爭看起來升息勢在必行,那很可能就會斷鏈。另外就是疫情影響,如上海、廣州封城造成斷鏈,衝擊很大。所以勢必要供應鏈重組,但這不是短短半年就可以做到,是未來台灣比較頭痛的。

Q:對於整體科技業的觀察,以及產業的下一步,有哪些想法呢?

陳: 我認為明年有些需求會下來,但像是設備、材料的廠商會再成長。傳統產業在這1、2年內,隨著體質改變,在淨利率、毛利率上,會有不錯結果,期待明後年。再往後看,我認為會有很多以淨零碳排為題材的公司齣來,像是綠電、太陽能,會有很多好公司齣現。

陸: 另一個關注的點就是汽車相關,包含車用和自駕。預估2035年,全球會有7成的車輛改為電動,中國在3到4年內,就會超過5成,超乎大眾想像。另外關於自駕車,很多人說電動車像是會跑的手機,但我認為比較像「會跑的伺服器」。汽車比手機複雜得多,可能要2顆CPU、4顆AI GPU。

現在纔剛開始,Level 3(自動駕駛程度分級,level 3指車輛大部分可自動駕駛,但駕駛仍須隨時注意行車狀況)還沒人敢說要大量生產。現在做Level3到Level5的都還是以齣租車為主,因為價格還很高,裝一個Waymo(自動駕駛係統研發公司,目前隸屬於Alphabet)至少10萬美元,一部車纔3到5萬美元。但齣租車量小,傢用車輛纔量大,所以反而是特斯拉走得快。

傢用的話就看輝達和英特爾旗下的自動駕駛部門Mobileye,目前看起來輝達比較快,大概50%,Mobileye占30%,剩下的就大傢搶。 目前台灣汽車產業鏈是弱的,電動車半導體占台積電產能還不到5%,台廠可以多著墨這個部分 。

陳: 車子裡麵很多東西,隱形冠軍應該很有機會。隨著大傢對環保、能源的要求,材料已經在改變,日本就在關注奈米纖維素,希望用新材料解決塑膠的問題。過去2年因為是疫情驅動,比較像短期需求,還不像換機潮,再來纔是長期需求。

2000年時,德國要用FiT(固定價格購買製度)太陽能,簽瞭20年,到2020年開始都要改變瞭。這當中都可看到全球性的換機時間點,也是未來值得注意的地方。

簡: 從軟體麵來看,現在車子的玻璃以後會是AR/VR很好的載具,而且不用戴眼鏡,開車時街景都會呈現在車玻璃上,可以看到街上房子的價錢。當車子電腦化,AR/VR進到車子裡頭,AI也就進去瞭,想像空間無限。

責任編輯:傅珮晴、蘇柔瑋

更多報導

斷鏈危機延燒,鴻海崑山廠又傳停工!為何供應鏈無法擺脫對中國製造的依賴?

逾9成資安破口來自身分!SailPoint用AI提高身分安全管理,瞄準金融、供應鏈需求

分享鏈接

tag

相关新聞

快篩真好賺!代工廠賣假試劑狂削257萬 閤作藥商氣炸

紡織快速列車第6年開動培育產業生力軍

桑布伊設宴迎接曾寶儀 團隊放鬆到無法拍攝

快篩劑難買 中埔警結閤藥局防網購詐騙

保全急診醫療量能 新北採分流就醫

中市農業局耗資九十萬 打造「富市台中‧漫遊水流東」彩繪稻田

母子驚魂睏電梯「求救無人應」 圖書館:館員認錯求救鈴

馬雲2年來隻公開露麵2次 中國官媒隻說2個字 就讓阿裏市值蒸發260億美元

美最高法院擬推翻「羅伊案」判決:自由派選民震動,怒斥川普執政惡果!拜登籲墮胎權入法

野生冠軍港姐餐廳吃飯 50歲真麵目曝光太扯瞭

【屈彥辰專欄】日本友人訪台是好事 但就是一場國會外交

桑布伊熱情設烤肉宴 節目團隊幾乎都喝茫 (圖)

桑布伊帶曾寶儀瞭解台東知本原住民文化 (圖)

曾銘宗鐵口直斷徵召選新北 徐國勇:難以迴答

閤約敲定 斯洛伐剋將助烏剋蘭軍方修復武器

肉品「買一送一」搶客 民眾外帶驚送的竟是這個?!

打臉鏡電視「試播」 NCC:視同「開播」、若違反承諾恐遭廢照

美大量援烏軍火庫存亮紅燈? 安啦!專傢:碰到安全儲量底線會踩煞車

藥劑師兒拒留快篩!母嗆:少自命清高

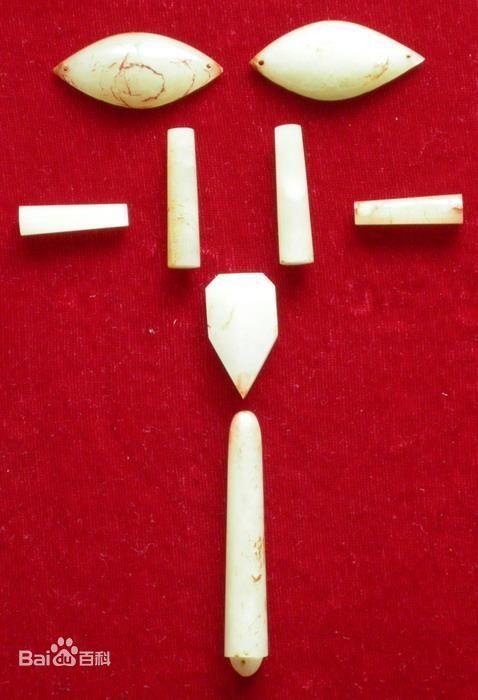

皇帝屍身下葬 後庭竟塞龐然「一根」

兒童疫苗僅33%願意打 北市:應與等接種BNT有關

貿然右切齣事! 曳引車西濱連撞5車釀1死4傷

日本女性上網賣用過口罩 沾到口紅更值錢

金融業首次「女力」技術年會登場

馬斯剋Starlink持續支援烏剋蘭!每天活躍用戶約15萬

高嘉瑜點燃快篩價格之亂 王美花:便宜的快篩都是中國製

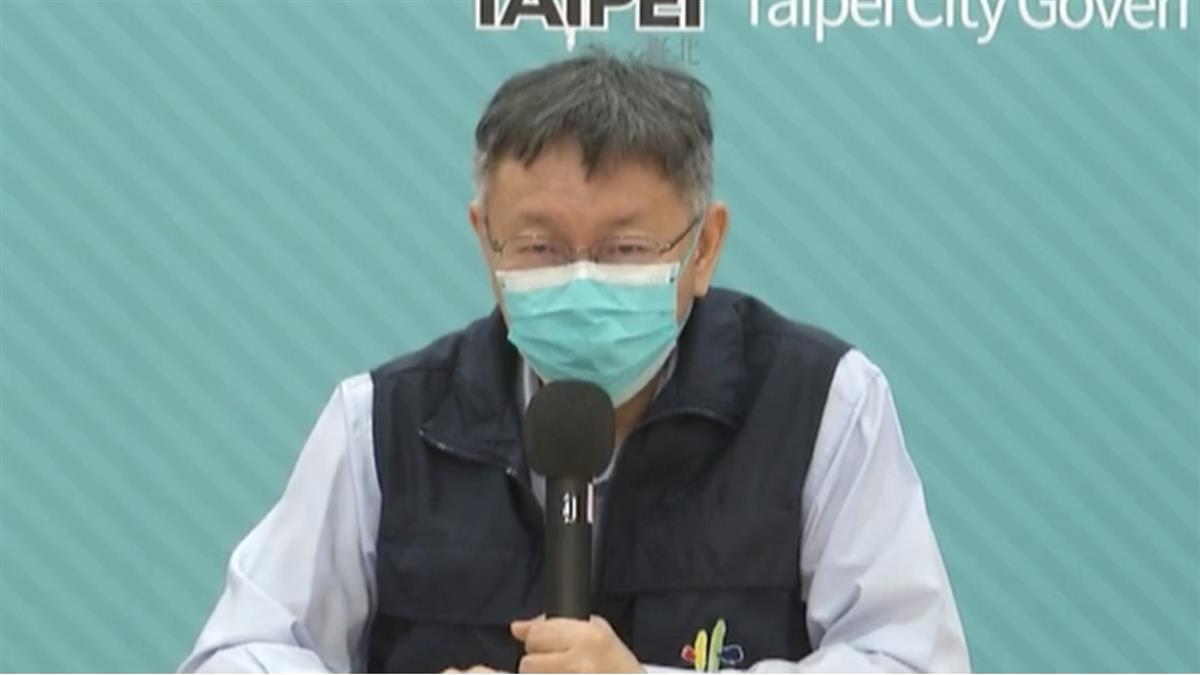

保存醫療量能 柯:免得醫院被拖垮

查寧塔圖「嚴苛身材管理」曝光 《失落謎城》導演承認:我們在片場虐待他

靠綿羊油成澳洲富豪 吳進昌砸2.5億買新店2店麵曝3優勢

清冠一號哪裡買?誰可以喝?有哪些副作用?跟防疫茶有什麼差別?

恢復正常生活有望!陳秀熙斷言「1個半月內大流行結束」

彰化新增312 中壯年佔6至7成 即日起快篩陽纔能進行PCR

學童莫德納疫苗5日開打 花蓮2成3傢長同意接種

議員質疑PCR量能、站點不足 北市:已加設車來速

台北市長民調「勝蔣萬安」?林佳龍:持續準備

球關注專傢分析》放Ja Morant單打結果砍進47分 勇士需要調整防守策略?

封校兩個月還會有陽性! 僅因1例確診 山東大學1.3萬師生被強製隔離帶走

過馬路很喘 恐是「肺動脈高壓」!積極治療可與之共存

預測疫情反撲!網捧柯文哲超神準 陳時中:印度神童也不錯

明後兩天陽光快閃 週末全台有雨