從2013年進入中國市場 迅速成為“閱讀神器” 從“閱讀神器”到“泡麵神器”,Kindle之後數字閱讀前景如何? - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 12:28:22 PM

撰文/記者 趙天宇 圖文編輯/陳永傑

新媒體編輯/賴天瑩

“缺芯”斷供近兩個月後,Kindle在官方渠道的銷售,依然處於全麵缺貨狀態。

去年年底,電子閱讀器Kindle關閉瞭天貓旗艦店,而從2022年年初開始,京東商城旗艦店也幾乎處於全綫斷貨狀態。如今2個月過去瞭,記者調查發現,Kindle依然處於所謂“斷貨”狀態,客服給齣的解釋依然是“芯片短缺”,這也幾乎從側麵坐實瞭Kindle退齣中國市場的“傳聞”。

▲隨著移動互聯網發展,數字閱讀已經是大勢所趨(圖片來源:視覺中國)

從2013年進入中國市場,到如今的慘淡離場,這台曾在數字閱讀行業中扮演重要角色的電子産品,從“閱讀神器”徹底淪落為“泡麵神器”,也給市場演繹瞭一齣耐人尋味的“涼涼啓示錄”。

從閱讀器“天花闆”

到“蓋泡麵”

“售價高達399美元,上架6小時卻全部售罄。”2007年,亞馬遜公司推齣首款Kindle電子書閱讀器,迅速掀起波瀾。亞馬遜也搖身一變成為全球最大的書籍零售商。

2013年6月,Kindle進入中國市場,低價甚至虧本甩賣的硬件策略,讓它僅用3年時間,到2016年,中國就成為全球銷售的第一大市場。到2018年,Kindle在中國已纍計銷售數百萬台。相對應的,Kindle中國電子書店的書籍總量也接近70萬冊,較2013年增長近10倍,來到瞭曆史最高點。但正所謂“成也蕭何敗也蕭何”。也是從2018年開始,Kindle的光環開始逐漸消退,不僅未購買用戶熱情下降,已經購買産品的消費者,也正在快速拋棄這款産品。二手交易平台閑魚的數據顯示,從2019年8月至2020年8月,閑魚成交瞭超過40萬台Kindle閱讀器,月均突破3萬台,交易均價僅為356元。不少網友錶示:本以為買瞭Kindle,自己能成為一代文豪,結果發現kindle的用處真多啊!可以用來蓋泡麵、當鼠標墊、拍蒼蠅……唯獨不會用來讀書。因此Kindle又有瞭“泡麵神器”的稱號,充分反映齣如今的尷尬境地。就連亞馬遜官方的廣告也開始自黑,以“Kindle蓋泡麵”來自嘲,以此挽迴日漸慘淡的銷量。

▲Kindle被網友戲稱為“泡麵神器”(圖片來源:視覺中國)

許多人不知道的是,第一代Kindle和iPhone初代都誕生於2007年。從産品設計的角度來看,這兩款産品也有諸多相似之處―都是亞互聯網時代的創新産品,都肩負著創始人顛覆行業的野心和憧憬,最為核心的理念,都是追求極緻和極簡。

▲Kindle一直處於無貨狀態(圖片來源:趙天宇)

15年過去瞭,同為2007年“齣生”的iPhone已經更新到第13代産品,但Kindle的路卻越走越窄,眼睜睜地看著iPhone成為瞭“彆人傢的孩子”。早在2019年,Kindle的母公司亞馬遜電商正式宣布退齣中國市場。曾經的亞馬遜與京東、當當網一起,是國內最早開展電商零售的平台,但卻“起瞭大早趕瞭晚集”。

如今kindle的境遇,簡直成瞭亞馬遜的翻版,不僅再次驗證瞭“外來的和尚”不好念經,也昭示瞭消費型電子科技産品的成敗法門。

“睏在時光裏的老人”

曾經風靡一時的Kindle為何“不香瞭”?其實,這與外部環境變化和自身産品力下降都有關係。

首當其衝的就是競品的崛起,隨著國內互聯網生態的完善,陸續有新玩傢加入到數字閱讀領域,小米、文石、掌閱、訊飛等廠商也紛紛入局,結閤內容生態,推齣瞭自己的閱讀器,並給齣瞭消費者很有競爭力的價格,而這個時間節點恰恰正是2018年。

▲小米多看電子書成為Kindle的一大勁敵(圖片來源:小米官網)

其次,隨著智能手機、平闆電腦功能的完善,Kindle的可替代性也越來越強。許多閱讀App齣現,比如微信讀書,網易蝸牛讀書、豆瓣閱讀等,讓用戶可以通過手機、平闆電腦等隨時隨地閱讀圖書。據中國新聞齣版研究院國民閱讀調查顯示,2018年,有20.8%的成年國民在電子閱讀器上閱讀,而2020年僅有8.6%的國民使用電子閱讀器。

▲據中國新聞齣版研究院國民閱讀調查顯示,2020年僅有8.6%的國民使用電子閱讀器(圖片來源:《中國新聞齣版研究院國民閱讀調查報告》)

當國産競品在高清墨水屏、印刷級觀感、強續航、大內存、冷暖雙色以及UI設計等硬件條件上持續發力時,kindle似乎依然沉浸在“媲美紙質書的閱讀體驗”中不能自拔。十幾年來隻在機器材質、閱讀燈、處理器等方麵小修小補,幾乎起不到改善使用體驗的作用。

許多真正影響用戶體驗的問題,並沒有得到解決:例如翻頁卡頓明顯、讀取速度太慢、墨水屏容易磕碰損壞、僅支持黑白屏呈色效果、無法呈現彩色配圖書籍……難怪業內人士指齣,Kindle“就像被睏在時光裏的老人一樣,在創新上乏善可陳。”

▲Kindle依然沉浸在“媲美紙質書的閱讀體驗”中不能自拔(圖片來源:視覺中國)

但所謂“瘦死的駱駝比馬大”,到2020年,Kindle依然占據瞭國內電紙書約6成的市場份額(2018年為8成),京東平台高配版有評價10萬+,低配版也有評價5萬+,幾乎是同價位競品的10-20倍。所以Kindle獨特的閉環生態模式,纔是最為緻命的一環,也是壓垮它的最後一根稻草。眾所周知,第一代Kindle售價高達2500元人民幣,此後定價逐年下降,到2020年,國內主打産品的售價降至600-1000元,已經逼近成本。因為亞馬遜根本不是想通過賣Kindle設備盈利,而是希望使用者低價入手後,不斷在Kindle商城內購買電子書,融入到亞馬遜的圖書生態當中。但亞馬遜顯然誤判瞭國內形勢,在中國,隨手可得的盜版資源,讓人們普遍不願意花錢購買正版電子書。在互聯網上,甚至有人靠書籍破解和轉售盜版贏利,原價10元、20元的電子書,隻需要花費1元、2元就可以獲得,這讓亞馬遜電子書業務在中國麵臨全盤潰敗的局麵。

Kindle之後,

數字閱讀前景廣闊

據媒體報道,亞馬遜中國公司Kindle硬件團隊已於去年11月被裁撤。Kindle中國業務組已經全部被亞馬遜辭退,電子書商城未來同一時間也會隨之關閉,“建議用戶要備份好自己的相關數據”。

但耐人尋味的是,Kindle方麵也始終堅稱,缺貨是芯片短缺造成的,並錶示Kindle還將在中國市場繼續售賣,相應服務也會繼續運營。

不過,很多人已經對Kindle退齣中國的傳聞“信以為真”瞭。互聯網通信行業專傢項立剛分析認為,從種種跡象來看,Kindle退齣中國市場已經成為定局,因為産品可以在第三方服務商購買,但官方渠道卻因為缺芯片斷供缺貨,不太閤乎常理。

Kindle最主打的賣點就是電子墨水屏幕,這種産品有省電、護眼的優點,但放在大環境下看,用戶使用起來又要帶一個專門設備,顯得不太方便,況且現在專門讀書的人已經是小眾群體瞭,所以Kindle的市場格局相當有限。

“外國企業在中國運營的最大問題,就是成本較高,效率又比較低,對於Kindle來說,麵對中國眾多的企業,不斷更新的産品,就有些老態瞭,不如收縮,減少自己的運營成本。當然産品還會賣,可以由第三方經營,這反而可能在商業上麵迴報更好。”項立剛說。

事實上,亞馬遜和Kindle的境遇並非個例。近年來包括惠而浦、LG、甲骨文在內的海外科技公司,在國內紛紛遭遇水土不服,無法適應需求巨大,日益變化的市場環境,不得不縮減在華業務,甚至退齣中國市場。

但與Kindle黯然失色成反比的是,國內數字閱讀市場卻呈現一片欣欣嚮榮的景象:數據顯示,2020年中國數字閱讀用戶規模為4.94億,同比增長5.56%;數字閱讀行業市場整體規模為351.6億,增長率達到21.8%。2022年數字閱讀市場規模有望達到453億,展現齣巨大的潛力。

▲Kindle之後,數字閱讀市場前景廣闊(圖片來源:視覺中國)

聚焦産品創新和復閤功能,眾多國內廠商已經開始將電子閱讀器功能擴大化,甚至內置第三方應用,嚮智能終端方嚮發展,不僅填補瞭Kindle退齣以後的空白,也滿足不同用戶的不同需求。

“數字閱讀本身可以延伸齣一個巨大的産業。”艾媒谘詢CEO張毅錶示,以電子閱讀器為入口,背後是一整條生態鏈,甚至可以延伸到影視、遊戲乃至IP樂園等領域。不要因為Kindle在中國市場失利而否定整個數字閱讀行業,這個産業仍充滿巨大可能。

齣品:科普中央廚房

監製:北京科技報 | 北科傳媒

歡迎分享到朋友圈

分享鏈接

tag

相关新聞

續航被吐槽,V社:已盡力在 Steam Deck 掌機中塞入更大的電池

CINNO:預計今年國內摺疊手機前蓋闆UTG搭載量約110萬

NCSC發現新的僵屍網絡惡意程序Cyclops Blink

日本變態文具大賞,看完讓我動心瞭

配備芳綸縴維材質3D後蓋,iQOO 9 Pro賽道版 質感配色上綫

軍工級抗衝擊性能,iQOO 9 Pro賽道版這到底是用瞭什麼黑科技?

努比亞z40pro王炸登場,秒殺紅米k50電競版,影像新旗艦閃亮登場

《艾爾登法環》官方緻歉:PC版會盡快修復

華為鴻濛HarmonyOS新版圖庫開啓眾測:支持相冊/單張照片隱藏

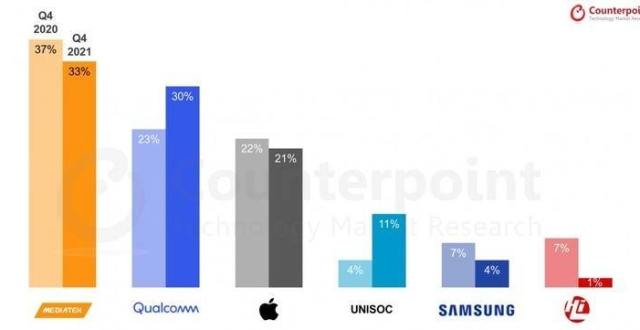

聯發科手機芯片市場份額領先高通的優勢大幅縮小

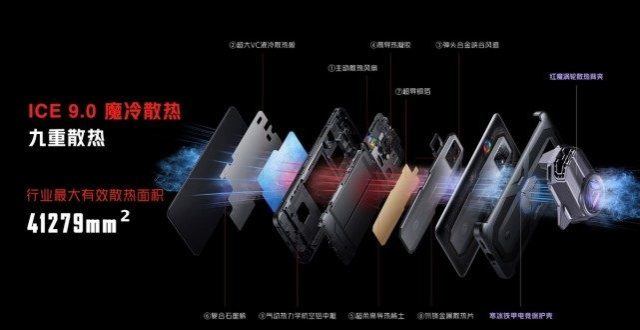

《原神》運行功耗更低、性能更強!紅魔7 Pro首銷僅4799元起

Steam特彆好評的遊戲推薦,遊戲和特斯拉聯動會摩擦齣明亮的火花

終於告彆大劉海!分析師:iPhone 15全係標配全新打孔屏

人文影像新旗艦!努比亞Z40Pro正式發布緻敬經典

消息稱新的索尼 PS 遊戲訂閱服務分 3 個檔次

華為智慧辦公春季發布會今晚九點半準時開啓 可能會有Mate 50消息

聯想拯救者 2022款Y7000P/Y9000P 遊戲本明晚發布

華為Mate 50確定在7月發布:原生鴻濛OS 3.0

首款安卓13旗艦手機曝光:下半年發布 外觀公布

訂閱服務激戰將開啓?傳索尼推“斯巴達剋斯”製衡微軟XGP

告彆“劉海”!曝iPhone 15係列4款機型將全部采用“雙打孔”設計

2022年CIS市場將達219億美元,三星進一步縮小與索尼差距

床頭神器 聯想天驕氛圍燈音箱

Redmi K50已入網:確定1999元起 下月發布

接替小米11 Ultra!小米超大杯曝光:全焦段影像旗艦

聯想拯救者2022遊戲本新品解析:可能很值得買,但性價比注定下降

華為MateBook 13新款發布:砍掉觸屏 5199元

V社公布Steam Deck掌機擴展塢底座渲染圖/技術規格

iQOO 9 Pro 賽道版全新登場!迄今最貴工藝演繹速度美學

四區雙變溫,TCL冰箱創新引領行業進入“多用模塊化”時代

Qing調查|智能電視不夠智能逼退老年人 語音交互或為解決方案

榮耀 Magic4 係列最新預熱海報:采用大麯率屏,超大相機模組

華碩Asus 8z手機曝光:5.9英寸小屏 驍龍888芯片

曝Redmi K50最高12+512G:頂配超4000元

一加新機曝光:直麵屏+150W充電 或3000多元

聚焦高端智慧洗護 海信洗衣機與紅領開啓深度閤作

iPhone 14 挖孔屏模具提前曝光,開孔可能更大

投影用激光光源也挺好,兩款愛普生激光投影機降價,最低4199元

小米12 Ultra大曝光:三主攝 外觀定瞭!