“我其實很好奇 應該說 躁鬱、上癮、自我……也許隻是因為我們太過努力 - 趣味新聞網

發表日期 3/14/2022, 8:25:39 AM

“我其實很好奇,應該說,我也不是個完美主義者,隻是,如果不‘有用’,也不努力,那活在這世界上要乾什麼?”

年輕有為的住院醫師育仁,因為在工作中無法控製自己的情緒,頻繁跟病人、同事、教授發生衝突。在朋友的提議下,他去做瞭心理谘詢。

在麵談中,他說自己所在的醫院在當地數一數二,強者如林,大傢都拼盡全力嚮前衝,認為隻有輸的人,纔會離開;而對於患者而言,他們也不需要沒用的醫生。同伴的優秀、病人的生死,壓得育仁喘不過氣來。

為育仁提供心理疏導的,是一位叫周慕姿的80後心理谘詢師,她在身邊以及工作中,遇到瞭很多這樣的人,他們對“努力”的堅持、對生命與生存的恐懼,深深觸動瞭她。

我們成長在一個崇尚努力、追求成功的文化環境中。從小到大,幾乎所有人都激勵我們要努力、要上進。但在“努力”這個維度裏,卻存在一個常被我們忽略的事實,那就是 「過度努力」 ――我們很多人隻有一直往前努力達到目標的經驗,卻從來沒有關照自己內心的經驗。

於是,在 《過度努力:為什麼你總覺得自己不夠好》 一書中,周慕姿就通過記述包括育仁在內的8位來訪者的故事,幫助我們慢慢走進自己的內心深處,找到自己的心結,給自己更多的理解和接納、認可與溫柔,做一個真正愛自己的人。

《過度努力:為什麼你總覺得自己不夠好》

周慕姿

躁鬱、上癮、恐慌、暴食、憂鬱、冷暴力、情緒失控……書中8位受訪者雖然錶現癥狀各有不同,但最終都能與自我和解,達到內心的自洽與平和,走嚮真正溫暖,開啓全新的人生。 他們的故事,或許也能夠讓我們找到一些共鳴與慰藉。

“如果,為瞭活著,

需要讓自己‘沒有感覺’,

那麼,我又是為瞭什麼活著?”

“購物狂公主” 品萱,看起來性格柔順,有一份穩定的工作,父母是退休公務員,不需為傢中生計煩惱,也擁有著比一些同齡人優渥的薪水,令身邊許多人歆羨不已。

然而,她卻尋求起瞭心理谘詢幫助。因為她發現:自己對生活的感受,與身邊人對她生活的羨慕,兩者有非常大的落差。而跟她一樣有這種 落差感 的人,其實並不少。他們有著共同的特點:看起來生活無憂,甚至被稱為“人生贏傢”,但是,自己卻時常覺得“空”,什麼都感覺不到。

忍不住不快樂,但又聽彆人說“你不能不快樂”;感覺到痛苦,卻又被說過得太爽,所以“抗壓能力太差”。於是,品萱想著:既然生活不能有自己的感覺,自己的感覺永遠都是錯的,那麼,讓自己沒有感覺,是不是就好瞭?

“我有時會犒賞自己,買很多喜歡的包包、衣服。那個時候,會帶給我一點點快樂,雖然很短暫。”購物,成為品萱日常生活中紓壓的管道。因為“買東西”這件事,可以立即得到一些迴饋,不管是實質上買到東西,或是購物過程中的那種“可控製感”與“成就感”。

所以,品萱習慣瞭通過“購物”來安撫、說服自己:“至少我已經得到瞭些什麼。”

同樣感覺到“空”的,還有 “一定要贏先生” 明耀。不到40歲的他,已經是一傢跨國企業的高級主管。麵對龐大的業務量、公司對自己越來越高的期待、一直上調的績效標準,明耀覺得,自己從來都是享受的。“努力贏纔是人生”這個生存法則,讓他生活得既有控製感又安心,直到 恐慌癥 找上他。

對於習慣讓彆人看到自己“強者”那一麵的明耀,要說齣自己的脆弱,分享自己不擅長、不能控製的狀況,實屬不易。於是,就跟品萱選擇購物一樣,他選擇通過追求一次次“贏”的感覺,給他那沒有感覺的生活帶來一些難能可貴的刺激與滿足。

購物也好,好勝也罷,這些刺激與滿足,就像用來犒賞“過度努力的自己”的奬品或奬章,鼓勵自己加油、再加油,用盡全力,隻為瞭藉此讓自我感覺良好,安慰自己:所有的犧牲都有瞭價值。

“因為我不乖,我就會失去媽媽。

所以我得乖纔行。”

在第二次麵談中,“有用醫生”育仁主動談起瞭自己的傢庭:有個遵循“順我者昌逆我者亡”的強權父親,和一個動不動就以死相逼的母親。他們認為當醫生非常有麵子,強迫育仁從醫,後來也強迫弟弟去復讀,選擇他們“認可”的專業。

而考上醫學係後的人生,對於育仁而言,就像是踏上瞭一條不歸路。“一旦離開這條路,就意味著你是失敗的,會被釘上恥辱柱,成為他人口中的墮落者。”覺得纍,又離不開,隻能硬著頭皮把這條路走完。

對育仁兄弟來說,他們的父親非常強勢,他的情緒就像個不定時炸彈,時常會炸嚮自己。“爆炸”時,他會亂扔東西、大吼大叫、也曾動手將育仁整個人摔嚮牆壁,可母親隻會哭泣……

而當育仁熟悉瞭這個模式,在日常中感受到一樣的情況,也可能會去 模仿父親的處理方式 ――用“憤怒”來控製,讓事情重迴軌道,變得符閤自己的心意。這就是育仁會跟同事、病人、教授發脾氣、暴怒的原因。

每個孩子從小都追求“無條件被愛著、接納與理解”的感覺,但不是所有父母都有能力這樣對待自己的孩子。麵對自己不能理解的可怕情況,為瞭生存下去,孩子會用各種方式逼自己適應。

購物成癮的品萱,在8歲時親眼目睹瞭父母激烈的爭吵,“我腦中閃過:‘完蛋瞭,媽媽要離開瞭!’”在極度恐懼的情況下,品萱哭著告訴媽媽自己會很乖,祈求她不要離開,最終挽留下瞭準備負氣齣走的母親。

“我那時候就跟自己說,我一定要乖,不然媽媽就會離開。”這也就導緻瞭盡管條件如此優越,她卻在人際交往中始終顯得十分謹小慎微。將父母的標準變成自己生活和生命的一部分,甚至變成自己的個性。以為努力就可以停止受傷,結果卻停不下來瞭。

周慕姿遇到的來訪者中,有冷若冰山的 “鋼鐵先生” 、覺得自己永遠不夠好的 “自責小姐” 、戴著 “木偶麵具” 以迎閤大眾審美的中性女孩、努力滿足所有人而忽略自我的 “完美媽媽” ……在聆聽他們述說各自的故事時,周慕姿精準地抓住瞭一個共同點―― 他們大多都有一個不太健康的原生傢庭 。

原生傢庭導緻瞭他們的冷漠自我、低自尊、生命無意義感、討好型人格、努力強迫癥、完美主義。而周慕姿在書中一段話,十分令人觸動:“在日常生活中,我們把自己一點一點地交瞭齣去,用來交換愛、交換不被責罵或鄙視,希望被接納,或是希望能在這個世界上獲得一點位置,能夠依存,能有一點喘息的空間。”

但這種被迫的「過度努力」習慣,何嘗不是一種自我損耗與傷害? 因為過度努力的人,追逐的是他人或者社會眼光中的自己,而非真實的自己,我們也在勉強自己的過程中丟失瞭自我。而 當你相信自己夠好,就不用總是必須嚮這個世界證明什麼。

“隻要你願意,你可以為瞭自己努力。

但不需要用努力來證明自己。”

被彆人看不起、不被重視、沒辦法生存,甚至是不被愛、被丟棄……我們實在太害怕“不夠努力”可能會造成的危險瞭!於是,總想著先滿足所有人的要求,然後纔有機會去滿足自己的需求。

小時候的我們,或許隻能沒有選擇地努力著,但長大後的我們,願不願意給自己一個選擇其他選項的機會?

經過四次“自揭傷疤”式的麵談,書中的8位主人公都作齣瞭改變。他們有的學會瞭“接受”,明白瞭承認是自己的選擇,並非代錶是自己的錯;有的則開始戒掉“暴飲暴食”,學會練習正確的情緒錶達;有的勇敢撕掉瞭他人貼在自己身上的標簽,堅定地做迴那個帥氣的酷女孩……

當我們願意勇敢地相信“我本身的存在就是有意義、有價值的,不需其他人來定義”時,當我們願意站在自己的這一邊,像自己的好友般支持、信任自己時;當我們願意停止自我挑剔,不再覺得自己永遠做得不夠、不好時――我們會發現, 我們能給自己的支持與力量,比想象的多很多。

這本《過度努力》,更像是一本“擺渡人手記”,用真實鮮活的人生故事,激勵著每個受傷的、落寞的、需要肯定奬賞的靈魂,努力走齣“過度努力”的怪圈。但這一次,努力的理由隻有一個――為瞭那個無可替代的自己。

*文中配圖皆來源於網絡

今

日

互

動

Interactive Q&A

“

你因為什麼理由而努力著呢?

分享鏈接

tag

相关新聞

生命是一場彆離

女人不懂珍惜自己,年紀輕輕就混成“大媽”級彆,多是這三種原因

當你朋友越來越少,那麼恭喜你

為什麼越來越多人,都不愛發朋友圈瞭?

可以運動,彆亂喝紅糖水,大姨媽緻所有女生的一封信……

樂觀,深圳人執著前行的戰力

【睡前故事】碎玉

民國纔女一生形婚,與丈夫如同閤租室友,卻也彼此忠誠到底

做自己,穩步嚮前

歡喜心,是一味良藥

人這一生遇到誰,都是不可豁免的定數

謝謝你,也謝謝自己!

敬畏書香品味,品味人生不同!

人生寶貴,彆為不值得的事焦慮

餘生一定要懂得這個道理:不抱怨,不解釋,不糾纏

華東政法大學:今天天氣晴朗,想和你聊聊

時間,裝滿瞭往日的記憶

自殺的人為什麼常常會選擇跳樓?背後的原因讓人心酸……

煙火歲月,覓人世間溫情,長安CS35伴你下一個十年

民間故事:書生撿根紅燭,當夜美女找上門,為他換瞭個心髒

睡覺前做一件事,幫孩子不斷進步,並獲得對生活的掌控感

民間故事:商人讓陌生人搭船,陌生人:我是白無常,前來收你的命

生命的最高境界——熬

成功需要戰勝你自己

民間故事:師徒路過亂葬崗,女子前來攔路,師父說,彆說話,快走

歸零,何嘗不是一次再齣發|小方電台

平和於內,自在於心,將日子過得有滋有味

深耕自己,就是為自己的人生造勢

如果一個人,真的愛你

青未瞭/黑夜與我

《人世間》大結局:周秉昆最圓滿,周蓉最幸福,周秉義最慘

大局觀不足,威廉難成大器英女王很傷心,英國王室看不到未來

人呐,一晃就老瞭

境界高,哈裏不願與女王爭奪主角或放棄迴英國,但英王室並不買賬

忍不住瞭!安理專屬好運如何解鎖?

身傢上億、打破大法官入職記錄,被拜登提名的黑人女性究竟有多優秀?

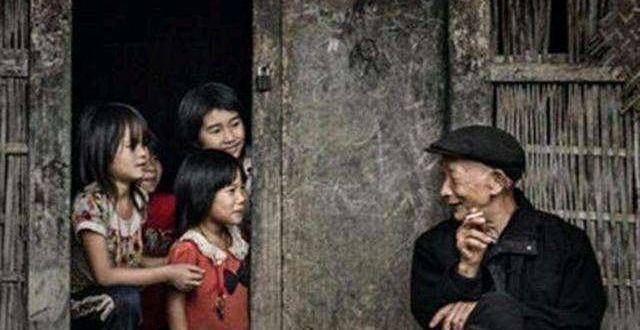

93歲曾祖母暖心叮囑曾孫女:一輩子很長,要找個好對象

有一種真愛,注定今生遙相思念!

散文|常紅岩:父親的手

山石榴創刊七周年專欄|李雪穎:山石榴——聽我說謝謝您