圖片來源:視覺中國“雙減”政策的有效落實需要精準識彆學生選擇參與課外補習的深層原因 研究我國中小學生首次參與課外補習時間能夠為疏解傢長和學生的課外補習需求提供實證依據。本文基於2017中國教育財政傢… 起跑綫競爭:我國中小學生首次參與課外補習時間分析 - 趣味新聞網

發表日期 2/24/2022, 4:05:28 PM

圖片來源:視覺中國

“雙減”政策的有效落實需要精準識彆學生選擇參與課外補習的深層原因,研究我國中小學生首次參與課外補習時間能夠為疏解傢長和學生的課外補習需求提供實證依據。本文基於2017中國教育財政傢庭調查(CIEFR-HS 2017)數據,采用生存分析的方法,對我國中小學生首次參與課外補習時間進行瞭刻畫,探討瞭傢庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間的影響。研究發現:

(1)我國中小學生大多數參加過課外補習,且許多學生在較低年級就參加瞭課外補習。

(2)我國中小學生首次參與學科類課外補習時間明顯早於興趣類課外補習,隨著年級的升高這一差異更為凸顯。

(3)城鄉地區和不同階層傢庭的學生首次參與課外補習時間存在顯著差異,但這種差異隨著學段的上升而逐漸縮小。

(4)傢庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間有顯著正影響,傢庭社會經濟背景越好的學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間均越早,但這種差異隨著學生學段的上升而減小。

“雙減”政策背景下,建議政府進一步提高學校教育質量和校內課後服務品質,更好滿足傢長和學生對個性化教育的需求;重點照顧弱勢階層傢庭,為學習成績較差的弱勢階層學生提供校內學業輔導幫助;引導傢長理性選擇課外補習,客觀辯證地審視課外補習對學生發展的影響。

關鍵詞:“雙減”政策;課外補習;首次參與時間;生存時間;生存分析

目錄概覽

一、引言

二、文獻綜述

三、變量描述與研究方法

四、我國中小學生首次參與課外補習時間的壽命錶分析

五、學生首次參與課外補習時間影響因素分析

六、研究結論、討論與政策建議

一、引言

我國首份國傢義務教育質量監測報告(《中國義務教育質量監測報告》)顯示,2015―2017年中小學生參加課外補習比例較高,四年級和八年級學生參加課外補習比例分彆為43.8%和45.5%(中國新聞網,2018)。學生課外補習參與規模龐大,甚至在課外補習市場開始齣現“贏在起跑綫”的趨勢。有報道顯示,五六年級的學生很可能有五六年課外補習參與經曆,很多學生從小學一年級開始就是課外補習的“常客”瞭(鍾森,2012)。

課外補習市場規模的膨脹是造成中小學生校外培訓負擔過重的原因之一,課外補習問題已經引起瞭社會各界和政府部門的高度關注。總書記在2018年全國教育大會上的講話中提到,“對校外培訓機構要依法管起來,讓校外教育培訓迴歸育人正常軌道”。2021年5月21日,總書記主持召開中央全麵深化改革委員會第十九次會議時強調,要“強化綫上綫下校外培訓機構規範管理”。2021年6月15日,教育部召開校外教育培訓監管司成立啓動會,組織實施校外教育培訓綜閤治理,對深化校外教育培訓改革具有重大意義。2021年7月24日,中央辦公廳、國務院辦公廳聯閤印發瞭《關於進一步減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱“雙減”),提齣“學生過重作業負擔和校外培訓負擔、傢庭教育支齣和傢長相應精力負擔1年內有效減輕、3年內成效顯著,人民群眾教育滿意度明顯提升”(中央辦公廳,國務院辦公廳,2021)。

在“雙減”政策大力推進和落實的過程中,仍有部分傢長感到迷茫和焦慮,依然選擇繼續讓子女參加課外補習,“住傢老師”“眾籌私教”等變異形態的課外補習開始齣現(教育部辦公廳,2021a)。從課外補習市場的供給側和需求側雙嚮來看,圍繞“雙減”政策相繼齣台的一係列措施主要是從供給側齣發對校外培訓機構進行規範化治理。但是從需求側來看,傢長選擇讓子女參加課外補習具有更深層次的原因,隻有深入瞭解傢長和學生選擇進入課外補習市場的時間規律和背後原因,纔能有效疏解傢長對課外補習市場的需求,從而構建傢庭、學校、社會協同育人機製,使“雙減”政策有效落實。

學生首次參與課外補習可以視為傢長選擇進入課外補習市場的決策,但目前極少有研究關注學生首次參與課外補習的時間,也極少有研究探討傢庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間的影響。本文采用生存分析方法,刻畫我國中小學生首次參與課外補習時間及其變動趨勢,從課外補習市場的需求視角來分析傢長選擇讓子女參與課外補習的原因以及不同學生群體選擇首次參與課外補習時間的差異,為推進“雙減”政策的有效落實和校外培訓機構治理提供實證研究支持。

二、文獻綜述

國內外關於中小學生參與課外補習時間的研究主要集中於不同年級的參與規模。早在1993年,日本24%的小學生和60%的初中生參加瞭課外補習。韓國1997年的數據顯示,小學生、初中生和高中生參與課外補習比例分彆為82%、66%和59%(Bray,1999)。西班牙升入初中前的小學生參加過課外補習的比例超過瞭60%(Runte-Geidel & Marzo,2015)。一項2011年的調查發現香港地區九年級學生中有53.8%參加課外補習,高三年級參加課外補習的學生比例更是達到瞭71.8%(Zhan & Bray,2013)。德國參加過課外補習的小學生和中學生比例分彆為6%和18%,其中17歲學生參加過課外補習的比例為47%(Hille,Spiess,& Staneva,2016)。馬來西亞的數據顯示高年級小學生參加課外補習比例高於低年級小學生(Jelani,2012)。

圖片來源:unsplash

國外相關文獻中尚未見到專門討論中小學生首次參與課外補習時間的研究,但已有研究錶明小學階段就有大量學生開始選擇參與課外補習,並且隨著年級的升高,參與過課外補習的學生比例呈上升趨勢。從國內中小學生參與課外補習時間來看,武漢市的調查數據錶明小學二年級學生參加課外補習比例就達到瞭77.4%(陳全功,2009)。2014年北京市某示範初中的數據顯示,小學一年級學生參加數學課外補習比例為17.86%,到六年級這一比例達到瞭72.66%(張羽,劉娟娟,李曼麗,2015)。數據主要來自北京市的示範性初中,無法有效代錶我國中小學生首次參與課外補習時間的總體情況。2018年中國傢庭追蹤調查數據研究發現,我國基礎教育學生樣本中參加課外補習的學生比例為32.4%,並呈現齣瞭東部最高、中部次之、西部最低的特徵(薛海平,左舒藝,2021)。

從中小學生參與課外補習影響因素的相關研究來看,傢庭背景因素受到瞭國內外學者的廣泛關注。國內相關研究中,薛海平等(2009)通過研究中國城鎮學生課外補習情況發現, 父母受教育水平和傢庭經濟收入對我國城鎮學生選擇參與課外補習具有顯著正影響。 重慶九年級學生數據顯示父母學曆水平越高的學生越可能選擇參與課外補習(Zhang,2013)。鬍詠梅等(2015)的研究錶明來自不同傢庭社會經濟地位的學生參與課外補習的機會存在顯著差異,傢庭社會經濟地位越高的學生參加課外補習的可能性越大。

從國外相關研究來看,通過比較德國和日本學生課外補習參與情況,Steve(2014)研究發現德國學生是否選擇參與課外補習並沒有受到傢庭社會經濟地位的顯著影響。但西班牙的調查數據發現父母為白領的學生比父母為藍領的學生選擇參與課外補習的可能性更大(Runte-Geidel & Marzo,2015)。在歐盟(Bray & Kwok,2003)、韓國(Kim,S,Lee,2010)、俄羅斯(Loyalka & Zarkharov,2016)、柬埔寨(Jeffery & Tsuyoshi,2019)也都有研究錶明傢庭社會經濟地位越高的學生參加課外補習的可能性顯著越大。

概言之, 國內外許多研究都發現傢庭社會經濟地位越高的學生越可能選擇參與課外補習 (Bray,2013;李佳麗,2019;薛海平,宋海生,2018;張薇,馬剋・貝磊,2017)。因此,傢庭社會經濟背景是分析中小學生首次參與課外補習時間的重要影響因素。傢庭所在地對學生選擇參與課外補習也具有不可忽視的作用,已有研究發現我國西部地區學生參加課外補習的可能性顯著低於東部和中部地區(薛海平,2015)。我國城市學生參加課外補習的概率遠高於農村學生(陳全功,2011)。國外相關研究發現我國城市學生比農村學生更可能選擇參與課外補習(Liu,Bray,2017)。韓國(Kim & Park,2010)、肯尼亞(Buchmann,2002)、土耳其(Tansel & Bircan,2006)也都存在類似的研究結論,即與農村地區相比,城市地區學生對課外補習的需求以及課外補習機構的供給能力顯著更高。

生存分析是一種探究生存時間及其影響因素的方法,國內相關研究主要集中於醫學、經濟學和社會學領域,在教育學領域中涉及生存分析方法的研究尚不多見,且主要集中於畢業生就業時間狀況(丁小浩,李瑩,2006)、學生輟學的時間規律(李瑩,王曉鳴,2009)、教育代際流動(呂國光,劉偉民,2012)等方麵。

從國外采用生存分析方法的研究來看,Theune(2015)采用生存分析方法探究瞭德國學生工作狀況與獲得學位時間的關係。Burke(2016)使用生存分析方法分析瞭不同母語的新興雙語學生的學習時間差異,發現西班牙語的新興雙語學生比其他學生需要投入更長的時間來獲得同等英語水平。也有研究使用生存分析方法預測瞭南非青少年輟學的風險,分析結果錶明抽煙和飲酒行為對青少年輟學具有顯著預測作用(Weybright,Caldwell,& Xie,2017)。Marshall(2020)基於希臘和意大利大學生數據,使用生存分析方法探究瞭高等教育研究中兩個新指標的性彆差異。另外還有研究采用生存分析方法探究居民受教育程度對健康的影響(Margolis,2013;Van,O’Donnell,& Van,2011)、教育代際流動問題(Carmen,2013;Finch,Lapsley,& Baker,2009)、傢庭背景對學生受教育時間的影響等(Fuller,Singer,& Keiley,1995)。總而言之,國內外采用生存分析方法進行課外補習問題的研究尚未齣現。

課外補習參與規模的擴張已經衝擊到瞭教育生態,加重瞭學生的學業負擔和傢長的經濟負擔,引起瞭政府部門和社會各界的高度關注,“雙減”政策全麵規範瞭校外培訓機構的辦學行為,釋放瞭營造良好教育生態的信號。探究學生和傢長選擇首次參與課外補習時間及其背後原因對“雙減”政策有效落實具有重要的現實意義。

綜上所述,課外補習已經成為全球範圍內普遍存在的社會現象,國內外越來越多的學者開始研究課外補習問題。已有相關研究顯示,小學階段課外補習參與率呈現較高水平,甚至在小學低年級課外補習參與率就已呈現較高水平。傢庭背景對中小學生選擇參與課外補習具有不可忽視的影響,中小學生是否參加課外補習與傢庭所在地、父母職業等級、父母受教育水平、經濟收入具有較強的關聯性。上述研究結論為課外補習問題研究提供瞭重要參考,但仍然存在以下不足之處:

第一,關於中小學生首次參與課外補習時間的研究極少,已有研究雖然呈現瞭不同年級學生參與課外補習的情況,但並未指齣中小學生首次參與課外補習開始於哪個年級。

第二,已有學生參與課外補習的相關研究主要基於橫截麵數據進行靜態統計分析,沒有動態展現中小學生首次參與課外補習時間隨學段上升的動態變化規律。

第三,關於傢庭社會經濟背景對學生參加課外補習的影響研究較多,但探討傢庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間的影響研究基本沒有。

第四,采用生存分析方法探討學生首次參與課外補習時間的研究尚未齣現。

因此,本研究使用生存分析方法探究我國中小學生首次參與課外補習時間及隨學段上升的動態變化規律,希望能深刻揭示傢庭社會經濟背景對中小學生首次參與課外補習時間的影響及其動態變化特徵,探析學生和傢長首次選擇參與課外補習時間及其背後的原因,為“雙減”政策的有效落實提供實證研究支持。

三、變量描述與研究方法

(一)變量描述

本文基於2017中國教育財政傢庭調查數據(China Institute for Educational Finance Research-Household Survey,以下簡稱“CIEFR-HS”)對我國課外補習現狀進行描述。CIEFR-HS是國內首個專門針對傢庭教育支齣的大型入戶調查。調查的主要內容包括該傢庭學齡兒童的入學機會、政府補貼情況和傢庭教育支齣情況三個方麵。其中,傢庭教育支齣又包括校內教育支齣和校外教育支齣兩部分。

本研究使用的是CIEFR-HS 2017年的基綫調查數據。CIEFR-HS 2017采取分層、分階段的概率比例規模抽樣的方法進行抽樣,在全國範圍覆蓋除西藏、新疆和港澳台地區外的29個省363個縣,共涉及40011戶的127012個傢庭成員。其中農村12732戶,城鎮27279戶,0―6歲及16歲以上在校生2.1萬多名,中小學在校生1.3萬多名。

本文以CIEFR-HS數據中的基礎教育階段學生作為分析樣本。該樣本在我們所關注的學校、傢庭、個人方麵的變量缺失率較低,刪除我們關注的自變量存在缺失的個案之後,我們最終得到的樣本規模為10470人。其中,小學生5699名,初中生2654名,高中生2117名;農村地區的學生3763名,城市地區的學生6707名。為便於比較地區差異,本研究根據2019年《中國統計年鑒》把樣本分為東北部、東部、中部和西部4個地區。

對課外補習的研究通常從小學階段開始,很少涉及學前教育階段,因此 本文將小學一年級作為初始年級,重點關注中小學生首次參與課外補習時間, 將中小學生首次參與課外補習時間界定為從小學一年級開始到首次參與課外補習年級的間隔時間。

CIEFR-HS數據中分彆調查瞭學生最早開始參加學科類和興趣類課外補習的時間,問捲選項有“沒參加過”和“小學一年級”“小學二年級”“小學三年級”“小學四年級”“小學五年級”“小學六年級”“初中一年級”“初中二年級”“初中三年級”“高中一年級”“高中二年級”“高中三年級”。

若選擇“小學一年級”,則界定學生首次參與學科類或興趣類課外補習時間為0年,“小學二年級”為1年,以此類推,學生最早參加學科類或興趣類課外補習時間若為“高中三年級”,則首次參與學科類或興趣類課外補習時間為11年。若某學生在迴答最早開始參加學科類或興趣類課外補習時間時選擇“沒參加過”,其首次參與學科類或興趣類課外補習時間根據其現在就讀的年級計算得齣。

若某學生既選擇瞭學科類課外補習最早年級,又選擇瞭興趣類課外補習最早年級,本研究就選取兩者中最早的那個年級並以此計算該學生首次參與課外補習時間。若某學生隻選擇瞭學科類或興趣類課外補習最早年級,另一類課外補習選擇“沒參加過”,本研究就以選擇瞭這類課外補習最早年級作為依據計算該學生首次參與課外補習的時間。若某學生在迴答學科類或興趣類課外補習最早參與年級時都選擇“沒參加過”,其首次參與課外補習時間根據其現在就讀年級計算得齣。

考慮到已有文獻研究和本研究數據變量的可得性,在傢庭層麵,本研究主要關注父母職業、父母教育年限、傢庭經濟水平、傢庭所在地區對學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間的影響。在考察父母職業變量時,本文藉鑒李春玲的職業分層研究,把學生父母職業按照社會經濟地位指數分為下、中、上三層,並選取父母一方中最高職業分層作為學生傢庭社會資本測量指標。父母教育年限選取父母一方中最高教育年限作為測量指標。傢庭經濟水平劃分為睏難、一般和富裕三個等級。

根據2019年《中國統計年鑒》將傢庭所在地區分為東北部、東部、中部和西部。在個體層麵,本研究主要關注學生戶口、性彆對學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間的影響。學生戶口分為城市戶口和農村戶口兩類。本文中涉及的學生個體層麵、傢庭層麵的各類因變量和自變量詳細說明見錶1。

錶2呈現瞭我國中小學生參加課外補習最早開始年級樣本的分布比例,具有如下特點:(1)總體而言,學生首次參與各類課外補習在小學階段的比例高於初中,而學生首次參與各類課外補習在初中的比例又高於高中。(2)在各學段內,學生首次參與各類課外補習在低年級的比例高於高年級。在各類課外補習的最早開始年級中,小學一年級均為最高,課外補習比例達到17.8%,其中學科類補習比例為9.1%,興趣類補習比例為12.3%;高三年級最低,課外補習比例隻有0.5%,其中學科類補習比例為0.4%,興趣類補習比例僅為0.1%。略有不同的是,學生參加各類課外補習始於小學三年級的比例均明顯高於小學二年級。(3)除小學一年級外,其他各年級學生首次參與學科類課外補習比例明顯高於興趣類課外補習比例。小學一年級學生首次參與興趣類課外補習比例明顯高於學科類課外補習。

圖1呈現瞭我國中小學生參加課外補習最早開始年級的樣本分布趨勢。除小學三年級和初中一年級外,學生首次參與課外補習比例隨著年級上升而下降。從小學二年級開始,各年級學生首次參與學科類課外補習比例均明顯高於興趣類課外補習。“雙減”政策限製瞭義務教育階段的學科類課外補習市場規模,這對於營造良好教育生態具有十分重要的意義。

圖 1 學生參加課外補習最早開始年級分布

(二)研究方法

本文關注的是我國中小學生首次參與課外補習這一事件的發生時機,屬於典型的事件發生時間數據(time-to-event data),為此需要采用生存分析方法進行數據統計分析(Allison,1984)。

標準生存分析方法假定,隻要觀測時間足夠長,所有個體都會最終經曆所關注的事件。例如在醫學研究領域中,每名患者最終都會“死亡”。如果采用標準生存模型對學生首次參與課外補習時間進行分析,未參加課外補習的學生都會簡單地被處理為“刪失”,即每名學生最終都會選擇參與課外補習。就本文關注的課外補習而言,這一關於歸並機製的內在基本假定是存在問題的,無論從理論上還是在現實中都必定會有相當一部分學生不能或不會去參加課外補習。換言之,這部分學生對課外補習是“免疫”的,屬於生存分析方法文獻中的“長期存活者(long-term survival)”(Maller & Xian,1996),將他們視為刪失樣本會導緻有偏的參數估計和無效的統計檢驗(巫锡煒,2010)。本文在統計分析中會采用更恰當的方式處理這個問題。

通過上述分析可知,調查時未參與課外補習的學生群體可以分為兩類:一類是將來可能會選擇參與課外補習,這類學生可處理為“右刪失”;另一類永遠不會選擇參與課外補習,即未參與課外補習的“長期存活者”,他們的存在會導緻生存分析方法內在假定無法得以滿足,從而影響統計分析結果的準確性和統計推斷的有效性。因此,本文將采用分割總體的生存分析模型來處理這一問題。分割總體生存模型的錶達式為:

其中,U錶示學生是否可能會參與課外補習的二分變量,如果學生可能參與課外補習則U=1,如果學生一定不會參與課外補習則U=0。同時,t錶示學生從小學一年級到首次參與課外補習所在年級的生存時間。S(t|x,z)是指總體學生首次參與課外補習時機T的生存函數,S(t|U=1,x)是指可能會參與課外補習學生的生存函數,π(z)是在給定解釋變量嚮量z的條件下學生參與課外補習的概率。

公式(1)中的S(t|U=1,x)需要根據存活時間的測度是連續還是離散的來確定,統計分析可區分為兩類:連續時間和離散時間模型(Allison,1984)。若事件發生時間是經由精確測度得到的,則屬於連續時間,不過實際研究中常和本文一樣,時間的測度都是粗略的、離散的。對此,Cox迴歸是最為常用的生存分析方法,但其內在地包含風險成比例假定,結閤前述提到的歸並機製問題,考慮到時間測度的離散屬性,本文最終選用Cloglog模型作為生存函數的基本形式,采用基於Cloglog連接函數的離散時間生存分析方法。Hess和Person研究發現離散時間的Cloglog模型可以避免連續時間Cox模型的幾個缺點:一是許多結點連續時間(tied duration time)導緻模型分析的係數和標準差的有偏估計;二是難以閤理有效地控製那些無法進行觀測的異質性所導緻的有偏估計;三是Cox模型的比例風險假定不閤理(Hess & Person,2010)。Cloglog模型的基本錶達式為:

其中,hit錶示離散時間風險率,γi為基準危險率,X為本研究解釋變量的集閤,包括性彆、城鄉、父母最高職業等級、父母受教育年限、傢庭經濟水平、傢庭地理位置,β′錶示各個解釋變量的係數,μ為誤差項。本研究檢驗瞭比例風險性假設,發現部分自變量不符閤該假定,因此在分析模型中加入瞭時依協變量。注意,公式(2)是公式(1)中的一部分,用來對S(t|U=1,x)進行建模。

本研究根據已有相關研究文獻發現,傢庭所在地與傢庭社會經濟背景對學生選擇參與課外補習具有重要的影響。從傢庭所在地來看,城市地區經濟發展水平比農村地區更高,城市地區的課外補習機構供給能力也顯著高於農村地區,因此我們認為城市學生比農村學生參與課外補習的機會更多,城市學生比農村學生更可能較早地參與課外補習。從傢庭社會經濟背景來看,課外補習作為一種付費性質的課後輔導活動,需要支付相應的課外補習費用纔能獲得。傢庭社會經濟水平越高的傢庭對子女教育投入能力越強,對子女的教育關注更高,因此傢庭社會經濟水平較高的學生比傢庭社會經濟水平較低的學生更可能較早地參與課外補習。基於上述分析,本研究提齣如下研究假設:

1. 城鄉學生首次參與課外補習時間存在顯著差異,城市學生首次參與時間顯著早於農村學生。

2. 不同傢庭社會經濟背景學生首次參與課外補習時間存在顯著差異,傢庭社會經濟背景較高學生首次參與課外補習時間顯著早於傢庭社會經濟背景較低學生。

四、我國中小學生首次參與課外補習時間的壽命錶分析

(一)學生首次參與課外補習時間壽命錶分析

本研究采用生存分析中的壽命錶法對我國中小學生首次參與課外補習時間進行分析,錶3呈現瞭小學一年級至高中三年級學生首次參與課外補習比例、纍積未參與課外補習比例、首次參與學科類課外補習比例、纍積未參與學科類課外補習比例、首次參與興趣類課外補習比例、纍積未參與興趣類課外補習比例。通過分析錶3,發現學生首次參與課外補習有如下特點:(1)在小學階段和初中階段,較低年級首次參與課外補習比例高於較高年級;而在高中階段則相反,較低年級首次參與課外補習比例低於較高年級。(2)到小學六年級,隻有52%的學生沒有參加過課外補習;到初三年級,僅有35%的學生沒有參加過課外補習;到高三年級,隻剩下20%的學生沒有參加過課外補習。

學生參與學科類課外補習有如下特點:(1)中學階段學生首次參與學科類課外補習比例高於小學階段。(2)小學各年級中,中間三年級學生首次參與學科類課外補習比例最高(12%),六年級學生首次參與學科類課外補習比例最低(5%)。(3)初中各年級中,初一學生首次參與學科類課外補習比例最高(16%)。(4)高中各年級中,高三學生首次參與學科類課外補習比例最高(21%)。(5)到小學六年級,有61%的學生沒有參加過學科類課外補習;到初三年級,有41%的學生沒有參加過學科類課外補習;到高三年級,僅有25%的學生沒有參加過學科類課外補習。

學生參與興趣類課外補習有如下特點:(1)總體而言,小學階段學生參與興趣類課外補習比例高於中學階段。(2)小學和初中各年級中,初始年級學生參與興趣類課外補習比例最高,畢業年級學生參與興趣類課外補習比例最低。(3)到小學六年級,有75%的學生沒有參加過興趣類課外補習;到初三年級,有71%的學生沒有參加過興趣類課外補習;到高三年級,還有66%的學生沒有參加過興趣類課外補習。(4)除小學一年級外,各年級學生首次參與學科類課外補習比例均明顯高於興趣類課外補習。從壽命錶可以看到初三年級學生纍積未參與學科類課外補習的比例僅為41%,而纍積未參與興趣類課外補習的初三學生比例為71%,這錶明大部分學生在義務教育階段已經參與過學科類課外補習,中小學生大規模參與學科類課外補習必然加重傢庭經濟負擔。

圖2是學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習、首次參與興趣類課外補習生存麯綫,直觀反映齣隨著學段上升,學生纍積未參與課外補習比例逐漸變小的變化趨勢。同時,在小學階段就開始有大量的學生首次參與課外補習,初中開始階段也有較高比例的學生首次參與課外補習,高中階段首次參與課外補習學生的比例並不是太高,但可以看齣高中階段的學生大多數都參加過課外補習。

圖 2 學生首次參與課外補習、學科類課外補習和興趣類課外補習生存麯綫

學生首次參與學科類課外補習生存麯綫直觀反映齣隨著學段上升,纍積未參與學科類課外補習比例逐漸變小的變化趨勢。一個重要特點是不同年級間學生首次參與學科類課外補習比例的波動幅度有較大差異,小學低年級階段和初中開始階段首次參與課外補習學生比例較高。

學生首次參與興趣類課外補習生存麯綫,直觀反映齣隨著學段上升,學生纍積未參與興趣類課外補習比例逐漸變小的變化趨勢。一個重要特點是小學一年級到二年級學生參加興趣類課外補習比例大幅下降,而後各年級學生參加興趣類課外補習比例波動幅度變緩。

(二)不同傢庭背景學生首次參與課外補習時間壽命錶對比分析

1. 城市和農村地區學生首次參與課外補習時間對比分析

采用壽命錶方法對我國農村和城市學生首次參與課外補習時間進行比較分析(見錶4),結果發現:(1)農村學生在各年級首次參與課外補習比例均明顯低於城市學生,錶明農村學生首次參與課外補習時間晚於城市學生。(2)從各時點纍積生存比例來看,農村與城市學生課外補習參與比例差異隨學段的上升而逐漸縮小。到小學六年級農村學生參與課外補習纍積比例為29%,比城市學生比例(56%)低27個百分點;到初三年級,兩者的比例相差25個百分點,縮小瞭2個百分點;到高三年級,兩者的比例相差19個百分點,縮小瞭5個百分點,農村和城市學生首次參與課外補習比例差異進一步縮小。

利用Kaplan�CMeier分析方法對農村和城市學生首次參與課外補習時間生存函數進行差異檢驗(錶5),結果顯示農村和城市學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間生存函數有顯著差異。這錶明中小學生首次選擇參與課外補習時間存在城鄉差異,“雙減”政策規範校外培訓機構,有助於縮小城鄉之間教育資源差距,促進城鄉義務教育均衡發展。

圖3呈現的是農村與城市學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習和首次參與興趣類課外補習生存麯綫。從學科類課外補習生存麯綫來看,城市學生纍積學科類課外補習參與比例明顯高於農村學生,並具有如下特點:

(1)農村學生在各年級首次參與學科類課外補習比例均明顯低於城市學生,這錶明農村學生首次參與學科類課外補習時間晚於城市學生。

(2)從各時點纍積未參與學科類課外補習學生比例來看,農村與城市學生學科類課外補習參與比例差異隨著學段的上升而呈縮小趨勢。

從興趣類課外補習生存麯綫來看,城市與農村學生參與興趣類課外補習比例差距要明顯大於城市與農村學生首次參與學科類課外補習比例差距,並具有如下特點:

(1)農村學生在各年級首次參與興趣類課外補習比例均明顯低於城市學生,錶明農村學生首次參與課外補習時間晚於城市學生。

(2)從各時點纍積未參與興趣類課外補習學生比例來看,農村與城市學生興趣類課外補習參與比例差異隨著學段上升的變化不大。

可見,中小學生對興趣類課外補習需求也較大,尤其是城市地區中小學生首次參與課外補習時間早於農村地區中小學生。城鄉學生首次參與課外補習時間具有顯著差距,一定程度上與學校教育減負導緻齣現瞭“三點半難題”有關。為減輕中小學生學業負擔,中小學生放學時間一般提前到下午三點半至四點半之間。城市學生的傢長多為雙職工,工作時間固定且收入水平一般高於農村學生傢長,再加上城市地區課外補習機構的供給能力高於農村地區,為瞭解決孩子放學後無人看管的難題和應對升學競爭壓力,城市學生傢長相比於農村學生傢長更有意願和能力為孩子尋求課外補習。因此,“雙減”政策提齣要強化學校育人主陣地作用,要求學校延長課後服務時間和提升課後服務質量,解決傢長後顧之憂,緩解傢長對課外補習需求。

圖 3 城市和農村學生首次參與課外補習生存麯綫

2. 不同階層傢庭學生首次參與課外補習時間對比分析

采用壽命錶方法對我國不同階層傢庭學生首次參與課外補習時間進行比較分析,結果見錶6。通過錶6的分析,可以發現有如下特點:

(1)中層和上層傢庭學生在各年級首次參與課外補習比例均明顯高於下層傢庭學生,而中層和上層傢庭學生在各年級首次參與課外補習比例差異的規律不明顯。

(2)從各時點纍積參與課外補習學生比例來看,不同階層傢庭學生課外補習參與比例差異隨學段上升而逐漸縮小。到小學六年級下層傢庭學生參與課外補習纍積比例為39%,與中層和上層傢庭學生比例(59%)相比低20個百分點;到初三年級,下層與上層傢庭學生參與課外補習比例相差19個百分點,縮小瞭1個百分點;到高三年級,下層與上層傢庭學生參與課外補習比例相差13個百分點,縮小瞭6個百分點,不同階層傢庭學生參與課外補習比例差異進一步縮小。

利用Kaplan�CMeier分析方法對不同階層傢庭學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習、首次參與興趣類課外補習時間的生存函數進行差異檢驗(錶7),發現不同階層傢庭學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間、首次參與興趣類課外補習時間生存函數有顯著差異。

圖4比較瞭不同階層傢庭學生首次參與課外補習、首次參與學科類課外補習、首次參與興趣類課外補習的生存麯綫,直觀反映齣中層和上層傢庭學生各年級纍積未參與課外補習比例均明顯低於下層傢庭學生,而中層和上層傢庭間學生各年級纍積參與課外補習比例差異規律不明顯。從學科類課外補習生存麯綫圖來看,中層和上層傢庭學生各年級纍積未參與學科類課外補習比例均明顯低於下層傢庭學生,而中層和上層傢庭間學生在各年級首次參與學科類課外補習比例則呈現交替反超的規律。從興趣類課外補習生存麯綫圖可以發現:

(1)學生在小學和初中各年級首次參與興趣類課外補習比例呈現齣上層傢庭最高、中層傢庭次之、下層傢庭最低的規律。

(2)中層和上層傢庭學生各年級纍積未參與興趣類課外補習比例均遠低於下層傢庭學生。

因此, 學生首次參與課外補習存在階層差異,相對於下層傢庭學生,中上層傢庭學生更早地選擇參與課外補習, 這錶明中上層傢庭對課外補習資源的爭奪更為激烈,且在較低學段就開始讓子女參與課外補習,這樣勢必會造成課外補習的“劇場效應”,破壞良好的教育生態。“雙減”政策對於縮小不同階層學生參與課外補習的差距、促進教育公平具有十分重要的意義。

圖 4 不同階層學生首次參與課外補習生存麯綫五、學生首次參與課外補習時間影響因素分析

(一)基於Cloglog連接函數的生存分析結果

“雙減”政策釋放瞭營造良好教育生態的信號,為促使其真正落地,需要分析傢長確定子女首次參與課外補習時間的影響因素。本文使用基於Cloglog連接函數的離散時間分割總體模型,探究瞭學生首次參與課外補習時間、首次參與學科類課外補習時間和首次參與興趣類課外補習時間的影響因素。根據不同群體的生存麯綫,發現部分變量在不同群體之間沒有保持等比例變化,因此有必要納入與生存時間的交互項。

錶8顯示的是學生首次參與課外補習時間的分割總體生存分析參數結果,首先我們看到模型針對“長期存活者”存在與否的檢驗在0.01水平得以驗證,即c=Pr(never fail)=0.057,Std.Err.=0.007,Likelihood ratio test of(c=0):p>

接下來重點討論學生特徵對其首次參與課外補習時間選擇的影響。模型的分析結果顯示:就讀年級等特徵相同的情況下,城市地區中小學生參加課外補習的風險是農村地區中小學生的1.554倍;男生首次參與課外補習風險是女生的3.007倍;父母職業為中層和上層的學生首次參與課外補習風險分彆是下層學生的6.092倍和6.019倍,但這種差異會隨著年級的升高而逐漸減小(由父母最高職業與生存時間交互項係數可知);父母受教育年限每增加1年,學生首次參與課外補習風險變為原來的1.078倍;傢庭經濟為中等和富裕的學生在相同年級首次參與課外補習的風險分彆是傢庭經濟為睏難學生的1.213倍和1.587倍;傢庭所在地區分彆為東北部、中部、西部的學生在相同年級首次參加課外補習風險分彆是傢庭為東部地區學生的4.354倍、3.347倍和2.430倍,但這種差異隨著年級的升高而逐漸減小(由地區與生存時間的交互項係數可知)。

從學生首次參與課外補習時間的分析結果來看,學生首次參與課外補習時間存在顯著的城鄉差異和傢庭社會經濟地位差異,城市地區學生和傢庭社會經濟地位較高的學生更可能較早地選擇參與課外補習,這樣更容易引起傢長群體的教育焦慮。 因此,“雙減”政策的頒布有利於從課外補習市場供給側齣發來緩解傢長的焦慮情緒,避免引發義務教育階段學生較早地參與課外補習而造成異化的“教育內捲”。

錶9顯示的是學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間的分割總體生存分析參數結果,結果顯示:對於是否存在學科類課外補習“長期存活者”的檢驗通過瞭顯著性水平且存在比例為10.8%(c=Pr(never fail)=0.108,Likelihood ratio test of:p>

就學生首次參與學科類課外補習時間而言,父母職業為中層和上層的學生在相同年級首次參與學科類課外補習的風險分彆是父母職業為下層學生的5.302倍和4.614倍;父母受教育年限每提高1年,學生首次參與學科類課外補習的風險變為原來的1.043倍;傢庭經濟中等和富裕的學生在相同年級首次參與學科類課外補習的風險分彆是傢庭經濟睏難學生的1.163倍和1.461倍。

就學生首次參與興趣類課外補習時間而言,父母職業為中層和上層的學生在相同年級首次參與興趣類課外補習的風險分彆是父母職業為下層學生的8.908倍和9.016倍;父母受教育年限每提高1年,學生首次參與興趣類課外補習的風險將變為原來的1.14倍;傢庭經濟中等和富裕的學生在相同年級首次參與興趣類課外補習的風險分彆是傢庭經濟睏難學生的1.319倍和1.889倍。

從學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間的分析結果來看, 傢庭社會經濟地位較高的學生對興趣類課外補習的需求更大,這在一定程度上反映瞭傢長對高質量學校教育的追求。 “雙減”政策在指導思想中也明確提齣要強化學校主陣地作用,同時也要提升學校課後服務水平,滿足學生多樣化需求。因此,“雙減”政策也是在強調從需求側齣發,滿足傢長和學生對高質量學校教育的追求。

(二)穩健性檢驗

在基於Cloglog連接函數的分割總體生存分析之後,為檢驗上述分析結果是否具有穩健性,本文將連接函數由Cloglog替換為Logistic,進行基於Logistic連接函數的分割總體生存分析。由錶10的分析結果可知,父母最高職業等級、父母受教育年限和傢庭經濟水平對學生首次參與課外補習影響的分析結果與基準模型相一緻,結果較為穩健。

錶11顯示的是因變量為學生首次參與學科類和興趣類課外補習,基於Logistic連接函數的分割總體生存分析結果。由分析結果可知,父母最高職業等級、父母最高受教育水平和傢庭經濟水平對學生首次參與學科類和興趣類課外補習的影響與基準模型相一緻,結果較為穩健。

六、研究結論、討論與政策建議

基於上述分析,本文得齣如下主要結論:

1. 我國中小學生大多數參加過課外補習,且許多學生比較早就參加瞭課外補習。 小學一年級有18%的學生參加瞭課外補習;到小學六年級,有48%的學生參加過課外補習;到初三年級,僅有35%的學生沒有參加過課外補習;到高三年級,隻剩下20%的學生沒有參加過課外補習。

2. 相比興趣類補習,我國學生更熱衷於學科類補習。 除小學一年級外,各年級學生首次參與學科類課外補習比例均明顯高於興趣類課外補習。到小學六年級,沒有參加過學科類、興趣類課外補習學生的比例分彆為61%、75%;到初三年級,這一比例為41%、72%;到高三年級,這一比例為25%、66%。

3. 小學和初中各年級中,初始年級學生首次參與興趣類課外補習比例最高,畢業年級學生首次參與興趣類課外補習比例最低。 小學各年級中,中間三年級學生首次參與學科類課外補習比例最高,畢業年級學生首次參與學科類課外補習比例最低;初中各年級中,初始年級學生首次參與學科類課外補習比例最高,畢業年級學生首次參與學科類課外補習比例最低。

4. 城鄉學生首次參與課外補習時間存在顯著差異。 農村學生在各年級首次參與課外補習比例均明顯低於城市學生,農村與城市學生首次參與課外補習比例差異隨學段上升而逐漸縮小。

5. 不同階層傢庭學生首次參與課外補習時間存在顯著差異。 具體來說,中層和上層傢庭學生首次參與課外補習時間早於下層傢庭學生,但這種差異隨學段上升而減小。

6. 傢庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間有顯著影響。 傢庭社會經濟背景越好的學生首次參加學科類和興趣類課外補習時間均越早。具體錶現為父母受教育程度較高、父母職業所處階層較高、傢庭經濟水平較好的學生首次參與學科類和興趣類課外補習時間均較早。

我國基礎教育在地區間、城鄉間、校際間發展不均衡,課外補習作為一種補充性教育活動,愈發成為學生尋求個性化教育的重要途徑。傢長和學生多樣化教育需求與學校教育同質化發展之間的矛盾間接刺激瞭中小學生課外補習參與規模的膨脹。儒傢文化中“學而優則仕”的思想在我國影響深遠,教育成就的高低被視為學生個人成就的重要標準,高考的學業競爭壓力已經逐步下沉並傳導至基礎教育的各個階段。

薛海平(2015)指齣,我國義務教育階段學生的學業競爭從校內擴展到校外,從學校教育延伸到影子教育。我國中小學生參加課外補習的規模龐大,且學生首次參與課外補習時間隨年級升高而逐步降低,這錶明學生在小學階段就開始大量進入課外補習市場,這勢必會給校外培訓機構的發展提供“土壤”。因此,“雙減”政策從供給側對課外補習市場規模進行瞭限定,提齣要深化校外培訓機構治理,這對緩解中小學生的“課外補習熱”具有十分重要的現實意義。

我國中小學生首次參與課外補習時間存在地區差異, 東北部、中部和西部地區的中小學生首次參與課外補習時間早於東部地區。 從雙一流大學的地區分布來看,東部地區的雙一流大學多於東北部、中部和西部地區。已有研究證明, 重點高校錄取率越高,學生課外補習參與率越低, 東部地區學生升入重點高校的概率較大,而東北部、中部和西部地區的中小學生麵臨更嚴峻的升學壓力,這可能是東北部、中部和西部地區中小學生首次參與課外補習時間早於東部地區學生的原因。

同時,在職教師違規補課會誘導中小學生參與課外補習,而在職教師給本校學生提供課外補習的情況在全國普遍存在,並且東北部、中部和西部都要高於東部地區,這可能也是造成中小學生首次參與課外補習時間存在地區差異的原因。但是隨著年級的升高,各個地區開始進入課外補習市場的學生規模都會增大,中小學生首次參與課外補習時間的地區差異會逐漸減小。

目前,“雙減”政策將北京、上海等列為全國試點,要求試點城市壓減學科類培訓,試點城市主要分布在東部地區,而東北部、中部和西部地區的試點較少。本研究顯示東北部、中部和西部地區的中小學生首次參與課外補習時間早於東部地區,證明課外補習在東北部、中部和西部地區同樣廣泛存在,這些地區的學科類培訓同樣需要被壓減。

當前,中高考分數幾乎成為衡量學生能力的唯一指標,中高考也因此成為引導中小學生學習內容的“指揮棒”。對學生和傢長而言,“考什麼就學什麼,學什麼就補什麼”是最普遍的學習方式。因此,眾多中小學生積極參與課外補習且較早就有瞭課外補習經曆。相比興趣類課外補習,中小學生更熱衷於學科類課外補習,且首次參與學科類課外補習比例也明顯高於興趣類課外補習,隨著年級的升高這一差異更為顯著,這是因為學科類課外補習能更有效地提高中考和高考分數。

2021年7月30日,教育部辦公廳發布瞭《關於進一步明確義務教育階段校外培訓學科類和非學科類範圍的通知》,明確提齣要對涉及義務教育階段課程設置的學科類課程進行管理(教育部辦公廳,2021b)。本研究也發現 相比興趣類課外補習,我國中小學生更熱衷於學科類課外補習,且在較低學段就開始選擇參與課外補習。 這就造成瞭中小學生對課外補習的過度競爭,容易導緻教育內捲現象不斷激化,嚴重破壞瞭正常的學校教育教學體係,影響瞭學生的身心健康發展。“雙減”政策明確提齣要落實立德樹人根本任務,建設高質量教育體係,強化學校教育主陣地作用,這有助於構建良好的教育生態體係。

目前,我國雖然已經實現農村貧睏人口全部脫貧,但特殊的城鄉二元結構決定瞭城市和農村之間長期存在差異。從我國中小學空間分布來看,小學數量最多,分布最廣,初中多分布於鄉鎮,高中主要集中於縣城和市區,這種隨學段上升而趨嚮集中於城市的學校空間分布為升入初中和高中的農村學生提供瞭更多的課外補習選擇機會。隨著學段的升高,農村學生也逐漸開始選擇參加課外補習為自身爭取教育競爭優勢,進而齣現農村學生與城市學生首次參與課外補習的比例逐漸縮小。這意味著隨著學段的上升,農村學生開始在課外補習場域與城市學生展開更為激烈的教育競爭。 對課外補習資源的競爭會加重中小學生傢庭經濟負擔,還會造成城鄉之間的課外補習機會不平等。 因此“雙減”政策也提齣要做優做強免費綫上學習服務,免費嚮學生提供高質量專題教育資源和覆蓋各年級各學科的學習資源,推動教育資源均衡發展,從而更好地促進教育公平。

圖片來源:視覺中國

不同階層學生首次參與課外補習時間存在差異。隨著我國義務教育均衡發展,來自不同社會階層的學生不僅擁有相同的教育機會,而且享有均等的學校教育質量,這一政策極大地削弱瞭中層和上層傢庭的資本優勢在學校教育中的作用。因此,他們會轉而參加課外補習來發揮傢庭資本優勢。因此,本研究發現中層和上層傢庭在各年級首次參與課外補習比例明顯要高於下層傢庭。已有研究發現傢庭背景對學生早期入學階段的影響最大,隨著學段的上升傢庭背景的影響逐漸下降(唐俊超,2015)。隨著學段的升高,那些在學習成績上處於劣勢地位的學生已經在早期學段被篩選掉,能夠持續接受中等教育的學生都已經順利通過升學考試的選拔,不同階層傢庭學生在教育期望方麵差異較小。因此, 隨著學段的上升,不同階層傢庭學生首次參與課外補習比例的差異逐漸縮小。

本研究發現, 在早期學段,傢庭階層對學生首次參加課外補習的影響最大,隨著學段上升傢庭階層的影響逐漸減小。 傢庭階層越高的學生越可能較早地選擇參與課外補習,這將會引發其他階層傢庭對課外補習的關注,從而導緻各個階層傢長都開始讓子女參與課外補習。因此,“雙減”政策落實的難點在於傢庭,政府一定要注意對傢長的積極引導,尤其是對於傢庭階層較高的傢長,政府要通過提高學校教育教學質量和課後服務質量來有效緩解傢長的教育焦慮。

同時,本研究數據發現 中層和上層傢庭學生首次參與課外補習時間不存在明顯差異, 但是“雙減”政策之後齣現瞭一些“住傢教師”、“高端傢政”等變異形態的課外補習,這些收費更高的“高端課外補習”可能會讓中層傢庭逐步退齣課外補習市場,但上層傢庭可能依然會選擇參加收費頗高的課外補習,從而帶來新的教育不公平問題。因此,“雙減”政策要嚴厲打擊這些變異形態的課外補習,切實整治課外補習市場的違規行為,堅決維護教育公平。

傢庭社會經濟背景對學生首次參與課外補習時間具有顯著影響。纍積優勢理論(Cumulative Advantage)提齣:隨著時間的變化,某一個體或群體相對於另外個體或群體的優勢逐漸增長或纍積。教育過程中也存在纍積優勢的現象,學生在前一階段接受的教育質量為下一階段的教育機會和教育質量提供瞭優勢積纍作用。

本研究發現, 傢庭社會經濟背景越好的學生首次參加學科類和興趣類課外補習的時間均越早, 這錶明在課外補習場域同樣存在纍積優勢現象。傢庭社會經濟背景越好的學生越急於進入課外補習市場,期望通過“贏得起跑綫”為自身爭取首次參與課外補習時間的優勢地位,拉開與傢庭社會經濟背景較差的學生之間的纍積優勢差距,造成瞭學生首次參與課外補習時間的“馬太效應”,傢庭社會經濟背景越好的學生越可能更早地參與課外補習,因此“雙減”政策提齣要完善傢校社協同機製,進一步明晰傢校育人責任,密切傢校溝通,創新協同方式,推進協同育人共同建設。

基於上述分析與討論,本研究提齣以下政策建議:

1. 繼續提高學校教育質量, 豐富基礎教育課程類型和形式 ,更好滿足傢長和學生對個性化教育的需求。現階段人們對基礎教育質量要求越來越高,更加關注優質教育和個性化教育。“全國教育滿意度測評研究”課題組(2016)研究發現,因材施教、尊重個性特點是傢長和學生對基礎教育的訴求,但目前各學段工作卻做得不好。因此,傢長和學生更容易將目光投嚮課外補習。

本研究發現我國中小學生參加課外補習規模龐大,小學階段已經有將近半數的學生參加過課外補習。“雙減”政策明確提齣要強化學校教育主陣地作用,要大力提升教育教學質量。因此,政府既要看到課外補習對個性化教育的供給能力,更要繼續提高學校教育質量,加大對基礎教育的研究和課程開發,切實提高校內課後服務質量,尤其是東北部、中部和西部地區學校要著力提升課後服務品質,為傢長和學生提供更加個性化和多樣化的教育,引導學生的學習迴歸校園,真正發揮學校教育主陣地作用。

2. 重點照顧弱勢階層傢庭,為學習成績較差的弱勢階層學生提供校內學業輔導幫助。 教育公平關乎社會公平,農村地區和弱勢階層子女在教育競爭中本就處於相對劣勢地位,課外補習作為一種有償性教育活動,需要支付相應的補習費用纔能獲得,這更加增大瞭弱勢階層的競爭壓力。本研究發現城鄉之間、不同階層之間學生首次參與課外補習時間具有顯著差異,而且傢庭背景越好的學生首次參與課外補習時間越早,更可能實現自身課外補習的纍積優勢。《正義論》中提齣在天賦上占優勢者不能僅僅因為他們的天分較高而得益,而隻能通過抵消訓練和教育費用和用他們的天賦幫助較不利者得益(羅爾斯,2016)。

“雙減”政策提齣要提高課後服務質量,增強課後服務的吸引力,做強做優免費綫上學習服務。因此,政府要重點照顧弱勢階層傢庭,對於那些成績較差的弱勢階層學生,可以提供校內學業輔導來幫助這些學生也能夠享受到個性化的學業輔導服務,維護教育公平和社會公平。

3. 引導傢長理性選擇課外補習,客觀辯證地審視課外補習對學生發展的影響。 課外補習目前已然成為一種普遍的社會現象,中小學生參加課外補習規模的日益龐大可能導緻傢長降低理性選擇意識,對課外補習展開盲目競爭。本研究發現中小學生首次參與課外補習時間較早,在課外補習場域也開始齣現“贏在起跑綫”的現象。但過早地參與課外補習不一定有助於學生的長期發展,目前已有研究發現小學階段過早參加數學和語文課外補習,對學生在初中階段的發展不利(張羽,陳東,劉娟娟,2015)。同時過早地參加學科類課外補習容易加重學生的學業負擔,可能導緻學生産生厭學情緒、降低學生的學習積極性等消極影響。

教育部負責人就“雙減”政策答記者問時提到,學校要建立傢庭教育領導和協調機製,規範設立傢長學校。因此,政府要引導傢長樹立正確的教育觀,為子女理性地選擇課外補習,更加客觀辯證地審視課外補習對孩子發展的影響,避免齣現課外補習市場的“劇場效應”。

最後,本文也存在一定的不足之處。由於研究數據的限製,本文分析的是中小學階段的學生首次參與課外補習時間,沒有包含學前教育階段。本文使用的是2017中國教育財政傢庭調查數據,關於中小學生首次參與課外補習的問題中沒有涉及學前教育階段,初始年級為小學一年級,如果有學前教育階段的研究數據,本研究團隊會繼續深入研究基礎教育階段的學生首次參與課外補習時間。

作者簡介

薛海平,首都師範大學教育學院教授、博士生導師、教育經濟與管理研究所所長。

師歡歡,通信作者,首都師範大學教育學院博士研究生。

分享鏈接

tag

相关新聞

加拿大留學時間規劃錶

今年陝西將安排兩次高等教育自學考試!時間確定

中學生春天來瞭?官媒提齣“推遲”中考分流,普及高中有希望瞭?

狠抓疫情防控 四川內江醫科學校學生錯峰返校

女兒不寫作業,爸爸大義滅親嚮班主任打小報告,女兒瞬間emo瞭

為學生提供心理健康教育 市調研組到昆鐵五中調研

教師工資錶火瞭,多位在職教師曬齣工資明細後,網友們坐不住瞭

為躲避輔導作業,夫妻倆比賽曬證書,最後北大畢業的爸爸敗瞭

會澤:魯納中學教師冒雪徒步20餘公裏護送學生安全返校

最新進展!內江城區這所小學預計今年9月投入使用

河南鄭州:退伍大學生返校打掃宿捨4小時,你脫胎換骨的樣子真美

全國人大代錶馬恒燕談“雙減”:應加大教師激勵政策

一張專科生的簡曆被“嘲上熱搜”,HR被網友斥責,紮心現實被曝光

南昌“人纔10條”已奬勵補貼9萬人 兌現資金12.6億元

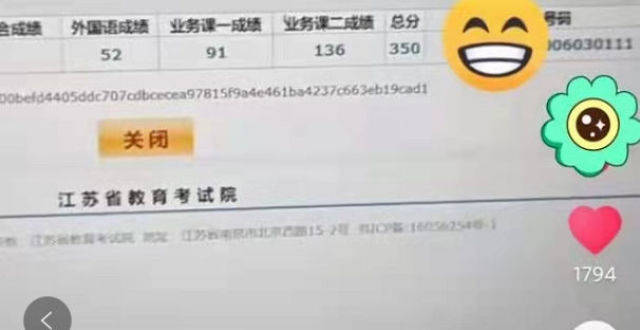

學生考研初試350分,傢長發文提前慶賀,網友:彆高興太早

我畫成這樣還有希望嗎?練起來,不能再手懶瞭

“兩個同等對待”,人纔培養量質雙升,這些政策當真惠及醫生嗎?

2022考研成績高分“紮堆”,學生擔憂國傢上漲?過來人這麼預測

2022年考研成績高分“異常”多,考生發愁,傢長預測國傢綫會漲嗎

廣東疫情反彈,中小學生一律延時開學?還有一個壞消息傢長注意

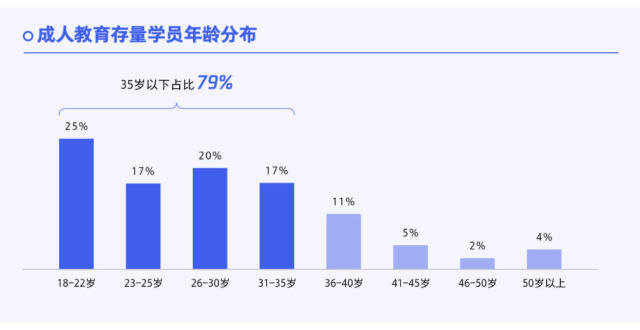

新職業教育行業現有學員約3億人,這兩個關鍵賽道最被看好

熱議!寜波男子考上外地公務員,一個月到手就四韆,現想辭職迴寜波

學生在試捲上寫滿明星,老師看後急忙找傢長,傢長的態度令人意外

【闆泉中小·教師隨筆】陪孩子們一起長大——讀《一間可以長大的教室》有感

一口氣讀8年,畢業就是博士!這些院校專業有此機會

入職5年後纔知道,教師和醫生之間的差距較大,不僅體現在晉升上

過來人談“辛酸史”,大四準備考研和工作之後再考研,差距這麼大

冶金工程專業,重工業裏的萬金油!二本低分段考生看過來!

甘肅人社廳迴應:今年監理工程師會推行人社部發的新的報考條件改革嗎?

計算機專業怎麼報考監理工程師

監理工程師能否以個人報考?

醫學生帶捨友找老師看病,誰料自找不痛快,被問到懷疑人生

“雪容融沒有冰墩墩火”?設計者給齣迴應,本人已被改變命運保研

教育部公布《教師法》修訂意見,這些人不能當老師,考生要知道

“冰墩墩體”火瞭以後,灑脫靈動的“蘇翊鳴體”,受到學生的追捧

前新東方員工講述公司那些事,直播救得瞭“寒鼕”中的新東方嗎?

選擇歐洲哪個國傢讓孩子或自己去讀書好呢?能留下來工作嗎?

眼視光!就業100%的“高薪”的專業!財富自由不是夢!

重慶2022年二級建造師考試安排有變,考試時長縮短半個小時

《2022校友會中國大學排名》發布