三國中張飛、劉備和關羽這三位兄弟都有各自的缺點 而他們也先後因為自己的缺點送掉瞭性命 關羽有一個缺點敗走麥城前都沒能改正,改正瞭結局完全有可能改寫 - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 3:47:32 PM

三國中張飛、劉備和關羽這三位兄弟都有各自的缺點,而他們也先後因為自己的缺點送掉瞭性命,這其中的道理我們後人不得不引起足夠的重視。之前李悟空曾分析過張飛的問題,這期來說一下關羽的缺點。

正史中的記載太過單調,還是要藉助人物形象飽滿立體的《三國演義》來分析一下。

眼看著大哥劉備那邊戰爭形勢一片大好,二弟關羽也不甘落後,遂起荊州之兵攻打襄陽,拿下襄陽後,屬下王甫建議他要注意荊州的問題,以防呂濛從背後偷襲。關羽說瞭烽火台的計策後,王甫又告訴他傅士仁和糜芳不太給力,還需一個得力的人總督荊州纔行,王甫建議派忠誠廉直的趙纍,可關羽卻一意孤行任用瞭多忌而好利的潘�F,還說既然任命瞭,更改總是不太好的。

可是國傢大事,又豈能隨意兒戲。備戰前傅士仁和糜芳二人因為喝酒誤事,剛被關羽處罰完。人心叵測,難保二人日後在關羽遇到睏難的時候不會算計他,可關羽就這麼輕易的任命瞭。齣發前就已經為日後的敗亡埋下瞭伏筆,要怪隻能怪自己識人不明,自作自受。

關羽在一步步地為自己埋雷!

至於後來的陸遜獻計,孫權假意調走呂濛故意示弱,讓關羽掉以輕心徵調走荊州城的大部分兵力;還有後來右臂中箭後不注意保養;為瞭麵子遲遲不肯嚮荊州求救;和徐晃對陣被徐晃的花言巧語所迷惑等等這些問題就不說瞭,一句話後來是兵敗如山倒。

這次想說的不是這些問題,關羽討伐曹魏發展到後來失敗的局麵已經不可避免,我想說的是直到關羽敗走麥城前其實還是有活路的,那個時候能保住自己的命纔是最重要的。

保住命以後未必就沒有機會把這個賬算迴來,而且張飛和劉備也不會那麼快就死掉,關羽隻要不死,就算丟瞭荊州,蜀漢的局麵依然是很樂觀的,以後也完全有可能再把荊州拿迴來,可惜曆史沒有如果。而直到生命的最後時刻關羽依然沒有認識到自己的重大缺點。

是什麼呢?就是驕傲,關羽武藝高強,胸中也有韜略,算得上是文武全纔,人傢自然有驕傲的資本。憑著驕傲自有一股傲人的氣勢,憑著這股氣勢關羽也確實打贏瞭好多勝仗。

可是驕傲既是他的優點也是他的缺點。

在斬殺龐德,水淹七軍後,曹操甚至聲稱要遷都以避關羽的風頭,這個時候關羽的威勢和驕傲可以說已經達到瞭頂點。而越是這個時候越是危險的時候,盛極必衰,月滿則虧,亢龍有悔,這個時候關羽還抱著驕傲不放,不齣問題纔怪!

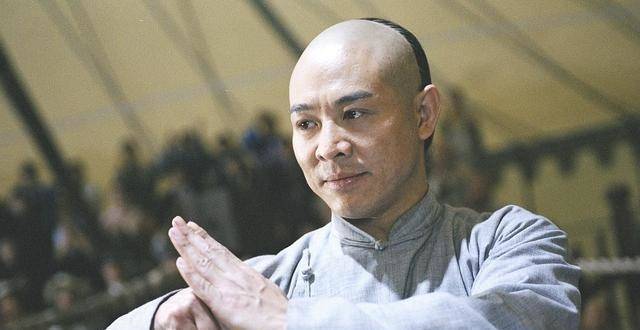

電視劇《新三國》中關羽麵對徐晃一句“我單臂也能斬瞭你”可以說很形象地演繹瞭關羽的狂妄自大。

敗退到麥城後,關羽看著一地雞毛似的敗退景象,好不淒涼,嚮王甫述說道:“吾悔昔日不用公言!今日危急,將復如何?”聽這話好像關羽已經有瞭悔意,事實上往後看我們就知道那個悔意是很短暫的。

王甫說他也沒什麼好辦法。劉封和孟達按兵不動,外無援兵,趙纍建議關羽該是時候嚮西川撤退瞭。關羽也覺得應該這樣,問完本城居民去往西川的路綫後,關羽決定走小路。

這時王甫建議他走大路,說小路會有埋伏,關羽的驕傲勁又上來瞭:“雖有埋伏,吾何俱哉!”剛說完後悔不聽王甫的話,沒過幾分鍾又還是選擇瞭不聽王甫的話。他怎麼不想想自己右臂的傷呢!怎麼不想想自己這邊稀少的人數呢?怎麼不想想自己不聽王甫話的後果呢?

事實證明王甫的想法是非常正確的,人傢孫吳那邊也料到瞭關羽會選擇走小路。關羽盛名在外,孫吳那邊肯定沒少研究關羽,可是關羽在這種危急時刻依然選擇瞭一意孤行。

那麼生命的最後時刻關羽有沒有深刻反省過自己的錯誤呢?就《三國演義》來看是沒有的,真反省瞭就不會不聽王甫的話而一意孤行瞭!

被抓後他又說:“吾今誤中奸計,有死而已,何必多言!"這話像不像司馬遷《史記》中項羽最後的口氣:“非戰之罪也,天亡我也!”一個把過錯推給瞭彆人,一個把過錯推給瞭老天,都沒有認識到自己的錯誤。

所以說一直到最後關羽也沒有改掉自己的缺點,也沒有深刻認識到自己的缺點。

可他死瞭,給劉備集團帶來的後果是非常嚴重的 ,三兄弟“不求同年同月生,但求同年同月死”的誓言是實現瞭,可是他們復興蜀漢的願望在馬良將劉備“聯營七百裏”的圖紙送給諸葛亮後,也在諸葛亮的一聲”大漢氣數已盡矣“中化為瞭泡影。

當然關羽的失敗有著多方麵的原因,也不能全怪到關羽頭上,不過他自己是要負很大的責任的。

說這些也不是為瞭指責關羽,隻是為瞭藉事說理,讀史明智。分析也隻是事後諸葛亮而已,把我們放到關羽那個位置上,未必就一定會做的比人傢強。

關羽的忠義值得後人學習,可是他的缺點卻應該引起我們足夠的重視。

人一輩子都無法改掉自己的缺點往往意味著這一輩子白活瞭,毫無進步地白走一趟實際上是很淒慘的。人這一輩子就是為瞭把自己的缺點改正好,盡量修得圓滿一點而已,那個缺點不是外在的東西,人們外在的有形之物什麼也帶不走,能帶走的就隻是無形的品德而已。

說到這什麼是真,什麼是假,什麼是實,什麼是虛,其實答案已經很明顯瞭。人生的這點事說復雜很復雜,說簡單也就是這麼簡單。

點贊加關注,下期不迷路。各位朋友們,下期再會。

分享鏈接

tag

相关新聞

晚清老照片:慈禧太後在雪天漫步頤和園,大傢庭五代同堂場麵壯觀

慈安太後有啥手腕,慈禧太後執掌晚清政權近半個世紀,並不是真的

古代慈禧太後齣殯紀錄,曝光葬禮上的畫麵!

46歲慈禧意外懷孕,3個太醫各說瞭一句話,隻有第三個活瞭下來

河北大盜,潛伏十多年,夥同二三十個村莊“二流子”,盜竊慈禧墓

慈禧太後為什麼死活離不開李蓮英?來看看李蓮英有多厲害你就懂瞭

她是光緒寵妃,慈禧的眼中釘,死後也受盡蹉跎

身為慈禧寵幸的太監二把手,把珍妃投入井中的崔玉貴,下場如何?

禦史上一道奏摺,建議太後垂簾聽政,慈禧大喜,八大臣卻百般阻撓

慈禧太後為何離不開李蓮英的照料?來看看他究竟有多能乾吧

慈禧為瞭私欲,讓小男孩做一件大人做的事,讓人從古罵到今!

外國人為慈禧畫瞭兩張肖像,其中一幅不敢給她看,因為太真實

慈禧最喜歡的小吃,如今成瞭北京人餐桌上的傢常菜,沒吃過可惜瞭

皇城根腳下的人狗情未瞭,南池子外養狗處,慈禧對京巴犬情有獨鍾

慈禧太後吃“人乳”美容?彆懷疑,這種事在古時候很常見

香港人盡皆知的歡喜哥,先祖是慈禧的乾兒子,自己又是魯迅的親戚

李蓮英錶姐李氏隱姓埋名幾十年,八十歲時,纔說齣慈禧死亡真相

洋務派和守舊派的爭論,共有三次“大戰”,慈禧又是偏嚮何方?

慈禧去世後第二天光緒也神秘駕崩,相隔一百年考古專傢找到死因

慈禧一人每年要消耗數十萬個水果,用途十分荒唐

慈禧最愛吃的1道菜,吃瞭10年纔發現原料,羞紅臉連殺百名廚子!

慈禧第一次看到燈泡時大喊2字,齣盡瞭洋相,如今我們仍在這麼喊

慈禧太後,為何能穩固掌權47年?有一人最要命她不敢

慈禧一生隻喝這三種東西,最後一種是她保持容貌的訣竅!

俄羅斯帝國為何不能讓被徵服者歸心?

慈禧的保鏢有多牛?霍元甲找他比武,為何踢齣兩腳後再也不敢踢瞭

慈禧臨終前,為何抓走100個男童?她的陵墓被炸開時,真的很殘忍

老伯保存慈禧唯一真實相片,專傢到訪勸捐,老人六字迴答

等級製度太嚴格瞭,慈禧太後為何隻能葬在東邊

慈禧死後李蓮英又活瞭三年,沒瞭靠山他的日子過得怎麼樣呢?

榮祿是庸纔嗎?他為什麼能得到慈禧的專寵

珍妃是光緒的愛妃,卻公開賣官掙錢,最後被慈禧害死,她可憐嗎

孫殿英否認盜慈禧墓有罪,彌留之際留下兩句話,卻被人們所認可

戊戌變法時,袁世凱對維新派有好感,關鍵時刻為何會選擇慈禧?

當今世界會齣現很多的高人

陳寶琛認為禮部尚書崇禮沒文化不能勝任,寶鋆則對其反駁

傳聞慈禧太後的陪葬品翠玉白菜,是珍妃嫁給光緒帝時的嫁妝

慈禧的“眼中釘”孝貞顯皇後,入宮3個月成皇後,卻敗給慈禧

慈禧太後最後幾天都乾瞭啥?一共乾五件秘事,電視劇都不敢這樣演

袁世凱一路青雲直上,靠山慈禧去世後,他又是如何自保的