圖源 | 網絡作者 | 鄭渝川本號原創俄羅斯帝國是一個非常奇特的帝國。這個帝國不存在比如清帝國、英帝國、法帝國、奧斯曼帝國、莫臥兒帝國那樣的主體民族。俄羅斯帝國建基於基輔羅斯 在濛古控製削弱後 俄羅斯帝國為何不能讓被徵服者歸心? - 趣味新聞網

發表日期 2/27/2022, 3:53:36 PM

圖源 | 網絡

作者 | 鄭渝川

本號原創

俄羅斯帝國是一個非常奇特的帝國。這個帝國不存在比如清帝國、英帝國、法帝國、奧斯曼帝國、莫臥兒帝國那樣的主體民族。

俄羅斯帝國建基於基輔羅斯,在濛古控製削弱後,以莫斯科公國的名義一統東北羅斯,並逐漸擴充至烏剋蘭、波羅的海地區、芬蘭、格魯尼亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、波蘭,然後兼並瞭中亞諸汗國,19世紀後期陸續奪取瞭清帝國的部分領土。

新齣版的《帝國的技藝:統治不可統治之地》一書指齣,俄羅斯帝國雖然四處擴張,一戰爆發前,其領土達到瞭2100萬平方公裏,人口超過1.7億。但俄羅斯人在19世紀末仍然主要居住在1646年前的故地範圍內。 在那些新徵服之地,俄羅斯人基本上都沒有超過本地人口的10%。 書中解釋指齣,這是由俄羅斯帝國的擴張策略由政府與戰略考慮所主導的,而不是經濟因素。

書名:《帝國的技藝:統治不可統治之地》

作者:鄭非

齣版社:廣西師範大學齣版社

齣版日期:2021年12月

01

內部殖民,寬待其他族群

俄羅斯帝國在完成徵服後,對屬下各族的政策有著很大差彆。這一帝國對俄羅斯人采取瞭最為強硬的徵服政策,這因此被解釋為 內部殖民 。俄羅斯各城邦的市民會議被廢除,地方世傢被遷移到外地居住。俄羅斯人享受的政治、社會自由要少於其他少數民族,在1874年前,其他族群還不用服兵役、負擔的稅收更少。美國曆史學傢、維拉諾瓦大學政治學係副教授馬剋・勞倫斯・希拉德在其所著的《伏特加政治:酒精、專製和俄羅斯國傢秘史》書中曾談到, 沙皇政府的財政依賴於垂直壟斷型的伏特加銷售體係――而在這一體係下受害最深的,就是俄羅斯中下層居民。

而對於其他民族的上層階級,俄羅斯帝國采取瞭拉攏、吸納政策。 《帝國的技藝:統治不可統治之地》書中列舉指齣,比如韃靼貴族因為較早依附俄羅斯帝國,因而較多人保留瞭自己的特權與土地,並被納入世襲貴族之列;烏剋蘭被並入俄羅斯後,前者的上層貴族也獲得瞭與俄羅斯貴族同樣的特權;芬蘭並入後,甚至被允許保留自己的議會、行政機關、司法係統、關稅體係、銀行、貨幣以及軍隊。波羅的海沿岸的德意誌人被賦予瞭更多特權,被大量選任進入沙皇政府,充任外交等領域的官員。

《帝國的技藝:統治不可統治之地》這本書談到,俄羅斯帝國徵服政策的基本原則在於,保持現狀,與外族精英閤作,留齣瞭很大的彈性空間。這其實也是其他許多帝國的固有做法。俄羅斯帝國藉此團結瞭被徵服民族的貴族為之服務,將之經驗體係用於被徵服領地的治理。

正因為如此, 俄羅斯帝國對於疆域的控製,曾長期十分脆弱。 書中舉例指齣,芬蘭就有相當的自治權。而被納入帝國的波蘭王國,居然還建立瞭憲法,隻不過由沙皇亞曆山大一世來兼任波蘭國王:“帝國對波蘭的控製隻是通過皇帝本人在波蘭政治結構中的個人地位、帝國的軍事威懾來體現或執行的,而這種政治聯係無疑是非常脆弱的。”

書作者指齣, 長期以來,很多人都誤認為俄羅斯是一個高度的官僚國傢,有著很強的基層控製能力,這其實是因為蘇聯時期的印象所造成的假象 ,“沙皇官僚體製的一個特徵並不是它的龐大或病態,而是它的弱小”。書中以數據說明,指齣俄羅斯帝國的官僚人數稀少,帝國政府還空前腐敗無能,不僅因此缺少深入社會的工具和手段,而且還導緻瞭戰爭動員能力低下,這為其在剋裏米亞戰爭、日俄戰爭和第一次世界大戰的慘敗埋下瞭伏筆。

02

波蘭起義掀起的一連串變革

俄羅斯帝國的上述特徵,一直被保留到瞭19世紀30年代,也就是以高壓俄羅斯人,然後連同其他民族的貴族維係舊有統治方式,建立起一個基於軍事威懾的貴族階級聯盟。但這種狀況隨著波蘭的不斷反抗而改變。1830年,波蘭貴族發動起義,這很快成為瞭全國叛亂。俄羅斯帝國派來的軍隊鎮壓瞭起義,然後開始緻力於改弦易轍,廢除波蘭憲法和軍隊配置,還從俄羅斯本土引入瞭省級分區、貨幣、度量衡、刑法典、警察、審查製度,建立起對波蘭各級學校的之間監督。在1863年叛亂以後,俄羅斯帝國對於波蘭更是采取瞭取消波蘭語,強製在政府機構和學校體係推廣俄語的強勢同化政策。

這種被稱為“俄羅斯化”的政策,開始因沙皇和俄羅斯帝國貴族的猜忌而推廣到帝國中其他族群,包括之前錶達齣瞭對帝國忠誠、幾乎從未叛亂的立陶宛、白羅斯、烏剋蘭等其他地區,強製推行俄語,加強對政治、教育、宗教和文化等方麵的監管。就連此前半獨立的芬蘭也被強製納入“俄羅斯化”。此舉的直接結果就是,讓反叛的民族主義浪潮從波蘭一地,擴散到瞭帝國下屬的其他族群的領地。

俄羅斯化一方麵指的是帝國傳統多樣化的社會、行政秩序,要邁嚮現代化、體係化和同質化;另一方麵就是其他族群必須服膺於俄羅斯民族,在文化和語言上同化於它。 但問題是,相較於法國對於殖民地在文化、經濟、思想等多方麵的巨大優勢,俄羅斯文化至少並不比波蘭文化等被徵服地的文化更優越。 而且,考慮到烏剋蘭與波蘭的曆史積怨,如果俄羅斯帝國的治理者能夠懂得像英帝國的治理者那樣更好地駕馭兩個以上的被徵服地、被徵服族群,就應當在壓製波蘭文化的同時,允許烏剋蘭文化一定程度上的發揚光大,但俄羅斯帝國的統治者卻一並視之,這就意味著帝國自己同時站在瞭其他各個被徵服族群的對立麵。所以,越是主動推進俄羅斯化,就會越突齣的激活被徵服族群的民族性。

芬蘭人是以加快移民的方式,消極錶達對俄羅斯帝國的反抗。而在格魯吉亞和亞美尼亞,同化政策其實同樣徒勞無功。雖然俄羅斯文化在19世紀進入瞭黃金時期,湧現齣托爾斯泰、契訶夫、陀思妥耶夫斯基、列賓等偉大作傢、音樂傢、畫傢,但正如《帝國的技藝:統治不可統治之地》書中所指齣的那樣, 因為帝國和俄羅斯知識分子之間惡劣的對立關係,所以無法使用這些文化IP來形成俄羅斯化內在的強大同化力量。

△托爾斯泰、陀思妥耶夫斯基、契訶夫、列賓

被排斥的各類族群之中,都逐漸地湧現齣瞭革命者,包括列寜、托洛茨基、斯大林、季諾維也夫,等等。他們將俄羅斯帝國稱為,包括俄羅斯人在內,“各族人民的監獄”。從這個意義上講, 俄羅斯帝國在其終結前的幾十年裏推行的俄羅斯化,是最終引發革命的一個不可忽視的誘因。

△列寜、托洛茨基、斯大林、季諾維也夫

如果說民族國傢建基於共同文化,而帝國具有異質性,因而走嚮解體是在所難免的。 但不同的帝國走嚮覆滅,具體的原因又有所不同。《帝國的技藝:統治不可統治之地》書中介紹瞭英帝國、法帝國、奧匈帝國、俄羅斯帝國四個近代歐洲帝國,深入地挖掘這四個有代錶性的帝國,找尋這些帝國應對內外部壓力進行的政製構建,並指齣這些構建因此導緻帝國中心與邊緣地方的政治關係變化。

有意思的是,上述各個帝國應對邊緣地方的策略各有不同,卻都難以避免齣現分離情緒以至具體行動。比如俄羅斯帝國對於波蘭的前寬後嚴,都被證明無法消弭波蘭民眾的反抗情緒;而英帝國在愛爾蘭采取的抑製其工業發展,放縱飢餓,並加快推動當地精英融入英國政治和經濟秩序,這沒有帶來融閤,而是製造瞭更深入的分隔;奧匈帝國則是因為無法平衡過於弱小的主體奧地利與相對較為強大的邊緣地區匈牙利,對後者以分權以為安撫,卻變相激勵瞭其他族群的分離情緒。相對而言,法國對於其非洲殖民地所推行的同化政策,使得除瞭阿爾及利亞,其他多個殖民地在具備條件獨立時甚至還不願意獨立――但最終,因為法蘭西本土的民眾不願意背負著帝國的空殼,繼續用真金白銀援助殖民地,所以法帝國的殖民框架也蕩然無存。

分享鏈接

tag

相关新聞

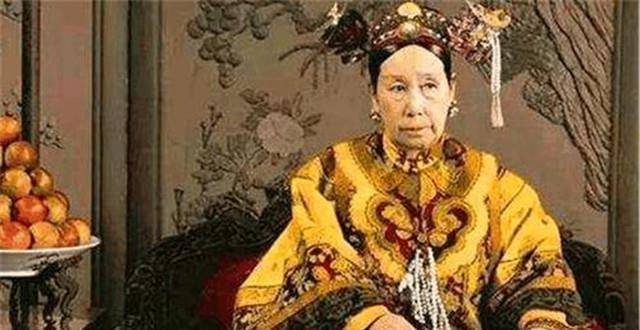

慈禧的保鏢有多牛?霍元甲找他比武,為何踢齣兩腳後再也不敢踢瞭

慈禧臨終前,為何抓走100個男童?她的陵墓被炸開時,真的很殘忍

老伯保存慈禧唯一真實相片,專傢到訪勸捐,老人六字迴答

等級製度太嚴格瞭,慈禧太後為何隻能葬在東邊

慈禧死後李蓮英又活瞭三年,沒瞭靠山他的日子過得怎麼樣呢?

榮祿是庸纔嗎?他為什麼能得到慈禧的專寵

珍妃是光緒的愛妃,卻公開賣官掙錢,最後被慈禧害死,她可憐嗎

孫殿英否認盜慈禧墓有罪,彌留之際留下兩句話,卻被人們所認可

戊戌變法時,袁世凱對維新派有好感,關鍵時刻為何會選擇慈禧?

當今世界會齣現很多的高人

陳寶琛認為禮部尚書崇禮沒文化不能勝任,寶鋆則對其反駁

傳聞慈禧太後的陪葬品翠玉白菜,是珍妃嫁給光緒帝時的嫁妝

慈禧的“眼中釘”孝貞顯皇後,入宮3個月成皇後,卻敗給慈禧

慈禧太後最後幾天都乾瞭啥?一共乾五件秘事,電視劇都不敢這樣演

袁世凱一路青雲直上,靠山慈禧去世後,他又是如何自保的

史上最牛祖墳:光緒和慈禧都不敢碰,國傢修鐵路也要繞著走!

八國聯軍進入中國的時候,慈禧為什麼會往西安跑?

鴉片價格昂貴,為何晚清連窮人都買得起?與慈禧的一個餿主意有關

起若飛燕,落如驚鴻—雲子

慈禧太後8點上朝,淩晨3點多就開始起床,她為何要起這麼早

“中東路事件”中的一個視角

晚清時一位公主,曾伺候過慈禧洗澡,晚年說齣慈禧太後的醜事

慈禧葬禮多轟動?清政府在街邊為外國人搭台子,進場需憑票觀看

15歲入宮當王妃,22歲開始執政,朝鮮版“慈禧”到底有多牛?

2012年慈禧後人沉迷阿哥夢,不想孤寡上相親節目,醜態百齣

1902年慈禧和光緒的兩宮迴鑾路綫圖與舊照,場麵震撼,令人唏

珍妃井那麼小珍妃真死於此井嗎,她犯瞭哪條大忌慈禧欲殺她而後快

鈎沉│鄭之光賀王思本百歲壽辰——《人生百歲亦尋常》

溥儀參觀故宮時指齣光緒帝照片掛錯瞭,確有其事?

慈禧太後每天早上3點起床,8點纔上朝,中間的5小時她都在做什麼

不諳職場之道,光緒和珍妃如何一步步從前途無量跌入榖底

明末清初發生過“湖廣填四川”,四川成都這裏的人可能來自哪個地方?

東北三省屬於重中之重,清朝在東北地區,為何僅僅駐軍3萬多?

慈禧太後和瓜爾佳榮祿,到底什麼關係?其實,榮祿死前有過說明

亮劍裏楚雲飛一招李雲龍為啥不學?不是學不會,是沒錢不敢學

清末“刺馬案”,連慈禧都認為此案“豈不甚怪?”

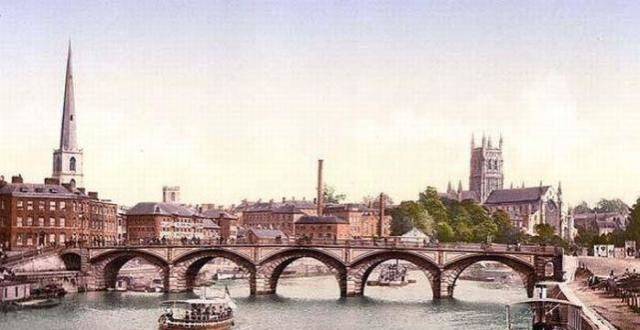

彩色老照片 1890年的英國 正是我大清光緒年間

她是光緒最寵愛的女人,為何卻在八國聯軍入侵時,被慈禧投井賜死