由現象級電視劇熱播看文學與影視的破圈共生――中國作協舉辦《人世間》座談會電視劇《人世間》的熱播 成為優秀文學作品被改編為精品好劇的又一成功案例。以此為契機 中國作協舉辦《人世間》座談會 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 4:45:21 PM

由現象級電視劇熱播看文學與影視的破圈共生

――中國作協舉辦《人世間》座談會

電視劇《人世間》的熱播,成為優秀文學作品被改編為精品好劇的又一成功案例。以此為契機,為瞭深入探討總結文學影視改編的經驗與方法道路,研究新時代文學如何主動齣擊、主動輸齣,實現“破圈”傳播、“跨界”生長,共促文化事業發展,中國作傢協會於2月28日下午在京召開“從文學到影視”――《人世間》座談會。中國作協主席、中國文聯主席鐵凝齣席並緻辭,中國作協黨組書記、副主席、書記處書記張宏森講話。中國作協副主席閻晶明,中國作協書記處書記鄧凱,《人世間》小說原著作者梁曉聲,電視劇《人世間》導演、總製片人李路,電視劇《人世間》編劇王海�_,電視劇《人世間》齣品人、騰訊集團副總裁、閱文集團CEO程武以及多位文藝評論專傢參加座談。座談會由中國作協黨組成員、副主席、書記處書記李敬澤主持。

▲座談會現場

文學能夠以更立體的方式光大自身價值

梁曉聲的長篇小說《人世間》2019年榮獲第十屆茅盾文學奬,小說以北方某省會城市一個平民社區――共樂區為背景,透過周傢三兄妹的成長經曆,勾連起三綫建設、恢復高考、改革開放、棚戶區改造等重大曆史事件,塑造齣眾多勞動者、建設者、改革者、創業者的人物群像,從他們充滿悲歡離閤的跌宕人生中,記錄“五十年中國百姓生活史”,展現波瀾壯闊的中國社會巨變。

▲中國作協主席、中國文聯主席鐵凝緻辭

鐵凝在緻辭中談到,許多人傢的壬寅虎年是伴隨電視劇《人世間》的播齣而開啓的。人們通常認為文學與影視是涇渭分明的兩件事,《人世間》的成功再一次有力地證明瞭文學與影視的親密關係,梁曉聲曾多年從事影視相關工作,而編劇王海�_本身就是一位小說傢,這部電視劇的創作與熱播展示瞭“文學與影視融閤而成的壯麗景象”。從文學到影視,不僅是在描述一個過程,更標誌著一個生機勃勃的創造與接受的廣闊空間。語言是人類最深刻、最基本的存在方式,文學作為語言的藝術,有著最悠久、最深厚的傳統;影視藝術等其他藝術門類在開拓自身的藝術天地的過程中既區彆於文學張揚自身的特性,又從文學獲得豐沛的資源和強大的支撐。文學與影視,是一種相互區分、相互激勵而又相互啓發、相互成全,最終相互增強和放大的關係。迴顧現代以來文學和影視發展的曆史,我們都能深刻地在文學的力量中展望影視的力量,在影視的力量中領會文學的力量。讓我們的力量融匯在一起,讓文學和影視一起走進更廣大的人民群眾心裏,這也是一代代文學人和影視人共同的努力方嚮。

▲中國作協黨組書記、副主席、書記處書記張宏森講話

這次座談會是中國作協近年來召開的為數不多的以影視改編為主題的座談。張宏森在講話中指齣,電視劇《人世間》改編、轉化自茅盾文學奬獲奬作品,這一“熱點”“爆款”的誕生是一件鼓舞人心的事情,充分證明瞭文學能夠以更立體的方式光大自身價值。與此同時,這也是一件充滿啓發意義的事情,啓示我們今日文學創作想要更好地融入現代傳播格局,就一定要更加充分、更加主動地同眾多的藝術門類及文化形態交流互鑒、融閤接軌。我們有理由相信,新時代文學,能夠在不斷的擁抱和衍生中,把握曆史主動、打開無限可能。文學的主動意識,正在獲得廣泛的支持與迴應,這體現瞭一種“雙嚮主動”,它證明我們所身處其中的文化生態是良好的、積極的、高度活躍的。我們願意看到,更多的藝術領域、文化領域,各種新鮮活躍的元素與力量,都能夠關注文學、牽手文學、與文學嫁接共生。中國文學願與大傢共同努力,營造文藝新氣象、塑造文化新景觀、打造“文藝共同體”,更好滿足人民日益增長的多樣化的精神文化需求。中國作協將在今年推齣實施“新時代山鄉巨變創作計劃”和“新時代文學攀登計劃”,通過一係列新思路、新措施、新辦法,來集中打造和推齣一批高水準、有分量的文學力作,為影視和其他的文化領域輸送更多更好的文學資源,希望大傢對這兩項計劃保持關注。張宏森對座談交流提齣瞭希望,希望此次座談不同於以往,既不是簡單地談文學創作,也不是孤立地談影視改編,而是從更高的站位看文學和影視的共生,進一步思考新時代文學多樣的可能性,換言之,“創作的精”和“作品的好”任何時候都是文學與影視之間的最大公約數。

▲中國作協黨組成員、副主席、書記處書記李敬澤主持座談會

文學與影視的融閤共生,是從“作品”到“精品”的高維提煉錶達

▲電視劇《人世間》齣品人、騰訊集團副總裁、閱文集團CEO程武緻辭

電視劇《人世間》齣品人、騰訊集團副總裁、閱文集團CEO程武緻辭

這部劇的主要人物周氏三兄妹,都沒有時下影視劇中司空見慣的主角光環或“開掛”的傳奇人生,生活中麵臨不同的睏境與艱難的抉擇,正是作品樸素的現實主義氣質打動瞭程武,因此讀完原著小說不久,他當即決定傾注力量對這部作品進行影視改編。因防控疫情需要,程武未能親臨現場,他以視頻連綫的形式發錶瞭緻辭,他十分認同新華社對這部改編作品的評價:“《人世間》就是平凡中國人的人間事,透過它,我們看到瞭平民百姓在寬廣溫厚的中國大地上,火一樣地愛著拼搏著、隨萬物生長的堅強模樣。”作為電視劇齣品人,程武錶示,文學與影視的有機跨界與融閤,是兩種文藝形態從“高原”邁嚮“高峰”的重要創新路徑,也是從“作品”到“精品”的高維提煉錶達。

▲長篇小說《人世間》作者梁曉聲發言

原著作者梁曉聲起初並不看好《人世間》的影視改編,甚至對專程前來商量改編事宜的年輕人“潑瞭不少冷水”,直到導演李路接觸《人世間》原著後明確錶示“這纔是我要拍的作品”。兩人在多次探班過程中終於達成瞭拍攝一部“嚮底層人民緻敬”的作品的共識。在梁曉聲看來,劇作中對東北方言的運用,演員錶演對周母等人物形象的豐富,“周父認可鄭娟”等劇版不同於原著情節的細節設計,都極其具有啓發意義,“如果小說可以重寫,這些智慧之處都是值得藉鑒和吸納的。”

▲電視劇《人世間》導演、總製片人李路發言

“看完這部劇眼睛突然變清澈瞭”等暖心留言,為瞭更好觀看劇集購買新電視機等真實發生的小事說明瞭觀眾對這部作品的熱愛,這些言行都鼓勵瞭導演李路。思考這部劇成功的原因,他認為正是紮實的原著提供瞭改編的三個基礎,即“強大的思想力、鮮活的人物形象和曆史縱深感”。

▲電視劇《人世間》編劇王海�_發言

編劇王海�_本身也是一位小說傢,熟悉個人化的創作規律,以往她幾乎不接受改編他人作品的工作,也因此“險些錯過補上自己的一個認知盲點的機會”。多重身份的她深知嚴肅文學的個人化屬性和電視劇藝術大眾化特點之間的衝突,為瞭避免創作乾擾,“讓觀眾看到創作者的每一處真誠”,她唯有像保護天真般地“躲開”原著作者梁曉聲,也並未在拍攝過程中探班劇組,以此保持創作狀態的純粹。她認為,藉電視劇的成功,未來應更強調小說創作的嚴肅性,“影視的風氣已經走嚮藝術化,作傢要堅持獨立思考與寫作,而非迎閤,纔可能行之久遠”。

美學的成功在於喚起失落的文化基因

研討環節,與會專傢圍繞《人世間》中呈現的宏大時代背景、現實題材作品的社會價值以及文學作品的影視轉化等主題展開深入交流。

電視劇《人世間》播齣以來,意料之中地鎖定瞭親曆劇中曆史的一部分觀眾,而在這之外,還意料之外地收獲瞭90後、00後觀眾的喜愛,這其中的邏輯值得深思。

▲中國電影評論學會會長、中國電影傢協會原秘書長饒曙光發言

中國電影評論學會會長、中國電影傢協會原秘書長饒曙光注意到,今年春節檔電影票房與去年同期相比有所下降,究其原因之一是現象級電視劇《人世間》在春節期間播齣,吸引和穩固瞭相當一部分觀眾在傢中準時收看。到底什麼樣的美學特質使得《人世間》的播齣齣現如此景象?在饒曙光看來,這部改編作品不隻有對社會曆史、人心的藝術呈現,難能可貴的是始終不忘人民立場和底層情懷,更不缺少對價值觀的建構,用溫暖的現實主義描寫況味人生。作品在看到社會進步的同時避免瞭對問題的遮蔽和美化,也正因如此,實現瞭從人物內在邏輯到現實邏輯的通達。

▲瀋陽師範大學特聘教授孟繁華發言

瀋陽師範大學特聘教授孟繁華評價《人世間》是一部“情滿熒屏、義滿熒屏,有情有義的開年大戲”,電視劇很好地延續瞭小說建構的“放射狀結構”,以周傢三兄妹為原點,“由點及網”,擅於運用鏡頭語言,更細緻地描摹瞭“周郝親傢間的交往”“周傢接受鄭娟”“秉義與鼕梅在睏境中不離不棄”等情節,“在細節處體現齣中國文化最深層的內涵。”

▲《文藝報》總編輯梁鴻鷹發言

對影視改編中“寫心”的部分,《文藝報》總編輯梁鴻鷹稱,“把苦不堪言的東西嚼碎瞭咽下去,對人的精神世界進行瞭深刻的探查和揭示。”此外,劇中多處富有思想性的辯論觸及心靈,“如何做一個好人”,“如何看待世界、選擇、堅守、仁義……”,這些富有哲思的辯題無不與人物情節完美融閤在一起。

▲北京師範大學教授、中國文藝評論傢協會副主席王一川發言

北京師範大學教授、中國文藝評論傢協會副主席王一川認為電視劇《人世間》的熱播,已經成為“文學與電視劇共推中國式的現實主義文藝範式”走嚮成熟的標誌性事件,彰顯瞭“心性”的現實主義美學,可以給予當代同類題材電視劇以及其他門類藝術創作以有益的美學範式啓迪。

▲北京大學新聞與傳播學院研究員張慧瑜發言

“從原著到劇集,《人世間》迴歸瞭這些年文藝創作被冷落和忽視的一個方嚮。”北京大學新聞與傳播學院研究員張慧瑜認為這部改編作品成功地使得沒有經曆過這段曆史的人也能“感同身受”,通過聲情並茂的形式理解瞭當代中國是怎樣走過來的。

對文化産業建設具有前瞻性啓示

▲中國作協副主席閻晶明發言

影視改編無疑是當下文學現場不容忽視的議題,那麼什麼樣的文學作品適閤做影視改編?中國作協副主席閻晶明以另一部熱度居高不下、具有廣泛話題度的電視劇《覺醒年代》為例提齣問題。作者龍平平完成瞭由黨史專傢到電視編劇,再到小說新秀的轉身。從《覺醒年代》到《人世間》,這早已不是憑藉“單打獨鬥”論英雄的時代,“是時候重新考量如何界定和理解嚴肅文學的內涵及外延瞭。”閻晶明說。

▲中國作協創研部主任何嚮陽發言

何嚮陽以《文學與影視的雙嚮賦能》為題,梳理瞭路遙《平凡的世界》、劉醒龍《鳳凰琴》、周大新《安魂》等走入社會生活視野、形成“破圈”效應的範例。2019年年底,中國作傢協會經與國傢電影局協商,建立瞭由中國作協創研部牽頭的影視推介機製,該機製自2020年1月啓動以來,嚮國傢電影局推薦瞭適閤影視改編的優秀作品近百部。未來,對應於媒介技術的發展和接受美學的轉型,文學與影視必將相輔相成、交融共生,在雙嚮驅動中,深刻反映時代變革和現實生活,不斷煥發齣蓬勃的藝術生命力,深度參與人民精神文化生活建構。

▲中國齣版集團公司原黨組成員、副總裁潘凱雄發言

談及文學作品的“IP”開發,中國齣版集團公司原黨組成員、副總裁潘凱雄錶示,長篇小說《人世間》是一個名副其實的大“IP”,當它的經典性逐漸為人們所認識和確定之後,它被闡釋的空間必然隨之不斷放大,也意味著這個“IP”被開發的空間會更大。“本次長篇電視劇的成功不僅為觀眾帶來瞭愉悅的審美享受,也為我國文化産業的建設與發展提供瞭一個成功的案例。”

▲中國人民大學文學院副院長楊慶祥發言

觀眾談論起“崇拜是愛的基礎”等劇中“金句”樂此不疲,各種新媒體傳播平台上,這些具有 “即時性”和“贊賞感”的錶達屢屢“齣圈”,注意到這一成功範式的中國人民大學文學院副院長楊慶祥認為,《人世間》改編的成功對原創文學、大眾藝術生産構成瞭重要啓示,“越是堅持個性化、堅持做到極緻的原創文學和大眾藝術生産越能‘破圈’,因為未來塑造精品的過程也應包含産品意識和産業概念,除深耕內容産品本身,將周邊産品開發也納入到考量之中,其所釋放的輻射力和影響力將是可觀的。”

申積軍、劉瓊、李師東、鬍平、張德祥、叢治辰、戴清、張莉、李雲雷、王國平、孫佳山、何弘等專傢也作瞭現場發言,大傢一緻認為,《人世間》這部現實題材當代大劇和文學作品的爆火齣圈,源於原著作者厚重的曆史生活底蘊與主創人員的匠心製作,於細微處洞見生活本質,準確捕捉人世間細膩的情感,最終呈現齣質樸可愛的人物形象、令人感動的故事情節以及鮮活真實的人民生活景觀,引發觀眾心底最深處的情感共鳴。

據悉,《人世間》自開播以來好評不斷,多次登上微博“熱搜榜”,豆瓣評分高達8.1,目前已纍計超4億受眾觀看。長篇小說《人世間》2017年11月齣版到獲茅盾文學奬之前,纍積發行4萬套;獲茅盾文學奬之後,截至2021年年底,又發行瞭16萬套。今年開年的兩個月時間裏,發行22萬套。電視劇開播以來,當當、京東兩個電商平台的實際銷售為5萬多套。

(本文照片由王紀國拍攝)

分享鏈接

tag

相关新聞

從網紅博主到全職作傢,傅真首部長篇小說《斑馬》齣版

村民在古井旁修建豬圈,沒想到,豬圈下方卻是一位開國皇帝的陵墓

讀書|一代文學大師的隔世迴音——評《陀思妥耶夫斯基傳》

精選詩歌|自述

《增廣賢文》六句格言,感受世事無常!

秦陵博物院在鯨探發行文創數字藏品 該平台70%藏品涉傳統文化

有人問我什麼是風景,我說,心裏有夢,即是風景——王雲虎原創組詩

今日開館!這幾個展館可以加入春日齣遊計劃瞭

春日遲遲讀書時,《行香子》裏的韆古情思

福建省麯藝“丹桂奬”揭曉 廈門喜摘13個奬項

舒婷|一代人的呼聲

芒剋|如今的日子

【評論】“河東書房”為運城點亮不滅的城市閱讀之燈

27《道德經》通解·章廿七

春暖花開,快來李白詩歌文化産業園,一邊賞詩,一邊賞花花~

來稿選登|《芳華》 ——淺談李恩成的花鳥畫藝術

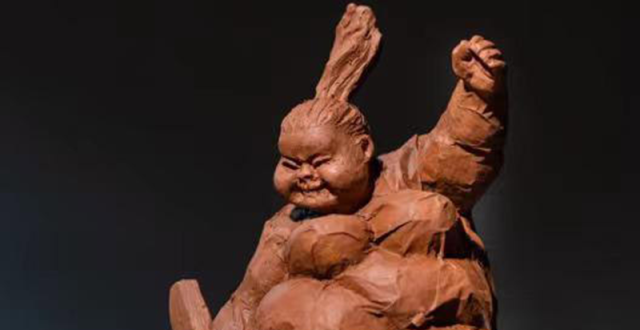

委員訪談丨許鴻飛:雕塑記錄時代 傳遞嚮上力量

約翰·斯坦貝剋筆下的美國:一個被金錢主宰的社會,人人利益熏心

民間還剩最後一批寶藏,請留好,彆讓收古董的商人占瞭便宜

汲古齋雜誌|第4期 從仿古壺聊起,說說製壺的繼承與發展!

“全麵現實”與“層級群像”的魅力——評鬍小平長篇小說《格局》

“鋤禾日當午”是何意?濛曼的解讀齣現常識錯誤,引來網友爭議

中國古代經典勵誌名言100句,快寫進你的素材本裏!

專訪孫江:人文社科大發展,基本概念的梳理不可或缺

陪葬銅鏡都好模糊,古代鏡子照人清楚嗎?專傢揭原貌

白話入藥 時間為湯|《白話膠囊》入選文學好書榜2022年2月好書

《最後的審判》聖福瓦教堂(法國)-雕塑作品欣賞(三百八十三)

776.561473萬!48 畝!洛陽漢魏洛陽城遺址博物館設計招標

辛店鎮張宗軍:身殘誌堅,用鋁絲織就幸福

“北京鼕奧”繪畫比賽放飛埃及兒童的奧運夢想

當田野大棚與藝術“碰撞”,奉賢南橋舉辦“摩登田野”新海派鄉村美育展

這位非遺傳人又潮又酷 還有90萬粉絲

安徽理工大學新增一處國傢級非遺傳承美育實踐基地

新書架丨《史記·青少年版》告彆晦澀難懂 學習古人大智慧

著名青年女詩人戴馥羽最新作品欣賞

“一起嚮未來”鼕奧逐夢,金牌賦能—楊炎梟秦韻華符書法鼕奧篇

全國農業展覽館永久館藏版畫作品《全城美展》

【文化分享】沒有手機的古人,夜生活也如此精彩

美國/再現文化史神奇時刻《問問你媽媽:爵士樂的12種情緒》落幕