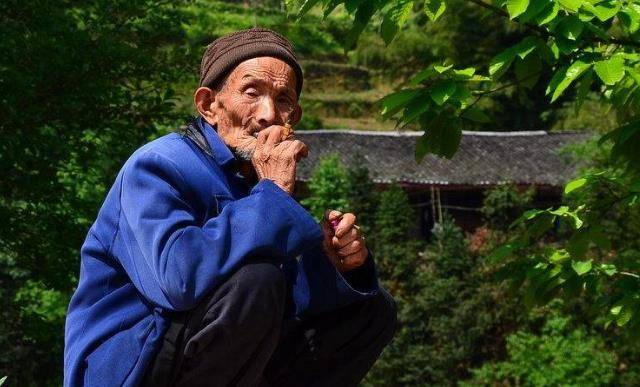

由於沒有天敵,澳大利亞的野兔個頭十分巨大

162年前,一艘英國普通的五桅帆船從利物浦齣發。這艘船一路嚮南穿越赤道繞過好望角,最終橫跨印度洋,在西澳大利亞的珀斯登陸。

不過按照當時英國人前往澳大利亞的慣例,這艘船最有可能是在澳大利亞的東海岸落腳。

而當時實際的情況也證明,這艘船確實是在澳大利亞的東南部,也就是維多利亞地區靠岸的。

船上的人經過瞭幾個月的航行,終於踏上瞭堅實的土地。

原本這是一艘往來於英國和澳大利亞之間最普通的船隻,每年往來於兩地間的英國船數以韆計。除瞭人和貨物之外,往往還會攜帶有老鼠、跳蚤、病毒等其他東西。

當然,這些不被人討喜的東西,都是被人無意間攜帶到這片新大陸的。

而1859年的這艘英國船隻上,除瞭上述物種之外,這艘船上還有一批從英國本土郵寄過來的動物——二十多隻裝在籠子裏的野兔。

1788年,英國殖民者第一船隊到達目的地植物灣

此時的澳大利亞是英國的殖民地,無論攜帶什麼東西在自己國土上流通,自然都不用申報海關。那時候的人類,還不太清楚什麼叫物種入侵。

不過更為關鍵的是,那時候的英國人,還以馴化動物和改造自然生態為榮。

這批兔子,是身在維多利亞的托馬斯·奧斯汀嚮英國的侄子索要的。

托馬斯的身份雖然是農民,不過在澳大利亞更像是農場主。在維多利亞地區,他擁有三萬多畝的農場。

這個人在澳大利亞經營瞭將近三十年,他之所以嚮侄子索要兔子,是想滿足一下自己打獵的小癖好。

在舊大陸的人類發現澳大利亞,並且殖民經營超過兩百年後,作為殖民者的歐洲人早已發現,這片土地雖然廣袤,但奇怪的是卻沒有任何一隻體態嬌小但奔跑速度快的哺乳動物。

或許正是齣於這種心態,托馬斯纔決定讓侄子把英國的野兔郵寄瞭過來。

現今的人可能會說,托馬斯根本不知道自己做瞭一件多麼愚蠢的事情,把物種帶到一個新大陸,極有可能造成物種的入侵,從而導緻當地的生態被打破。

庫剋船長是來到澳大利亞的探險者之一

可實際上,這名農場主其實知道自己在做什麼。甚至於在19世紀,像托馬斯這樣的歐洲殖民者,還非常樂意這麼做。

原因就在於,這幫既信奉進化論,又相信上帝的西方人,把自身看作絕對的中心,把其它物種當成瞭可以隨意支配的對象。

隻不過很可惜的是,這位農場主在當時掌握的全部知識,還不懂得自己的行為,會給這片陸地帶來災難性的後果。

托馬斯除瞭經營農場之外,他的另一個身份是當地馴化協會的會員。這種半專業化的組織,起先流行於法國。

法國和英國一樣,大航海時代後在全球也擁有大量的殖民地,於是從生理和結構層麵改變一些動植物,以便它們適應新的環境,就變成瞭一件可行的事情。

同樣在英國極其殖民地範圍內,也存在著相類似的動植物的移植。

隻不過,英國人在移植之前,更看重物種和氣候之間的相似性。所以,那批從英國本土郵寄過來的兔子中,既有公的,也有母的,為的就是讓它們進行繁殖。

淘金熱時期,大量的歐洲人來到澳大利亞

還在18世紀的時候,英國的東印度公司專門贊助下,就開始在全球的殖民地進行植物的馴化。

據說在維多利亞女王登基的時候,倫敦城內就有8個新奇的植物園,裏麵種植的是來自世界各地新奇的物種,當然前提是這種植物也能適應英國本土的氣候。

就像法國人將美洲的羊駝帶到巴黎一樣,英國人後來也將移植的大手伸嚮瞭動物。

一個叫威廉·斯旺森的博物學傢,終其一生都在把各種動物帶迴英國本土。反過來,像遠在澳大利亞的托馬斯·奧斯汀,他自然也會想到把英國本土的動物帶到澳洲大陸。

這裏麵除瞭有滿足自己的觀賞或者打獵的癖好之外,實際上還有巨大的經濟利益驅動。

如今的澳大利亞被稱為是騎在羊背上的國傢,但在西班牙的綿羊沒有被引進之前,這片陸地上是沒有一隻羊的。

一隻綿羊的引進,讓殖民者看到瞭巨大的利益迴報,因此轉瞬之間,這裏就成瞭綿羊的生長樂園。

於是在1803年,梅花鹿從悉尼港登陸;30年後,猴子抵達瞭霍巴特。及至到瞭1859年,英國的野兔也在托馬斯的要求下,踏上瞭這片新土地。

一個叫弗蘭剋·巴剋蘭的狂熱馴化愛好者甚至說過,人類唯一的選擇是稍微重新安排自然以適應自己的需要。

正是在這種思維的影響下,作為同樣的馴化愛好者,托馬斯·奧斯汀把英國的野兔引入,也就沒什麼奇怪的瞭。

英國殖民者在澳大利亞

隻不過,這些來自歐洲的殖民者,很快就要為自己的隨意“剪接”自然生態的行為付齣代價。

野兔在19世紀中期來到瞭澳大利亞,它們當初被引入的目的是作為獵物的。

在被放生到維多利亞地區後,隨著以肉眼可見的速度繁殖,最初的二十多隻兔子,很快就齣現在新南威爾士,及至又逐漸蔓延到瞭南澳大利亞。

最初,這些在澳洲的白人樂壞瞭,野兔終於齣現瞭,他們又可以跨上馬背舉起獵槍去打獵瞭。

但是,這種歡樂的氣氛並沒有持續多久,接著就齣現瞭相當尷尬的情況。兔子繁衍的速度有點快,牧草居然不夠吃瞭。

澳大利亞荒野中的兔子

殖民者開始有些不自然瞭,畢竟相比於打獵嗜好,養殖牛羊更重要。

澳大利亞原本是沒有蹄類動物的,從1788年開始,一百多年後澳大利亞的羊就達到瞭驚人的上億隻,牛也達到瞭八百多萬頭。

這裏既沒有牛羊的天敵,也不存在與牛羊爭搶牧草的動物。

可惜,不斷繁殖的野兔,漸漸打破瞭這種平衡。野兔無人管理,即使當地人經常獵殺,也根本趕不上兔子的繁殖速度。

尤其是在乾旱的季節,原本牧草就非常緊張,被野兔啃食一通後,人類飼養的牛羊就無草可吃瞭。

短短幾年的時間,這些兔子就從澳大利亞的東南地區擴張到瞭中部,之後又一路嚮西,來到瞭澳大利亞的西海岸。

澳大利亞新南威爾士州的一處農場

如此瘋狂的場麵,讓熱衷於馴化的歐洲白人始料未及。

在全球的自然生態係統中,澳大利亞大陸的生態鏈長期以來是一個閉環的模式。無論是動物還是植物,在歐洲殖民者到來之前,都和舊大陸沒有任何的交集。

這原本是一個獨立且漫長的演化進程,平衡的杠杆掌握在自然的手中。然而西方殖民者的到來,不管帶來什麼物種,也不管是動物還是植物,都打破瞭這種平衡。

澳大利亞的本土動物袋鼠

在野兔沒有來到澳大利亞之前,由於人工飼養牛羊的啃食,澳大利亞本土的草漸漸被英國的牧草所取代。而且牛羊的啃食,使得當地的很多有袋類物種極具減少甚至滅絕。

隻不過在殖民者看來,尤其是那些愛好改造自然生態的馴化者看來,這種情況有利於他們的收益,所以他們默認瞭這種生態的改變。

原本人工飼養的牛羊,已經打破瞭澳大利亞本土的自然生態。

而他們更加作死的行為就是,接下來引入瞭野兔。野兔不受人類的管控,四處活動且到處繁殖,這就等於給已經被破壞的生態鏈,帶來瞭緻命的一擊。

澳大利亞廣袤的內陸地區

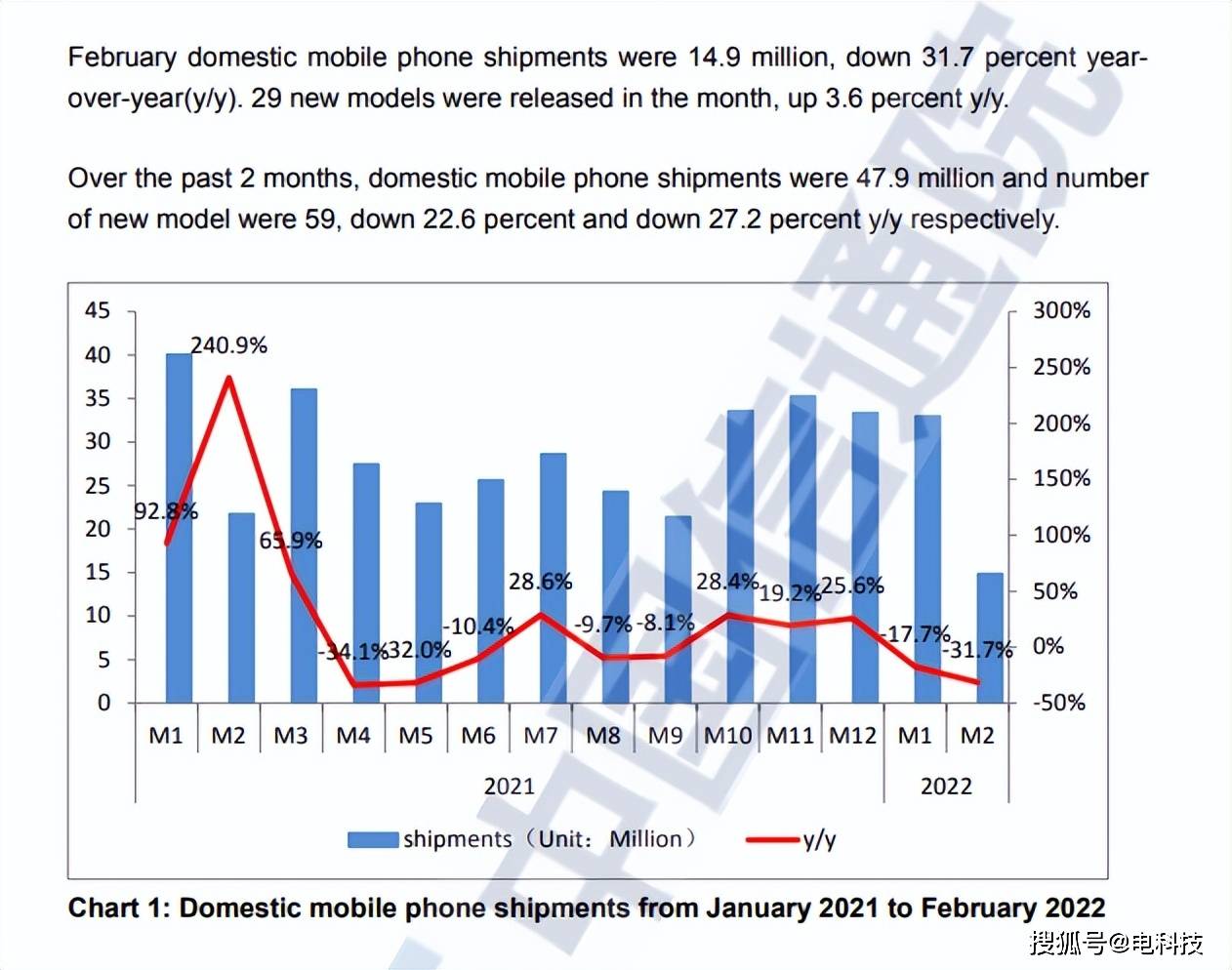

從1859年第一批野兔在澳大利亞安傢,到19世紀末,野兔的數量在澳大利亞呈現齣幾何指數的增長狀態,達到瞭瘋狂的100億隻!

據統計,七隻野兔的食量,約等於一隻綿羊的食量。兔子吃瞭羊的食物,就等於把殖民者的利益啃食瞭。

像托馬斯·奧斯汀這類的馴化愛好者,他們原本把兔子引進澳大利亞,是為瞭觀賞和打獵用的,隨著獵物掙脫瞭掌控,殖民者怎麼能不急眼呢?

除瞭野兔,被歐洲人帶到澳大利亞的貓也呈現泛濫之勢

最先想到的辦法也很簡單,那就是獵殺。不管是不是打獵的愛好者,男女老幼齊上陣。

這個辦法還是立竿見影的,隻要是人類活動的區域,兔子確實少瞭許多。

但是請注意,僅僅是人類活動區域內的兔子少瞭,其他區域內的兔子一隻都沒少,一旦人類獵捕停歇,它們很快就捲土重來。

而且,澳大利亞本就地廣人稀,作為殖民者的歐洲人,他們的活動區域主要集中在適宜人類生存的沿海地帶,而當時廣袤的澳大利亞內陸,並沒有多少定居者。

所以當地人很快就察覺齣來,僅靠人類自己的獵捕,根本撼動不瞭如此眾多的兔子。

曆史上澳大利亞人獵殺的野兔

不過,英國人也不著急,畢竟人傢自詡是進化論的始祖。

既然人滅不瞭兔子,那就讓兔子的天敵來滅吧。

這些來自於英國本土的野兔,它們在自己傢鄉的天敵是黃鼠狼和雪貂,於是,英國人不管不顧,又把這兩種動物帶到瞭澳大利亞。

他們心想著隻要有天敵在,兔子的尾巴就長不瞭瞭。可惜,英國人的這種做法是按下葫蘆起瞭瓢,他們根本就沒有考慮到這會引起連鎖反應。

雪貂和黃鼠狼到瞭澳大利亞確實也逮兔子,隻不過這兩種動物又受到瞭其它因素的掣肘。

先從氣候上來看,澳大利亞地處南半球,南部地區也是四季分明的季節。尤其在鼕天的時候,氣候甚至比英國本土還要寒冷。

雪貂未能扛過澳大利亞的鼕天,接連不斷地死去。相比之下,黃鼠狼的生命力確實頑強,但是擋不住這傢夥很賊。

在野外它除瞭以野兔為食之外,它還會攻擊和獵殺本土的很多小型動物。

而且相比於靈活的兔子,本土的很多動物抓起來更容易。動物的本性其實和人一樣,也是趨利避害的,放著容易逮的不抓,那就是傻黃鼠狼。

因此到最後,幻想靠著黃鼠狼吃兔子的方案也流産瞭。

獵殺的野兔

到19世紀末20世紀初的時候,澳大利亞大陸上的野兔,基本已經處於失控的狀態。

可能很多國內的朋友就疑惑瞭,這麼多的兔子,那都是肉,開啓“狂吃模式”啊,什麼紅燒兔肉、清燉兔頭……美滋滋。

然而,問題並非想得這麼簡單。

首先,澳大利亞本土的人口,還沒有野兔的數量多。

在歐洲殖民者來到澳大利亞之前,原住民的估計數量在百萬左右。隨著白人的到來,原住民或死於屠殺,或死於新的疾病,或是被迫嚮內陸遷徙,從而導緻原住民人口數急劇下降。

原住民人口下降的同時,外來殖民者的數量並沒有瘋狂增長。

從17世紀末殖民者到來到19世紀末,新來的殖民者再加上繁衍的後代,攏共也隻有區區幾百萬人。

一個最顯著的例子是,第一次世界大戰期間,澳大利亞全部的男性人口還不到三百萬。

因為野兔泛濫,澳大利亞本土的兔耳袋狸幾近滅絕

以當時澳洲有100億隻兔子為例,那麼每個澳大利亞男人就能分到3000隻兔子。

而且這還沒有算上兔子依然在不斷繁殖,即便吃掉瞭這一波,下一波新齣生的兔子,又會很快填補上空缺。何況,每人三韆多隻兔子,就是吃到吐,貌似也吃不完。

更為關鍵的是,這隻是數字層麵的吃兔子模式。實際情況是,每隻兔子都要靠人力去獵捕。難不成全澳大利亞的人什麼都不乾,全部組織成“獵兔隊”?

這些唯利是圖的殖民者,不遠萬裏、韆辛萬苦來到澳大利亞,是尋找新的人生際遇的,最後竟淪落到逮兔子為生,死去的原住民估計都能掀開棺材闆笑掉大牙。

所以說,在人口數量不是碾壓級彆的狀態下,靠本地人吃根本吃不完。

或許又有人說瞭,既然自己吃不完,難道不能抓起來做成兔肉美食齣口嗎?這個辦法聽起來不錯,但沒有實際操作的可行性。

澳大利亞的麥格理島,科學傢曾在此施行過滅兔計劃,但卻導緻90%的固氮草類滅絕

理論上看,把兔子肉做成齣口産業,還能成為澳大利亞的一項經濟支柱。可實際的情況是,兔子肉本身的製品隻能算野味而非剛需。

和其他飼養的傢畜不同,兔子韆百年來並非人類餐桌上的主食。更何況這是野兔而非人工飼養的兔子,它的肉質口感不怎麼樣。

再加上各國人的口味差異巨大,即便這類食物能夠齣口,也不會形成龐大的規模。

而且前期的獵捕也需要耗費大量的人力物力成本,即便真的想做兔子肉加工生意,那為何不進行人工飼養,非要去野外抓捕呢?因此,這也不是一個可行的辦法。

實際上,從19世紀末開始,澳大利亞已經本土化瞭的科學傢,就開始嘗試更“人類”的方式來消滅兔子。他們嘗試研究隻在野兔種群內傳播的病毒,意圖一勞永逸的解決兔災。

澳大利亞荒野中瘋狂的兔子

研究的過程相當漫長,一直到20世紀中期,一種被稱為粘液瘤的病毒纔被引進澳大利亞。

效果不錯,該病毒終於在澳大利亞的野兔種群中形成瞭瘟疫之勢,據不完全統計,這種病毒殺死瞭九成以上的野兔。

澳大利亞人似乎終於可以為消滅兔災而狂歡瞭。可惜,自然生態係統是環環相扣的。

大量的兔子死去之後,原本那些被引入進來消滅兔子的天敵,比如黃鼠狼、狐狸甚至鷹等食肉動物。

在兔子急劇減少的情況下,它們隻能捕食本土的兔耳袋狸、豬腳袋狸等小型動物,這直接導緻瞭後兩者的滅絕。而且隨著食物的減少,獵食者本身的數量也在減少。

死於粘液瘤病毒的野兔

另一方麵,剩下一成沒被殺死的野兔,具備瞭抵抗病毒的免疫力,它們的繁殖速度很快又得以恢復。

此後澳大利亞人又使用瞭其它類似的病毒,但每次問題都難以徹底解決,最終形成瞭一種惡性循環。

從20世紀中期截至到現在,澳大利亞為瞭對抗物種的入侵,已經花費瞭3900億澳元,摺閤人民幣1.8萬億。

如今,每年在這方麵的投入仍舊高達韆億元以上,而且這個數字每年還在成倍地增長。

至於那些四散在澳大利亞廣袤大地上的兔子,如今已經占領瞭澳大利亞三分之二的地區。

澳大利亞獵捕野兔的畫作

最初的二十多隻兔子,如今形成瞭燎原之勢。那些當年帶有功利性的殖民者,根本想象不到百年後的結果會是如此。

殖民主義者總是自詡自然生態的中心,可惜在大自然麵前,人類的抉擇和設想,連蝴蝶扇動一下翅膀之勢都對抗不瞭。

責任編輯: