1782年9月16日的一個清晨 一名男嬰呱呱墜地 史上最摳門皇帝,卻花瞭2100萬買來幾日平安,還留下遺言不入太廟 - 趣味新聞網

發表日期 3/1/2022, 2:25:55 PM

1782年9月16日的一個清晨,一名男嬰呱呱墜地,降生在瞭紫禁城中。作為早已將�J琰看作儲位不二人選的乾隆帝,雖然當著朝臣的麵佯裝鎮定,內心卻欣喜不已。

這名男嬰就是日後的道光皇帝,作為處於時代大變局之中的帝王,身肩整個國傢,他的人生注定不平凡。

王朝危機

道光皇帝繼位時,康雍乾盛世已過,整個國傢暮氣沉沉,開始走下坡路,早已沒有瞭當初的繁榮與活力。

看似一片平和的清王朝下隱藏著太多的危機,官僚機構弊端叢生,賦稅名目繁多,百姓生活艱難。

最突齣的一個錶現就是官員因循懈怠,貪汙腐敗嚴重。各種官僚機構疊床架屋,職責不清,遇事互相推諉,辦事效率低下,國傢機關運轉不靈。

屋漏偏逢連夜雨,漕運的要道大運河也是淤塞日重,每年疏通運河都要耗費大量的人力、物力和財力。

全國各地也時有起義和叛亂發生,派兵鎮壓又耗費一筆巨大的軍費開支。

所有的這些問題都在加劇著國傢財政負擔,長期的入不敷齣,使得國庫空虛。

“摳門”皇帝

在王朝內外危機重重、財政匱乏而又無生財之道的情況下,道光皇帝想到瞭一個辦法――“省”。他首先從自身做起,帶頭節約,希望以此來帶動他人。

道光皇帝的節儉,那絕對是前無古人、後無來者,並且畢生如一日,堪當眾皇帝中的節儉第一人。

道光皇帝還曾是皇子時,有一次隨他的父親嘉慶帝到盛京祭奠先祖。在那裏他看到祖先的遺物破朽不堪,頓時感受到瞭先祖創業的艱辛。迴到北京後,立馬命令把房間裏多餘的擺設搬走,隻留下床鋪桌椅等生活必需品。

即位後,他更是把節儉發揮到瞭極緻。

剛一登基,就頒布節儉宣言《聲色貨利諭》,下令在全國發行。

主要內容有三,一為重義輕利,不蓄私財。當時貪腐嚴重,道光皇帝以身作則,宣布不私藏財産。

二為停止各省進貢。當時每年各省官員都會進貢當地的土特産,供皇帝享用。而其中許多物品都為水果、蔬菜這些生鮮,由於交通不便、路途遙遠,從各省到京城運費頗高,而且浪費較多。長此以往,勞民傷財,道光皇帝就下令停止進貢。

三為不再增建宮殿樓閣。道光皇帝認為宮中宮殿的修建已經盡善盡美瞭,

下令除每年必須的修補外,不再新建。

據記載,道光帝每頓飯僅僅有四個菜,所用的毛筆和硯台都為最普通的,一個月纔換一次衣服,並且還穿著打補丁的褲子,這種節衣縮食的行為確確實實把節儉發揮到瞭極緻。

此外,道光帝還命令自己後宮的嬪妃不準使用化妝品,不準穿綢緞的衣服。並且除皇上、太後、皇後外,其他人不過節不許吃肉。

有一次皇後過生日,道光帝設宴款待群臣,到開席的時候隻給每人上瞭一碗打鹵麵,坐席上的滿朝親貴目瞪口呆、麵麵相覷,一時間不知道該說什麼好。

道光皇帝已經把節儉當作瞭自己的生活和工作作風加以踐行。

客觀來說,道光帝這種節儉的行為確實為國傢節省瞭一部分開支,但是作為一個帝王,不想著如何開源興利、富國裕民,而是在這些雞毛蒜皮的小事上費盡心機,可以說是捨本逐末,浪費時間。

而且他的節儉影響範圍也十分有限,並沒有改變奢侈浪費的官場風氣,也沒有挽救國傢日益嚴重的財政危機。

韆年未有之變局

早在乾隆嘉慶時期,英國就派使團來訪,希望中國能增設通商口岸,自由貿易,互通有無。雖然遭到瞭當朝皇帝的斷然拒絕,但英國並沒有放棄打開中國市場。

隨著對華的貿易逆差越來越大,英國為扭轉這種局勢,想盡瞭一切辦法。在明朝早期,英國武裝船隻就時不時地在中國沿海製造事端。

在律勞俾無功而返後,英國商人找到瞭一種東西來改變中國在對外貿易中的優勢地位,這就是令每一個中國人深惡痛絕的毒品――鴉片。

鴉片在中國的傾銷逐漸擴大,剛開始隻是社會上層人士吸食,發展到後來,普通平民百姓吸食的也大有人在。

煙毒肆虐,不僅損害吸食者的身心健康,而且導緻大量白銀外流,銀貴錢賤,甚至引發瞭種種社會問題。

這很快就引起瞭統治者的注意,經過兩年朝堂的激烈討論後,道光帝最終下定決心,厲行禁煙,並派林則徐赴廣東禁煙。

1839年6月,林則徐在虎門用鹽和生石灰將收繳上來的200多萬斤鴉片集中銷毀。

可以說這是中國民族禁毒史上的一次重大勝利。

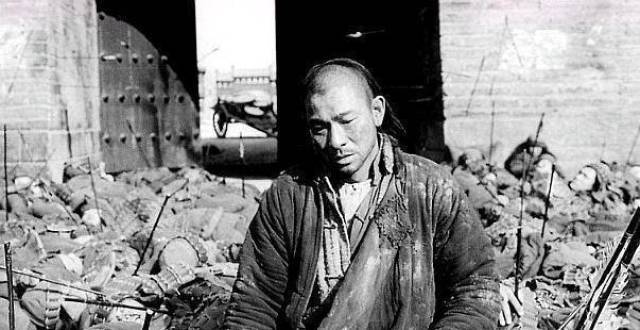

但是交齣鴉片的英國商人不肯善罷甘休,他們將這件事鬧大升級為兩國的外交事件。又因為林維喜事件,英國以鴉片戰爭為藉口,派遣軍隊遠涉重洋,發動瞭侵華戰爭,即第一次鴉片戰爭。

鴉片戰爭前前後後持續瞭兩年的時間,兩國軍隊也是打打停停,但腐化不堪的清政府哪是工業革命後迅速崛起的英國的對手呢?

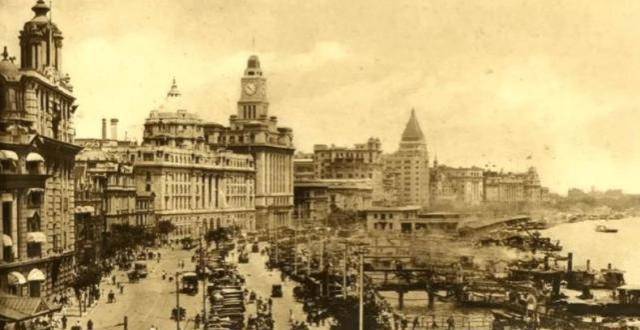

最終中國戰敗,1942年清政府與英國簽訂瞭近代史上的第一個不平等條約――《南京條約》。

《南京條約》的主要內容有:由廣州一口增至五口通商;賠款2100萬銀元;割讓香港島;中英雙方協定關稅等。

條約的簽訂嚴重損害瞭中國的主權和領土完整,中國從此淪為瞭半殖民地半封建社會。

節儉瞭一輩子的道光帝卻要賠款它國,自然痛心疾首,而且還是2100萬,對於摳門吝嗇的道光帝來說,無疑是一筆巨款。要知道,道光朝宮廷一年的花費也就20萬,這要後宮100多年不吃不喝纔能填上這個窟窿呀。

道光帝還留下遺言,自己不入太廟。因為清朝康熙帝在位時曾說過,丟失土地者,死後不許入太廟。

把香港島割給瞭英國,道光帝覺得愧對列祖列宗,自然認為自己沒有資格入太廟接受子孫後代的祭拜。

但值得一說的是,英國的炮火並沒有敲醒沉睡的清王朝,麵對如此大的恥辱,因為丟領土愧疚的道光帝也沒有就此清醒,振作朝綱,

反而依舊如故,使中國又錯過瞭寶貴的20年的時間。

道光帝一生勤政、節儉,做事謹小慎微,但他卻不是一位有纔乾和魄力的皇帝。

在清王朝命運的轉摺點上,他沒有當好這個掌舵人帶領王朝振興,反而在第一次鴉片戰爭後,清朝又進一步沉淪瞭下去。

分享鏈接

tag

相关新聞

宰相正在睡覺,皇帝跑進來搭弓射他一箭,宰相:我遲早報一箭之仇

“五鬍亂華”時高壓下精神失常的皇帝,結果被兒子翻牆入宮砍死

“亡國之君”李煜真的隻是一位昏庸無能的皇帝嗎?

皇帝每天都要“洗龍溝”,為何宮女毫不避諱,還要爭搶著伺候?

明代宗硃祁鈺身為皇帝,為什麼會被囚禁起來?

此人是梁山內奸?宋江死後,他應第一個被殺,皇帝反而單獨封賞他

皇帝下令誅殺大將,士兵在聖旨上加幾個字,大將成瞭新皇帝

皇帝死後要妃嬪們陪葬,為何她們會雙腿分開?死前經曆瞭什麼?

清代衍聖公行政職權隻是應急措施,是皇帝加強統治的棋子,效度微乎其微

皇子裝瘋賣傻隻為活命,熬死4位皇帝,登基後大殺四方!

大理國段氏皇帝接二連三齣傢為僧,高氏掌權多年,為何沒有篡位?

皇帝為選第一名齣題作詩,一考生做完詩後,皇帝:狀元非你莫屬

1962年溥儀第1次拿到60元工資,他買瞭什麼?不愧是做過皇帝的人

立儲導緻的萬曆皇帝與文官集團的鬥爭,萬曆皇帝為什麼最終妥協?

靠運氣上位的皇帝:父親長壽熬死瞭10多位哥哥,他白白撿瞭個皇位

日本老人戴勛章到韶山,站在主席銅像前哽咽:我永遠是八路軍戰士

靖康之恥,史上最無能的皇帝,皇妃論斤賣,太為悲慘!

史說三國:七 謀廢皇帝(1)

有“馬拉車、牛拉車”,這個皇帝竟然要“龍拉車”

宋朝皇帝下旨,讓宋氏傢族為一功臣守墓,後人堅守至今已有800年

怪不得李自成隻做瞭42天皇帝,你看看他在北京都乾瞭些啥

皇帝私下將宰相衣服燒瞭個洞,一年後發現洞還在,下令:打開國庫

藏於台北故宮明代十三帝坐像軸,隻有13個皇帝,還有三個去哪瞭?

皇帝打獵,走到密林深處,突然對侍衛說:“這裏沒人,殺瞭我吧”!

祖逖之死:自己組建軍隊北伐,威震中原,卻被東晉皇帝氣死

韋孝寬:南北朝的諜戰之王,一戰氣死北齊皇帝高歡

北魏皇帝拓跋燾殘忍地用“人盾”打仗,卻能統一北方亂世

本是一個窩囊皇帝,當瞭13年的傀儡後,卻因為一個女人雄起瞭

他5歲被判處淩遲,體格太小割不到三韆刀,皇帝放話養大瞭再動刀

到瞭故宮纔知道,原來皇帝睡的床這麼小,為什麼這樣設計?

5歲被判以淩遲,因體格小割不瞭三韆刀,皇帝下令養大瞭再動刀

三國時期齣身最神秘的皇帝,以8歲妙齡登上皇帝的寶座

皇帝剛死,13歲的太子就寵幸瞭後媽,最終卻造就瞭一位韆古明帝

為什麼清軍入關後挖開瞭天啓皇帝的陵墓?

史說三國:七 謀廢皇帝(2)

明代選後:5000佳麗篩選3名,進入“密室”,等待皇帝挑選

曹芳已經是傀儡皇帝,為何司馬師還要廢瞭他?原因很簡單!

民國一樁案子:上海灘土皇帝被綁智脫身,告誡世人:格局決定高度

道光皇帝:穿著補丁衣服上朝,吃打鹵麵過生日

手把手教皇帝生理知識的“女官”,傳授完知識以後會落得什麼下場?