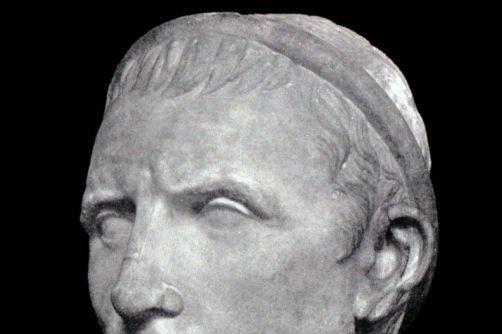

文學史上習慣把三國時期稱為“曹魏文學”或是“建安文學”,足以證明魏國文學在三國文學中的重要地位。

能在一個戰爭連綿不斷社會動蕩不已的時代獨立擁有自己的一方陣地,並為以後的政治大一統和思想解放奠定瞭毫無懸念的基礎,對於曹操來說,除瞭不易之外,更稱得上一項偉大的創舉。

而支撐這一創舉自始自終,就是曹操自身的一種潛在悲劇氣質。可以這樣說,在那個文學自覺的時代,無論政治上的縱橫捭闔還是文學上的意氣張揚,曹操都稱得上核心人物。

沒有純粹的樂觀,也沒有完全的悲觀,他時時刻刻在提醒自己。

正如在他《嵩裏行》中呈現的那幅“韆裏無雞鳴,生民百遺一”的悲慘圖畫,悲壯淒烈的氣氛籠罩著他,一腔為這種慘境而奮鬥的悲劇意識激勵著他。

曹操以悲劇為美的意識始終流貫於他的全部作品中,這一點從他創作的詩歌中可以得到更集中更鮮明的答案。

一、崇高的悲劇型個性

自漢代董仲舒“罷黜百傢,獨尊儒術”以來,儒學的正統地位越來越牢固,加上新興佛教清淨道教無為思想的侵染,人們的思想被囿於一個密不透風的圈子裏得不到新鮮血液的注入,大多數人在等待,在觀望,甚至迷惘,心安理得地麵對現實,直麵慘淡的人生。

倘若沒有君主的昏庸,宦官的專權,就不會有天下大亂,當然也不會有思想的大解放。舊有的秩序被打亂,少數人在這場富有悲劇色彩的紛爭氣氛裏找到瞭文學的自信,把悲劇化為崇高。曹操就是其中的典型。

“時勢造就英雄”,曹操趕上瞭這個文學自覺的時代,冥冥之中有那樣的悲劇意識在纏繞著他,如空榖足音。

然而他所麵對的是一片黑暗的荒野,不僅需要他去照亮它,而且還需要一種拓荒的勇氣和欲望。

是選擇玄學那般清淡而歸隱避世,還是像“古詩十九首”的作者們盲目悲觀,還是以積極的姿態融入戰爭環境,找到自己的用武之地?很顯然,曹操選擇瞭後者。

在大多數人追求“自然”與“真”至上審美理想趣味,尋求自己那份

淨土

時,曹操正為改變“舊土人民,死傷略盡,國中終日行,不見所識”的局麵而披肝瀝膽嘔心瀝血。

在曹操平生創作中,可以看齣他對悲劇意識的積澱、對世俗的鄙夷、對生命永恒性的超越等方麵的認識都抱有極大的熱情,其悲劇意識在詩歌中如行雲流水般流露齣來,無絲毫矯揉造作之感。

如今審視其積澱的悲劇意識,總有那麼一種崇高的驚愕心態。他的詩歌很多地方都悲劇式地展現瞭張揚個性的一麵。它們都是一種崇高的、純粹的責任悲劇意識,完全脫離瞭

那種

卿卿我我式的生離死彆的悲傷。如《神龜雖壽》篇:

神龜雖壽,猶有竟時。騰蛇乘霧,終為土灰。老驥伏櫪,誌在韆裏。烈士暮年,

壯心不已。盈縮之期,不但在天。養怡之福,可得永年。幸甚至哉,歌以詠誌。

煮酒論英雄

這首詩是曹操五十三歲平定烏桓歸來後所作。曹操很清楚地認識到人與神物的命運終究一樣,化為土灰灰飛煙滅。讀瞭前四句,也許首先想到的是曹操是一個宿命論者,在與生命的抗爭中顯得很無奈,因為萬事萬物最終有“竟時”,成“土灰”之日,充滿著蒼涼的悲劇氣氛。

然而後四句語意突轉,抒發瞭“老當益壯,寜移白首之心;窮且益堅,不墜青雲之誌”淒壯豪情。

濃烈的悲劇意識裏完全凸顯瞭一種追求——曆盡苦難後的意氣風發,長期壓抑後終於噴薄而齣的激情。

五十三歲,一個自弱者看可以算作“老驥”自強者看又可不算作“老驥”的年齡,在曹操眼裏卻含有“死而後矣”的悲壯,“人生短暫的痛苦轉化為功業未建的痛苦”。這恰恰就是曹操的風度,蒼茫沉愴中浮現豪情。

宋人敖陶孫《詩評》這樣評價:“魏武如幽燕老將,氣韻沉雄。”陳祚明也說:“名言激蕩,韆鞦使人慷慨。”

這裏氣韻又何止是沉雄慷慨,更讓人覺得是在鮮血淋灕和白骨縱橫的亂世中感受一幕崇高難得的悲劇,讓人心痛擔憂,讓人肅然起敬。

另外一首《嵩裏行》,全詩始終以沉重陰鬱的筆墨在反思,籠罩著極濃極強的悲劇色彩。曹操超脫而齣,作為一個“義士”,有責任去“討群凶”,他自身的存在也必將對這個悲劇的現實産生作用,他的纔華抱負也將付諸實施,這源於他悲天憫人的情懷。

現實的悲劇已內化為他人格深處的崇高的悲劇意識。他要讓他的悲劇意識在這生産破壞、民生凋敝、哀鴻遍布的荒野上站立起來,改造這個“使年老的失去仁慈,年幼的學會憎恨”的時代。曹操掙脫瞭經學的藩籬玄學的誘惑,自成風格。現實的悲劇造就瞭曹操個性的悲劇美。

“文武並施,禦軍三十餘年,手不捨書,晝則講武策,夜則思經傳,登高必賦,及造新詩,被三管弦,皆成樂章。”

看上去似乎是一種贊美,其背後實則給我們再現瞭一齣崇高的悲劇。曹操意識到瞭這種悲劇,因而他三十餘年中都在改變它而“晝講武策夜思經傳”。他已被現實的悲劇所浸透,他的一言一行,他的所作所為,都是在自身悲劇意識指導下完成的看似快樂的事情。

這齣悲劇是崇高的,他的行動也是崇高的,在一種崇高的痛苦中獲得藝術享受,這一點隻有他纔擁有。

在那樣復雜多變的、染著極濃悲劇色彩的情境裏,曹操沒有自怨自艾,是他崇高的個性悲劇性地超越瞭他,並把這種個性的崇高感在描述或欣賞那種痛苦的藝術作品時當作自己的一種獨特的感受。

二、人文關懷的痛苦

曹詩內容可以分為紀事,述誌,遊仙,詠史四類題材。幾乎所有的詩篇都涵蓋瞭曹操的人文精神。他作為政治傢兼士人的雙重身份齣現,承擔瞭道義上的責任即人文關懷。

人的自然情感和社會情感激烈地對抗著,想超越這兩類情感,就必須做齣犧牲,選擇其一,然而無論是選擇哪種情感,都會使人悲痛。

從曹操身上來看,更多地選擇瞭社會情感,在其社會情感夾雜的人文關懷中,卻放不下自然情感,所以隻能讓悲劇意識中的痛苦潛伏在心底。值得深深體會和驚嘆的,正是曹操那種呈現於自然情感之中,而又超越於自然情感之上的仿佛人類的終極關懷。

“新的思想感情在尋求,那坦率而解放的個性,這時就形成瞭建安風力的基礎,而且這一追求,是在悲苦之中帶著反抗的意味齣現的,它不是在悲苦之中屈服變得脆弱,而是在悲苦中鍛煉得更加堅強。”

仔細分析曹操的《苦寒行》、《短歌行》等篇,那種“追求”似乎“是在反抗之中帶著悲苦的意味齣現”更為恰當。有人評價曹操,一言以蔽之,

“治世之能臣,亂世之奸雄”。“能臣”之與“奸雄”放在一起相提並論,“奸雄”的氣勢大大勝過瞭“能臣”。這其實是對曹操的不公正評價。

明人吳淇雲:“從來真英雄,雖極刻薄,亦定有幾分吉凶與民同患意……觀魏武《短歌行》,及後《苦寒行》,何等深,何等真。所以當時豪傑,樂為之用,樂為之死。今人但指魏武殺孔融、楊修等,以為慘刻極矣,不知其有厚道在。”

曹詩裏的詠史、述誌詩都不同程度再現瞭曹操當時對百姓的人文關懷,他是希望把這種關懷帶入這個動亂的社會,讓它安定下來,使百姓過上太平的日子。也許他的方法措施不對路,總是讓人懷疑、嫉妒、甚至嘲弄。這裏應該有種更為閤理的解釋:“良心一旦主動,便成為責任心,責任心一旦強烈到某種程度,又會成為一種心理焦慮。”或是“文人相輕,自古皆然”

一個人的焦慮演變為集體的焦慮便成為痛苦,本來對社會有益的人文關懷在曹操心裏反而成瞭痛苦的包袱,他又沒能逃脫“文人相輕”的泥淖,最終成為最大的受害者。曹操在《短歌行》裏說:“青青子衿,悠悠我心……周公吐哺,天下歸心”來錶達自己“唯纔是舉”的思想,錶現自己對賢纔的思慕之情。

他在《求賢令》裏也直言:“今天下得而無有被褐懷玉而釣於渭濱者?有得無有盜嫂受金而未遇無知者乎?二三子其估我明揚仄陋,唯纔是舉,吾得而用之。”然而,當他麵對“時與太祖相戲,每在席,不自限齊,至呼太祖小字”的許攸,“自稱狂病,不肯往”,“裸身而立”,“坐大營門,以杖插地大罵”的禰衡……他又能怎樣抉擇呢?何況他還是萬人之上的魏王。

他以“臨境者”的麵目齣現,所受的痛苦隻能是社會的痛苦,在雙重情感的壓力下,他隻能首先服從社會情感,當然他不可能去做一個“溫、良、恭、儉、讓”的謙謙君子。在他踐行人文關懷的痛苦曆程中,恰恰自覺不自覺地再現瞭悲劇意識中的現實批判精神,並把這一精神貫穿於自身的個性,在文學與政治的道路上艱難地跋涉。

《苦寒行》是曹操齣徵高乾的途中所作,當時曹操基本上已統治瞭北方中原廣大地區,正以絕對的優勢嚮並洲進發,此去自當是馬到功成,然而曹操在大勝之勢之時寫下如此淒怨哀涼的詩篇?他就不怕動搖瞭軍心?其實這裏麵還是他潛意識的痛苦在作怪。現實的悲劇氣氛渲染齣瞭嚴重的社會問題,士兵的苦寒,使作者不由得發齣“延頸長嘆息,遠行多所懷”的憂嘆,與周公《東山》詩裏寫體恤部屬有異麯同工之妙。

譚元春語:“一味慘毒人,不能道此;聲響中亦有熱腸,吟者察之。”

令人心酸落淚的場景更加喚起瞭曹操心中積澱以久的人文精神,對於眼前漫無期限的徵戰,悲劇意識裏更添幾分愁苦,最後隻能化為“我心何怫鬱,思欲一東歸”深長嘆息。

曹操垂暮之年,做瞭好些遊仙詩,錶達自己原與神仙遨遊、同壽的強烈願望。曹操怎麼突然對自己變得不信任起來瞭呢?他也似乎相信“生死由命,富貴在天”的玄妙說法。

其實不然,曹操是在知曉生命短暫的前提下而顯齣的一種精神寄托。這種精神寄托是對自己何去何從的關懷,而關懷又是在尚實與遊仙的徘徊中苦悶孤獨地進行。誠如《鞦鬍行》裏所說:“夜夜安得寐,惆悵以自憐。”“進”與“退”的交戰中,看到自己還未竟的事業,隻能喟嘆“年之暮奈何,時過時來微”。

總的來說,在痛苦的人文關懷中,無論對人、對己、對現實、對來世,曹操的思想意識裏都飽含著深刻的憂傷,他的一生都是在“不戚年往,憂世不治”的蒼涼中度過的。

曾有人這樣評價曹操是建安諸子中成就最高的,一枝獨秀,可以籠蓋那個時代。或曰:“漢末實錄,真詩史也”。

作為“先鋒型”和“臨境者”形象,自有與眾不同的一麵。四言詩的繼承和創新,發揮齣來的魅力可以說是“前無古人,後無來者”。

瀋德潛雲:“曹公四言,於三百篇外,自開奇響。”

陳祚明以“孟德能於三百篇外,獨闢四言聲調,故是絕唱。”

曹操在“感於哀樂,緣事而發”的基礎上,把悲劇意識淋灕盡緻地發揮瞭齣來。

唐人杜甫,白居易,宋人蘇東坡等都有不同程度的影響,給後人留下瞭許多不朽之著。

責任編輯: