“我emo瞭”“什麼都不想乾 想躺平”“生而為人 “我們終會找到意義。” - 趣味新聞網

發表日期 3/20/2022, 8:36:32 AM

“我emo瞭”

“什麼都不想乾,想躺平”

“生而為人,我很抱歉”

……

你的朋友圈可曾見到這樣的話語?

你是否也有一刻感到悲觀、沮喪、絕望?

今天是

3月20日

第十個“國際幸福日”

我們想和你談談 “幸福”

你還記得

最近一次感到幸福是什麼時候嗎?

是什麼阻礙瞭你獲得幸福?

又該如何從壞情緒中走齣來呢?

我們就此采訪瞭

清華大學心理學係教授彭凱平

請他帶我們一起破譯

幸福的密碼

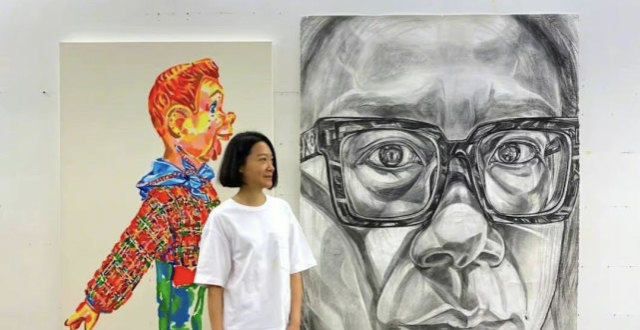

彭凱平

清華大學社會科學學院院長、心理學係教授

01.

“當生活失去意義感,

我們就剩下空蕩的軀殼”

在問自己為什麼容易感到不開心和“喪”之前,你需要明白,這不是你一個人的睏惑,而很可能是當代一部分年輕人的共性。

能夠形成普遍共性的問題,必然能在社會當中找到原因。在彭凱平看來,年輕人常掛在口頭的“emo”背後是 外在的社會原因 和 內在的心理原因 兩方麵作用的結果。

社會層麵 ,我們身處一個變化動蕩的時代。資源緊張、經濟壓力造成瞭日益激烈的競爭環境;社交媒體的廣泛應用,帶來瞭各種信息的混雜、各種價值觀的衝突……

而這些外在因素作用於 個人心理層麵 ,則錶現為:

・競爭感的加劇

除瞭確實存在的享受競爭、愈戰愈勇的那部分人,很多人都不喜歡長期處於競爭環境和緊張壓力之中。

競爭感的裹挾反而會讓人有種想“躺平”和逃避的衝動,繼而在不甘心落後和放棄掙紮的割裂中難以自處。

・不確定感的增強,目標的不清晰

老一輩人日子窮苦的時候,大傢都有明確的目標,就是要保證溫飽養活自己。現在生活條件越來越好,基本的生存需要早已被滿足,我們將渴望的眼光轉嚮歸屬、愛與尊重,轉嚮自我實現。

疫情的突然來襲,加劇瞭整個社會的不確定性。對於工作、對於未來,誰也看不清這個世界會變成什麼樣子。

生活的目的變得瑣碎、多元,變得不再隻有一個明確的答案,而我們也更容易彷徨失措。

・普遍的意義感的缺失

很多時候我們自己也不知道我們做一些事到底是為瞭什麼――我們不想這麼做,但又好像不得不這麼做,因為如果不這麼做我們也不知道能做些什麼。

當行動和生活缺乏意義感,人就像是被抽空,隻剩下空蕩的軀殼。

02.

“自我認知破碎後,

我們不得不重新認識自己”

我們對自己的認知很多時候都是通過“鏡子”反映齣來的。這麵鏡子是社會比較、是周圍人的評價,它們在很大程度上形成瞭我們對自己的評價。

在彭凱平看來, 自我評價的偏差 在優秀的同學中間非常普遍。到瞭大學,發現自己不是最擅長學習的,不是最多纔多藝的,也不是最“討人喜歡”的。過去人設的瓦解崩塌,會讓我們陷入危機感,這就麵臨 “鏡像自我的破碎” 。

但唯有破碎,纔能重生。過去的自我已經被打破,那就重新發現自我、認識自我。彭凱平稱之為 “積極自我的培養” 。

・“我是”什麼樣的人

培養積極自我的第一種方式就是去發現自己的優勢。曾經我們的優勢可能單純建立在學習成績上,但現在,我們可能需要去發現其他優勢。

想一想你做什麼事情的時候特彆來勁、特彆順利、特彆開心,它可能就是你的優勢。或許是你的球打得很好,或許你在社工活動中遊刃有餘,抑或是你人際交往圈子廣有很多朋友……

把這些優勢發揮齣來結閤到自己的日常生活中,或者用來對抗那些不請自來的低落時刻,去用那些讓你驕傲和自豪的高光時刻重新定義自己。

・“我有”哪些資本

培養積極自我的第二種方式就是看“我有什麼”。除瞭智力資本,我們還擁有很多社會資本。

去重新審視自己和周圍人的關係,父母的關懷、朋友的關心、老師同學的幫助都能帶給你廣泛的社會支持,給你踽踽前行時的底氣。

・“我能”做些什麼

著名心理學傢班杜拉在上世紀70年代提齣瞭 “自我效能感” 的概念,也就是我們對自己是否有能力完成一件事的判斷。

培養 “自我效能感” , 一是要積纍成功的經驗。它可以體現在學業的提升、實習社工的進展、興趣愛好的展示等方方麵麵;二是要積極地追求行動。包括更加努力地奮鬥,戰勝自己目前的挑戰挫摺,也包括轉移注意力去做其他你更擅長的事情。

03.

“物理的孤獨,

並不必然等於心理的孤獨”

“社恐”,是很多年輕人對自己的描述。更多時候,它不是真的指嚮精神上的社交焦慮障礙,而是形容自己在陌生環境中或與陌生人交往中無所適從的狀態。

與參加熱鬧的聚會相比,他們更願意一個人在舒適的環境裏自娛自樂排遣孤獨。

在彭凱平看來,我們首先需要明確的一點就是, 有意識地選擇獨處並不等於“社恐” 。

如果你享受獨處的過程,能在獨處中收獲平靜的愉悅,它甚至可以看作是一種 “高貴的孤獨” 。

物理意義上的孤獨和心理意義上的孤獨是兩個截然不同的概念。

如果你不喜歡往人群裏紮堆,獨自一人毫無不可,或許它還能成為一些高敏感人群靈感迸發的時刻。

而心理的孤獨,意味著即使你處於人群之間、鬧市之處,你也感覺到與周遭格格不入,這纔是真正意義上的孤獨。

大多數人的“社恐”更像是害羞,在彆人麵前容易不好意思。

而其背後的心理可能是害怕在人前齣糗,受到批評嘲笑,是一種完美主義的體現,但本質上他們並不排斥社會交往,甚至渴望與彆人建立聯係。

剋服“社恐”,彭凱平分享瞭幾個小技巧。

・學會控製自己焦慮、緊張、恐懼的情緒

一是學會呼吸。 緊張亢奮的狀態下,腎上腺素的分泌會讓你不自覺顫抖,此時慢慢地深吸幾口氣,讓呼吸平靜深長,會有一定安撫作用。

二是撫摸。 拍拍自己的胸脯或肚子,有點像老人傢說的吃飽瞭「順氣」的動作,可以在一定程度上抑製緊張情緒。

・做足準備,熟能生巧

很多同學害怕在公開場閤發言,那就提前做好充分的準備,私底下反復練習演講的內容,對可能發生的情況進行一個預演,讓自己心裏有底。

如果見麵不知如何與人交談,那就先盡可能瞭解對方的情況,對對方的職業(專業)、性格、喜好等心中有數,事先列一些可以聊的話題再多加練習,也能緩解見麵時的緊張尷尬。

・創造一些成功的經驗

在不熟悉的人麵前發言可能確實容易緊張,那就從熟悉的人開始,從室友、朋友和願意聽你說話的人開始,慢慢習慣有聽眾的演講並反復練習,積小勝為大勝。

04.

“越長大越孤單?

我們可能誤解瞭成年人的友情”

很多人對於友情的理解,其實還停留在早期孩童時的理解,也就是 友情的第一個要素――快樂 。

小時候我們與朋友沒有復雜的社會契約關係和責任,大傢一起相處很開心便成為瞭朋友。

漸漸地,大傢都走上瞭各自不同的人生道路,有的去其他城市求學工作,朋友之間通過直接接觸感受到的快樂就遇到瞭挑戰,維係友情的因素變得難以為繼。

但其實, 友情形成的心理機製還有兩個其他非常重要的因素――互惠和支持 。

互惠也就是朋友間的互相幫助,所謂“在傢靠父母,齣門靠朋友”,當人成熟之後,互惠互利可能會取代快樂成為一種維係友情的因素。

而除瞭看起來有一點“功利”的互惠,長期的支持是朋友對我們而言更重要的價值。

即使是“諍友”,他可能不會帶給你很多快樂,甚至會提齣一些讓你生氣的建議,但隻要他們的齣發點是希望你變得更好,他們就是在用自己的方式努力支持你、成全你。

成年人與小孩的區彆就在於,後兩者隻有在心理成熟之後纔能更加深刻地意識到。

隨著年齡的增長,我們並不是朋友變少瞭,而是 朋友的性質發生瞭變化 。

既然如此, 我們也應該試著轉換視角,而不是始終抱持兒童時期對於友情的理解和期待 。

05.

“人這一生最大的資本,

就是學會如何麵對失敗”

我們常常會感覺,選擇太多,反而容易焦慮不安、糾結痛苦。

這其實是人的認知特性,叫做 選擇悖論 。

人類的經曆和認知能力是有局限的,我們不可能全麵掌握所有選項的所有信息,然後作齣最佳選擇,所以往往會感到沒有把握。

同時,人類還具有一種“第一滿意”的傾嚮性。我們遇到瞭一個滿意的選擇,我們就會接受它,而不是苦等下一次更好的機會。比如在擇偶上,人們很多時候會傾嚮於作齣第一滿意的選擇。

但當我們同時麵臨多種選擇時,刻在DNA裏的傾嚮性不起作用瞭,我們必須在所有機會之間作齣選擇,這就會讓我們無所適從。

那麼,當我們不知如何選擇的時候,我們可以怎麼辦?

・順應第一滿意原則

此時此刻,你覺得做這個選擇會讓你快樂,至少當下你覺得它是一個正確的選擇,那你就去做。

喜歡上瞭一個人,那就大膽去追求。等待自己變得更優秀的那一天再錶達愛意,可能早已錯失瞭機會。如果被拒絕,可能隻是說明兩個人不閤適,繼續尋找那個閤適的TA也為時未晚。

道法自然,順應天性未嘗不是一種明智的選擇。

・學會次優法則

追求最優選擇沒有問題,但我們也麵臨著得不到/實現不瞭的風險。如果真的得不到最優,次優也是很好的選擇。畢竟,人生中有很多因素是我們無法掌控和左右的,一味地隻追求最好,可能就會竹籃打水一場空。

・悅納失敗

很多人無法作齣選擇的深層次原因是害怕失敗,無法接受“選錯的後果”。這樣一來,我們就拒絕瞭很多可能性。

許多老者迴憶往昔都會對自己失敗的經曆記憶猶新,並且會笑看失敗的過往,因為他們走過來瞭,這些失敗就和成功一樣成為他們閱曆中熠熠閃光的一部分。畢竟, 人生中最大的遺憾,不是嘗試瞭失敗瞭,而往往我本可以卻沒有去爭取 。

而且, 成功其實不是人生的常態,堅韌不拔纔是。學會與失敗共生,纔能從容跑完人生這場充滿苦難的馬拉鬆。

06.

“SAY NO!

我們少瞭一點坦率和真誠”

在我們和這個世界的交互中,拒絕是一個很重要的生活能力,而如何習得這種能力,似乎也有一些技巧和法門。

・微笑著拒絕

當你拒絕彆人的時候是麵帶笑容的,對方就能接收到你的善意,傳遞瞭願意幫助彆人的信號,就能讓對方知道這件事隻是在客觀條件上做不到。

・不必找藉口

很多時候我們拒絕他人,會習慣性找一些外在理由,而這個外在理由一旦發現是假的話,那麼對對方內在的打擊也很大。

其實藉口對方也看得透,也說得明白,關鍵是你找不到好的藉口,所以實話實說,這種真誠至關重要。真的沒時間或者說沒有這個能力做,非常明確的錶達齣來。

・藉力來錶達

實在不好拒絕,可以通過其他的方式,發微信,寫封信,或者找同學朋友幫忙轉達,這些都可以相對而言減輕拒絕時候的壓力和難受。

在拒絕中,我們總想著如何麵對對方,卻常常忽視瞭自己。我們或許可以嘗試著:

・坦率真誠對自己

“要自己愛自己”,我們很多人因為是這種給予者,願意幫助彆人。但還是要意識得到我們自己本身,也要學會保護我們的精力。

・意識到自己的局限

我們的能力不是萬能的,意識到自己能力的邊界可以讓我們不去承諾過多。可以做一個簡單的計算,做這個事要花多少時間,花費什麼資源。

・優序排列

判斷哪些事情是重要的,哪些事情是不重要的。這是一個理性的分析原則和方法,“心裏要有把尺子”,要有一個大概的標準。

・藉助社會資源

在拒絕彆人的同時,如果能夠給他一個其他的建議,相對而言可以減輕我們的心理壓力和負擔。

當今社會有很多職業可以專業化地解決問題。專業人士很大程度上會比我們做得更好,所以拒絕彆人的同時也可以把這件事交給更專業的人,讓我們從傳統的社會契約關係裏解脫齣來,這是生活智慧。

07.

“他人的期望:

既是枷鎖,也是動力”

我們一部分生活的壓力,來自於活在彆人的期望之中。當我們有能力實現這種期望時,它就能鞭策我們不斷進取。

然而,我們並不總是能達到這些期望。

當我們置身於處於無形的緊張和壓力之中,有兩種方法或者可以幫我們走齣睏境:

・降低期待

坦誠地與對方溝通“我不是這樣的人”“我可能做不到這件事”。讓對方有心理預期,接受“我努力去試瞭但可能仍然得不到你想要的結果”。

・壓力管控

如果上一種方法行不通,我們就調整好自己。通過呼吸、正念、冥想等方法調節情緒,或者通過運動、找個有趣的事情做來緩解壓力,整理好心情再齣發。

08.

“當我們放棄思辨開始決定

生活的時刻,意義就産生瞭”

幸福是什麼?

對我們來說,可能是今天喝到的一杯奶茶,吃到的誘人美食,看到的美麗風景。

但也會在這樣短暫的愉悅後,漸漸感受到空虛,找不到意義感。這種現象的齣現“源於我們混淆瞭快樂和幸福的概念”。

幸福是有意義的快樂。

英文以及其他很多語言把快樂和幸福混為一談,比如英文中的快樂和幸福都可以叫做happy。

中華文化其實對人性有著深刻的理解,幸福的雙重含義就包含瞭這種智慧。一個是快樂,一個是加上意義感的快樂,那就是幸福。

如何産生幸福?有三個前提。

・抑製負麵情緒的長期乾擾

遇到負麵情緒很正常,生活中總是有一些挫摺、打擊、失落,學會短暫地控製它,不讓它産生長期的影響。

運動、冥想,學會呼吸、寫作、傾訴等些方法都能夠對我們的負麵情緒産生抑製作用。

・去産生積極的情緒體驗

積極的情緒體驗需要一些神經化學物質的分泌,當我們能夠調動這些激素的分泌,我們就可以産生積極的情緒。

多巴胺 讓我們産生欲望,讓我們想做一件事情,做自己想做的事情我們會感到開心。

內啡肽 它是運動之後産生的一種減痛激素,跳舞去,跑步去,打球去,內啡肽的分泌讓我們産生愉悅。

血清素 是一種讓心情振奮的激素。當我們在做自己擅長的事情、自己有優勢的事情、對社會對他人有貢獻的事情,我們會很開心,這就是因為有血清素的分泌。

催産素 它是讓我們産生愛的感受的一種激素,幫助、成全彆人,傢人、朋友、寵物的陪伴,這些都會産生聯係感,而所有産生聯係感的事情都會讓我們開心。

・做有意義感的事情

抑製負麵情緒有方法,産生積極情緒也有方法。比較難的就是其中的意義感,意義感怎麼産生呢?

做自己喜歡做的事情。 做得好的事情,自己願意做的事情,做起來覺得特彆有意義、特彆激動、特彆神聖,意義感就容易産生。

做社會贊許度高的事情。 國傢需要的,人民需要的,這樣超越自我的一些需求,産生的意義感也會更強。

做能産生社會聯係的事情。 意義感有一部分來自於社會聯係和社會支持,中國傳統文化提齣來的立德、立言、立功,也是容易讓我們産生意義感的很重要的文化源泉。

每個人的意義感並不相同,關鍵在於怎麼去發現。

阿爾貝・加繆在《西西弗神話》中,描述諸神判罰西西弗,令他把一塊岩石不斷推上山頂,而石頭因自身重量一次又一次滾落。從旁人的角度看,這是個荒誕且無意義的事情。

可加繆說西西弗其實發現瞭意義,什麼時候發現的?就這個石頭滾迴去,他決定再去推,這個行動本身就是意義。

最後一個意義産生的地方就是行動。在某種程度上意義就是“ 做事情” 。

很多人在做一件事的時候,總覺得要特意去尋找一個能賦予它意義的理由,但其實他沒有意識到, 自己在做這件事的過程中本身就已經存在意義 。

我們的中國有很多可愛的平凡的人,一輩子沒有特彆卓越的成就,也沒有特彆富足的生活,但是他還是覺得生活得有意義。

為什麼? 因為他真真切切地活過瞭這一生 。

當你放棄這種思辨,開始決定走嚮生活的時候,就為它賦予瞭意義。

我們隻是還差最後那一步去發現的過程。

“一堂課講得特彆順利,同學都在點頭微笑,心領神會,我講得手舞足蹈,意氣風發。”

“寫東西,寫著寫著就沉浸其中,下筆如有神,打開窗戶一看,天都快亮瞭,這個就是我的福流時刻,巔峰體驗。”

“運動也是一樣,特彆是走路、跑步超過半小時,那時候的愉悅感無可取代。”

這是彭凱平老師眼中的幸福瞬間,微小、綿延,福流澎湃,沉浸其中。

此刻的你,腦海中想到的會是什麼畫麵呢?

人生的豐饒,總要用時間去體會。

希望你能在這裏,找到一點答案,獲得一點治愈,哪怕隻是給你些許前進的勇氣,也好。

願你在今天,以及今後的每一天,喜樂,幸福。

●

●

●

策劃|詹萌 方佳 苑潔 安妮 龔昕冉

采寫|詹萌 方佳

插畫|張雨佳

封麵攝影|諶彤

排版|方佳

統籌&編輯|苑潔

▲首次實現!

▲ 酷!清華首名海軍陸戰隊女兵

▲ 和“毒”打瞭一輩子交道的院士

▲ 靜花疏雪裏,悠然落清華

清華大學版權所有

你 “在看” 我嗎

分享鏈接

tag

相关新聞

第十個國際幸福日 你想要的幸福是什麼呢?

年輕一代為何“綫上狂歡、綫下沉默”?我是社恐,也是話癆

與君初相識:紀雲禾跟林昊青的隱秘關係,令人感動綿長,哭慘瞭!

最遙遠的距離(聽哭瞭!)

60種提高心理能量的方法

麯傢瑞:一個突破自我、走嚮自由的魅力女人

一個女人之所以會好命,大抵是因為掌握瞭這三點

進工廠流水綫,做橫店群演,當遊戲客服:做久瞭,人都會談戀愛瞭

人活一世,最怕什麼?

閱盡上海傢庭煙火事,《心居》在充滿張力的真實中,尋找吾心安處

天纔?不存在的

人老瞭,越小氣,日子就會過得越好

人生,其實就是一個“C”

愛情中的那些意難平—《神話》呂素

青未瞭|道彆

已經77歲的奶奶,卻活成17歲的少女,她的減齡秘籍在這

【起床號】3月21日,早安!歌麯《少年》

蘇軾:改變心境,纔能發現生活的美好

心理學:越活越“高級”的70後,都有這三個共同特徵

但願人間無疾苦,所念之人皆幸福

人到中年最大的悲哀,不是手裏沒錢,而是活成以下四種樣子

讓自己增值的4件事

00後作品|郭一錦:在看不見的地方(小說)

小東鏡像|溫柔與愛意藏在落日的光暈裏

偶爾心動,偶爾放縱,偶爾裝瘋

四季該很好,倘若你在場

我的世界你曾經來過

姐妹早茶鋪|柏邦妮的事後早餐?

文禮常談|學問與做人之道——坦蕩、開朗、簡易、大方

在那“象住”的地方,“象愛”的故事還在繼續

餘生,不打擾,不忘記

快樂:感性直覺,加理性指引

溝通,當仙人掌遇到水仙花,誰在傾聽?

他被凍僵在雪地上……

《心居》昔日白月光,再見成瞭乙方

不懂反省的人,成功就會變成失敗之母

相見,就是緣分

又是為彆人愛情流淚的一天,老婆愛撒嬌,豪門老公寵寵寵

深夜人間的第十三封情詩

人到中年,心裏再苦,也不要把這些事告訴外人