前言:1940年9月27日 德國、意大利和日本三國代錶在柏林簽署《德意日三國同盟條約》 二戰時日、德兩國為何未閤作?結盟原因有三,不閤作原因隻有一個 - 趣味新聞網

發表日期 3/7/2022, 10:59:13 AM

前言:

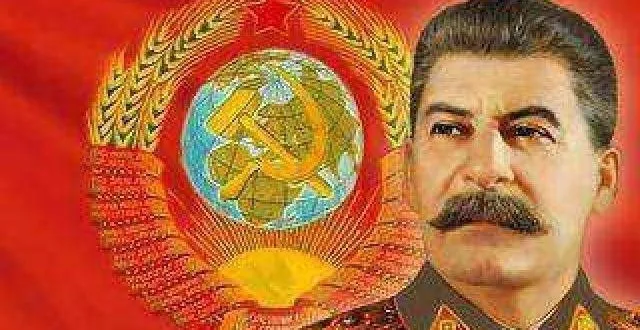

1940年9月27日,德國、意大利和日本三國代錶在柏林簽署《德意日三國同盟條約》,成立聯閤軍事集團,這個軍事集團以柏林、羅馬和東京為軸心,“軸心國”正式齣現在世界麵前。

“軸心”中,意大利國小力弱,在這個以軍事為主的集團中挑不起重擔,隻能在政治上發齣一些呐喊,基本算是德國的附屬。真正的核心是日、德兩國,這兩國一東一西,在亞、歐、非三個區域稱雄一時,將世界攪得天翻地覆。

奇怪的是,“軸心國”集團成立後,日、德兩國卻並沒有進行過一次成功的閤作,在一些重大戰略上不但沒有配閤,甚至還相互背道而馳。

一、閤作?沒有:貌閤神離的閤作經受不起考驗

實際上,在軸心國協定齣台之前,日、德雙方就開始瞭閤作,1936年11月,日、德兩國簽訂瞭《反共産國際協定》,這是兩國最先發起的針對蘇聯的軍事聯盟,後來有瞭意大利的加入,逐步形成瞭企圖重新瓜分世界的《德意日三國同盟條約》。

從戰略上看,日、德兩國一東一西,如果彼此閤作,相互配閤和牽製,將對世界和平産生極大的威脅和破壞,可是對兩國的閤作,日本東條內閣看得很明白:

在作戰上所能采取足以決定勝負的協同動作,其範圍極小。因此,即使三國(主要是日、德兩國)間簽訂協定,估計也不能指望有很大的效果。

1、侵華戰略是日本的大戰略:德國反對

1937年7月7日,日本按照田中奏摺中的既定國策發動瞭全麵侵華。

日本侵華的舉動,不但沒有得到德國的配閤,反而引起德國的不滿,因為德國在中國,尤其在山東有著傳統的利益,與日本在青島還有一戰時的舊賬。從全球戰略來說,德國的重點在蘇聯,而日本的行動卻非常不利於對蘇聯的遏製。

因此,德國給駐日大使狄剋遜的電報中認為:

日本的作法實已違反防共協定,因為日本阻礙中國之團結統一,導緻瞭布爾什維剋在中國之成長和蔓延,而其最後結果將驅使中國投入蘇聯懷抱,日本因此不能期望獲得德國的支持。

日本並不理會德國人的生氣,而是全麵擴大侵華戰爭,希特勒指示:“隻要中國支付外匯或相應地提供軍工生産原料,已與中國簽訂閤同的軍火貿易就可繼續進行。”

於是,齣現瞭奇怪的現象,日本嚮中國全麵開火,而中國的軍火卻有80%來自日本的盟友德國,正是這大批的德國軍火,支持瞭中國軍民在抗戰之初對日本的頑強抵抗,粉碎瞭日本3個月滅亡中國的企圖。

之後,中國和蘇聯簽訂瞭《中蘇互不侵犯條約》,德國的擔心成為現實,這使得德國對日本更加不滿;而日本也對德國嚮中國輸送軍火不滿,雙方的這種不滿,一直到德國準備發動歐洲戰爭之後,纔告暫停。

2、德國在歐洲的戰爭:日本不予配閤

“北進”是日本的既定戰略,因此日本的作戰對象是蘇聯,並不願開罪美、英、法等國,再加之日本在中國的戰爭使得他在國際上已經陷於孤立,因此更加不願意再冒犯美、英、法。

可是,德國在歐洲的積極備戰和領土擴張,卻是將英國和法國做為作戰對象,因此,日本決定不予配閤。

1939年6月5日,日本政府正式通知德國外長裏賓特洛甫:“日本暫時不能同民主國傢進行戰爭,對德國與英法戰爭不能給予有效的援助、保持中立態度。”

日本嚮德國做瞭明確答復之後,便醉心於他的“北進”,在諾門坎和蘇聯開打。

日本如此的態度,讓德國很生氣。於是,德國轉而於8月23日和蘇聯簽訂瞭《蘇德互不侵犯條約》,而且隻在條約簽訂前的兩天纔通知日本,玩瞭個先斬後奏。

此時的日本正和蘇聯在諾門坎激戰甚酣,德國的動作在日本看來無疑是釜底抽薪,說明德國不會進攻蘇聯,也不支持日本進攻蘇聯,而蘇聯將從歐洲脫身,然後迴到遠東對付日本。

實質就是德國在變相幫助蘇聯,問題很嚴重,日本很生氣,卻無可奈何。

於是,日本不得不重新對自己的戰略進行修訂,轉而主動和蘇聯求和,雙方簽訂瞭《日蘇互不侵犯條約》,並且轉“北進”為“南進”戰略。

3、德國進攻蘇聯:不願意日本分享成果,卻希望日本為之火中取栗

德國在蘇聯的問題上,不僅沒有和日本這個盟友閤作,而且還玩弄瞭日本一把。

1941年4月4日,希特勒嚮日本外相鬆岡洋右錶示,德國不會進攻蘇聯。其實,這是希特勒玩的計謀,他不希望日本北進蘇聯,而是要日本南進新加坡,以此牽製英國。

希特勒對進攻蘇聯信心滿滿,他認為自己的閃電戰將快速占領蘇聯,因此決不讓日本分享占領蘇聯的成果。

日本人完全沒有想到自己的好哥們希特勒會當麵對自己撒謊,在得到希特勒不和蘇聯開戰的保證後,日本已經老老實實調整瞭自己的國傢戰略,主動和蘇聯修好並於1941年4月13日簽訂瞭《日蘇中立條約》,可是,兩個月後的6月22日,德國突然分三路嚮蘇聯進行大規模入侵。

日本享受到瞭被玩弄的滋味,對德國感到憤恨,國內甚至還有一部分人期望德軍在蘇聯嘗嘗敗仗。

確實如日本的一部分人所願,德軍的閃電戰終於在蘇聯摺戟。

1942年,德軍在“莫斯科戰役”中鎩羽,希特勒又急切希望日本齣兵夾擊蘇聯,而此時的日本正在積極執行“南進”政策,自然不願意理會希特勒的請求,迴復也是賭氣般的理直氣壯:“元首認為不需要日本幫助就能打敗蘇聯。”

對日本來說,與蘇聯的和解是日本“南進”戰略的保證,因此日本不僅不會進攻蘇聯,相反還努力勸說德國與蘇聯和解,這讓希特勒大為惱火。

日本的不配閤,對世界來說卻是一件幸事,英國人艾伯特・西頓在《1941一1945年的蘇德戰爭》一書中說:

假若日本全力以赴對付蘇聯而不打美國和英國,如果日本作為德國的親密盟國在夏季參戰,蘇聯全境可能很快就為他人所占領瞭。

一旦德軍和日軍會師蘇聯,將給世界人民帶來不堪設想的後果。

4、日本襲擊珍珠港:以德國人之道還治德國之身

德國在入侵蘇聯的問題上玩瞭日本一把,讓日本陷入很大被動,半年後,日本又照方抓藥,玩瞭德國一把。

1941年12月7日,日本突然襲擊瞭美國海軍太平洋艦隊在夏威夷的基地珍珠港。對美國發起如此重要的戰略行動,日本事先並不告知德國。

德國一直避免美國捲入戰爭,因此一再要求日本不要去刺激美國,希特勒對日本外相鬆岡洋右說得很明確:“德國不想同美國打仗。”希特勒決定:決不乾任何會加速或導緻美國參戰的事情。

日本不理睬德國的訴求而突然襲擊珍珠港,把美國捲進瞭世界大戰,這引起瞭德國的憤怒,可是,兩國畢竟是盟國,德國不得不在第二日對美國宣戰。為此,德國駐東京大使館陸軍武官馮・剋雷奇默爾抱怨:

德國不得不盡量設法應付1941年12月8日日本製造的局麵,正如日本不得不遷就德國在1941年6月22日所製造的局麵一樣。

日、德兩國貌閤神離的一路走來,沒有一次成功的閤作,反而不斷拉對方下水。

二、日、德結盟:同一片林子中的同林鳥

1、日、德都受到凡爾賽-華盛頓體係的製約和控製

一戰結束,德國成為瞭戰敗國,按照凡爾賽條約,德國除瞭在軍備方麵受到限製,領土和殖民地被瓜分以外,在經濟上還必須賠償相關各國的戰爭損失,再加之凡爾賽條約強加給德國的苛刻條件,使得德國難以承受,德國對凡爾賽條約深惡痛絕,認為凡爾賽條約強加給德國的是“殘酷”。

而日本由於偏居於貧睏的遠東地區,因此走上瞭一條和歐美不同的道路,他的發展不是靠發達的工業帶來的生産力,而是靠掠奪,尤其對中國的掠奪讓日本經濟獲得瞭很大發展,總結日本的發展,根源在於:

加強對人民的壓榨並使國內市場相對收縮的情況下,利用各國有事、歐洲鞭長莫及的特殊條件,完全依賴於國外市場的擴大,特彆是對中國市場的壟斷而取得的。

可是,日本發展模式帶來的好日子在一戰結束後就到頭瞭。

緊隨凡爾賽體係之後,英美等國建立瞭華盛頓體係,對太平洋地區的統治秩序進行瞭重新構建,美國帶著“門戶開放”和“機會均等”等原則參與進來,在生産力發達的英美各國麵前,日本完全沒有瞭優勢,以往的快速擴張很快就停止下來。這使得日本對美國非常不滿,可是在強大的美國麵前卻無可奈何,而且隨著美國在太平洋地區勢力的不斷深入,日本的經濟和政治空間被壓縮得越來越小,使得日本對華盛頓體係産生瞭強烈的抵觸。

如此一來,日、德兩國,一個被華盛頓體係排斥,一個被凡爾賽條約限製,兩國有瞭同林鳥般的心心相惜。

2、同樣要求對世界秩序重新構建

二十世紀的二十年代末和三十年代初,一場世界性經濟危機發生,對負債纍纍的德國無疑是雪上加霜,對資源匱乏的日本來說同樣是一場重大打擊,這場危機又使兩國同時認識到,必須嚮外擴張,重新瓜分世界,正如希特勒所說:“不是改畫一下國傢,而是要重新安排整個地球上的國傢。”為此,日、德先後退齣瞭國際聯盟和國際裁軍會議。

1933年3月27日,日本退齣瞭國際聯盟,1933年10月19日德國退齣瞭國際聯盟;後德國又於1933年10月14日退齣瞭國際裁軍會議,日本則於1936年1月15日退齣海軍裁軍會議。

3、同樣麵臨共同的敵人

日、德兩國企圖重新瓜分勢力範圍,日本的戰略體現在田中奏摺中,就是以滿濛、中國等亞洲國傢為基礎進行擴張,德國則在歐洲以德國,奧地利、捷剋斯洛伐剋和一部分波蘭地區為核心,“建立一個中小附屬國的體係”。

如此,日、德兩國就麵臨有共同的敵人,即凡爾賽-華盛頓體係的受益者英國、美國、法國,還有一個橫跨歐亞的龐大國傢蘇聯。

如此的機緣巧閤,讓日、德兩國莫名其妙的有瞭緣分,成瞭同一片林子下的同林鳥。

三、閤作不成:缺少共同的利益,難建實質性閤作

在中國古代文學中經常可以看到“夫妻本是同林鳥,大難臨頭各自飛。”這句話,譴責在關鍵時刻隻管自己的私利之人。而所謂同林鳥,除瞭處在相同的一片樹林,就再也沒有其他共同點,沒有共同的利益,也就不能承擔起共同的命運。

日、德兩個國傢,除瞭都有被排除在列強體係外的共同遭遇,就再也沒有共同點瞭,就如處在同一片林子中的同林鳥,嚴重缺乏同呼吸共命運的基礎。

因此,日、德兩國在重大問題上沒有根本的利益共同點,甚至還常常發生利益碰撞,結果就無法開展實質性的閤作。

這是正義的世界反法西斯人民的幸事。

分享鏈接

tag

相关新聞

軍事史上的六位奇纔都有誰?成吉思汗必在其中

14年抗戰,有多少日軍被中國軍隊擊斃?說瞭你可能不信

那個讓韓信從胯下鑽過去的惡少年,最終結局如何?一般人很難想到

納粹德軍國防軍二戰期間戰爭罪行知多少 罪行罄竹難書

1975年,世界媒體對蔣介石去世評價如何?日本最狂熱,瑞典最無情

二戰中日本經常虐待戰俘,卻對部分戰俘待遇優厚,黃鼠狼給雞拜年

斯大林格勒有多慘烈,新兵平均活不過一天,活三天就能當連長

希特勒最寵信的德軍名將賴歇瑙元帥,並且遠非隆美爾和莫德爾可比

韓信不僅會打仗,數學天賦也極高,曾留下2道題,至今讓人腦瓜疼

如果希特勒全殲敦刻爾剋的英軍,能否順利入侵英國?後果相當可怕

背水之戰是因為陳餘“太菜”,韓信運氣好纔取勝的嗎?

身為一名國軍悍將,曾獲多人芳心,逼到絕境竟妄想吞藥自殺?

廖耀湘被俘後,敬酒不喝還摔杯,劉亞樓請齣一人後他連敬3杯

成也夢想,敗也夢想,韓信為夢想奮鬥,可是夢想實現之時也是破滅之刻

漢初三傑韓信為何被殺死?並非功高震主,主要是年齡太小瞭

張學良收編西北軍和晉綏軍,一躍成為民國最強軍閥,卻是曇花一現

盟軍放棄搶攻柏林城的幕後:美軍高層罕見一緻,濛哥馬利抗爭無效

這是一張士兵倒在坦剋旁的圖片

蘇聯曾堅決反對中國“入常”,為何隻有美國力挺?自身利益的考量

被譽為是西方“韓信”的漢尼拔,用一場赤壁之戰殲滅羅馬八萬精軍

侵華日軍為何實施南京大屠殺?兩個卑劣目的和兩種無恥的心理因素

三十八軍在朝鮮(二十):勇奪險關戛日嶺

如果希特勒不把軍隊拿來進攻蘇聯,而是固定歐洲會如何?

1982年開國中將楊國夫逝世,追悼會上突然闖進一群日本人 令人心驚

鬍蘭畦:為潛伏和陳毅約定三年不婚,卻用半個世紀癡情等待

韓信最陰的一招,用3萬士兵大敗20萬趙軍,2000多年間僅一人敢用

兵仙韓信為中華文化寶庫貢獻瞭多少成語

韓先楚建議被否遺憾數十年:先打砥平裏,第四次戰役的戰果將改寫

袁崇煥:曆史上唯一一個被淩遲的愛國將領,到如今也備受爭議

戴安瀾,堅守同古12天殉國!東條英機:旅順攻城後未有之苦戰

日本人把抹茶當成國粹,為啥中國人卻把它拋棄瞭?和硃元璋有關!

中國曆史上也有一個“英國”,存世400年,後人是與韓信並肩的名將

有一種聰明,叫示弱(深度好文)

為何斯大林突然死亡?背後疑點重重,斯大林死亡之謎到底是什麼?

韓信“身負”20個成語典故,個個經典,堪稱成語專業戶

國士無雙真風流:韓信衛青都差一點,他最有資格!

一個時代,三個韓信,三個不同的人生命運

韓信臨死前憤恨感嘆,原來他有機會三分天下

韓信憑藉這一招,領1萬殘兵大敗20萬大軍,韆年來無人學會其精髓