中華文明源遠流長 漢朝時期是中國傳統“大一統”國傢的奠基時期 漢代政治思想的當代價值 - 趣味新聞網

發表日期 3/21/2022, 11:45:40 AM

中華文明源遠流長,漢朝時期是中國傳統“大一統”國傢的奠基時期,也是中國曆史上的盛世之一,其所形塑的民族和文化精神深深影響瞭後世政治與文化的發展。我們站在中華民族偉大復興的曆史轉摺點上,吸收和藉鑒漢朝時期的思想精華,無疑具有重要意義。

公羊“三世說”與曆史進化論

在漢儒看來,春鞦末年以降,天下就進入瞭“亂世”,至秦達到巔峰,“周室既衰,暴君汙吏慢其經界,徭役橫作,政令不信,上下相詐,公田不治……於是上貪民怨,災害生而禍亂作。陵夷至於戰國,貴詐力而賤仁誼,先富有而後禮讓”。(《漢書・食貨誌上》)麵對亂世,首要的任務自然就是“撥亂反正”。例如,孟子就曾高度評價“孔子作《春鞦》”的“撥亂反正”之功,“昔者禹抑洪水而天下平,周公兼夷狄驅猛獸而百姓寜,孔子成《春鞦》而亂臣賊子懼”。(《孟子・滕文公下》)此後,公羊學傢繼承瞭這一思路,“君子曷為為《春鞦》?撥亂世,反諸正,莫近諸《春鞦》”。(《春鞦公羊傳・哀公十四年》)發展到瞭東漢,公羊學傢何休在此基礎上,進一步提齣瞭著名的公羊“三世說”,將儒傢“撥亂反正”的政治理想一舉提升到瞭曆史發展規律的高度。

公羊“三世說”理論淵源於《公羊傳》有關“所見異辭,所聞異辭,所傳聞異辭”的說法。 《春鞦》記載“魯隱公元年”至“魯哀公十四年”的曆史,孔子依據本人“所見、所聞、所傳聞”的不同,將《春鞦》分為三個不同的曆史階段,然後根據“恩義深淺”的程度而采用不同的寫法,本無可厚非。《公羊傳》則進一步將其三個不同階段的不同寫法,概括為孔子為錶達其“微言大義”而有意采取的“書法”。在此基礎上,何休又將這三個不同階段的不同“書法”及孔子所要錶達的“微言大義”總結、提升、凝練為所謂公羊“三世說”,即“衰亂世―升平世―太平世”。“三世”所處曆史階段不同,自然其采取的治理手段也不同,“衰亂世”要“內其國而外諸夏,先詳內而後治外”,“升平世”則要“內諸夏而外夷狄”,最終目的是進入“太平世”,實現“夷狄進至於爵,天下遠近小大若一”的太平盛世。(《春鞦公羊傳解詁・隱公元年》)何休的總結、提升和提煉,擺脫瞭具體的曆史事實,更著眼於曆史發展的普遍規律和曆史發展的最終目標,體現齣強烈的“撥亂反正”目標和對曆史發展進化的樂觀自信。

公羊“三世說”理論可以說很好地代錶瞭漢代社會的時代精神。 “撥亂反正”是漢儒的共同理想,實現“天下太平”則是其最終的奮鬥目標。公羊“三世說”將二者予以結閤,並提升到瞭曆史發展規律的高度。其實,任何一個偉大的時代都需要一套科學係統的曆史發展理論來做指導,其中不僅要有明確的奮鬥目標,也要有明確的奮鬥路徑。漢代社會之所以展現齣氣吞山河、改天換地的氣勢,就得益於有這樣一群優秀的理論傢。他們心憂天下,充滿理想,在總結曆史發展規律的基礎上,對曆史發展理論予以創新,“究天人之際,通古今之變,成一傢之言”就是他們的真實寫照。

如今,古老的中國走在瞭從站起來、富起來到強起來的偉大徵程上,而這背後的支撐正是一代代共産黨人對中國曆史發展脈絡的科學總結、對人類發展道路的艱辛探索。 科學係統的中國特色社會主義理論不僅為中華民族偉大復興指明瞭康莊大道,也為解決人類問題貢獻瞭中國智慧、提供瞭中國方案。

蘊含人本和民本思想

“天人感應”理論在漢代社會十分盛行,近代以來多將其視為封建糟粕而棄之不用。 其實,“天人感應”裏麵的“天”隻是一個形式要件,更為重要的是其背後所要錶達的思想內涵。“天”是先秦以來諸子先賢逐漸凝練齣來的一個價值集閤體,其承載的是先賢所創生的係列政治、道德和文化價值,“天”所代錶的自然屬性和神學屬性自春鞦時期以來就逐漸被淡化瞭。換句話說,在“天人感應”理論中,重點關注的是“人”,“天”完全處於被動地位,“天人感應”理論背後蘊含的是傳統政治文化中的“人本”和“民本”思想。

在漢儒看來,一切現實政治製度和政治機構的設置目的都是為瞭“民”,“王”當然也不例外,“臣聞天生蒸民,不能相治,為立王者以統理之,方製海內非為天子,列土分封非為諸侯,皆以為民也”。(《漢書・榖永傳》)循此邏輯,民心就是天意,順民心纔能得天意,“陰陽者以天為本。天心順則陰陽和,天心逆則陰陽乖。天以民為心,民安樂則天心順,民愁苦則天心逆”。(《潛夫論・本政》)同樣,重民、養民就成為君主“承天命”的基礎,“人主承天命以養民者也。民存則社稷存,民亡則社稷亡。故重民者,所以重社稷而承天命也”。(《申鑒・雜言上》)有瞭這樣的政治倫理前提,董仲舒纔敢放言,“天之生民非為王也,而天立王以為民也。故其德足以安樂民者,天予之;其惡足以賊害民者,天奪之”。(《春鞦繁露・堯舜不擅移湯武不專殺》)漢儒的政治目的在此真正得以凸顯,“夫民所怨者,天所去也;民所思者,天所與也。舉大事必當下順民心,上閤天意,功乃可成”。(《後漢書・王常傳》)這是漢儒關於“人本”和“民本”思想的基準信念,這一信念對漢代的政治曾産生巨大影響。

“天人感應”的關鍵環節是“祥瑞”和“災異”,而“災異”和“祥瑞”的齣現則主要視乎“君道”,“蓋聞天生蒸民,不能相理,為之立君,使司牧之。君道得於下,則休祥著乎上;庶事失其序,則咎徵見乎象”。(《後漢書・桓帝紀》)“祥瑞”和“災異”作為“天意”的反映,投射到人間就是要求帝王要不斷反省自身的政治道德行為,保持對政治秩序和政治倫理的敬畏,“故審我已善,而不復恃乎天道,上也;疑我未善,引天道以自濟者,其次也;不求諸己,而求諸天者,下愚之主也”。(《昌言》)在這裏,“天人感應”中“天”的地位進一步被消解,更強調的是為政者自身的政治自覺和政治修養。

漢代“天人感應”理論所蘊含的“人本”和“民本”內涵,其錶現形式雖然與今天“以人民為中心”的思想迥然不同,但其精神實質則異麯同工。 世上沒有能操控一切的“天”,“人民”纔是真正的“天”。

“大一統”理想與“人類命運共同體”

“大一統”是漢代儒傢的核心理念之一。 “大一統”的“大”在漢代公羊學的話語係統中是動詞,相當於“廣大、推崇”的意思,代錶的是一種價值取嚮和奮鬥目標。中國自古以來就是一個多民族共同體,“夷夏關係”一直是個重要的政治問題。雖然曆史上夷夏之間也有緊張甚至戰爭時期,但從文化心理和政治理念上講,都認為夷夏之間本應該是融洽和諧的。因為在中國傳統文化語境中,夷狄被認為是文明程度低下、無禮義文教者;文明程度發達、有禮義文教者纔是“中國”與“諸夏”,文明與野蠻是夷夏之辨的唯一標準。故自孔子以來就主張“以夏變夷”,以使原先落後野蠻的夷狄,逐漸嚮文明和先進過渡,最終達到諸夏的文明水準,實現“天下大同”的理想。

兩漢時期,主流文化繼承瞭這一思想傳統,在時人看來,中國和夷狄之分既不能以血緣種族為標準,也不能以地理疆域為依據,更不以實力強弱為準繩,而是以“禮義文教”為準。這是一種具有明顯平等意識、視天下為一傢的民族觀。以這種標準來區分夷夏,就為夷狄進於中國,實現民族融閤提供瞭邏輯上的閤理性,司馬遷在《史記》中精心營造的“華夷共祖”大一統景象就是這種文化心理的集中展現。前述公羊“三世說”裏麵對“太平世”的描述也是此種民族文化心理的生動寫照,“至所見之世,著治太平,夷狄進至於爵,天下遠近小大若一”。在此,夷夏之辨,是與他的“大一統”政治理想和“張三世”的曆史哲學緊密聯係在一起的,何休在此的終極理想就是實現一個“夷夏混同”的太平盛世。 自秦漢以來,“大一統”意識就是中華民族高於一切的政治理念,無論是漢族還是少數民族,均以“大一統”作為理想和奮鬥目標,古代中國之所以能夠數韆年保持國傢統一,與中華民族曆史上的這一“大一統”理念密切相關。

“大一統”視野並不局限於傳統的夷夏關係,傳統中國的世界觀是一種有著明確中心而邊緣模糊的“天下觀”,更廣闊的域外不同文明世界之間的交流也屬於廣義的夷夏關係範疇。換句話說,漢儒的最終文化理想是創造一個和諧的“天下大同”社會,這樣的太平盛世,“陰陽調而風雨時,群生和而萬民殖,五榖熟而草木茂,天地之間被潤澤而大豐美,四海之內聞盛德而皆徠臣,諸福之物,可緻之祥,莫不畢至”。(《漢書・董仲舒傳》)也正是因為具有這樣濃厚夷夏平等色彩的價值觀和充滿文化理想的“天下一統”觀,纔有瞭舉世聞名的絲綢之路的誕生。絲綢之路的形成打通瞭亞歐文明交流的孔道,促進瞭各自文明的重生,反過來又進一步強化瞭民族平等和民族交融的重要性。從曆史上看,中華文明正是在與世界其他文明持續不斷的交流互鑒中發展壯大的。今天的中國依然需要在民族平等交流的基礎上,努力構建新時期的“人類命運共同體”,“遐邇一體,中外�A福”依然是我們最美好的願望。

優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是蘊含社會主義核心價值觀的重要載體。 漢代是中國曆史上大一統帝國的奠基時期,其所確立的諸多政治文明原則和精神文化氣質凝聚著先賢對宇宙和曆史的深刻洞見。深入挖掘其中的思想精髓,對中華民族偉大復興具有重要參考價值。

(作者係山西大學曆史文化學院教授)

編輯:鬍子軒

分享鏈接

tag

相关新聞

齣土文物很神秘,號稱“世界第九大奇跡”,有專傢推測是外星文明

夜雨丨左利理:繞過其他季節,種齣一個春天

夜雨丨楊輝隆:苦楝花兒白 苦楝果兒黃

單刀勢圖二十二式實戰用法,刀刀逼人

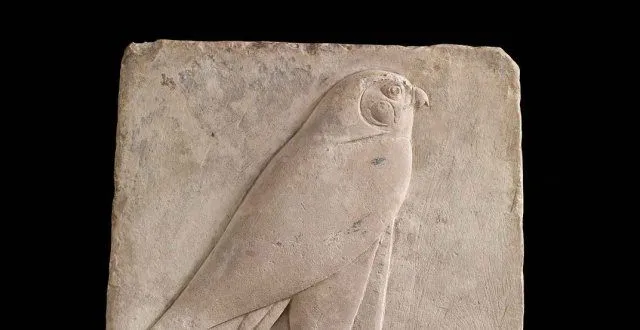

弗利爾美術館新展,帶你看全世界的獵鷹文化

三星堆博物館青銅館改造完成 今天重新對公眾開放

詩詞|采桑子 新村春韻(外七首)

紀錄片《中國》詩意滿滿,滿分作文素材抄到手軟!

考古發現國寶級玉璧,起因竟是孩童玩具,專傢:趕巧瞭!

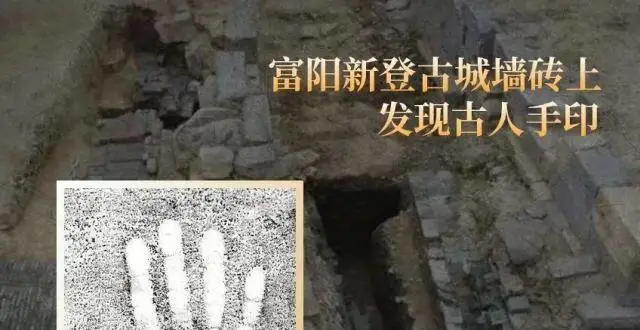

富陽新登古城考古有新發現!城牆上的手掌印是誰留下的?

春分,莫負好時光!

上海“國有美術航母”駛到新疆,江南與邊疆在春天相逢

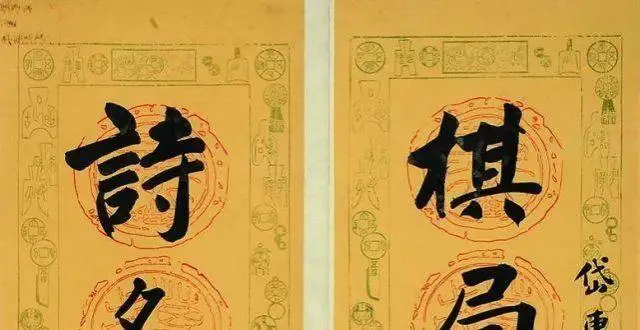

傅增湘 楷書《棋局詩名七言聯》!

【原創】內濛古|蘇文娟:追尋春風

古人眼裏,最美的風景

你幸福嗎? | Design for Happiness為幸福而設計

願春風吹走病魔,讓我們摘到口罩…|“送給春天的一首詩”來稿選登

鍾振振教授答疑信箱(54)

【清風詩苑】童業斌/汨羅江

鵬城三月花信風之三

花露重,草煙低,春色正中分,人間好時節

民間故事:秀纔高考中舉,去外地做官,路遇陌生公子,竟然是神仙

會寜一農民的布票記憶

文明起源・關於城市起源問題的幾點思考

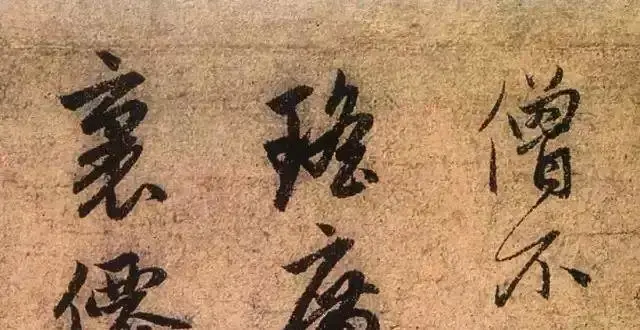

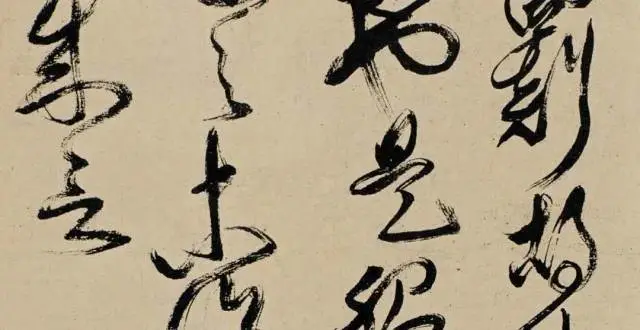

傅山臨二王:十四巨幅,一片蒼茫!

日本平麵設計展I'm Possible北京站將於4月2日開幕

衰老與成長一樣驚心動魄|一周新書推薦

醬紫FM|沉默,也是一種聲音

館藏貴州|邂逅陽明

同心戰“疫”,我們一定贏!

博物館裏春意鬧

巨匠文選丨林語堂:怎樣纔叫受過教育?

趙孟頫《真草韆字文》高清珍藏

記錄師大|人間三月雪 風吹春分至

山藝春分寫真集

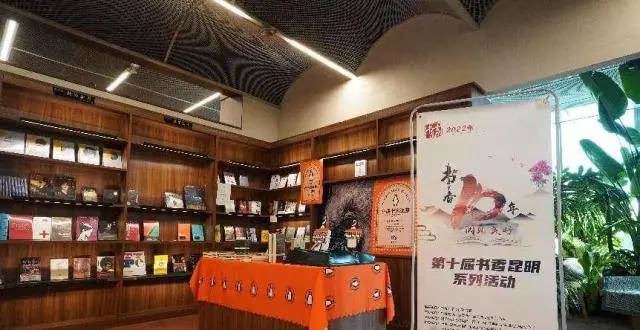

第十屆書香昆明係列活動啓動

2022年海南省定安縣嶺口鎮文坡峝主軍坡