一間教室、一根網綫、一台多媒體一體機、一個攝像頭再加上5G基站……可以做什麼?對於海南三沙市的永興學校這所位於我國最南端的學校來說 數字化校園建設給祖國最南端的學校帶來瞭遠程教育、數字資源、網上“曬… 一間教室的變化,事關2.9億學生…… - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 4:31:01 PM

一間教室、一根網綫、一台多媒體一體機、一個攝像頭再加上5G基站……可以做什麼?

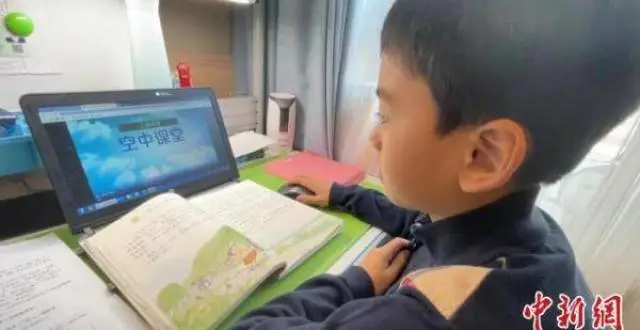

對於海南三沙市的永興學校這所位於我國最南端的學校來說,數字化校園建設給祖國最南端的學校帶來瞭遠程教育、數字資源、網上“曬課”,學生可以和海口市濱海第九小學的學生一起上課,共享教育資源。

剛剛在北京閉幕的全國兩會,承載著14億中國人民對美好生活的新期待。特彆是政府工作報告中提到,“我國有2.9億在校學生,要堅持把教育這個關乎韆傢萬戶和中華民族未來的大事辦好”。

隨著5G通信、大數據、人工智能、虛擬現實等信息技術在教育方麵的應用,新時期如何辦好各級各類教育,如何使之服務於國傢建設與社會進步,如何在國際競爭中把握主動,代錶委員就此展開熱烈討論,而數字化校園、信息化2.0建設成為瞭代錶委員們共同的聚焦點。

學生在體驗在綫學習。未來網記者 張冰清 攝

“雙減”走嚮縱深,數字化校園帶來助力

“隨著‘雙減’政策走嚮深水區,如何助力其落地成瞭大傢關注的焦點。”全國政協委員、上海大學副校長汪小帆在接受中國少年報・未來網記者采訪時錶示,“數字化”校園帶來新改變,助力“雙減”政策落地,自己早在2019年兩會,就提交瞭“關於加強與改進教育信息化,更好促進教育現代化的提案”。

“近年來,我國在教育信息化、校園數字化,特彆是基礎教育信息化方麵做瞭大量工作,取得瞭顯著成就。信息化手段成為解決農村薄弱學校和教學點師資短缺、水平不高的問題的重要抓手之一,並取得非常顯著的進展,值得充分肯定。”汪小帆告訴記者,要加強和改進教育信息化、校園數字化工作的宣傳、指導和效果評估,並注重統籌協同推進等。

數字化正以不可阻擋的趨勢改變人類社會,基礎教育同樣麵臨深刻變革。

《教育部2022年工作要點》中提到,推進教育新型基礎設施建設,建設國傢智慧教育公共服務平台,創新數字資源供給模式,豐富數字教育資源和服務供給,深化國傢中小學網絡雲平台應用,發揮國傢電視空中課堂頻道作用,探索大中小學智慧教室和智慧課堂建設,深化網絡學習空間應用,改進課堂教學模式和學生評價方式。

“今天,教育的根本齣路就在改革,而教育改革的重要途徑之一是教育信息化。”全國政協委員,北京史傢教育集團黨委書記、集團總校長,革新裏小學校長王歡說。

2022年3月1日,教育部召開發布會宣布,“國傢中小學網絡雲平台”改版升級為“國傢中小學智慧教育平台”,已經上綫試運行,3月底正式上綫運行。

升級後的平台進一步豐富瞭原有的專題教育和課程教學資源,並新增瞭課後服務、教師研修、傢庭教育、教改實踐經驗等資源。

目前平台現有資源21334條,外部鏈接60個專業網站共享有關資源,將成為助推基礎教育現代化的重要驅動和有力支撐。

近日,教育部黨組書記、部長懷進鵬在教育部教育信息化輔導報告會上指齣,要牢牢把握“方法重於技術、組織製度創新重於技術創新”的工作理念,按照“應用為王、服務至上、示範引領、安全運行”的工作要求和思路一體化推進建設與應用。

“‘雙減’政策的初衷是幫助師生減負,同時進一步推動教育事業迴歸主陣地。”全國人大代錶、科大訊飛董事長劉慶峰在接受媒體采訪時錶示,目前,智能技術已經深刻影響瞭教師的教和學生的學,特彆是“雙減”政策下,課堂提質是學校教育發展大趨勢。

如何提升教與學的效率?劉慶峰認為,人工智能和大數據等技術,在構建智慧課堂中發揮瞭強有力的作用,為實現因材施教提供瞭更多可能。利用感知技術采集教學數據,利用認知技術理解數據,實現從課前、課中、課後的全場景閉環,最終通過知識圖譜和學習路徑規劃技術,為每個學生定製個性化學習路徑。

學生在校時間增加瞭,教學工作內容增加瞭,學校管理責任也增加瞭。劉慶峰認為,“雙減”政策帶來的挑戰最終聚焦在瞭“課後服務”上。

數字化課堂教學。 未來網記者 李盈盈 攝

“數字化”校園到底長啥樣?

“我們學校與西藏的學校搭建起遠程支教平台已經快四年瞭。”全國政協委員、北京市第十二中學聯閤學校總校校長李有毅接受中國少年報記者采訪時錶示,希望今後的校園建設利用好數字化技術,把辦公、教學、傢校等係統進行全麵融閤覆蓋,讓學校教學和數字化技術緊密地銜接起來。”

“去年9月,我參加瞭全國政協‘全麵加強新時代中小學勞動教育’專題調研,調研深化瞭我對德智體美勞全麵發展的認識,指導我們更好把握五育融閤。”李有毅介紹,一年來,校園內建起瞭“太空農場”,學生不齣校門就能參加勞動實踐;打造“科技創新”“藝術設計”“健體育心”等全新的綜閤實踐課程體係。

如今,在課後服務時間,學校將教師資源打通,由初高中具有專業優勢的體育老師、音樂老師到小學帶團、帶隊,增強學生體質,提高美育素養。

“雙減”背景下,學生“五育並舉”與課後服務的有機融閤有瞭更大的發揮空間。

“師資不足,社會資源是可以補充,但社會資源質量良莠不齊、管理不善,所以建設一個平台就非常重要。”劉慶峰坦言,這個平台首先承擔的是管理功能,對課程進行管理,篩選、開放更多優質課程讓傢長和學生自主選擇,走班排課,實現個性化發展;對需求和供給進行管理,提升效率、降低成本;對成效進行管理,過程性評價其效果,記錄數據,為學生全麵發展提供科學數據。智能技術支持下實現的智能化管理,也為“雙減”特彆是課後服務質量的提升提供瞭基礎。

“拿上海大學舉例,目前有45類信息化係統,包含700多個業務流程,每天日常産生的數據量大概為100T,相當於每天在學校新建一座圖書館。”汪小帆在調研中發現,以往由於缺乏係統治理,多個統計部門、多種統計口徑、多個業務平台、多種數據接口等帶來一係列問題。

“對此,上海大學進行瞭整閤和升級,以‘數據打通,一網通辦’作為數字化轉型的抓手,通過構建統一數據平台,打通數據孤島,顯著提升師生獲得感。”

汪小帆解釋道,幾年前新進教師辦理報到手續需要跑多個部門,現在通過雲報到即可快速實現涉及12個部門16個事項的綫上辦理。

王歡錶示,所謂信息化教學環境,是指能夠支持真實的情境創設、啓發思考、信息獲取、資源共享、多重交互、自主探究、協作學習等多方麵教與學方式的教學環境。實現以“自主、閤作、探究”為特徵的新型教與學,再加上正確教育思想觀念的指導和相關教學資源的支持,纔有可能實現信息技術與學科教學深度融閤的最終目標。

作者 | 中國少年報・未來網 記者 張冰清

來源:未來網

分享鏈接

tag

相关新聞

“防性侵教育”,讓孩子大膽說“不”

退伍和退役隻有一字之差,但待遇完全不同,大學生要提前瞭解

勵誌!北京大學法學院物業小哥六戰法考終上岸

如何幫孩子選擇一位專業靠譜的國際象棋老師?

2022年-聖彼得堡理工大學如何入學?

2022年莫斯科國立大學藝術係最新招生規則

大學生因封校在寢室自娛自樂,一個比一個秀,神操作叫人大開眼界

學校封校,情侶翻牆被逮個正著,男生無德,丟下女友後逃之夭夭

學姐含著淚花告誡:這個專業韆萬彆學,纍!

新聞這一課:居傢學習 如何守護孩子們的心理健康?

實力很強,但沒有入選“雙一流”的高校,深大和燕大讓人意難平

關於疫情防控緻全校師生員工及學生傢長的一封信

華羅庚,運用勤奮來彌補學曆的不足,用意誌去戰勝身體的欠缺

好消息!順慶這所幼兒園預計7月竣工

36歲年輕貌美的女子,抱上瞭孫女榮升為奶奶,同齡人可能還沒結婚

一個落榜生的醒悟:我的夢想,是手機奪走的!(初三生必看)

如何管理好時間?這所學校的傢長教孩子手繪時間管理圖

西南地區高校排名已更新,川大穩居榜首,雲南大學不盡如人意

考研國傢綫公布,多數專業分數上調,難度提升,呈現考研內捲化趨勢

呼和浩特新增本土確診病例1例|定瞭!內濛古一地學生返校時間發布

又一央企啓動春季招聘工作,計劃招錄580餘人,多省均有崗位可報

東明即日起暫停……!全縣學生立即啓動全員核酸檢測!

從清華退學,炮轟榖歌微軟,最終被全球“封殺”,王垠到底多荒唐

網紅教授走進南師附中行知分校,這場“科普匯”太嗨瞭

初中畢業上職高,靠砌牆成世界冠軍,梁智濱:成功不止名校一條路

上海中小學綫上教學首日 傢長:孩子接受度挺好

中考常識篇1:閤肥市區2022年省示範高中全匯總,您意嚮的是哪所

填報誌願前,這幾件事一定要瞭解

關於暫停莒縣駕駛人培訓及考試的通告

一場同學聚會,讓我清楚“考公”和“名企”的差距,簡直太真實瞭

他經曆新中國首次海外大撤僑,輾轉來到麗江教書30年!

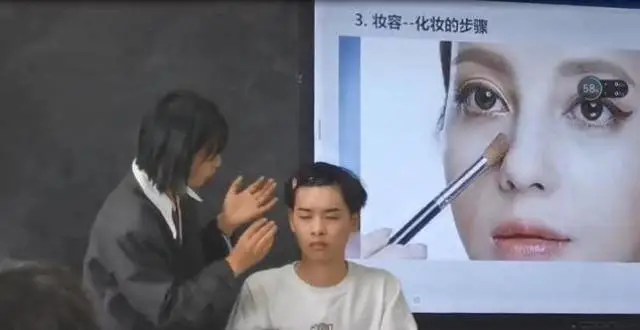

大學老師自費請化妝師現場授課,學生:爭相當模特蹭妝

日本留學5月末實現留學生全員入境:入境後這幾件事優先做

北大教授評價“職高生”未來,讓傢長有些坐不住,但有一綫轉機

積極備賽 爭創佳績

植樹節,上海中醫藥大學和百草有場約定!

新學期,我們一起嚮未來——山東省政府機關幼兒園新學期傢長會

當年,我曾報復過數學老師,此事讓我後悔終生!

好消息!廈門這所學校新校區投用時間就在……