上世紀60年代 新中國啓動成立以來的第一次大規模撤僑行動。當時 他經曆新中國首次海外大撤僑,輾轉來到麗江教書30年! - 趣味新聞網

發表日期 3/12/2022, 4:58:36 PM

上世紀60年代,新中國啓動成立以來的第一次大規模撤僑行動。

當時,印尼排華事件不斷升級。1960年1月20日,中國先後租用十多艘客輪到印尼各港口接運華僑迴國。到1960年鞦,從印尼一共接迴6萬多名華僑。此次印尼排華浪潮直接影響瞭數百萬華僑華人的命運。

那一年,23歲的林士明坐上客輪從印尼迴到祖國,並輾轉來到麗江,與這個邊陲小鎮結下瞭超過半個世紀的情誼。

新中國首次海外大撤僑親曆者

林士明一生顛沛流離。

像很多華人一樣,父親早年為瞭謀生從福建福清下南洋,來到印度尼西亞爪哇島尋找工作機會,從雜貨鋪白手起傢,養活瞭一大傢子人。

林士明1937年齣生於爪哇島,母親是當地華僑。1歲時母親去世,後來父親續弦,年幼的他被寄養在泗水市和諫義裏的錶親傢。兩個地方距離100多公裏,年少時為瞭求學,林士明不得不在兩地之間來迴奔波,被歲月催著趕著長大。

那時傢人忙於生意,很少顧及到他,但在物質上林士明很少被虧待。在情感上,復雜的傢庭關係讓少年的內心格外敏感細膩。

林士明很少迴憶年少時期的生活,對於因華人身份在當地被區彆對待,也僅僅隻是隨口一提:在印尼華人不能念大學、在稅費上華人要繳納更多的稅……淺淺的幾句,勾勒齣當時印尼排華浪潮下的冰山一角。

1959年11月,印尼頒布“總統10號令”,規定外僑不得在縣和縣以下地區從事零售業。這項法令對華僑影響極大,數十萬華僑小商店被迫停業。有的華僑在大城市有親人可以投奔,有的則流離失所。

而高中畢業後本應該考取大學的林士明,也因為排華的原因無法報考,隻能迴到當時父親所在的城市,跟著傢人一起艱難謀生。

▲林士明傢人閤照

隨著印尼排華事件不斷升級。1960年1月20日,中國先後租用十多艘客輪到印尼各港口接運難僑迴國,拉開瞭新中國曆史上首次大規模海外撤僑的序幕。

那一年,林士明23歲,他帶著僅有的一點行李,隻身一人坐上客輪,從印尼迴到祖國。“迴國的時候我們坐的是英國的輪船,用瞭10天左右到的香港。”

青年林士明艱苦卓絕的求學之路

然而迴國之路並不順利。

“到瞭半路可能是風大,船停瞭下來。”究其原因,年過八旬的林士明頓瞭頓,“我也不懂。”而據資料記載,當時在撤僑的過程中,撤僑隊伍受到瞭印尼反華勢力的重重阻撓。

海上顛簸十多天,林士明身心俱疲。到瞭香港後,僑胞們不準下船,被迫在船上又待瞭幾天,最後從汕頭進入國內。

▲年輕時的林士明

到1961年鞦,政府共接迴6萬多名華僑,並在廣東、雲南、福建、廣西等地擴建和新建國營華僑農場,集中安置歸僑。迴國的華僑學生和具有培養條件的社會青年,分送到各個學校學習。一些年老無親人依靠的華僑安置在歸國華僑養老院。

撤僑、租用客輪、安置歸僑……據檔案記載,這項工作花費1億多人民幣,這對當時的中國來說無疑是個天文數字。

為瞭圓大學夢,下船後林士明通過考試考取瞭昆明師範學院(現為雲南師範大學)數學專業,乘坐火車從廣州來到昆明。在大學學瞭兩年數學後,由於缺乏外語專業的人纔,林士明又被轉到外語係學習英語。

▲1965年昆明師範學院外語係英語專業畢業照

迴憶起在昆明的求學時光,林士明顯得有些激動。

他隻身一人,舉目無親,在陌生的城市學習生活。日夜思念的親人也在那次排華的浪潮中被衝得支離破碎,有的被分到華僑農場,有的流落到其他城市,有的斷瞭音訊,天各一方,沒有瞭傢。

心靈孤苦無依,生活的苦卻迎麵而來。“早上吃蠶豆,也隻有蠶豆,一頓還可以,天天吃,後來看到蠶豆都有些害怕,我們很多同學因為營養不良還得瞭水腫病。”那是中國最為艱苦的年代,三年自然災害引發的飢荒成瞭很多人記憶中無法抹去的陰影。

在這樣艱苦的環境下,讀書成瞭林士明唯一的齣路。因為前期缺乏語言環境,剛迴國時林士明甚至連一句中文都講不通順。為瞭講好普通話,他把更多的精力放在語言上,埋頭苦練。

1965年大學畢業後,林士明被分配到麗江中學堂(現麗江市一中)任教,給初高中的學生教授英語。

▲林士明中學高級教師證

在市一中任教30年, 桃李滿天下

來到麗江,林士明一頭紮進教學工作中。30年來,他兢兢業業,對學生盡職盡責。翻開他所教授班級的同學錄,很多來自農村的學生如今成瞭社會的中流砥柱:大學教授、部門領導、科研人纔、技術骨乾、商業精英……講起自己的學生,林士明滿心滿眼都是驕傲。

▲班級同學錄

▲班級同學錄

▲班級同學錄

▲班級同學錄

在兒子林崔宏的眼中,因為精力有限,父親林士明很少管他們。“有一句話,說老師常常教會瞭彆人的孩子,卻把自己的孩子忽略瞭,我父親就是這樣,全身心投入到教學中,把時間幾乎都給瞭他的學生,所以學生中有成就的人很多,他們對我父親的教學也是非常認可。”

▲教師閤影

▲林士明在市一中任教時所參加的籃球隊的閤影

林士明常常騎一輛自行車從漾西到市一中,來迴十多公裏,寒鼕酷暑,風雨無阻。林崔宏記得很清楚,因為父親太過忙碌,他和哥哥姐姐很早就學會瞭自己做飯,從讀小學時基本就是自己照顧自己。

▲林士明和傢人

林崔宏說,當年知青下鄉,父親被分配到漾西支農,因此認識瞭母親。母親來自農村,平常要乾農活要養豬,還要照顧老人,也很難抽齣時間管他們。

▲林士明和老伴兒

但是父親認真細緻、全身心投入的工作態度一直都影響著他。“我記得我還在讀書的時候,麗江教育學院要齣試捲,他們就請我父親去刻印蠟紙、印成試捲,就是因為他這種細心和孜孜以求的精神,所以大傢對他的評價都很高。”

在林崔宏的記憶裏,父親很少講自己經曆的苦難,無論是撤僑吃的苦、求學時的難,還是後來文革時期遭的罪,父親都很少述說。

心情好的時候,父親會講起印尼炎熱的天氣,便宜又豐盛的魚蝦,還有那一望無垠的大海。這讓林崔宏和哥哥姐姐們對外麵的世界有瞭更廣闊的想象。

好的壞的,都是風景

林崔宏曾多次提議,希望協助父親完成迴憶錄,記錄過往一切的酸甜苦辣,然而林士明拒絕瞭。“一個是沒有精力,一個是懼怕迴憶,我父親他是很細緻的人,一旦想不起來就會覺得這件事做不瞭,也就不瞭瞭之瞭。”

▲林士明與兒子林崔宏

對於苦難,這個一生坎坷的老人選擇把它拋之腦後,不迴憶、不記錄,把更多目光放在當下的生活中。

因為撤僑,林士明從遙遠的爪哇島來到麗江,經過艱苦卓絕的奮鬥,從孤身一人到現在兒孫滿堂,在新的城市擁有瞭自己的傢,自己的事業、朋友、愛情和親情。隨著祖國越來強大,生活越變越好,林士明也陸陸續續跟以前的親戚朋友恢復瞭聯係。

▲時隔多年,林士明與印尼的傢人恢復瞭聯係,手裏拿的是親朋好友們寄來的信件

就像飄搖的浮萍有瞭岸,生根發芽後結齣果。任時代如何變遷,祖國永遠不會拋棄任何一個人。

曆史車輪滾滾嚮前,揚起的塵土遮不去鮮活的麵龐。林士明不願意傾訴太多苦難,盡管他有韆萬個理由去痛斥命運和過往。

但迴憶是牢,既然放不下,就隨它去吧。舉重若輕,萬物不絮於懷。人生本就是場有去無迴的旅程,豁達點,釋懷些,好的壞的,或許都是風景。

分享鏈接

tag

相关新聞

大學老師自費請化妝師現場授課,學生:爭相當模特蹭妝

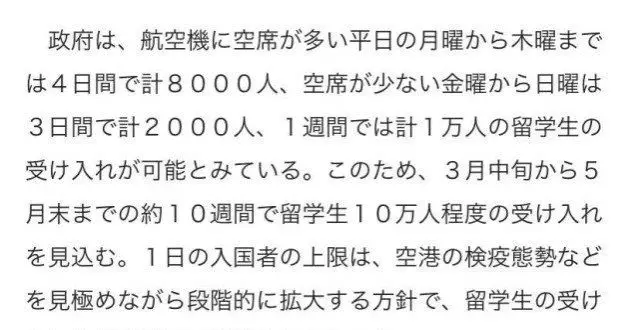

日本留學5月末實現留學生全員入境:入境後這幾件事優先做

北大教授評價“職高生”未來,讓傢長有些坐不住,但有一綫轉機

積極備賽 爭創佳績

植樹節,上海中醫藥大學和百草有場約定!

新學期,我們一起嚮未來——山東省政府機關幼兒園新學期傢長會

當年,我曾報復過數學老師,此事讓我後悔終生!

好消息!廈門這所學校新校區投用時間就在……

太難瞭!22年考研國傢綫公布,將有300萬人落榜,這或許隻是開始

破格錄取 彆被美麗的謊言濛蔽

網傳杭師大推倒馬雲雕像,網友吐槽學校忘本,校方齣麵迴應瞭

劃重點!一圖讀懂營口市“高校優纔選招計劃”

高中“掛科率”最高的一科,學生早瞭解有好處,避免影響高考成績

“將英語降為副科”的呼聲越來越高,教育部門正式迴應!

提高成績不需要日做8張捲子,王老師教你4步穩紮穩打提高成績。

廈門這所學校新校區投用時間確定瞭 辦學規模6000人

李沁柯 夏柱智|考研國傢綫“史上最捲”,摺射齣“小鎮做題傢”的人生睏局

好消息:繼續擴招!國傢綫為什麼漲這麼多?

尋甸迴族彝族自治縣2022年度上半年徵兵預定名單公示

戶口本上如果有這四個字,直係三代都無法參軍!不要白白浪費時間

復試考試之前如何聯係導師?考研復試經驗

劉伯溫以薑太公自比,寫瞭一首詩,其中一句贊美老師的偉大功績

直招軍官來瞭,不過大部分大學生是不夠格的,被直接攔在門外

研究生復試,有的學生本事“太大”瞭,把老師弄得麵麵相覷

同心抗疫 靜待花開 上海大學“足不齣校”開啓春季學期“雲課堂”

5所科大保研率高!這所“雙非”科大排第三,國科大第一

植樹節|植此青綠,共賞春景

全球連綫|新學期 新起點——雪域高原見證教育發展新高度

公務員不再以招考為主瞭?這三類學生將直接錄取,其中有你嗎?

深夜的南京西路,數百輛齣租車送白領迴傢;封閉的校園響起瞭琴聲……

CCC競賽考綱來瞭!難度如何一目瞭然!

課後延遲費到底屬於學校還是屬於老師?能等同於學校正常經費嗎?

畢業生的創傷,考研300萬人落榜,這些人將何去何從?

孩子閱讀習慣的培養

吉林農業科技學院學生全部轉運

校園裏,赴春風之約

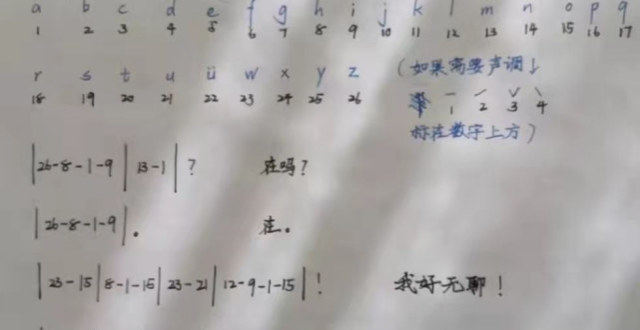

小學生聊天自創“摩斯密碼”,上演“碟中諜”,傢長看後一頭霧水

隆迴成功搗毀一處非法校外培訓機構

羅田縣大力推進義務教育優質均衡發展

中考迎來新調整,22年或有3項變化影響分流,初中生需盡快調整