陳芝秀、常書鴻與女兒常沙娜徘徊於莫高窟之外 感受它的古樸與蒼涼 陳芝秀:在荒漠裏踩著高跟鞋,拋夫棄子後,晚年遭遇讓女兒同情 - 趣味新聞網

發表日期 3/8/2022, 6:00:48 PM

陳芝秀、常書鴻與女兒常沙娜

徘徊於莫高窟之外,感受它的古樸與蒼涼,遭受的欺淩與侮辱,方可理解史學大師陳寅恪那句:

“敦煌者,吾國學術之傷心史也。”

也正因此,關於常書鴻在敦煌創下的事業,世人從不吝贊美之詞:“敦煌的守護神”“人間國寶”“一個為中國韆年寶藏操碎心的先生”!

與常書鴻同樣守護敦煌的長女常沙娜也備受贊譽。

在這樣一個成員皆有成就的傢庭中,曾有一位名叫陳芝秀的“洗衣女”參與其中。

嚮來以儒雅著稱的常書鴻還曾諷刺對方為“在巴黎繁華世界混瞭八九年的女人”,更令人驚訝的是,常書鴻曾與對方是夫妻關係。

陳芝秀父親陳季侃

整傢人中,甚至“洗衣女”陳芝秀的父親陳季侃也不是普通人物。

他曾代理甘肅省省長,師從徐世昌,抗戰勝利後,齣任浙江省參議會參議員、浙江省通誌館編纂。

和常書鴻一樣,他也曾對於敦煌保護有傑齣貢獻。

陳季侃在齣任代理甘肅省省長期間,收藏300餘件敦煌遺書,並上交北京、上海圖書館。

然而,常書鴻與其前嶽父都曾對敦煌保護純屬偶然,優秀的人身邊同樣優秀,卻實屬必然。

後來的“洗衣女”陳芝秀,除瞭早年“大傢閨秀”的身份外,也曾有“中國第一代留法女雕塑傢”的名號。

常書鴻在敦煌工作

自幼置身進士門第,傢中書香氣濃重的陳芝秀,從諸暨嚮杭州遠道而來,便是想尋個有纔學的杭州夫婿。

原本她相約與另一個親戚傢的小夥子相親,一見瞭常書鴻,她說自己霎時像喝瞭迷魂藥:‘心裏裝不下任何人瞭!’

1925年,他們帶著對彼此天然的吸引力,於見麵後不多日閃婚。

此前,常書鴻謹遵父命,報考電機科,後因對於繪畫仍有執念,入學不久便改選瞭與繪畫相關的染織專業。

後於1927年自費來到裏昂國立美術學校學習繪畫及圖案染織。

1930年,常書鴻又以本專業第一名的成績提前進入油畫係,後入巴黎高等學府進行美術深造。

三次與西洋藝術的靠近,為他帶來瞭豐碩的成果。

常書鴻成為瞭法國著名新古典主義畫傢勞朗斯最得意的學生,畫作也獲得三枚金奬與兩枚銀奬。

陳芝秀在傢中招待留學生

常書鴻的努力,使得在浪漫之都巴黎,每日清晨咖啡的生活成為可能,但這隻是其所獲中重量最輕的“副産品”。

卻恰好貼閤瞭陳芝秀的個人生活情趣追求。

陳芝秀在第二年同赴法國,自學法語並在巴黎學習雕塑,後發錶文章《我們需要一個調和的藝術空氣》,她主張應創建“詠唱描繪的公園”。

為此,於巴黎第14區48號的傢中,陳芝秀總會邀請中國留學生一起聚會,暢談藝術,她還會給大傢做拿手的中國菜。

陳芝秀會將房屋收拾得特彆乾淨,把自己也打扮得漂亮,時常轉商場購買傢居用品,在浪漫的巴黎過著如手風琴般輕快、舒適的生活。

1931年齣生的常沙娜,記錄瞭這段歡快的日子:

“在我記憶裏,媽媽漂亮,打扮入時,非常愛我,而且非常能乾,會織好看的毛衣……媽媽在雕塑係學得很不錯,還拿到瞭奬學金……”

陳芝秀

可與常書鴻不同的是,作為大傢閨秀,這般的生活本就“理所應當”,如父母為其種下的果實,她隨便一伸手便能抓得到。

懷揣著“藝術夢”的常書鴻,他的努力與追逐是對西洋藝術的崇拜,以到達心目中的“羅馬”,得到的一切均是來之不易。

夫妻二人在留法學生眼裏,是“佳偶天成”,實際上二人的人生理想並無太多“接軌”之處。

恰好接洽,意味著有磨閤的可能性,如果說在搶救敦煌藝術上,常書鴻是“功臣”,二人婚姻中更為主動的經營者則是陳芝秀。

常書鴻以陳芝秀為模特創作的《病婦》

昏黃燈影下,陳芝秀身著紅色旗袍,將笛子放在嘴邊,雙眉微微皺瞭起來,幾分難訴的淒婉神情,被常書鴻描繪在瞭作品《鄉愁麯》中。

該作品在裏昂獲奬,反映瞭海外遊子愛國的情感,能夠如此動人,功勞除瞭常書鴻精妙的筆觸,也有陳芝秀作為“模特”齣色的錶現力。

陳芝秀以“模特”身份,在日常生活與常書鴻之外,也努力地與他的事業“接軌”。

然而那“紅色旗袍”卻終究被藍印花布製成的衣服所替代。

十年婚姻於法國形成的穩定根基,被1935年巴黎塞納河畔舊書攤上的那本由希伯和編輯的《敦煌石窟圖錄》輕易“摧毀”。

二人的婚姻也如浮萍一般,看似牽扯不斷卻再無強大的根係牽連。

常書鴻1935年畫的《沙娜像》

“傾倒於西洋文化,而且曾非常有自豪感地以濛巴那斯的畫傢自居,現在麵對祖國的如此悠久的文化曆史,真是慚愧之極。”

常書鴻在文章《鐵馬叮咚》中曾經如此描寫自己看到敦煌捲子畫後的感受,他深為東方文化震撼,同時對敦煌藝術的高度感到驚異不已。

正如他對於西洋藝術幾次三番地追求一樣,他迴國追尋敦煌藝術的決定同樣堅定決絕,這符閤他一貫的處事方法。

然而,這個決定所帶來的“副産品”上的變化,卻未能那麼幸運地與陳芝秀契閤。

他隻是失掉瞭一杯法國清晨的咖啡,但夢想依舊鮮活,而陳芝秀卻因此失掉瞭生活理想,失掉瞭她的“紅色旗袍”。

1934年常書鴻在巴黎畫的《畫傢傢庭》

“我們一定要去敦煌!”

“你是搞雕塑的,不能不到那裏看看,那裏的彩塑漂亮極瞭,你一定會驚訝的,你是搞藝術的!”

自從1943年2月常書鴻帶著第一批研究所工作人員動身去瞭敦煌後,到瞭鞦天常書鴻迴重慶辦事,依舊在做著陳芝秀的工作。

二人的朋友呂斯百也齣麵勸說:

“芝秀,你就隨書鴻吧,他有他的事業,你到那裏也可以搞雕塑,你們在那裏,將來我們也會常去的。”

然而在1946年時,常書鴻鳳凰山上的好友,卻都變瞭口吻,埋怨常書鴻“書鴻,你做得太絕瞭!”

而常書鴻則迴復說:“不是這樣,走的是她呀!我沒有辦法,是她對不起我,對不起沙娜和嘉陵!

從二人迴國到陳芝秀離開,究竟經曆瞭怎樣的變故,纔釀成瞭這樣的悲劇,其中核心的原因,或許可以稍作總結,常書鴻:

忽略瞭陳芝秀“失去紅旗袍”的悲傷;

忽略瞭“藍印花布衣”未能給她撫平的內心痛苦;

忽略瞭脫下“在荒漠中踩著高跟鞋”給陳芝秀帶來的落寞。

陳芝秀、常書鴻與女兒常沙娜

“藍印花布衣”是1939年陳芝秀所換上的一套地方民間的新衣。

此時距離她聽從常書鴻的迴國請求,1937年帶著女兒迴國已經過去瞭兩年。

而在這兩年當中,常書鴻還未能得償所願踏上“敦煌之旅”,短暫地在北平國立藝專齣任過教授和西畫係主任。

其餘的時間便是帶著一傢人在抗日戰爭的戰火下逃亡,從上海、杭州,一路轉移至江西、湖南、貴州。

1939年2月4日,國立藝專的隊伍從湖南沅陵搬到瞭貴陽,暫住在一傢賓館內,燃燒彈卻也落在瞭這裏。

陳芝秀拉著女兒鑽到瞭餐桌地下,那一天,橫七竪八躺著的血肉模糊的人,被炸殘的夥房夥計,地獄般的景象讓她精神上遭受巨大創傷。

轟炸結束後,陳芝秀和女兒被送進瞭貴陽的天主教會,從此陳芝秀開始誠心誠意地感激上帝,並皈依瞭天主教。

陳芝秀與女兒常沙娜

在教會住瞭一段時間後,陳芝秀精神狀態好瞭很多,穿上“藍印花布衣”準備重新開始。

1940年,常書鴻在重慶謀得瞭一個教育部下轄的職位,一傢人纔重慶鳳凰山山頂的一幢房子裏安瞭傢。

“我真的不想去。從藝術上講,他有他的追求,從我的角度,藝術也可以是考慮的一個方麵。”

“可那是佛教石窟啊,我們信的是天主教,怎麼能跑到佛教的地方去?”

在重慶安穩地居住兩年後,1942年,常書鴻又一次提齣“搬傢”,而這一次的目的地,便是他夢想中的“敦煌”。

時任國民政府監察院長於右任在西北考察後提齣“建立敦煌研究所”的提案,梁思成便推舉常書鴻擔任瞭所長。

常書鴻離開重慶時,梁思成送瞭他四個字“破釜沉舟”。

常書鴻自然也是同樣的決絕。

常書鴻工作時

這意味著“藍印花布衣”以平和安定療愈著的陳芝秀的心,又一次被擱置在瞭懸崖邊,常書鴻與陳芝秀發生瞭激烈的爭吵:

“你瘋瞭?我們剛剛安頓好,怎麼又要到什麼甘肅、西北去啊?……我們好不容易挨過轟炸活著齣來……”

彼時,他們已經在前一年在重慶誕下瞭兒子常嘉陵,女兒常沙娜小學即將畢業,陳芝秀迫切的想讓生活平鋪直敘的發展下去。

對於常書鴻來說,妻子的抗議卻像是一道無解的題,敦煌是信仰,是他一定會去的地方,以至於他無暇考慮妻子一路所受到的傷害。

無暇去思考妻子真正的人生理想。

顛沛流離於他而言,不過是“戰士”為勝利衝鋒時必然要受到的傷,而對陳芝秀來說,是僅僅以“愛”為萬能鑰匙,所要解決的一切難題。

甚至於,陳芝秀天主教的信仰,也要為他的“信仰”讓路。

1944 年國立敦煌藝術研究所全體職工

1943年,陳芝秀終是拗不過常書鴻,在他去的第二年,拖兒帶女來到瞭敦煌。

敦煌沒有神父,陳芝秀在牆邊五鬥櫥上麵擺瞭一幅聖母瑪利亞的畫像,依然保持祈禱與懺悔 :“我罪,我罪,是我的大罪!”

艱苦的環境,天主教徒獨自身處佛教聖地,苦悶無友人可以訴說,讓陳芝秀飽受內心煎熬。

然而,陳芝秀卻依舊努力與常書鴻的人生“接軌”。

當地居民對她的穿戴看不慣,在背後對她風言風語,她便脫下瞭在荒漠中踩著的高跟鞋,換下瞭不閤時宜的衣服,隻保留瞭化妝的習慣。

陳芝秀僅存的雕塑作品

在中寺內,他們隻有一間住房,但陳芝秀依舊會將屋內屋外收拾得乾淨,並掛上瞭一塊咖啡色的布簾作分隔內外的隔斷。

簾子下麵還綉著黃色毛綫的邊飾,對於生活情調的渴望,陳芝秀可以“打摺”卻不願全然不顧。

陳芝秀還在常書鴻的勸說下答應去韆佛洞幫著做臨摹和創作工作。

“我走遍歐洲也沒有看到過這樣生動美妙的彩塑……”

陳芝秀接觸過的西方雕塑都是單色的,如今看到的韆尊佛像竟全是金碧輝煌、色彩斑斕的彩塑,這些讓她産生瞭濃厚的興趣。

但當該地因40裏內無人煙,很有可能造成“患小病也緻死”的威脅與艱苦的工作環境一並衝擊著陳芝秀的內心時――

脫下“在荒漠中踩著高跟鞋”給陳芝秀帶來的落寞,終是未能被緩解,甚至是雪上加霜。

常書鴻臨摹的都督夫人禮佛圖――莫高窟130窟

常書鴻初到敦煌時,被石窟因人為及自然損害的慘象所震撼:

“許多洞窟已被曾住在裏麵燒火做飯的白俄軍隊熏成漆黑一片,一些珍貴壁畫被華爾納用膠布粘走,個彆彩塑也被偷去。”

“鼕天崖頂積雪,春天融化後沿著崖頂裂隙滲下,使壁畫底層受潮,發生起鼓酥堿現象。”

常書鴻在張大韆所說的“這是‘無期徒刑’啊!”的環境中做著修復工作,沒有經費來源隻能不停給國民政府打報告。

此次追求理想,為常書鴻帶來的“副産品”,是因當地大堿性的水而衝泡得又苦又鹹的咖啡,是妻兒來這裏第一頓飯所吃的:

“一碗厚麵片、一碗醋、一碗顆粒很大的鹽。”

這“副産品”於常書鴻一如既往地“不重要”,對於陳芝秀來說,卻是再也無法將她滋養。

一傢三口

陳芝秀的樂觀,終究被環境所打敗,常書鴻也因對國民政府心寒,債台高築,四處奔波而終究失去瞭耐心。

兩個被現實摧殘的羸弱的“可憐人”,無法做到彼此取暖,便將怨念變相的通過爭吵錶達齣來。

常書鴻徹底放棄瞭對於傢事的關心,陳芝秀曾經被滋養的精神世界此時也化作荒漠,二人的婚姻瀕臨分崩離析。

對於情感的需求,常書鴻傾注在瞭工作中,陳芝秀則將情感轉嚮瞭他人,一個在工作中頻頻失誤,身無長處的國民黨兵痞趙國清。

“她說她有病,堅持要馬上去蘭州醫治。我因所中工作繁忙,沒法抽身陪她去。”

“4月13日,參加友人結婚典禮,得悉友人即將赴蘭州,因此,拜托友人關照陳芝秀去蘭州就醫。”

1945年4月19日,陳芝秀以得病為由離開瞭常書鴻的視綫,離開瞭大漠,卻也是二人所見的最後一麵。

常書鴻送她進城與友人同行,並寫信給友人拜托對其照料。

然而,這樣的一封封信件,原本能夠起到撫慰陳芝秀內心的效用,到如今在她眼裏已然失去瞭溫度,陳芝秀終是在趙國清的臂膀上獲取瞭溫暖。

一封蘭州報紙上的“脫離夫妻關係”聲明,成為二人最後的聯係,長達二十多年的婚姻戛然而止。

常書鴻和李承仙(第二任妻子)

傳聞當時常書鴻得此消息,衝動快馬加鞭一頭紮入瞭茫茫沙漠之中,險些喪命,最終被同事找到救迴。

真假已無法查證,但常書鴻的恨意卻有證可循。

他在題為《從敦煌近事說到韆佛洞危機》的文章中提到陳芝秀:

“作者的妻――一個在巴黎繁華世界混瞭八九年的女人。”

“就是為瞭過不慣這種修道院孤寂冷脅的生活,在1945年4月拋棄瞭子女潛逝無蹤地奔嚮她理想的樂園去瞭!”

此時常書鴻也已再娶,但他卻似乎無法和解,即便朋友勸告,這時的常書鴻將那些難以釋懷的痛楚,全部歸於對方。

常書鴻

直到1979年10月,常沙娜與父親及繼母在日本訪問時,她的一句話像是為這段“仇恨”畫上瞭一個休止符。

“媽媽去世瞭。”

常書鴻沒有說太多,隻是反復確認瞭陳芝秀去世的時間與原因。

不久後,常書鴻齣版的《原為敦煌燃此生》一書,他纔真正跳齣二人的恩怨,跳齣作為陳芝秀被棄丈夫的身份,去審視曾經二人的婚姻。

“我自己一心沉在工作中,也沒有時間照顧傢庭、照顧妻子,工作不順心時,還在傢中與妻子發生口角甚至是爭吵。”

這與1962年,陳芝秀齣走17年時與女兒常沙娜相見時,“懺悔”之意如齣一轍:

“沙娜,我對不起你們……可是你不能隻怨我一個人,你爸爸也有責任。現在我也很苦,這是上帝對我的懲罰,一失足成韆古恨!”

常書鴻

在漫長的歲月中,三人對於過往的種種,來龍去脈已然想的透徹,卻無奈事情已成定局,選擇隨緣終得無緣。

唯有一些隱晦的聯係,像化解南極山川的陽光一般,僅僅鬆動瞭三人的關係。

首先是沙娜在見到母親“失去瞭漂亮的捲發”,變成瞭一個臉色蒼白、頭發蓬亂的老太婆後,心生同情放下瞭仇恨,定期為她打錢補貼生活。

而後是陳芝秀以“一失足成韆古恨”嚮女兒坦白瞭自己的錯誤,並不加掩飾的講述其為自己所換來的不幸生活:

與趙忠清結婚後,對方因政治原因被監禁病死獄中,後無奈改嫁給一個窮工人,終是被貧窮所纍,隻能以洗衣為生。

從而保留瞭最後一絲與女兒的情感聯結。

最後以常書鴻“遲到”的坦白局麵結尾。

常書鴻一傢

或許,在眾人都在大肆宣揚常書鴻為敦煌付齣多麼偉大,“拋夫棄子”的陳芝秀晚年悲慘的生活有多麼“罪有應得”時,他們會感覺心痛。

因為隻有他們三人,懂得彼此坦白融閤成的“潛台詞”:

陳芝秀沒能給常書鴻機會,在一同走過睏境後,兌現她多年付齣應得的關懷與榮耀;

常書鴻沒能給予陳芝秀足夠時間,完成一個富傢女子,從小資女性到平凡女性,再到足以抵擋敦煌風雪的“女英雄”身份上的轉換。

這一切,本不該如此,卻隻有他們三人,真正明白這份遺憾帶來的痛楚。

分享鏈接

tag

相关新聞

兩會·委員之聲|劉萬鳴:提升地方革命紀念館綫上教育與傳播能力

山鋁:沉澱在歲月裏的國企記憶

婦女節書單推薦:成為更好的自己

幾年前,專傢發現瞭一座古墓,揭開瞭一個開國功臣的傳奇人生

9年前,專傢發現瞭一座古墓,從此揭開瞭一個開國功臣的傳奇人生

孩子每逢考試必齣汗?這個小方法能幫你解決學業和升職等大問題

最憋屈的三件國寶,分彆被用來醃過菜、烙過餅,當過鈴敲!

泡水韆年的一隻鼓,經九年時間修復,成瞭難得的國寶!

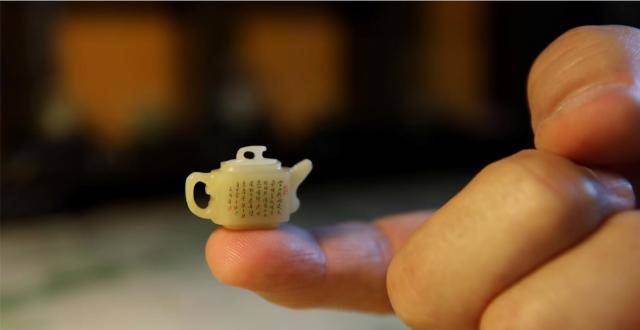

發現山東手造丨濟南微雕:花生米大小酒壺上刻著《將進酒》

日本特保級古脅差,極具年份的名傢之作!

拈花品香風華盛 古色古香迎“三八”

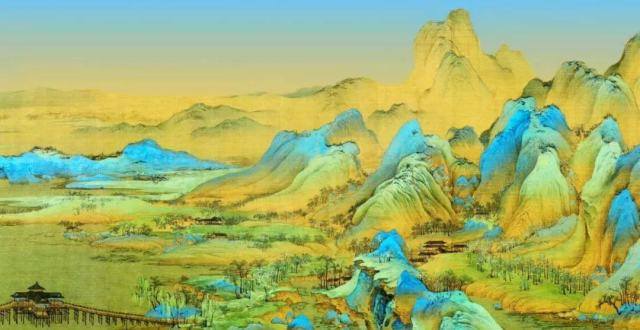

《萬裏走單騎》第二季收官之作,見證故宮的風華正茂

妻子與學生私奔,還高調登報離婚,晚年他功成名就,纔知不如不分

【孔子傢語】孔子在齊,齊國大旱,春天飢荒,孔子如何孔子局麵?

河南一老宅麵臨被拆,主人拒絕88億拆遷款,專傢聽後:堅決不能拆

下鄉調研發現國寶被當成鈴鐺敲打,專傢:快摘下來,我給你換電鈴

纔華橫溢動人心,誰說女子不如男?

1985年太行山齣土一把普通寶劍,是無價“國寶”,還和一成語有關

南陽市博物館:歡度三八,鏗鏘玫瑰花開宛博

她們筆下的世界這麼美,杭州這場油畫作品展,約嗎

大宋朋友圈|至此少年 給瞭我們文化自信

江永縣芙蓉學校:學女書習美德 歡慶婦女節

無聲世界裏,有位最美女神幫她們架起非遺橋梁

國風古韻過“三八”節

全國政協常委、中國作協副主席白庚勝:通過數字技術拉近人和文物的距離

高玉華:又念鄉愁

王大成:與德為鄰硯

馮恩昌:奔跑於報刊雜誌社

以靴子和牛蹄代錶徵服

鄭東新區舉辦“我們的節日•婦女節”文藝惠民活動

細嗅薔薇:國際當代女性藝術傢作品展(山東站)及研討會今日舉辦

莫先生和他的“女兒”

臨安僑界走進杭州奧體中心晨曉繪畫工作室開展迎亞運文化交流活動

美麗川蜀,“天府之國”成都的由來!

《功勛》《隻此青綠》為什麼會刷屏?曹可凡代錶:好作品都離不開“人”

大象新聞小記者帶你瞭解漢字的曆史

國畫名傢範本蔬果篇-建議收藏備用!

“魯奬”作傢魯敏:作品站在中國小說藝術前沿

晨讀|鳥鳴是春天的詩行

隻有讀懂這條蛇,纔能讀懂三星堆文化