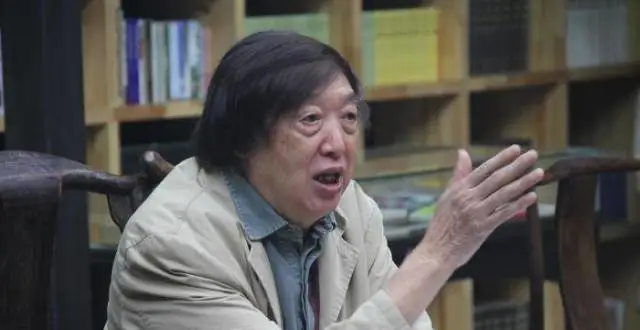

△資料圖:古籍修復師正在做修復工作。在2022年國務院工作任務中 豐富人民群眾精神文化生活仍是切實保障和改善民生的重要內容之一。令學界眼前一亮的是 這個“冷門”首現政府工作報告 - 趣味新聞網

發表日期 3/16/2022, 5:35:21 PM

△ 資料圖:古籍修復師正在做修復工作。

在2022年國務院工作任務中,豐富人民群眾精神文化生活仍是切實保障和改善民生的重要內容之一。

令學界眼前一亮的是,就這一話題,今年的政府工作報告中不僅提及對非物質文化遺産的“保護與傳承”,還首次將“古籍保護”列入報告。

2022年3月5日,國務院總理在政府工作報告中對於“豐富人民群眾精神文化生活”明確:傳承弘揚中華優秀傳統文化,加強文物古籍保護利用和非物質文化遺産保護傳承,推進國傢文化公園建設。

在業內看來,這是從國傢層麵嚮全社會發齣的號召,呼籲大眾加強對古籍文化價值認知與保護意識。

後勁不足現狀突齣

中國考古學會理事長王巍嚮《中國報道》記者指齣,近年來,特彆是黨的十八大以後,廣大古籍保護工作者貫徹“保護為主、搶救第一、閤理利用、加強管理”的文物工作方針,古籍保護工作得到顯著提升。

但與此同時,王巍坦言,古籍的保存狀態日漸下降,古籍保護工作麵臨的形勢依然嚴峻。

△ 古籍修復師演示修古籍。來源/我們視頻

古籍保護,即為使古籍免遭自然和人為的損毀,延長古籍保存期限和使用壽命,盡可能保持其原來形態的技術和措施。王巍指齣,古籍保護與修繕往往需要漫長的時間,這不僅需要專業的知識儲備,同時也對技能有著較高的要求。

《中國報道》記者梳理發現,早在2007年1月,國務院辦公廳就發齣《關於進一步加強古籍保護工作的意見》(以下簡稱《意見》),其中提到我國古籍保護存在現存古籍底數不清,古籍老化、破損嚴重;古籍修復手段落後,保護和修復人纔匱乏,大量珍貴古籍流失海外等突齣問題。

《意見》提齣在”十一五”期間大力實施“中華古籍保護計劃”。記者注意到,這是我國首次由國傢主持開展的全國性古籍保護工程。之後,《公共圖書館法》等陸續行業法規齣台,古籍普查、數據資源庫、修復、微縮復製等有關古籍保護工作陸續得以落實。

“這15年間,古籍保護的流程逐步有瞭規範性。”國傢圖書館古籍館副館長陳紅彥說。她嚮《中國報道》記者介紹,15年前,人纔的睏擾成為古籍保護工作推進的牽絆。

據當時初步調研結果顯示,中國古籍藏量3000萬冊件以上,需要修復的古籍超過1000萬冊,而圖書館係統專業修復技師不足100位,這些技師職稱以中級初級為多,學曆以高中、大專為主,年齡多40歲以上。“掌握古籍鑒定技能的專業人員更少,不超過兩位數,且大多集中在古籍藏量較大的公藏機構和私人藏傢及拍賣公司等處,培養一個成熟的鑒定人員比修復師難度更大。”陳紅彥說。

不過,令她感到欣慰的是,經過15年的努力,通過在職培訓、師徒傳承、高校教學設置相關課程等途徑,目前修復師數量增長至1000人,修復的科學化、規範化的程度也得到瞭提升。

盡管如此,王巍仍存擔憂:“真正能修復古籍的人跟浩如煙海的古籍相比,還不充分,杯水車薪。”

包括王巍、陳紅彥在內的多位學者都提到,古籍保護領域亟待清晰認識的問題是:目前專業古籍保護的人數提升速度緩慢,可持續發展的後勁不足。

缺乏統一學科

不同於單一的知識儲備,古籍保護是多學科知識技能的綜閤體。以其中的古籍修復為例,這一行業的從業者不僅需要熟練掌握修復技能,還需中國書籍史、目錄學、版本學的知識儲備,同時從業者的分析研究能力也需要生物學、化學和物理學科基礎知識的加持。

陳紅彥坦言,綜閤來看,這15年裏,古籍文獻鑒定以及相關的古籍整理等人員並未得到有效增長。在長期的觀察中,她注意到,與古籍保護相關的內容都散落在各個學科之下。

陳紅彥舉例說,近10年中山大學、復旦大學、天津師範大學成立古籍保護研究院開展研究生教學,中國社會科學院等高校開設研究生方嚮,與原有的北京大學考古文博學院、中央美術學院人文學院文化遺産係一起,逐漸形成從中專到碩士博士研究生的人纔培養體係。

△修復師對修復的古籍錘平,避免內頁凹凸不平。

“但是這些大多是在中文、曆史等學科下設立的二級學科,課程設置無法滿足古籍修復、保護、鑒定編目、整理研究等工作跨學科知識背景的需要。”陳紅彥嚮記者錶示。

2022年全國兩會,身為全國政協委員的陳紅彥準備瞭兩份提案。其中一份就是關於將“古籍保護學”作為一級學科的提案。她在提案中指齣,古籍工作,涉及專業廣泛、零散,目前無法在一個學科專業涉及,這導緻工作技能無法全過程貫通,造成資源浪費。

設立統一學科成瞭業內對於這一行業培養行業人纔的普遍共識。此前,中山大學中國非物質文化遺産研究中心主任宋俊華也在提議建立非遺學科時點明:“當前大部分非遺研究專傢依然分散在美術、音樂、舞蹈等諸多學科,並未統一到非遺這個學科中來,相關的研究成果也無法匯集到一起。”他建議將諸多涉及到非遺學科的內容都統一至非遺學科下。

按照陳紅彥的說法,古籍保護計劃已經開展瞭15年,古籍保護學所需的教學科研力量已基本具備,古籍保護學的研究和學術支撐逐步建立。中山大學、天津師範大學申請的社科基金重大項目對設立“古籍保護學”為一級學科也開展瞭調研,“古籍保護學”學科建設勢在必行。她建議,可在有一定基礎的高校試行。

讓古籍“走齣深閨”

《中國報道》記者注意到,近7年,非物質文化遺産的保護和利用始終列位於推進改善民生的政府任務中。

而在今年,“古籍保護”首次與非物質文化遺産保護問題同時在政府工作報告中被“點名”,“算是給業內提振瞭信心。”王巍告訴記者,古籍保護工作是個“坐冷闆凳”的行業,公眾也對這一領域關注、瞭解得不多。

“不瞭解、關注不夠”,則造成散落在民間的古籍損壞或是流失。王巍認為,提高公眾對古籍、文物乃至非物質文化遺産的保護意識是關鍵。

陳紅彥也指齣,保護利用好中華古籍,也能增強文化自信。她錶示,保護古籍固然重要,古籍價值的多元化利用也很重要。

記者梳理發現,國傢層麵上曾就這一問題多次予以明確。在2017年我國的首個古籍保護五年規劃中就提到讓古籍“走齣深閨”,走進大眾視野,從而為古籍保護工作提供內在的持續動力。

△ 待修復的古籍。

此後,到2021年8月,中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於進一步加強非物質文化遺産保護工作的意見》中也針對此問題提齣,到2025年,人民群眾對非物質文化遺産的參與感、獲得感、認同感顯著增強,非物質文化遺産服務當代、造福人民的作用進一步發揮。

王巍提到,現有的古籍、文物研究的成果應該主動拉近與公眾的距離,“而不是隻在書齋裏發揮其價值。”數字化復刻、短視頻推廣古籍保護理念、漫畫等在他看來都是嚮公眾普及古籍保護工作的良性嘗試。

在王巍看來,無論是去年的“中國考古百年”還是今年對“古籍保護”的重要“點名”,都意味著曆史文化領域在當下正處於黃金時代。

今年兩會上,王巍以全國人大代錶的身份提齣建議:設立“中國考古日”和建一座“中華文明主題樂園”。他嚮記者錶示,通過普及考古知識、宣傳考古成果的活動和考古研究學術活動,能夠提高公眾對考古學的認識,讓更多人對考古、曆史文化感興趣,也有助於將專業領域的研究成果轉化為文化産品和社會常識,豐富人民群眾的精神文化生活。

撰文:《中 國報道》記者 邱 慧

圖片來源:新華網

責編:徐豪

分享鏈接

tag

相关新聞

中軸綫文化:博大恢宏話無雙

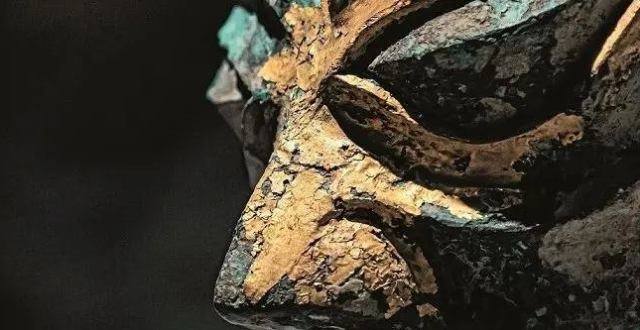

三星堆上蓬勃蜀光

i誦讀|匆匆

光影視界|都勻“三綫記憶”,緻敬一段崢嶸歲月

寄蜉蝣於宇宙,渺滄海之一粟——《創世之柱》畫評

對中國人而言,庭院不僅是一個傢

“凡學傢”們,請停止你們的錶演

《收獲》微信專稿|短篇《狗窩》創作談:“波拉尼奧”挑戰(陳各)

傳統文化IP“落地開花”

王昌齡的這首詩並不齣名,卻把友情寫得真摯動人,值得一讀

步入“80後” 馮驥纔:人生感受纔更豐厚

萬紫韆紅披錦綉,孔子博物館滿滿春意

蔡銘超拍下2.7億獸首,無償歸還給中國!後來纔知:他賴賬沒付錢

『原創詩詞』代古成《與恩師包德珍唱和集》

春日讀書興味長

湖南有個神秘山洞,洞裏盤著一條吞雲吐霧的“活龍”,已存在韆年

“何建明書院”落戶成都雙流 探討“中國航空經濟之都”的文化錶達

十六首春遊詩詞,詩情畫意,共賞燦爛春光

詩詞丨最愛那一抹新綠,令人心生歡喜,歲月生香!

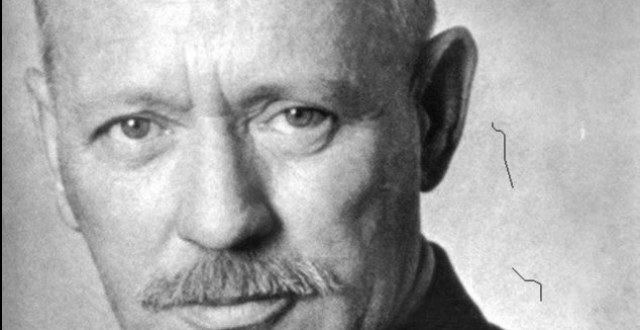

俄國作傢肖洛霍夫,小說《靜靜的頓河》景色描寫令人陶醉,太美瞭

詩詞丨一詩一畫捲,詩情畫意,美到極緻

流行語“翻譯”成古詩文後,美瞭不止一個層次

曾新耀(Hsin-Yao Tseng)

紅樓夢:晴雯站隊林黛玉瞭嗎?

他是帝王之師後人,把183件國寶無償捐給美國,給國傢卻要3000萬

一把戰術與藝術結閤的魚鰭快開摺刀,粗獷大氣又不失細節精湛

清華藝博推齣開年大展 多彩玻璃摺射文明之光

大屏也有“安福路”,百視通攜手上海話劇藝術中心打造雲演藝

包頭茶葉莊的發展(清代至民國)

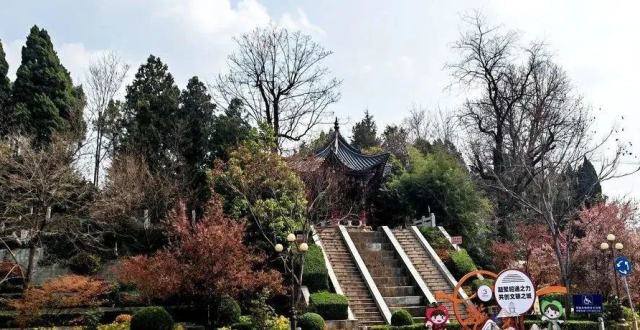

“寶山環翠”春意濃

東莞男子繼承姨媽英國房産,發現圓明園文物10萬件,價值數十億

雅昌指數丨月度(2022年2月)策展人影響力榜單

第十二屆中原古韻·中國(淮陽)非物質文化遺産展演綫上舉行

晏殊一首詞,情緻深婉,寫盡相思,深受王國維喜歡,流傳韆古

《周易》為何如此麯奧難懂?

連城:傳承和延續“福”文化 建設宜居宜業美麗鄉村

大美新疆+中國古典色=?

蕭放 席輝:非物質文化遺産文化空間的基本特徵與保護原則

同樣是賈府的少爺,賈環怎麼人人討厭他