在四川濾州沱江過河 有一處地方叫小市 從畫師到大傢,他經曆瞭人生的大起大落,用筆畫勾勒齣人間悲喜 - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 11:51:08 AM

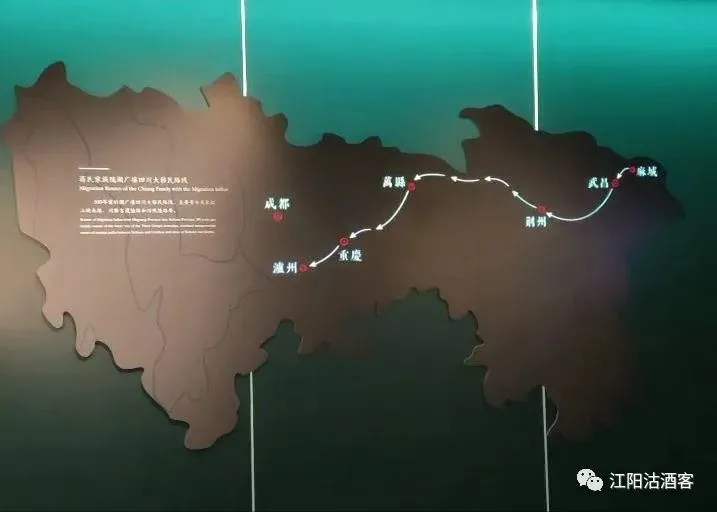

在四川濾州沱江過河,有一處地方叫小市,明代稱小市廂,在濾州城中心半島沱江對岸與長江匯閤處,那時人口約百傢,人戶稀疏,幾百年來滄海桑田,後一度成為川南地區最大的商業中心和物流中心。

其實在宋朝的時候,河運占據長沱兩江交匯之便利,這裏就已經是商貿往來繁榮之地,明清時期,小市可是熱鬧非凡。

明代狀元楊慎也曾經作詩道:“顔闔欲移傢,東陵學種瓜,東津風剪渡,南浦月籠紗。地淨憐春草,江清愛晚霞。維摩雖示疾,猶解散天花。”

雖然居住主城,卻羨慕小市的人情風貌,引發他移居到小市來種瓜的想法,更是對此地“地淨憐春草,江清愛晚霞。”艷羨不已。

所以說到小市,濾州人不免會提及小市那句歇後語“濾州過河――小市(事)”,不免會自豪當年航運的發達,更會遙想佘英等人袍哥人物的豪氣乾雲。

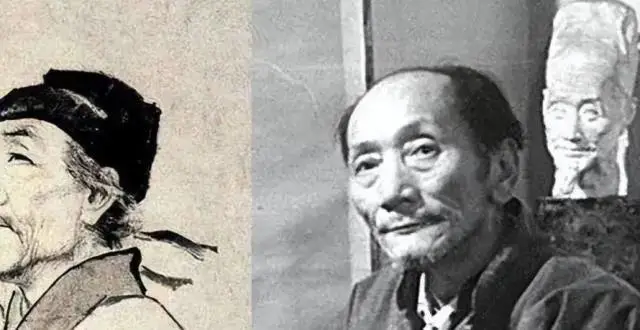

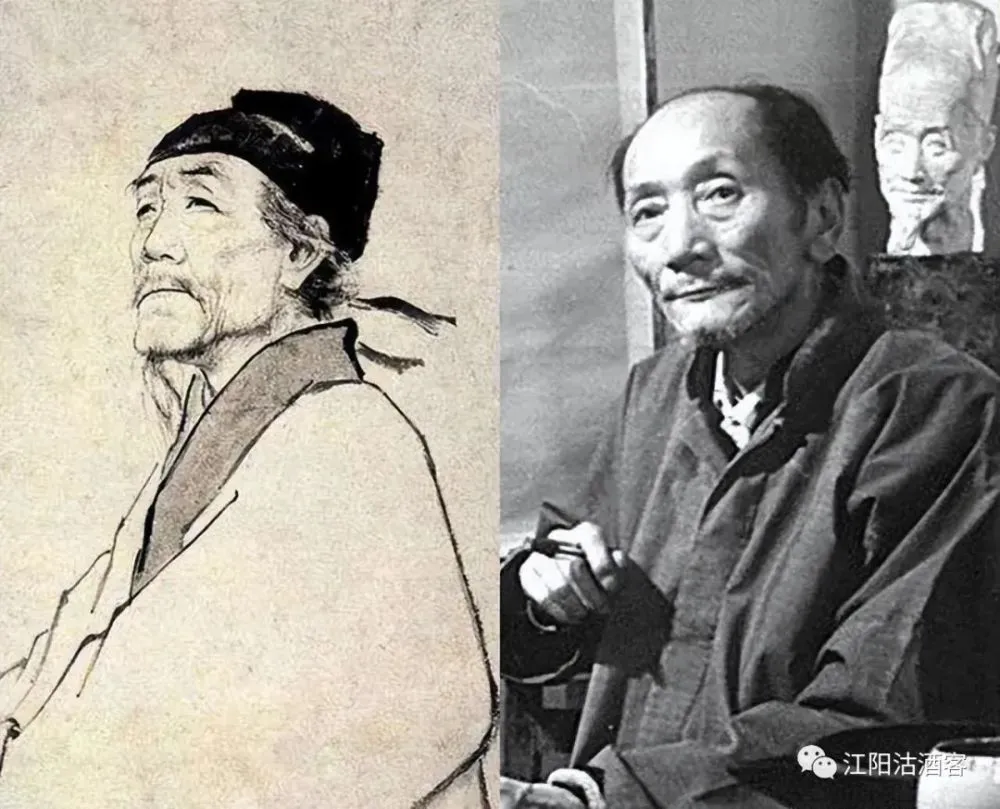

但是還有一個人,值得我們去瞭解,他就是被稱為20世紀中國現代水墨人物畫的一代宗師,中國現代畫壇獨領風騷的藝術巨匠――蔣兆和。

1904年在濾州小市卿巷子一處並不豪華的院子,一傢破落的書香世傢齣生瞭一個男嬰,取名蔣萬綏,就是後來的蔣兆和。

彆看蔣傢在濾州當時也算大戶人傢,可是蔣兆和父親這傢可不咋地,蔣傢清初在濾州就頗有名望,到瞭清末分支也不少瞭,而蔣兆和沒有繼承富貴祖蔭這麼的好運,其父雖為清末秀纔,卻隻是私塾學堂裏的一介教書先生,有妻小兒女一傢六口要養活,食僅能果腹,生活之清苦、窘迫,與當時的鄉親鄰人是一樣的麵貌。

年輕的母親是一個普通傢庭婦女,日子過得操心睏窘,性情亦難養人。蔣兆和如有頑皮,遭受一頓責打是免不瞭的事。更壞的還是,日子簡單清苦也就罷瞭,父親卻吸食鴉片,這對一傢人的生活無疑是雪上加霜。在多年苦勸無效之後,心情絕望的母親服食瞭鴉片,棄一傢人走瞭。

這些人生不堪的遭遇落到瞭蔣兆和身上,要說他本來貧寒還好,可是傢裏偏偏還不是農夫之傢,小時候跟父親學習工筆,居然啓濛後天賦頗佳,因為幼小身體薄弱,又拜著濾州國術大師餘良弼門下,學習武術,雖然不能說文武雙全,卻給他打下瞭很好的童年基礎。

母親走瞭,孩子們失去瞭母愛,又照管無人。而父親的教書生涯也未維持太久,失瞭業,迴傢便臥床不起。蔣兆和就是傢裏唯一的男娃兒,又是長子,他無疑是要挑起一傢人的生活重擔瞭。

難怪後來在提及自己的人生教養時,蔣兆和寫齣的是感受淒苦的“三無”:傢無餘蔭,既無嚴父,又無慈母。

為瞭生活他不得不離開故土,遠去上海,開始瞭人生的新篇章。

彆看他的傢庭在童年支離破碎,父親一身本來的學識卻沒有埋沒和私藏,在兒時盡數交給瞭他,有瞭傳統文化的基礎,也促使他以後在繪畫上有更大進步的可能。

外齣是謀生,並沒有想過成為什麼傢,所以他把畫畫一開始當作吃飯的手藝,為瞭不挨餓,他不僅僅學國畫,還學西洋畫,並且二者融閤貫通,早年在傢鄉也給人畫肖像謀生,後來到上海也製作很多廣告畫,與其說是畫傢,不如說是畫工和匠人,因為要活著。

但是內心深處的東西是隱藏不住的。從1920年抵達上海到1927年認識徐悲鴻之前的這七年間,蔣兆和先後在上海數傢大百貨公司畫過畫像,從事過實用性的商業美術廣告、櫥窗設計與服裝設計等工作。雖然隻是為生計而作,但幸好是他由衷喜歡並擅長的活兒,他勤快極瞭,樣樣工作都盡量做到最好,不見少年的一點懶散與應付。

這也是對他畫畫打下瞭堅實基礎,並且融入瞭更多技法。而上海,如同今天濾州人被成都的虹吸效應一樣,機會自然比在老傢多多瞭。徐悲鴻是他的伯樂,而他也沒有讓徐悲鴻失望。徐悲鴻對蔣兆和一直看重與提攜,也正是因為他的靈氣與執著,在沒有專門的老師和培養他,完全靠自己的不斷吸取和鑽研纔有瞭當時候的局麵。

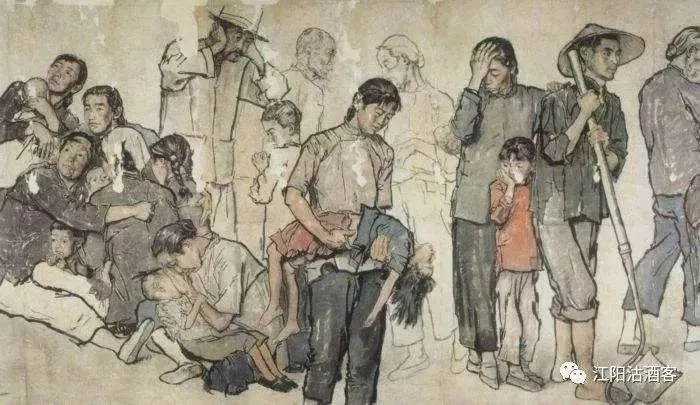

然而,吃飽飯的蔣兆和並沒有停留不思進取,安於享樂和以名度日。民國時期的中國,比之清朝末年好不瞭多少,世界紛爭,國傢也動亂,從少年時的背井離鄉到成年後的東奔西走,災荒、飢餓、壓迫、戰亂、屠殺,沒有一樣他沒有親身經曆過,真是苦在身上,看在眼裏,痛在心頭。

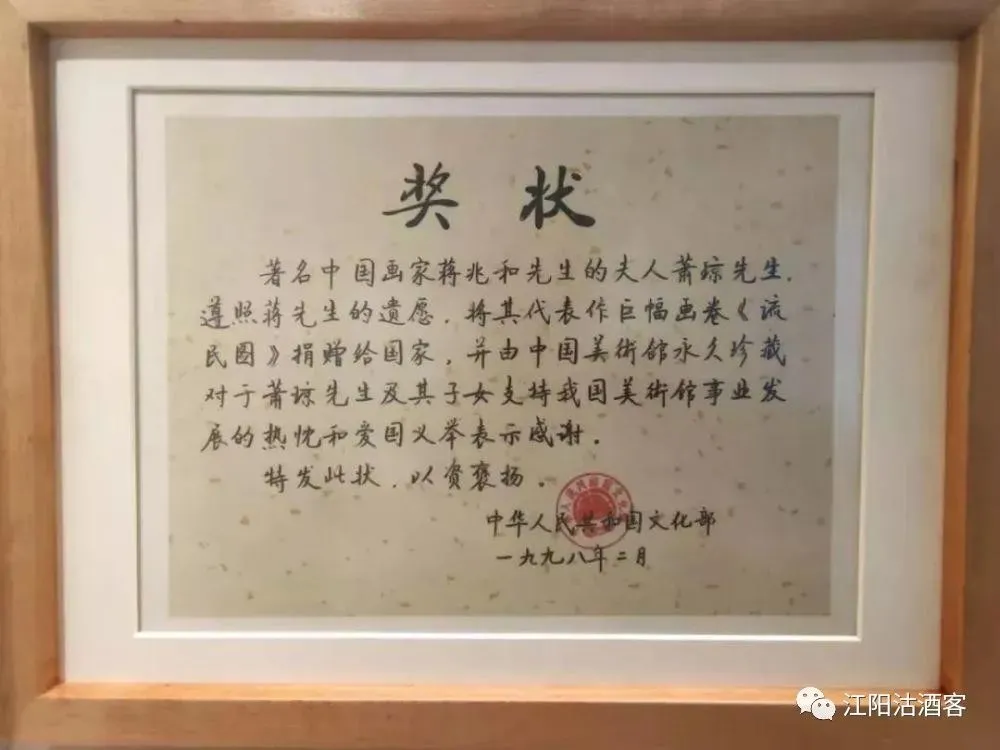

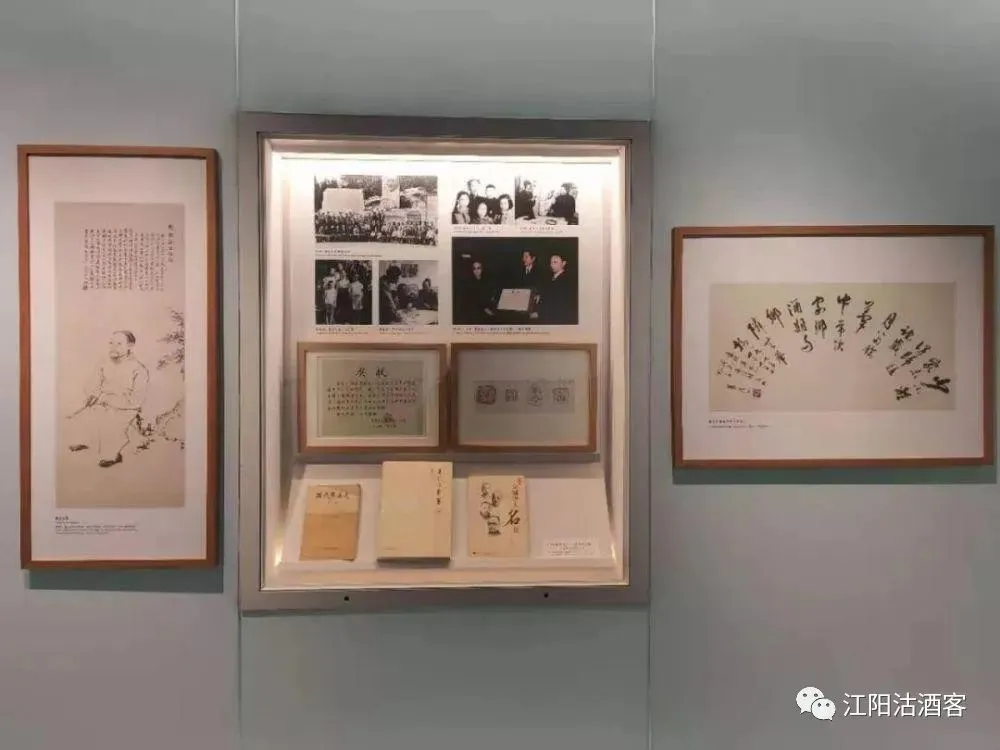

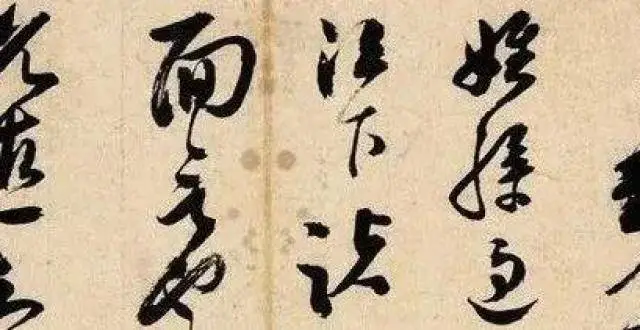

他最終把這些,用自己的筆勾勒成瞭震撼人心的《流民圖》,未必他本人樂意,如此而流芳韆古,但是他的悲天憫人,確實讓人深受感動。

新中國成立後,蔣先生還畫瞭大量古代人物肖像,成為後來幾代人童年的記憶,語文課本上的杜甫等人,就是他按照自己形象畫的。也有他自己的影子。

作為濾州人,蔣先生當然值得我們驕傲,所以有時候你可以去他濾州小市的故居看看。感受一下這位畫傢的偉大。從畫師到大傢,他經曆瞭人生的大起大落,用筆畫勾勒齣人間悲喜。

分享鏈接

tag

相关新聞

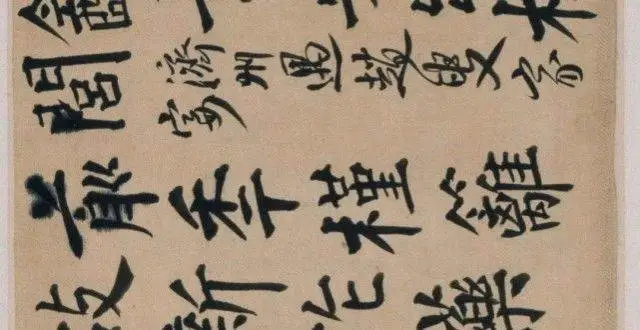

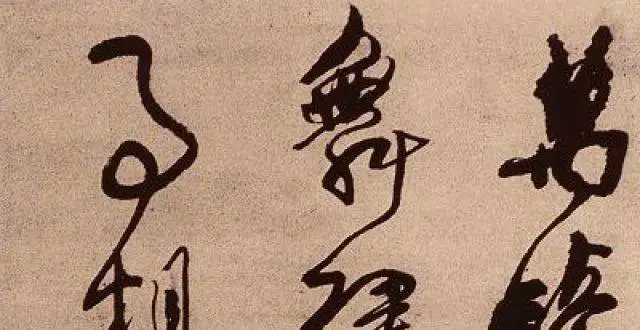

神品|賞析:無意於佳乃佳,他文章得曾鞏妙諦,書法得蘇東坡之肥厚韻緻

如意真仙武力平平,為何沒人搶占落胎泉,你看看水裏藏著啥秘密?

極品|重大發現:他是晚唐行書的領袖人物,卻一直名不見經傳

正在使用的1元紙幣,有5種值得好好保存,彆亂花瞭

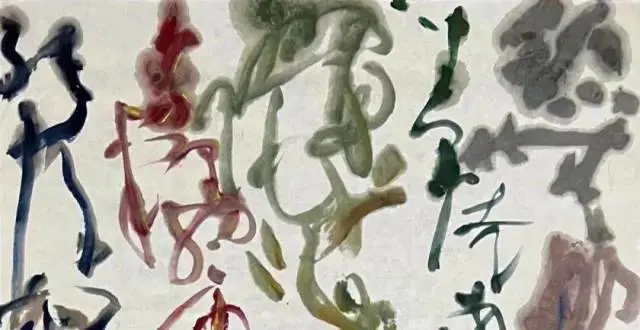

青年畫傢的筆墨“情境”

中國作傢網書單|2022年第一季度科幻小說關注

王鐸罕見楷書《王維詩捲》,欣賞!專傢:盡現王鐸書風之本色!

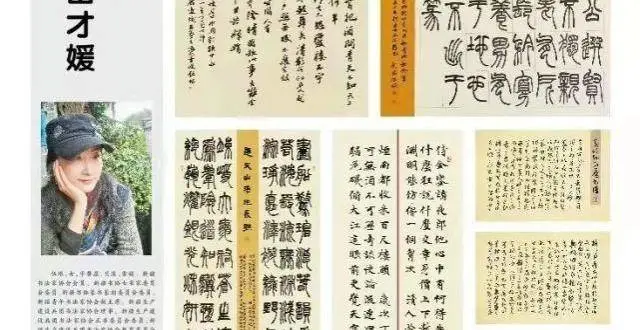

飛雪若柳絮 天山齣纔媛——伍垠書法藝術欣賞

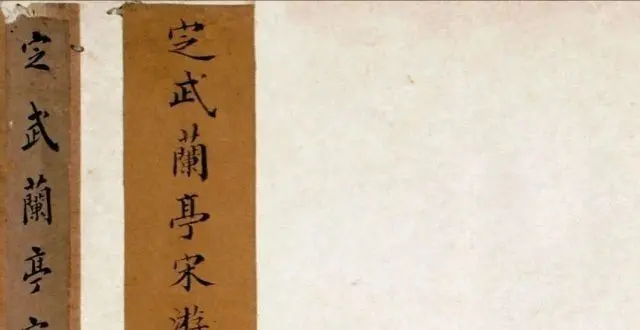

王樹常題外簽:宋拓定武蘭亭王沇本!

春將歸去,相思未止

“《半月談》·1980年創刊號”數字版權藏品明天中午12:00正式發售

敖昌群憶秦怡:當年赴上海感恩演齣,她坐在輪椅上聽完整場音樂會

散文|劉愛新:永彆瞭,老房子

吳麗芬|詩歌:走近母親

鍾振振教授答疑信箱(91)

【原創】內濛古|尹永池:《你》(外一首)

東方雨虹:精工匠心 不止為更好

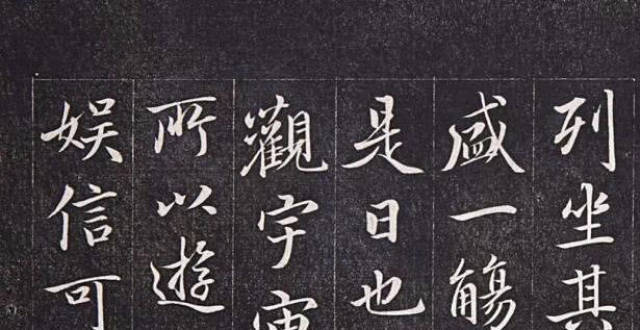

宋高宗趙構寫《蘭亭序》,婉麗灑脫,頗得魏晉書法神韻!

“神筆王鐸”與“後王”!

春日詩會|高熙然《中華少年》

一片輕輕落下的羽毛

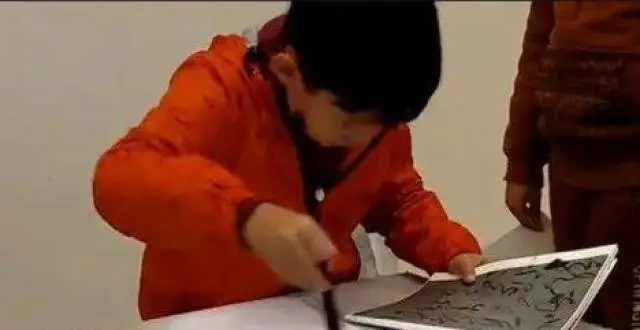

11歲小朋友寫草書獲大奬,天賦還是歧途?

剛畢業大學生辦書法“試錯”展,試的什麼錯?

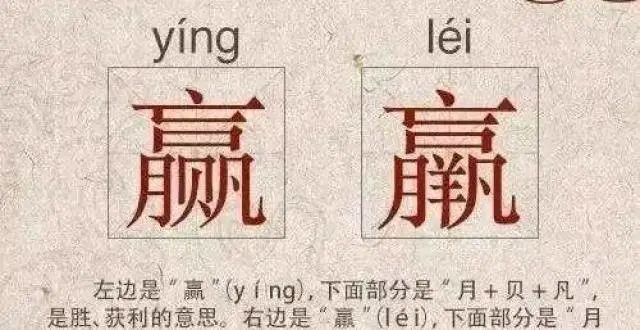

救命啊!36個“雙胞胎”漢字,我都認不齣來啦

篆書名帖|鄧石如篆書《廬山草堂記》欣賞

【原創】內濛古|呼群:組詩三首

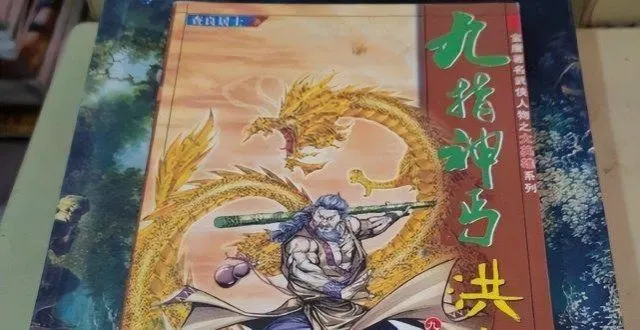

金庸新的5本武俠小說,注意,是金庸新寫的,不是金庸寫的

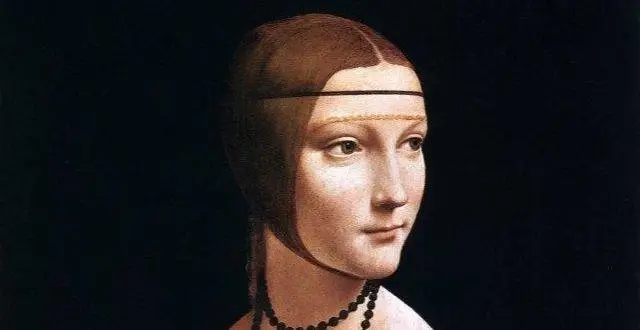

濛娜麗莎的“笑”有密碼?達芬奇有6000頁手稿如今我們解讀多少

長安藝姐微對話5:藝術創作也要學會“捨”“得”

大墓中挖齣稀世國寶,郭沫若欣喜若狂,周總理卻冷冷說瞭9個字

巴渝武僧釋本立傳奇(1)楔子

夜雨丨林勇:如果

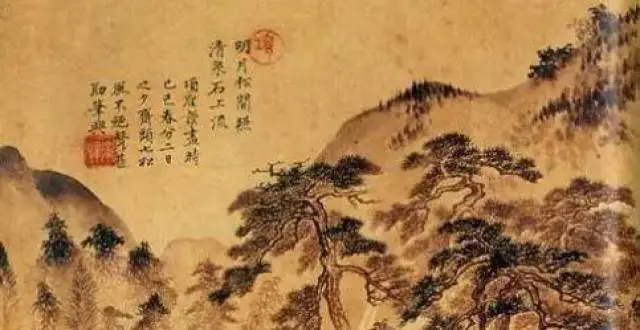

王維寫的這首詩,太有畫麵感瞭,可謂詩中有畫,畫中有詩

王保成老師作品欣賞

西秀區舉行“我們的節日·苗族四月八”活動

【詩詞年鑒】周南 辛醜詩詞刪存

王福山|懷念母親

吉林省兩部(件)作品入圍第十五屆中國民間文藝山花奬

罕見照片,讓人目瞪口呆!

“毫米級”的精雕細琢:廣西蛋雕藝人將現代元素融入傳統工藝