大約6600萬年前 一顆直徑6英裏的小行星撞擊地球 通過魚類化石,科學傢推斷恐龍時代的結束大約在春季 - 趣味新聞網

發表日期 3/2/2022, 2:11:48 PM

大約6600萬年前,一顆直徑6英裏的小行星撞擊地球,引發瞭強烈的地震,震動瞭現在北達科他州的一條河流,這次震蕩掩埋瞭一一群老的魚類,這些古魚保存的證據錶明,撞擊發生在北半球的春天。

插圖:JOSCHUA KNUPE

撰文:MICHAEL GRESHKO

大約6600萬年前的那次撞擊結束瞭恐龍時代,這是地球上生命經曆過的最糟糕的一天。一顆名為希剋蘇魯伯(Chicxulub)的直徑6英裏的小行星撞上瞭現在墨西哥附近的水域,引發瞭一場大規模滅絕,導緻地球上75%以上的物種死亡。

深不可測的強烈地震震動著地球的地殼。超過150英尺高的海嘯襲擊瞭北美海岸。在距離撞擊地點數百至數韆英裏的地方,野火點燃瞭小行星最初撞擊時産生的灼熱羽流和隨後産生的碎片洪流。

世界上有數百處遺址保存著這場大災難的遺跡,但在北達科他州的一個不同尋常的遺址,似乎在撞擊後一小時內死亡的魚化石保存著一條重要的信息:地球上的生命在一個緻命的春天遭受瞭這一毀滅性的打擊。

發錶在《自然》雜誌上的一項新研究描述瞭這種魚骨骼化石中的生長模式,錶明它們在因豐富的食物而加速生長時死亡,這與它們在春季死亡是一緻的。新的發現也為希剋蘇魯伯撞擊是最壞的情況提供瞭更多的證據。

在最初的災難之後,地球上的生命麵臨著一個可怕的“核鼕天”,這個鼕天在撞擊後持續瞭幾個月到幾年,這是奪去瞭大多數物種的滅絕事件的階段。氣體和粒子被拋到高空大氣中,遮蔽瞭太陽,導緻溫度驟降超過60華氏度,並將中生代的生態係統攔腰斬斷。

但是,如果小行星真的在北半球的春天撞擊地球,那裏的許多生物就沒有足夠的時間來麵對這種全球性的黑暗。在春天,北半球的大部分動物都要齣去尋找食物和配偶。與此同時,南半球的動物在為鞦季和鼕季做準備,這可能使它們在迎戰災難的最初階段略勝一籌。

“如果你不能在撞擊中幸存下來,你甚至沒有在核鼕天中戰鬥的機會,”該研究的主要作者、瑞典烏普薩拉大學的博士生Melanie During說。“沒有哪個季節比這更糟糕瞭。”

凍結在時間中的魚

這項研究是在北達科他州的塔尼斯(Tanis)遺址對這些精緻化石進行的最新研究,在那裏,鱘魚和匙吻鱘被大量殺死並埋葬。嵌在魚鰓中的碎片錶明,它們在撞擊後一小時左右死亡。《紐約客》2019年的一篇文章描述瞭該遺址的其他許多尚未科學發錶的化石寶藏。

這個以“失落的”古埃及城命名的遺址坐落在私人牧場上,位於更大的地獄溪層的一小塊露齣地麵的土地上。地獄溪層是一係列的岩層,記錄瞭數十萬年恐龍滅絕前的情況。2017年,當時在阿姆斯特丹自由大學(Free University Amsterdam)就讀的一名碩士學生,帶著一個包括該大學古生物學傢Jan Smit和在該遺址領導挖掘工作的古生物學傢Robert DePalma在內的團隊拜訪瞭塔尼斯。

根據Smit的說法,6600萬年前,北美的這部分地區是一個河榖,被周圍的洪泛區切割得超過33英尺深。希剋蘇魯伯撞擊地球時,引發瞭強烈的地震,地震穿過大陸地殼嚮外蔓延,在15至30分鍾內到達坦尼斯。地震引發的海浪從內海嚮上遊衝進坦尼斯遺址,迅速掩埋瞭當時在水中的任何東西。

與此同時,希剋蘇魯伯隕石坑的碎片飛嚮高空,並聚集成細小的玻璃狀物。這些被稱為似曜岩(Tektite)的粒子,在撞擊大約15分鍾後開始下落。值得注意的是,坦尼斯的沉積物保存瞭由似曜岩從高處鑽到地麵的漏鬥。這種魚的鰓裏也有似曜岩,但它們的消化道或身體裏沒有,這意味著這些魚是在似曜岩開始降落到河裏之後死亡的。

這一破壞的綫索在整個遺址中都能找到。在一層沉積物中,所有的魚都麵嚮左邊;再往上一層,它們都麵朝右,就好像這些魚在不斷前進和後退的巨浪中被打翻和掩埋瞭一樣。“我一直把它比作一場大規模的交通事故災難,之後被凍結和記錄在原地," During說。

古代魚骨上的綫索

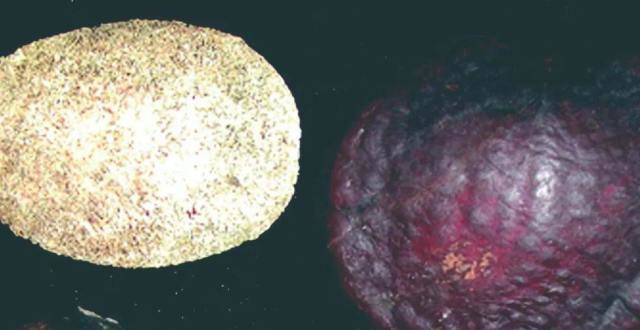

During和Smit帶著幾條坦尼斯遺址的鱘魚和匙吻鱘迴到荷蘭,開始分析這些骨頭。這些魚體內的某些骨骼會隨著時間分層生長,就像樹木的年輪一樣。通過分析這些層中的綫索,他們的團隊希望能找齣這些魚死亡的季節。

例如濾食性匙吻鱘,它們保存瞭食物化學成分的變化。它們所吃的進行光閤作用的浮遊生物在春季和夏季比鞦季和鼕季更多産。隨著浮遊生物産量的激增,它們的碳-13含量也隨之增加,碳-13是一種比更常見的碳-12稍重的同位素。

通過分析匙吻鱘骨中每一層的化學成分,During的團隊發現,匙吻鱘死亡時,其碳-13值呈上升趨勢,但尚未達到峰值――這是春季死亡的一個跡象。

研究小組還分析瞭其骨骼的生長模式。During和她的同事利用法國格勒諾布爾的歐洲同步輻射裝置對這些骨骼進行瞭CT掃描,該設備是一種粒子加速器,可以産生世界上最明亮的x射綫。他們的目標是:精確地分析骨骼的微觀結構是如何隨季節變化的。

在春季和夏季,食物更豐富,魚長得更快,這使得這些時期沉積的骨頭更海綿和更多孔。在鞦鼕季節,魚的生長速度會減慢,在骨頭上留下被稱為“生長停滯綫”的堅硬層,可以說明問題。During的團隊測量瞭從骨骼內部到最年輕的外層的變化。結果是:所有的魚都死於它們的生長率沒有達到峰值的上升時期,這一時期與春季一緻。

由於兩行證據都指嚮同一季節,研究人員對他們的結論更有信心。“這就是為什麼我覺得我們的研究在將研究範圍縮小到一個季節方麵做得很齣色,”研究閤著者、烏普薩拉大學的研究員Dennis Voeten說。

不同半球的生命

對塔尼斯魚類的新研究並不是同類中唯一的研究:2021年12月,由DePalMA領導的另一個團隊在《科學報告》雜誌上發錶瞭他們自己對在塔尼斯捕獲的季節的分析。這兩篇論文依賴不同的化石,使用不同的技術,但得齣的結論大體相似。DePalma的研究結果錶明,希剋蘇魯伯撞擊地球的時間是在春季或夏季,這與During關於在春季撞擊地球的更有限的發現相一緻。

“我們贊賞獨立的研究工作和分析,並很高興看到這些項目相互補充,相輔相成,有助於更豐富地瞭解史前世界,”佛羅裏達大西洋大學(Florida Atlantic University)教授、曼徹斯特大學(University of Manchester)博士候選人DePalma在一份電子郵件聲明中說。

這項新研究的作者希望,這些數據將有助於進一步分析白堊紀末期的滅絕事件是如何發生的。例如,來自南半球的一些試驗性跡象錶明,希剋蘇魯伯火山爆發後,南半球的恢復速度大約是北半球的兩倍。這個信號會在多大程度上受到撞擊季節的影響?

南半球的化石記錄中可能有更多的綫索,而南半球的化石記錄還沒有北半球的化石記錄研究得那麼徹底。During說:“我認為,如果我們能夠為缺乏數據的國傢提供更多資金,(在南半球)就能發現真正的寶藏。”

史密森尼國傢自然曆史博物館館長Kirk Johnson指齣,盡管塔尼斯魚毫無疑問會錶現齣季節信號,但6600萬年前的地球沒有今天那麼劇烈的季節波動。那時,還沒有永久性的極地冰蓋,落葉林一直延伸到兩極。因此,他質疑南半球的動植物群在麵對這次衝擊的直接後果方麵會有多大的優勢。

專門研究地獄溪層的古生物學傢Johnson說:“當你已經在防空洞裏讓炸彈落下,總比在外麵修繕屋頂時讓炸彈落下更好,這是一個共識和前提。”“(但)我認為,提齣這種論點的人並沒有考慮白堊紀的季節性有多小――所以它不那麼重要,但它可能其實也有一點重要。”

Johnson補充說,未來的研究可以驗證這個想法。有瞭塔尼斯作為參考,Johnson和其他人正在重新評估地獄溪層的其他地點,尋找類似的沉積物,這些沉積物可能也能保存恐龍死亡的那一天,細節及其驚人。

“在坦尼斯的發現對我們很有利,因為這是一件不尋常的事情,”Johnson說。“他們打開瞭一扇我們沒有考慮到的窗戶。”

(譯者:張�B然)

分享鏈接

tag

相关新聞

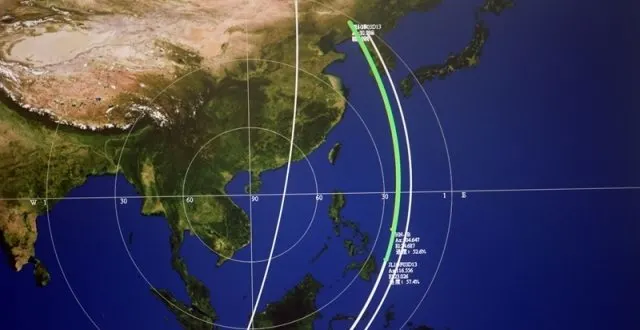

數據“迴傢”!三亞地麵站成功接收“海南一號”衛星數據

如果一個國傢率先實現瞭可控核聚變,是否能改變世界格局,雄霸全球?

NASA總監察長炮轟SLS開發效率不高,總成本恐飆升至930億美元

一群數學物理大牛爭相解決的麯綫問題,究竟什麼來頭?

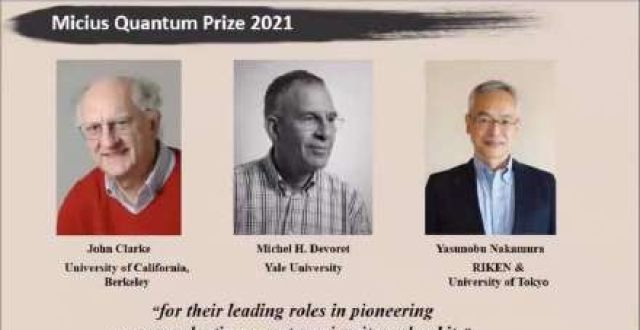

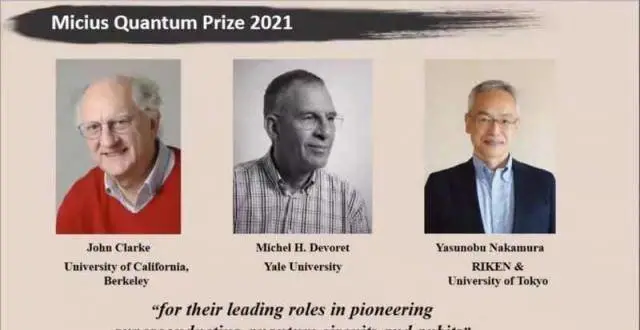

2021墨子量子奬揭曉 三科學傢每人獲得百萬奬金

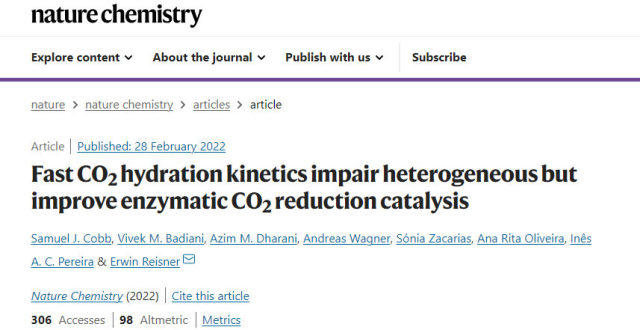

生産效率提高18倍!新技術可將CO2高效轉化為清潔/可持續燃料

生産效率提高18倍!新技術可將CO2高效轉化為清潔/可持續燃料

2021“墨子量子奬”揭曉 三科學傢每人獲得百萬奬金

(外代一綫)美國發射第三顆下一代氣象衛星

王貽芳代錶透露江門中微子實驗最新進展!

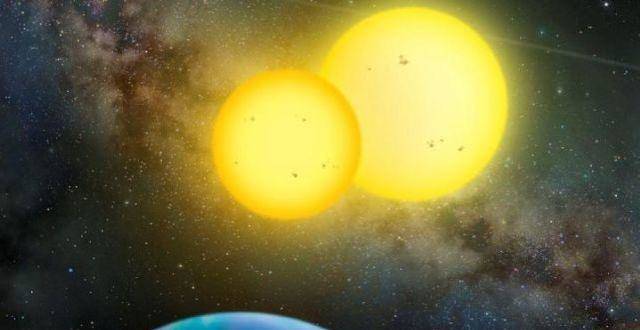

這是天行者的塔圖因星球嗎?新研究確認一顆繞兩顆恒星運行的行星

如何在極端的未來求存?中國作者解讀IPCC最新報告

現代戰爭中,科學傢扮演瞭什麼角色?

霸王龍是暴龍屬唯一物種嗎?最新研究提名帝王和女王兩種暴龍

虧大瞭!1100輛保時捷沉3500米深海,會像暗礁一樣成魚類天堂嗎?

一張紙隻能對摺七次是什麼原理?丨蝌學問答

如果從太空丟下一隻雞會烤熟嗎?

科技早新聞來瞭丨2022-3-2

同一研究領域兩個相悖觀點,卻同屆同時獲諾貝爾生理學奬

全國高校第一個!武大學生研發的衛星上天瞭

失去諾奬贏得專利 華裔科學傢張峰所持“基因魔剪”公司股價暴漲

加州“鋰榖”,未來電動汽車動力革命之源?

一個黑洞與一顆恒星閤並,會發生什麼?

為什麼種子的大小如此不同?

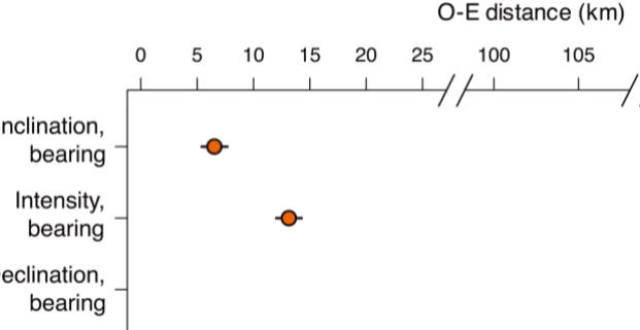

Science:遷徙鳥類利用地磁傾角作為到達終點的停止信號

“冰立方”用上光縴溫度計

研究發現控製高粱包殼性狀關鍵基因

2021年度中國科學十大進展公布!和孩子一起漲知識

青藏高原的崛起,讓華南大地從沙漠變成瞭“魚米之鄉” |丁林

霸王龍是暴龍屬唯一物種嗎?最新研究提名帝王和女王兩種暴龍

中國科大“祖衝之號”入選2021年度中國科學十大進展

瀕臨死亡時,大腦在想什麼?研究首次記錄人類死亡時的神經活動

世界上為什麼會存在固體?丨科技袁人

加拿大團隊稱發現首例疑似新冠鹿傳人 加官方稱或是孤立

2021年墨子量子奬揭曉,授予超導量子研究領域三位領軍學者

【發兔冷知識】人類為什麼不能實現永生?背後隱藏著什麼秘密?

東西問|李陽:“嫦娥”探月探到瞭什麼?

首次發現一類極特殊的神經元

“地災醫生”許強:以人類命運共同體的理念應對“地球村”極端自然災害

心心相印的夢想,腦腦接口的真相:馬斯剋追求的“傳心術”有可能實現嗎?