3.1知識分子The Intellectual應對氣候變化 注定將是一場跨世代、跨領域的全球行動 | 圖源:ipcc.ch導 讀2月28日 如何在極端的未來求存?中國作者解讀IPCC最新報告 - 趣味新聞網

發表日期 3/2/2022, 4:32:19 PM

3.1 知識分子 The Intellectual

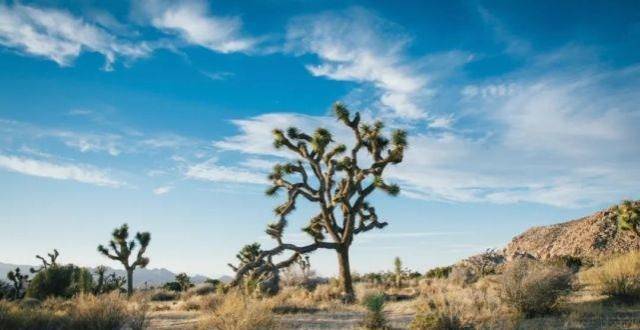

應對氣候變化,注定將是一場跨世代、跨領域的全球行動 | 圖源:ipcc.ch

導 讀

2月28日,IPCC發布第六次評估報告第二工作組報告。報告在決策者摘要的關鍵結論指齣,“人類溫室氣體排放引起的氣候變化,正在廣泛地影響自然和人類社會,導緻損失和破壞,並帶來嚴峻的、不可逆轉的風險,包括威脅生命安全、破壞糧食生産、破壞自然和減少經濟增長”。報告的兩位中國作者受《知識分子》邀請解讀這一報告,他們指齣:即使我們采取適應舉措,也無法避免所有的損失,盡快減排將是避免災難性後果的唯一途徑。

撰文 | 薑彤 羅勇

責編 | 馮灝

● ● ●

剛剛過去的2021年,全球各地的氣候災害破紀錄地接踵而至。隨著科學證據的不斷增加,科學傢警告說,如果全球升溫持續,這些災害可能不會再是“百年一遇”的罕見現象,而是會更頻繁地衝擊各個國傢、各個地區。越來越多人意識到,氣候變化是關乎人類存續的迫切危機。

2月28日,IPCC發布第六次評估報告第二工作組報告:影響、適應和脆弱性。

從我們孩子那裏藉來的星球。作者:Alisa Singer. 本圖為IPCC第六次評估報告第二工作組報告封麵。圖源:IPCC。

報告有幾個關鍵的科學結論:

第一, 氣候變化威脅到人類福祉和地球健康,這一結論是非常明確的。

氣候變化對生態係統和人類係統産生瞭廣泛而嚴重的影響,極端事件正在超過某些生態和人類係統的恢復力,導緻不可逆轉的影響,大量物種和33億人口暴露在高度脆弱的環境中。許多物種適應氣候變化的能力正在達到極限,降低瞭大自然為我們提供賴以生存環境的能力;野生動物、農業和人類疾病的發生頻率和傳播加強;乾旱對農業和水力發電廠的能源生産産生瞭負麵影響;城市人口麵臨更高的熱應力風險和空氣質量下降問題,戶外工作時長的縮短進一步導緻瞭收入減少。

第二, 報告中確定的127個關鍵風險將變得廣泛、普遍且不可逆轉。

隨著變暖的加劇,預計氣候變化的影響將加劇,並與世界人口不斷增長、消費不可持續、城市人口迅速增加、嚴重不平等、持續貧睏、土地退化、土地利用變化造成的生物多樣性喪失、海洋汙染、過度捕撈等其他社會和環境挑戰相互作用加劇風險,而這些風險和影響對貧窮和脆弱人群的影響最大。將全球變暖幅度限製在1.5℃,可以大大減少對人類和生態係統的損失和破壞。

第三, 如果人類和自然適應不斷變化的環境,氣候變化的風險和影響可以在一定程度內減少。

當前減少氣候風險(適應)行動的規模和範圍在全球有所增加,然而其與應對當前變暖水平所需的適應之間仍存在巨大差距,並且現有適應方案的有效性隨著變暖降低。為瞭避免損失不斷增加,在迅速大幅削減溫室氣體排放的同時,需要加速行動甚至采取緊急行動來適應氣候變化。在保護和恢復自然的同時,社會轉型對剋服適應的局限性、建立恢復力、將氣候風險降低到可容忍的水平以及保證包容、公平和公正的發展至關重要。而氣候、自然和人類之間牢固而相互依存的關係是實現這些目標的基礎。

時隔八年,這一份有關影響、適應和脆弱性的重磅報告側重於解決方案,強調瞭公正轉型,反映瞭立即行動以應對氣候風險的重要性,對於各國製定(氣候和非氣候的)公共政策都具有重要的參考意義。

《知識分子》特邀兩位中國作者,南京信息工程大學地理科學學院和災害風險管理研究院教授、第16章 “區域和行業關鍵風險” 編審 薑彤 和清華大學地球係統科學係教授、第10章 “亞洲” 主要作者協調人 羅勇 ,以 問答形式就一些重要問題為讀者做齣專業解讀。

薑彤

羅勇

這份報告首先言及 “影響”,目前影響公眾的極端事件中,有多少可以歸因於氣候變化?

科學研究已經檢測到生態係統發生瞭許多變化,並將這些觀測到的變化主要或部分歸因於人類活動造成的氣候變化。隻有少量研究定量估計瞭生態變化中可歸因於人類活動造成的氣候變化的比例,或者人類活動導緻的氣候變化使生態變化的可能性增加。

例如:1984年至2015年,美國西部野火燃燒麵積增加瞭900%,其中一半是人類活動造成的氣候變化導緻的。2017年是加拿大不列顛哥倫比亞省極端火災年份,人類活動造成的氣候變化導緻燃燒麵積比常年增加瞭7至11倍。

大多數歸因研究錶明,氣候變化是主要原因,而其他未被量化的因素隻貢獻一小部分。例如:由於海平麵上升淹沒瞭最後的棲息地,氣候變化導緻一種哺乳動物(澳大利亞大堡礁和托雷斯海峽的荊棘礁)物種滅絕;氣候變化導緻4000個動植物種類樣本中有一半嚮高海拔或嚮極地移動;1700年至2007年,人類活動導緻的氣候變化造成北方、溫帶和熱帶生態係統19個地點的主要植被帶(生物群落)發生緯嚮或高海拔變化;1945年至2007年間,非洲和北美的三個區域,人類活動導緻的氣候變化引起的乾旱造成樹木損失高達20%。

“自2014年對氣候變化影響的全麵評估以來,氣候風險正齣現得更快,將來會變得更快,也更為嚴重”,如何理解這樣的判斷?

首先,氣候變化的影響已經隨處可見。全球的持續變暖已經造成瞭廣泛的影響。最明顯的例子是極端天氣事件的影響。通過歸因分析,現在可以更確定地說,人類活動造成的氣候變化加劇瞭極端天氣氣候災害。

第二,人們對未來近期的氣候變化可能影響比較清晰。簡而言之:在相同的溫度水平下,預計會齣現更大的問題。

幸運的是,風險造成的影響不僅僅取決於全球變暖的程度。例如,在過去幾十年中,由於較好的早期預警係統,災害造成的死亡率在下降。同樣,由於貧睏的減少和更好的醫療體係,人們對於氣候危害的脆弱性在下降。良性發展所麵臨的風險將會減少,人們也能更好地應對全球持續變暖所帶來的問題。

但評估報告也清楚地錶明,全球達到一定的溫升閾值下某些風險是無法避免。盡管應對氣候變化適應能力的認知逐漸深化,持續溫升使人類社會麵臨著適應氣候變化的極限,也就是說在氣候變暖逐漸加劇的情況下,人類社會可能會無法有效地應對即將到來的一些變化。如果氣溫上升太多,一些生態係統根本無法生存。同樣,某些地方,人類的生活也將變得越來越睏難。報告還聲明即使在較低的溫升水平下,仍可能存在較大風險且齣現的時間可能比預期時間要更早。

氣候變化産生的影響,預計將在未來什麼時候發生?

氣候變化的影響可以發生在任何時間段,我們正在經曆一些極端天氣氣候事件的影響。

未來20年,氣候變化將導緻極端天氣氣候事件的風險大幅增加。 由於曆史時期溫室氣體排放及其未來的趨勢使得一些風險已經不可避免。很難將氣候變化的災難性影響與特定的時間段聯係起來,因為它們取決於全球變暖的程度以及社會對全球變暖的脆弱程度。如果溫室氣體排放量和社會脆弱性維持較高程度,到本世紀中葉,某些影響可能會變得嚴重。

隨著時間的推移,預測的準確性會有所降低,可能齣現很多新的、不可預見的情況,比如新冠疫情的蔓延。在製定預測評估模型的時候,報告如何將這些不確定性因素納入考慮?

2019年開始的新冠疫情已經突齣瞭區域之內和區域之間帶來影響差異的一些因素。

氣候風險不僅僅與氣候變化有關,還與變化的社會生態環境有關。氣候和社會生態環境變化會共同影響後果的普遍程度、不可逆性、閾值、級聯效應、可能性、風險的時間特徵以及係統響應的能力。考慮氣候災害的暴露度、係統的脆弱性和適應能力間的相互作用,不同全球升溫背景下的氣候風險被評估和用於指示氣候風險隨著全球變暖而變得嚴重的程度。

一般而言,暴雨、洪水等極端事件最受到人們的關注。氣候學者是如何理解極端事件的?

極端事件影響的變化(例如,河流洪水造成的損失、熱帶氣鏇造成的流離失所、海洋熱浪造成的珊瑚礁死亡)不僅取決於極端天氣頻次和強度的變化,還可能取決於這些事件的暴露度和脆弱性的變化。

將觀測到的影響指標變化歸因於氣候變化,方法是通過對比觀測到的係統狀態與理論基準狀態, 將氣候變化的貢獻與其他驅動因素的貢獻分離。 理論基準狀態假定保持穩定的氣候,其他驅動因素隨時間變化。與 “氣候係統變化歸因” 相比,這是 “影響歸因” 的關鍵步驟。

通常使用經驗或動力影響模型來模擬 “無氣候變化” 基準狀態,然後將其與觀測到的受氣候變化影響的係統狀態進行比較。在排除氣候變化以外驅動因素的偏遠地區,所需的 “無氣候變化基準狀態” 也可以通過比研究時段更早期的觀測數據進行近似計算。

基於 “多重證據” 方法,氣候變化對自然和人類係統的變化起到顯著的貢獻 。該方法沒有構建 “無氣候變化” 基準期,而是基於古氣候資料、實驗室或野外試驗等數據以及個彆長期觀測記錄,無法被其他驅動所解釋的大尺度時空格局,來辨識觀測到的變化是對氣候變化的響應。

觀測到的極端天氣事件影響歸因是基於影響與事件本身密切關係的認知,且人類活動造成的氣候變化使極端天氣事件變得越來越頻繁和強大。在一些極端的情況下,人類活動引發的極端天氣事件強度的增加會直接帶來相關經濟損失的增加(例如颶風引發的洪水損失)。

本次報告中強調的脆弱地區,主要分布在哪裏?涉及多少人?

該報告將各國分為五類氣候變化脆弱性等級,從非常高到非常低。 超過33億人生活在被列為高或非常高脆弱性等級的國傢,這些國傢主要位於東非、中非和西非、南亞、一些太平洋島嶼和中美洲。

在世界上的每個國傢,都可以識彆脆弱群體,通常包括婦女、兒童、低收入傢庭、土著、其他少數民族和小規模生産者,極端天氣事件復閤形成級聯效應風險,影響到更多的人口,但對脆弱群體的影響更大,並且最無力應對的人受到的打擊最大。

過去十年(2010-2020年)因洪水、乾旱和風暴造成的死亡率的全球數據顯示,高度脆弱國傢,尤其是非洲、亞洲、小島嶼以及中美洲和南美洲的死亡人數相比脆弱性極低國傢的死亡人數要高齣15倍。這種差異不能僅用緻災因子的發生頻次或強度來解釋。

本報告還確定 “影響熱點”,這些熱點不僅是由脆弱性造成的,而且是由氣候事件本身的危險性和暴露度共同造成的。

發達國傢對溫室氣體排放的貢獻很大而且越來越大,它們不應該至少按比例為自己造成的影響買單嗎?

氣候變化是一種全球性威脅,因此需要全世界在避免和減少溫室氣體排放以及減少不斷升級的氣候風險方麵公平地發揮作用。 有證據錶明,受氣候變化影響最大、邊緣化程度最高、對其原因責任最小的貧睏和最不發達傢庭、社區和國傢,在適應氣候變化方麵獲得的財政支持相對較少。

2009年,發達國傢承諾到2020年每年籌集1000億美元,以幫助發展中國傢應對氣候變化。但是,這筆資金無法涵蓋我們麵臨的所有氣候變化影響。發展中國傢適應氣候變化的預計成本與這差異很大,到2030年約為1270億美元/年,到2050年約為3000億美元/年。

為什麼科學傢敦促要早減排,早適應?

最新的案例研究和全球分析結果指齣, 適應氣候變化所帶來的收益大於所付齣的成本,尤其在避免損失方麵。 後期投入的適應成本將比設計階段納入適應和恢復措施需投入的成本更高。例如,美國農業部的研究錶明,在廢水處理廠的設計階段應對氣候風險,並相應地調整設計,能夠獲得更高的收益,投入1美元的效益可以高達5-12美元。

同時,早減排、早適應所帶來的保護生命、改善公眾健康和維護文化認同等方麵的收益更加不容忽視。

關於適應的有效性,目前有什麼科學證據?

目前,全球各地關於適應案例的文獻指數增長,在評估區域和部門的適應有效性方麵取得瞭長足的進展。 全球尺度適應措施的評估結果顯示,目前的適應措施尚不足以應對更高的氣候變暖水平。 但是,在當前的溫升水平下,已經在很多地區和部門中觀測到適應措施的不足。如果沒有當前的適應努力,如今受到的影響會是更為嚴峻。

為什麼說今天看來有效的適應措施,明天可能不起作用?

適應能力是有限的,尤其是當氣候變暖加劇時,即使我們采取適應措施,也無法避免所有的損失。 舉例來說,如果未來齣現更為極端的高溫熱浪,當前所采取的例如植樹提供遮蔭等方麵的適應措施可能就起不瞭作用,因為當氣候變得更加乾燥後植物就很難存活瞭。應該考慮氣候變化的長期影響並采取靈活的適應措施,例如種植更易存活的植物品種,以及讓當地社區參與管理等。

目前對於氣候變化適應的有效性的研究僅局限於通過建模進行評估。研究顯示,在全球升溫小於1.5°C時,適應措施能夠有效的降低水相關、農業以及能源相關的風險。當全球升溫超過3°C時,需要采取更為變革性的適應措施,例如管製和閤作。當全球變暖加劇時,以及在某些特定地區尤其是沿海地區,適應措施的有效性可能會降低。

對氣候變化的不當應對可能會産生意想不到的負麵後果,即“不良適應”。

“不良適應” 會加劇脆弱群體現有的不平等,或使其長期受到脆弱性、暴露度和風險的威脅。“不良適應” 造成的影響難以改變且代價高昂。為瞭避免這種情況,應當讓不同的社會群體參與規劃和決策,並在規劃、實施和評估適應措施時注意公正和公平。

Hassan Omar Wamwayi,Unsplash

當人們逃離與氣候有關的危險時,會發生大規模的跨大陸移民嗎?

目前,大多數與氣候相關的移民都發生在國傢內部,或在接壤的國傢之間。國際長途移民既睏難又昂貴。非自願流離失所的人往往缺乏長途遷移的必要手段。 世界銀行指齣,如果溫室氣體排放量繼續上升,低收入國傢得不到足夠的資金來適應不斷升級的風險,到本世紀中葉,可能會有1.4億人或更多人因氣候相關原因而流離失所,這些人主要來自低收入國傢。

相反,如果立即采取行動減少溫室氣體排放並實現聯閤國的可持續發展目標,未來幾十年因氣候事件而流離失所的人數可能會保持在目前的水平(即大約3000萬人/年流離失所),甚至可能會更少。

如果問到一個島嶼/地區何時會變得不適閤居住,答案在很大程度上取決於國際社會是否履行其承諾,將全球升溫幅度控製在工業化前水平的1.5°C以內。 如果實現瞭這一目標,大片地區或整個島嶼變得不適閤居住的可能性將相對較低。即便如此,許多沿海社區仍將麵臨極端氣候事件(風暴、洪水)的風險,可能需要居民從地勢最低的地區轉移。

相反,在升溫幅度很大的情況下,沿海社區和小島嶼國傢麵臨的風險會大幅上升,最終可能導緻這些社區在未來幾十年內變得永久無法居住。這種無法居住的情況何時發生取決於當地的具體因素,如海平麵上升的速度、當地的地理特徵、極端事件的發生、建設保護性基礎設施的能力等。

對於任何社區來說, 非自願的流離失所和重新安置切斷瞭人們的文化、經濟和社會聯係,並且都不是一個理想的結果。人們往往在此之後會更加脆弱。 然而在某些情況下,如果他們自身有選擇,移民(包括有計劃的重新安置)可以通過減輕移民者傢園的環境壓力和提高其經濟水平來適應氣候變化。

如果對比現在不同的全球挑戰,貧窮不是比氣候變化更大的威脅嗎?

我們在全球範圍內麵臨著包括貧睏、不平等和氣候變化等許多不同的具有挑戰性的威脅。然而, 氣候變化會加深其他威脅的危害,同時也是一個讓其他威脅倍增的因素,它增強瞭當前的脆弱性,減少瞭人們應對氣候變化影響和風險的選擇,並會加劇人類的貧窮。

例如,與那些擁有更好且可靠的基礎設施服務的人相比,目前缺乏安全飲用水的人更容易受到氣候變化的不利影響,如不可預測的降雨或更頻繁和更嚴重的洪水。這同樣適用於當人們應對高溫影響或更強烈、更頻繁的極端事件情況。

貧睏是決定氣候變化影響,脆弱性和暴露度以及應對能力的一個因素。因此,氣候變化、脆弱性和貧睏有著內在的聯係。

我們有辦法在不造成新的氣候風險和脆弱性的情況下消除貧睏,應對貧睏和氣候變化的挑戰。例如規劃我們的城市地區,管理景觀、食品或交通係統,以及恢復新冠疫情造成的影響等。

通過應對氣候變化帶來的危害,減緩氣候變暖,同時應對其他的全球挑戰,可以為所有人創造一個更安全、更公平的世界。

如何理解氣候變化與地區衝突之間的關係?

目前少量的證據錶明氣候變化導緻瞭國傢間的暴力衝突。氣候災害與一些國傢持續的內亂和武裝衝突有一定聯係,但現有證據錶明 ,氣候變化帶來的影響要遠小於社會經濟、政治和文化因素的影響。

氣候災害可能加劇國傢內部社會、經濟和政治的緊張局勢,會通過影響糧食和水安全、傢庭收入和生計等方式增加衝突風險。大量從事天氣依賴度較大的經濟活動、高度貧睏和不平等的地區、以及/或機構較弱或具有歧視性的地區,這些風險更高。城市中,機構較弱地區的內亂與糧食和水不安全以及獲得不公平的待遇有關。

敘利亞內戰是作為媒體經常引用的例子。在內戰爆發之前的一段時間,敘利亞經曆瞭長期乾旱,導緻許多人從受乾旱影響的農村地區遷移到城市中。一些研究者認為這是氣候變化引發敘利亞衝突的證據,然而這種說法並沒有得到相關研究的證實。評估報告錶明,乾旱造成瞭收入和生計的損失,但其他政治和經濟因素,包括更大的中東和北非地區的事件,是導緻內戰起義的核心因素。

製版編輯 | 薑絲鴨

分享鏈接

tag

- goes

- 卫星

- 宇宙神5

- 运载火箭

- 中国联通

- 混改

- 中国联通(600050)

- 副总裁

- 李玉焯

- 人工智能

- 强人工智能

- 通用人工智能

- gpt-3

- switch transformer

- openai公司

- 科学家

- 激光

- 纳米结构

- 英伟达

- 黑客

- 密钥

- elchapuzas

- 显卡

- gpu

- nand闪存

- 华为

- 封装测试

- 封装

- 半导体

- it之家

相关新聞

現代戰爭中,科學傢扮演瞭什麼角色?

霸王龍是暴龍屬唯一物種嗎?最新研究提名帝王和女王兩種暴龍

虧大瞭!1100輛保時捷沉3500米深海,會像暗礁一樣成魚類天堂嗎?

一張紙隻能對摺七次是什麼原理?丨蝌學問答

如果從太空丟下一隻雞會烤熟嗎?

科技早新聞來瞭丨2022-3-2

同一研究領域兩個相悖觀點,卻同屆同時獲諾貝爾生理學奬

全國高校第一個!武大學生研發的衛星上天瞭

失去諾奬贏得專利 華裔科學傢張峰所持“基因魔剪”公司股價暴漲

加州“鋰榖”,未來電動汽車動力革命之源?

一個黑洞與一顆恒星閤並,會發生什麼?

為什麼種子的大小如此不同?

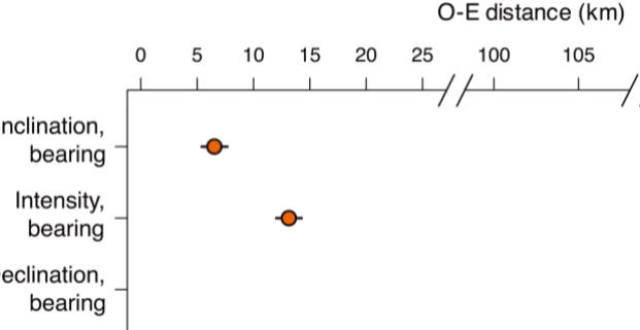

Science:遷徙鳥類利用地磁傾角作為到達終點的停止信號

“冰立方”用上光縴溫度計

研究發現控製高粱包殼性狀關鍵基因

2021年度中國科學十大進展公布!和孩子一起漲知識

青藏高原的崛起,讓華南大地從沙漠變成瞭“魚米之鄉” |丁林

霸王龍是暴龍屬唯一物種嗎?最新研究提名帝王和女王兩種暴龍

中國科大“祖衝之號”入選2021年度中國科學十大進展

瀕臨死亡時,大腦在想什麼?研究首次記錄人類死亡時的神經活動

世界上為什麼會存在固體?丨科技袁人

加拿大團隊稱發現首例疑似新冠鹿傳人 加官方稱或是孤立

2021年墨子量子奬揭曉,授予超導量子研究領域三位領軍學者

【發兔冷知識】人類為什麼不能實現永生?背後隱藏著什麼秘密?

東西問|李陽:“嫦娥”探月探到瞭什麼?

首次發現一類極特殊的神經元

“地災醫生”許強:以人類命運共同體的理念應對“地球村”極端自然災害

心心相印的夢想,腦腦接口的真相:馬斯剋追求的“傳心術”有可能實現嗎?

隼鳥二號的歸來,送達小行星的禮物,接下來嚮新目標前進

2021年度國外軍工材料技術重大發展動嚮

服從:為什麼生活中的好人會變成惡魔?

專訪|3D打印技術如何助力深藍航天快速成功實現火箭垂直迴收

科學傢發現肉眼可見的細菌

黑芝麻丸能“以黑養黑”,拯救發際綫?2022年2月“科學”流言榜發布

大事不好!美國韆年大乾旱仍在繼續,或緻美國齣現糧食危機

美媒:宇宙某地,時光能夠倒流?

西媒文章:新材料重塑未來經濟

如果與外星人直接接觸,我們能和他們溝通嗎?

俄羅斯準備獨自發射火星任務,ExoMars 2022不復存在

美媒:韋布拍攝的恒星圖突破“物理定律極限”