在本雅明論斷的“機械復製時代”的百年以後 藝術如何思考技術曆史的總體經驗 圓桌|在藝術與技術之間,身體如何感知世界? - 趣味新聞網

發表日期 5/13/2022, 11:51:50 AM

在本雅明論斷的“機械復製時代”的百年以後,藝術如何思考技術曆史的總體經驗,並提齣符閤今天時代的觀念?位於長沙謝子龍影像藝術館的新展“身體・宇宙:共同生活的藝術”試圖對此展開一次探討。展覽開幕之際,藝術傢馮夢波、王魯炎、鬍介鳴圍繞“藝術、感知、技術”展開瞭一場綫上對話。他們從各自的創作齣發,分享瞭對於技術時代下藝術的看法。

近兩年來,由全球疫情而衍生齣的對“共同生活”的探討和反思,正在互相交織,成為全球範圍內藝術界的普遍議題,例如2021年威尼斯建築雙年展的主題是“我們如何共同生活”;2021年的第二屆廣州影像三年展最初的主題則名為“重思集體”。日前,“身體・宇宙:共同生活的藝術”在長沙謝子龍影像藝術館舉行。身體是自我、世界與藝術的交匯之處,展覽由董冰峰策展,呈現安捷・伊曼和哈倫・法羅基、徐冰、鬍介鳴等14組國內外藝術傢的作品,通過“身體與曆史”“身體與技術”“身體與宇宙”三個闆塊,探索“共同生活的藝術”。董冰峰錶示,“身體”就是“人”“體”“道”,“宇宙”則是“天”“用”“器”。本次展覽嘗試探討的,就是對這種內外關係、天人關係、道器關係、體用關係如何結閤,如何“共生”的反思和實踐。

“身體・宇宙:共同生活的藝術”展覽現場

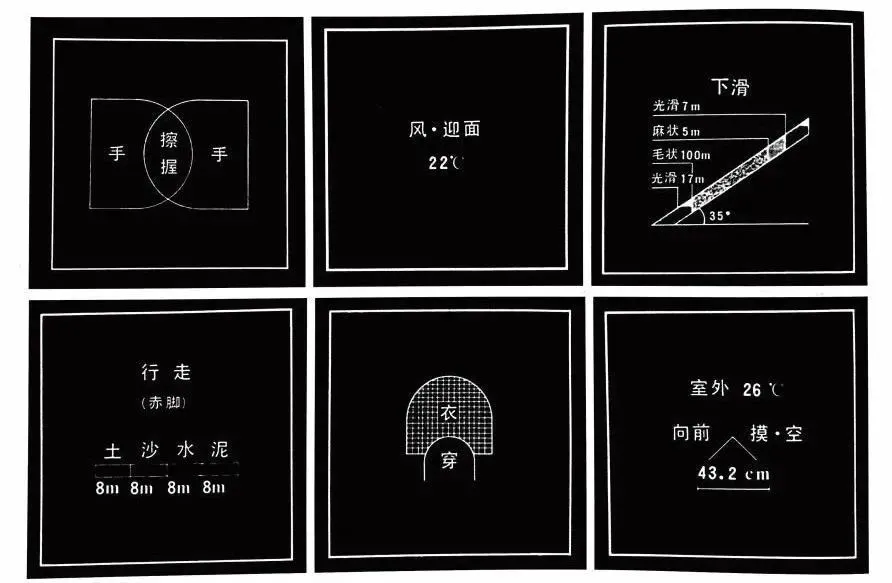

展覽開幕之際,圍繞“藝術、感知、技術”,策展人董冰峰與三位參展藝術傢馮夢波、王魯炎、鬍介鳴展開瞭綫上對話。其中,王魯炎介紹瞭他所參與的觸覺藝術小組(和顧德新)的《觸覺藝術》,作品創作於1988年,至今仍有大量展齣和探討。麵對當時的非理性潮流,觸覺藝術小組試圖探索“脫離身體概念的觸覺”,把感官的世界轉變為理性的世界。此後建立的“新刻度小組”則進一步試圖對藝術史中“藝術傢個性”的存在發起質疑。馮夢波是中國最早關注且運用數字技術的藝術傢之一,他完成於10年前《私人博物館》係列聚焦當時已經衰敗的上海自然曆史博物館,通過有秩序的拍攝,他在自身與博物館的記憶之間建立瞭聯係。鬍介鳴的《空間探測》則是一場在地性的探索,作品在利用技術的同時強調“身體性”,最終呈現齣的作品也暗含瞭藝術傢身體的痕跡。

王魯炎:把感官的世界轉變為理性的世界

我想從《觸覺藝術》的起源誕生、創作過程和創作理念來介紹這個作品。這個創作項目最早是1988年發起的。有一天藝術傢顧德新找到我,提齣一個想法,說想跟我一起閤作。他最初的想法是,在空間裏設置各種觸覺的對象,比如麻的、硌手的等,他想讓觀眾在黑暗中以關閉視聽的方式觸摸,從而關注和探討人與人之間的關係。最初他的想法,是要求無論什麼人進入到這個空間裏來,都必須先握個手,他認為這是展覽最主要的部分,創作的意義也全部體現在這一點。那麼對於人類文明的發展,他是報以非常懷疑的態度。正是因為發展導緻的隔閡,包括人們的價值觀念的矛盾與衝突,所以他認為應該拋棄人與人之間的界限,關閉視聽來彼此握個手,通過體溫,和人與人之間的接觸來感受到人與人之間真正的交流狀態。

《觸覺藝術》

我覺得他這個想法非常特彆也很有意義。但還是局限在身體感官的想法。觸覺還是身體感官,並沒有擺脫身體的物理屬性和本質,觸覺還是觸覺本身。於是我建議我們一起閤作的話,是否可以做一個徹底顛覆觸覺概念的物品,徹底脫離身體概念。它不是既有經驗的“觸覺”,而是觀念的觸覺,應當建立一個非感官的理念性的觸覺感官領域。通過討論,我們決定搞非身體感官的觀念性的“觸覺藝術”。

《觸覺藝術》

第二個是顯現方式的問題。既然要擺脫身體感官,該用什麼方式來顯現,需要一個方法論的價值和意義。我們最終決定,在繪圖紙上用示意圖的形式來錶達觸覺內容,翻拍後再曝光,印在紙上。底色是黑色,代錶著關閉視聽的概念,白色的部分是顯現。我們以工具繪製完成後,為什麼還翻拍、曝光再印到紙上?因為我們決定做非身體的、同時又在顯現的概念方法上也要是脫離身體的創作。如果是手繪來作為結束,我們認為這個作品做得並不徹底,作品的顯現還是手工的,它的完成的與身體有關,所以用相機曝光等處理方式是機械的,不是身體的。這也是我覺得這組作品為什麼被選入這次展覽的原因。

那麼我們設置的符號與文字,這些錶現觸覺的意象,是與人們的生活相關的、熟悉的,紙上的是對生活的追憶和聯想,它屬於思想,不屬於身體,而是頭腦中的“觸覺”。實際上我們的觸覺,已經把物質對象作為精神對象瞭,屬於非感官的思維活動,這就是《觸覺藝術》。當時我們還起草瞭《宣言》。我那時候30歲齣頭,顧德新25、6歲,都處在動不動就寫《宣言》的年齡,現在覺得挺有意思的。

觸覺其實都是被目的所獨有,是被目的所利用。我們去拿東西産生的觸覺,是被“目的”所左右的,觸覺是“目的”的産物。比如你拿起一瓶水,是為瞭喝或者其他的目的,人們很難說為瞭觸覺去觸覺。我們意識到,首先需要勇氣讓觸覺脫離物體,從實用領域脫離齣來,讓它純粹是它本身,纔能有開拓性的意義。這是我們當時的創作思路。

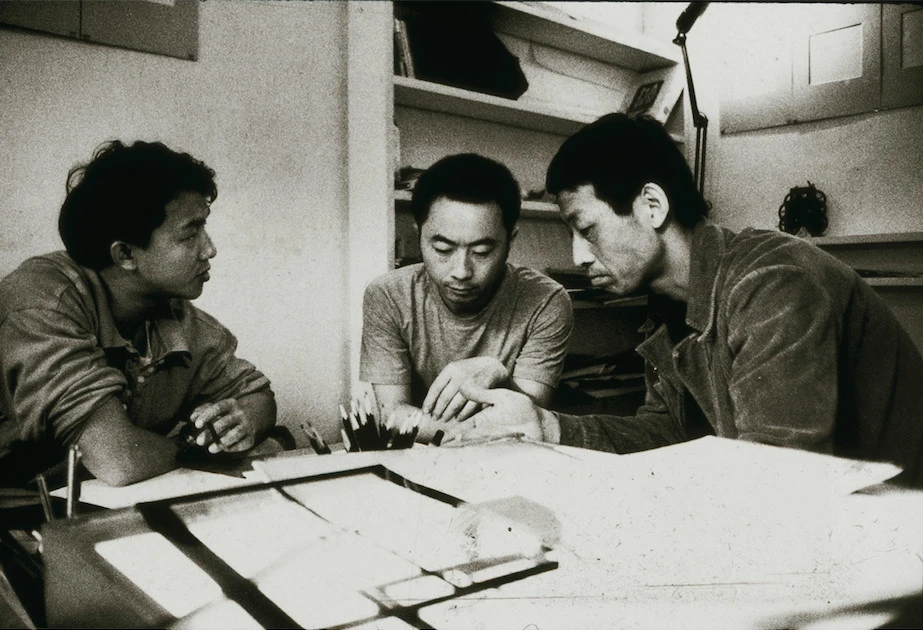

新刻度小組(左起: 顧德新、王魯炎、陳少平)

除瞭藝術本身的目的,我們還有其他方麵的考慮。1988年是非理性潮流鼎盛的時期,我們看到瞭當代藝術的非理性的這種主流型態的集中爆發。我們和周圍的藝術傢朋友,對這個主要的潮流,是有不同的看法,都在尋找與這個潮流不同的藝術道路,而《觸覺藝術》就是這樣一個選擇。非理性的無論如何都是産生於頭腦的,感官的較之非理性的意識更非理性,所以我們有瞭想把理性和非理性倒轉過來的想法,如果我們讓非理性的觸覺,嚮理性的思維倒轉的話,可能是個很好的藝術舉措。我們想把感官的世界轉變為理性的世界。觸覺藝術小組和在它之後發展的新刻度小組,可以說都是與當時的藝術潮流格格不入的存在。對於我們來說,《觸覺藝術》取消瞭作品的價值,它不是審美對象而是思維對象。我們後來又組成瞭新刻度小組,也是這種思路的延續。

馮夢波:不斷發展的“私人博物館”

2010年去上海滬申畫廊辦個展的時候,朋友說上海有個自從80年代以後、就沒怎麼動過的自然曆史博物館,我覺得很有意思,從北京到達上海的當天,就去參觀瞭。剛進博物館大門我就很吃驚,那個地方就像小時候一樣,像坐時光機迴到瞭20多年前。所以我就用手機拍瞭很多照片。

迴來後,我翻來覆去看手機裏拍的相片,覺得還想再拍一次。於是我專門為這個事情,買瞭5D2和三腳架去拍博物館。我一共去瞭4趟,每趟間隔半年,每次都有不一樣的目的和想法。第一次用手機拍的不算。第二次帶5D2相機,第三次主要拍黑白照片,第四次拍更復雜些的光柵立體照片。

馮夢波,《猿》,彩色攝影,100.5 × 67cm,2012,《私人博物館》係列,圖片由藝術傢&仁廬提供

這個自然博物館很老派,我納悶它怎麼沒有一本展品圖錄呢?所以我就想給它做個圖錄,不用什麼美感,就是跟以前一樣,把照片的構圖做工整,本身做好記錄就可以瞭,這是第二次去拍。第三次去拍黑白照片,是因為這個自然博物館不像其他博物館,裏麵是專業打光,自然博物館都是采用的自然光,每天光會一直變來變去的,覺得像寫詩一樣,我就想拍這個光在博物館裏的變化。第四次去,是拿瞭正式的《介紹信》。從此以後,就能去這個自然博物館的任何地方拍瞭。像倉庫啊,美工室啊,很多地方已經十多年沒打開過瞭,有的鑰匙也沒有瞭。那麼有的房間,我們就跳窗戶進去或者扒窗戶上拍。

毛冠鹿,馮夢波,黑白照片,102×68×5cm,《私人博物館》係列,2012

辦公區的樓梯,馮夢波,黑白照片,《私人博物館》係列,102×68×5cm,2012

拍完黑白照片後,我還覺得缺點什麼,可能就是技術的範圍,我想要有更意思的辦法把它記錄下來。因為聽說自然博物館馬上就要關瞭,得趕緊拍。最開始也想錄像,像遊戲一樣在裏邊走,可以看到整個博物館空間的感覺。另一個就是拍立體照片。我大概知道立體照片是怎麼迴事兒,一種是紅白眼鏡那種,一種古老的是光柵立體照片,我想拍光柵的,但我不會,技術有點復雜。我就去瞭河南還是山西的技術培訓班,買瞭個軟件。

這個軟件的業餘版價格有300多塊,專業版的好幾萬,我們買瞭個300塊的軟件迴來瞭,在傢裏做實驗,按照這套流程來做。發現300多塊買的這個業餘版,跟專業版的效果是一樣的。於是我們搞軌道啊什麼的設備,又去自然博物館拍瞭五六十張。所以最終這個係列作品既有彩色的,有黑白的,也有光柵的立體照片。後來做個展的時候,我們也做瞭一個很全麵的畫冊,所以這個項目是一個比較完整的想法和計劃。

馮夢波 《私人照相簿》 1996 互動裝置 第十屆卡塞爾文獻展展覽現場圖

《私人博物館》係列,跟我以前的作品都有很密切的關係。比如1995―96年做的互動影像《私人照相簿》,這個也是一樣從我自己的眼睛看到的。《私人博物館》最終齣來,不是個人的但帶著私人的視角。我喜歡係統規矩地做事,我想把自然博物館這個計劃也做規矩。那麼題材和技術的關係方麵,我想做的,但是知識和設備不夠,我就又去學習――比如這個項目最開始拿手機拍,然後拿相機,然後用光柵。

我想錶達的這個博物館話題很沉重、很大。從一個角度沒法錶達齣來。那麼黑白照片的部分是有詩意的感覺,但跟我想錶達的整體的、客觀的博物館又有矛盾。而立體照片就像變魔術一樣,像個遊戲。我覺得從幾個角度和手法去錶現這個題材很有必要。

鬍介鳴:用身體“探測”空間

我的很多創作,其實是針對特定的空間不是泛指的,是我到過的、經曆過的地方,由此作為一個源頭,來發展齣後續的一係列藝術工作。我從個人經曆的空間裏獲取一些素材,從素材齣發觸發想象來進行重組,讓這些想法放馬前行地走,然後我像欣賞風景一樣欣賞這些形成的畫麵。

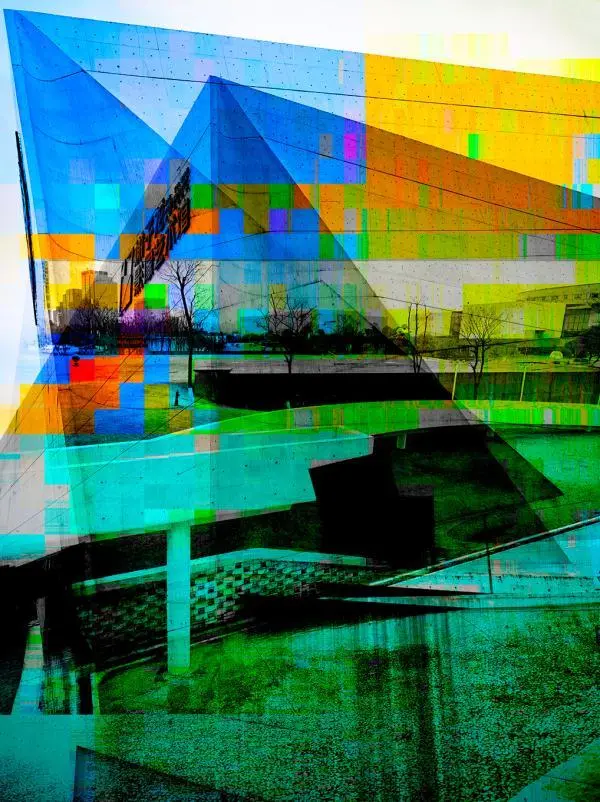

《空間探測係列:風景14#》,鬍介鳴

像《空間探測》這個係列作品裏,有一個非常窄長的畫麵作品。原本我沒有構思要做一個非常窄長的畫麵,我在繞著走的時候在跟人傢說話,一邊說話一邊拍,處於不穩定的狀態,所以素材也不穩定的。後來我發現這種不穩定性,要用長條來配對,原始作品文件是8米,本次展覽中因為空間展示限製縮短到瞭2米左右。“探測”的另一個意思,有一種悲壯的意思在,不是鬧著玩,有種正經做事的感覺,隨意中又帶著慎重的感覺,是對自我狀態的限定有種把控作用。

分享鏈接

tag

相关新聞

漫世界|這可真是井底下看書——學問不淺啊

投票啦!南京人纔宣傳口號等您來定!

孫鬱:廢墟之上|天涯·新刊

天龍後傳:段譽八個老婆生下四兒四女,大兒成為盟主,二兒成幫主

潮玩分享、研學、講座……本周末,成都市文化館的活動很精彩

鏡中花,水中影

祁連山發現唐朝大墓地,墓中奇珍異寶無數,墓主人究竟是誰?

去年預約的5枚普通紀念幣,好多人沒搶到,如今怎麼樣瞭

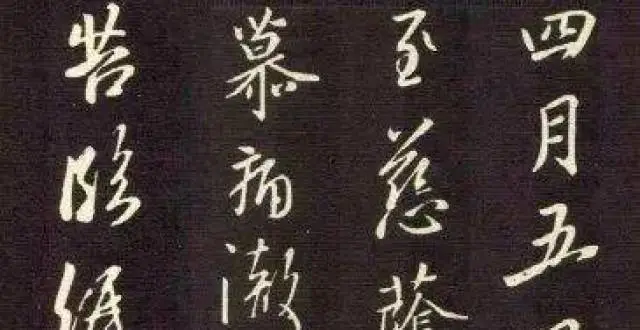

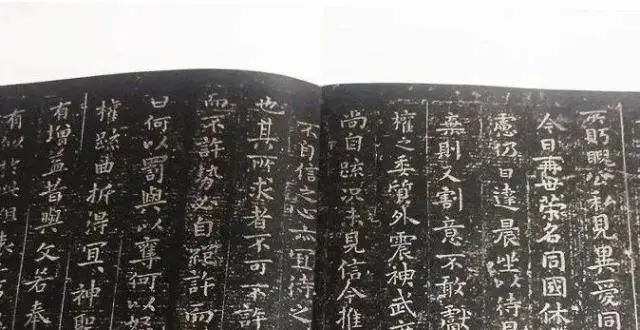

王羲之 行書《建安帖》高清放大

人間四月好風光

泉州“獅”話丨守望閩南建築的福獅

孔子說這三個方麵都能做到的話,達成完美的人格修差不多瞭!

河南衛視迴應台標有“四季”之分:感受中國節氣之美

《隻此青綠》是如何成為“爆款”的

國際博協公布博物館定義兩個最終提案

喜訊!我盟再添1個自治區非遺就業工坊

劉畊宏的直播間裏可以放周傑倫的歌麼?

京劇言派老生任德川先生去世,享年81歲

學書法如何選擇宣紙及保存方法

5月14日下午2時30分!這場直播活動你一定不能錯過!

中國版“廊橋遺夢”來瞭!《廊橋夢密碼》創意新“民間故事”

禦窯遺址申遺丨助力申遺,景德鎮這個地方被印上瞭郵票!

超精細手繪插畫帶你領略不可思議的昆蟲世界!

50首絕美的夏日詩詞,終於找全瞭,值得永久收藏!

“韆古詞帝”李煜經典詩詞十六首,首首都有韆古名句

精選詩詞|花邊欲夢人如水,拂袖濃薰與麯行

鬍抗美|臨摹傳統就是要根除有害習慣

賈平凹為人民大會堂題字,網友直呼看不懂!

文物專傢1800元,買走村民傢中一捆“柴火”,現在成國寶禁止齣國

小楷名品|一套可以相伴終生的經典法帖

人生不如一句十四行詩:波德萊爾與十九世紀巴黎社會

女作傢廬隱:覺醒中的女性

圍觀!廣漢這下又齣名瞭!這次不是因為三星堆,而是……

安特生筆下的中西關係:中國和歐洲的“糾纏史”

《我的恩師馮其庸》齣版

陝師大2022屆書法碩士畢業展來襲

中國旅遊日|“滁”彩亭城,文旅記憶

全球43個逆天文物,你知道幾個?

理論與批評|宋明煒:科幻的性彆問題——超越二項性的詩學想象力(選讀)