摘 要當下 國傢對高等教育賦予厚望 高校教師評價的睏境與改革建議—基於人本主義管理理論的視角 - 趣味新聞網

發表日期 4/1/2022, 9:37:27 PM

摘 要

當下,國傢對高等教育賦予厚望,對高校師德師風、教育教學、科學研究等方麵提齣瞭新要求。然而當前高校教師評價麵臨著人本主義缺失的情況,評價過程中齣現瞭行政主導、量化獨大、科研至上等不良傾嚮。文章通過闡明人本主義管理理論的內涵,剖析高校教師評價問題的本質,提齣評價主體、評價方法和評價內容等方麵的改革建議。

關鍵詞:高校;教師評價;人本主義管理理論

進入新時代,國傢提齣統籌推進“雙一流”建設,落實立德樹人根本任務,促進高等教育高質量發展,實現“高等教育強國”的戰略目標。在新的曆史方位下,高校教師隊伍建設的改革和發展有瞭新的要求。其中,教師評價作為高校教師隊伍建設的重要一環,也被賦予瞭新要求與新期望。2018年9月,總書記在全國教育大會上就深化教育評價改革作齣集中論述,強調要健全立德樹人落實機製,扭轉不科學的教育評價導嚮。2019年12月,教育部等七個部門聯閤齣台瞭《關於加強和改進新時代師德師風建設的意見》,指齣要把師德師風作為評價教師隊伍素質的第一標準。2020年10月,中央、國務院印發《深化新時代教育評價改革總體方案》,明確提齣改革教師評價,以踐行教書育人使命為要義。

總之,新時代對高校教師評價改革提齣瞭以下幾方麵新要求。其一,加強師德師風建設。高校應堅決剋服重科研輕教學、重教書輕育人等現象,引導高校教師以德立身、以德立學、以德施教、以德育德,建設“四有”好老師隊伍。高校教師評價應堅持把師德師風作為第一評價標準。其二,重視教育教學實績。高校應規範教師聘用和職稱評聘條件設置,引導高校教師踐行教書育人使命,上好每一節課,關愛每一個學生,確保教學質量。應把認真履行教育教學職責作為評價教師的基本要求。其三,改進教師科研評價。高校應加快破除“唯論文”“重數量、輕質量”等問題,引導高校教師重視人纔培養貢獻、學術貢獻和社會貢獻,提升教師科研水平。高校教師評價應求真嚮善,重視創新,將質量作為評價教師科研水平的首要標準。

高校教師隊伍建設應用好評價這一“指揮棒”,破除“五唯”的頑瘴痼疾,聚焦解決發展中發現的新問題,堅持改革創新,堅持以評促建、以評促改的目標。高校教師應該在評價改革中追求內涵提升,提高對高等教育治理體係和治理能力現代化的認識,迴歸立德樹人的初心和使命,為實現中華民族偉大復興的中國夢提供源源不斷的智力支持。

一、人本主義管理理論與高校管理

從人本主義哲學的誕生,到人本主義理論的形成,再到現代人本主義管理理論的繁榮,人本主義管理理論的內涵在與社會的互動中不斷豐富。於高校管理而言,人本主義管理理論亦存在可資藉鑒之處。

01

人本主義管理理論及其內涵

人本主義(Humanity)哲學思潮源遠流長,它起源於古希臘普羅塔哥拉所提齣的“人是萬物的尺度”這一重要命題,到15世紀歐洲文藝復興運動中對中世紀宗教壓迫和神學統治的對抗,再到費爾巴哈等人對人的地位、作用等理性因素的尊崇,以及叔本華、尼采等人對人的意誌、情感等非理性因素的關注。人本主義主張關注人的精神和價值,堅持以人為本,彰顯自由與民主,強調人的思想自由和個性解放。人本主義理論指貫徹以人為本、以人為中心的思想,以研究人的本質、人與人的關係、人與自然的關係等與人密切相關的問題為主的理論。人本主義管理理論則是指“以人為本”的管理,是以“人本主義”為核心理念、以“人本主義理論”為理論基礎的管理理論,具有鮮明的人文特徵。現代管理科學中的人本主義管理理論最早誕生於20世紀60年代,其發展隨著現代企業的繁榮而逐步成熟,80年代後受到瞭東西方企業界的高度重視。人本主義管理理論強調:人是管理的目的而非手段,人是管理活動的中心而非邊緣。以人本主義管理理論為指導的企業將人視為企業最重要的資源,在管理過程中把人的全麵發展視為企業管理的核心,把創造與之相適應的、能充分調動人的主動性、積極性、創造性的環境和條件視為管理的主要任務,以此來達到個人自我價值和企業經營目標的共同實現。

隨著社會變遷,人本主義管理理論不再局限於企業管理,而是被廣泛地應用於社會各個領域,包括高等教育。高等教育事業在社會發展中趨於成熟,高校規模的擴大使其管理變得極為復雜,高校已無法采用中世紀博洛尼亞大學(由學生管理)或巴黎大學(由教師管理)那樣簡單的管理模式。因此,藉鑒並移植人本主義管理理論對高校管理而言極為重要。

02

人本主義管理理論與高校管理

在高校管理中,人本主義管理理論解釋並支撐瞭大學傳統的、“象牙塔”式的大學理念,[1-2]大學組織的特點也支持其對管理實踐活動的指導。同時,當前高校管理的異化造成對人本主義管理理論有著前所未有的渴望。

大學治理拒絕宗教團體、世俗組織等外部力量對高校內部事務的乾涉,高校作為隱喻的“人”,有自主處理包括知識傳授、科學研究、行政管理等內部事務的權力。學術自由拒絕非學術力量對高校學術研究的乾預,高校學者有自由進行知識探索和創造多樣性知識的權力。民主管理則拒絕內部行政力量在管理過程中對人的忽視及物化,認為高校中全部人員皆有參與管理和決策的權力。另外,人本主義管理理論與大學組織的特點相契閤。大學組織是一種“鬆散連接”的係統,始終處於“有組織的無序狀態”,[2]這決定瞭高校管理不宜采取強硬的行政手段和整齊劃一的政策。可見,人本主義管理理論可運用於高校管理之中,在高校中運用人本主義管理理論可以使管理實踐更加順利、有效地實施。

然而,當前高校教師管理中主要遵循“經濟人”的假設和“以工作為中心”的理念,與高校管理的“應然追求”背道而馳。正如列寜所說:“學校的真正性質和方嚮並不由地方組織和良好願望決定,不由學校‘委員會’的決議決定,也不由‘教學大綱’決定,而由教學人員決定。”[3]當前,高校急需人本主義管理理論的指導,以傾聽並重視被管理者的願望和訴求,保障教師自由探索的權力和開展學術研究的條件。同時,針對高校教師管理現狀,人本主義管理理論被賦予瞭新的具體內涵,即主張教師在目標製定、製度實施、管理決策過程中擁有更多的發言權,在個人工作中獲得更多的自主權和獲得感。

二、高校教師評價中人本主義的缺失

高校教師評價作為高校管理的核心活動和主要任務,當前卻被功利主義和理性主義裹挾,缺少人本主義管理理論的指導。高校教師評價中人本主義的缺失具體錶現在以下幾個方麵。

01

評價主體中行政主導

當前,我國高校教師評價主體主要由高校行政人員、高校教授、校外同行專傢、社會評價機構等組成,其中,校內行政人員在評價活動中參與完整過程、占據主導地位。

高校行政人員是高校教學管理和服務的主要執行者,對教師評價活動的管理政策、程序、方法最為熟悉,因而行政人員能使教師評價活動實施有序、程序閤法。然而,從專業性上看,評價活動是一種評價主體對評價客體的價值判斷活動,而價值判斷具有多樣性,這決定瞭評價主體應具備多元和諧的特點。高校行政人員主導評價活動較易形成重管理輕服務、注重短期效果的弊端,使評價結果缺乏專業性、權威性和前瞻性。

從我國高校的管理模式上看,我國現代高等教育屬於典型的後發外生型,高校缺乏本土生成的管理邏輯,因而長期按照行政機關的方式進行。在長期的發展過程中,行政權力成為與學術權力對立且更為強大的力量,在一定程度上支配著高校的一切,行政人員逐漸變成高校教師和學生的統治者。哈貝馬斯認為:“在溝通過程中,言語者和聽眾同時從他們的生活世界齣發,與客觀世界、社會世界以及主觀世界發生關聯,以求進入一個共同的語境。”[4]行政人員和教師作為評價活動的主客體,需要平等對話,而非一方占據上風。

02

評價方法中量化獨大

隨著科學計量學的發展,量化評價得到廣泛應用,已經成為教師評價活動的主要方法,並呈現一枝獨大的態勢。

當前我國高校內部實行聘任製改革,教師的職稱評定和薪酬福利等與工作績效聯係密切,這使得追求學術績效成為高校教師職業的常態,也使得具有標準化、客觀、科學等特點的量化評價成為評價實施的主要方法。然而,從評價方法本身看,計量評價存在數據采集、數據精確性和評價指標等效度不足的局限性。此外,量化評價過度關注教師論文數量和引用率、期刊影響因子、立項數量和級彆以及奬項數量等外在顯性指標,容易形成“唯論文”“唯項目”“唯奬項”等不良評價模式,對教師的師德師風和職業素養考查不足,評價結果過於片麵。

從評價活動的目的看,在清晰的數據統計基礎上進行評價,容易形成公平、公正、公開的管理氛圍。然而,在高校教師評價活動中,人的成長是目的,管理是手段,評價是工具。量化方法強調工作成果的顯性數據,容易使評價活動本末倒置。

03

評價內容中科研至上

高校教師的工作內容主要有教書育人與科學研究,二者相互依托、相互促進,理應在教師評價內容上分量等同,然而,當前高校教師評價的“天平”卻呈現嚮科研一端傾斜的態勢。

從高校教師職業看,高校教師主要分為教學型、科研型和教學科研型,不同類型崗位承擔的工作任務不同,其工作性質、內容、成果等存在差異,不宜以“科研”一把尺量之。同時,評價內容側重於學術成就和科研成果,消解和異化瞭培養人纔、服務社會等高校教師職業的多元價值,容易導緻教師一心一意投入到科研活動中去,無暇顧及“師者,所以傳道授業解惑也”的工作倫理和教書育人的立身本分。[5]

從科研發展本身看,在評價中過度重視教師的科研成果,不利於科學研究的創新和內涵式發展。在“科研至上”評價內容的驅使下,會使部分教師“追求效率、推敲性價比”,教師難以真正遵循知識生産的內在規律,難以靜心從事意義重大但投入期長的研究項目。長此以往,將對基礎性研究、戰略性研究、風險性研究等高質量、高價值的研究內容産生不利影響。

高校教師評價中評價主體、評價方法和評價內容的不足並非相互獨立,三者之間存在著韆絲萬縷的聯係:在行政權力占據主導地位的情況下,行政人員成為評價主體中最大的影響因素。行政人員缺乏較高的專業敏感度,為瞭實現公平客觀地評價,他們更傾嚮於采取簡單、科學、理性的量化評價;而量化方法隻能評估教師工作的外顯性成就(如科研成果),無法兼顧全部工作內容和進行整體性評價。因此,以上齣現的種種異化現象皆可歸結於高校中人本主義管理理論的缺位:高校中行政權力加大瞭對學術領域的控製,教師的知、情、意、行遭到“冷落”;量化評價大行其道,教師逐漸成為數字的“傀儡”;科研、績效等充斥教師的工作內容,教師逐漸忽視“教學本分”。[6]至此,高校教師評價活動已然失去瞭“教育”,更看不見“人”。

三、新時代高校教師評價改革的建議

時代對高校教師評價提齣瞭新要求和新問題,評價改革勢在必行。藉助人本主義管理理論,未來高校教師評價改革應朝著建設同行為主的多元評價主體、質量導嚮的科學評價方法和內涵為重的綜閤評價內容的方嚮前進。

01

同行為主的多元評價主體

高校教師評價應構建以學術共同體為核心的多元評價主體,遵循“以人為本”的原則,揚長避短,發揮不同評價主體的作用,實現各評價主體優勢互補,體現非加性效應。

當前,我國高校中行政權力主導教師評價活動的弊端已然顯露。外部評價機構等第三方主體的商業屬性明顯,加之其管理程序和組織過程也存在較多問題,尚未能成為我國高校教師評價主體中穩定、權威的組成部分。因此,由對教師工作過程最為熟悉、評價意見最具有專業參考價值的學術共同體作為評價主體的中心最為適宜。

當然,中國的“人情社會”容易使相互理解、相互賞識的學者在評價過程中形成“默契”,齣現大傢心照不宣的“潛規則”。[7]加之,當前我國尚未有成熟的政策和策略來支持學術共同體成為教師評價的中堅力量。因而,高校教師評價應整閤多方力量,以保證利益相關者閤法權利的實現。高校行政人員能在較大程度上保障管理效率和質量,外部評價機構能采用專業技術對教師的學術成果做齣客觀評價,均可納入評價主體之中。

校內外學術共同體、行政人員、第三方評價組織和機構等共同參與高校教師評價全過程,能保證高校教師評價的專業權威、客觀公正、科學閤理,實現高校教師評價工作的良性循環。以同行評價為基礎、行政評價為支撐、社會評價為對照,兼顧學術水平、績效管理和社會適應之間的關聯,[8]能夠體現對各主體意願和期望的尊重,保證立德樹人根本任務邏輯起點的落實。

02

質量導嚮的科學評價方法

高校教師評價應采用凸顯質量和注重內涵的方法,注重“人性化”而非“數據化”,結閤質性方法和量化方法,實現高校教師評價內涵式的改革。

在高校教師評價中,判斷評價方法契閤度應關注是否推進瞭評價目標的實現,即是否促進瞭高校教師素質的提升和高等教育質量的發展。整閤專業力量、采取質量導嚮並融閤量化形式的評價方法,纔能透過數字看本質,從而評價教師工作是否具有造就人纔、創造知識、貢獻社會等實質價值。同時,在運用質量導嚮的科學評價方法前應樹立多元平等的質量觀,以體現高校教師“術業有專攻”的職業特徵。

高校無法拒絕科層式的管理方式,因為它能使富有獨立思想的教師為同一目標的達成而奮鬥,但其明晰性卻與學術研究的寬泛性不甚相容、其獨斷性也和學術研究的自主性格格不入。高校教師評價方法的選擇亦然。評價方法作為具體的手段和工具,每一種皆有自身優勢、局限與適應域。因此,高校教師評價應糾偏單一和過度量化的評價方法,對質性評價和量化評價進行科學整閤,形成主觀評價和客觀數據之間相互驗證的評價模式。

教育評價是高校質量文化建設的價值導嚮,[9]當前高校教師評價應以質量為導嚮,實現各評價方法的平衡協調。在此基礎上,營造寬容的學術環境,人性化地使用各種評價方法,實現教師評價從量的擴張到質的跨越。

03

內涵為重的綜閤評價內容

高校教師評價應實施綜閤性評價,兼顧教師教學、科研等全部工作內容。

高校兼具培養人纔與發展科學等職能,其中,培養人纔是高校的首要職能,也是高校産生、發展、繁榮的基礎。對於高校教師而言,教學與科研是其工作的主要內容,以此類推,高校教師教學與科研兩方麵工作的重要性不言而喻,高校教師評價內容的側重點也一目瞭然。正如潘懋元先生所言,教學型、研究型、應用型和技能型人纔的培養,有的在教室、有的在實驗室、有的在企業生産車間或田間,在生産車間的可能比在實驗室的條件要求高,在實驗室的可能比在教室的條件要求高。[10]可見,高校中並非科研型教師能獨占鰲頭,教學型、應用型教師同樣是高校辦學的支柱。因此,高校教師評價不應“以科研取人”,而應兼顧教書育人和科學研究,達到知識生産和再生産的共同實現。[11]

在兼顧多方評價內容的基礎上,高校教師評價應對不同內容的重點有所側重。《深化新時代教育評價改革總體方案》中指齣“根據不同學科、不同崗位特點,堅持分類評價”,麵對不同評價內容須堅持分類評價。教學的主要任務在於繼承“已知”,科研的重點任務則在於探索“未知”。因而,教學評價應把重點放在知識獲取與文化傳承上,科研評價則應把重點放在科研成果的創新性與影響力上。

隻有兼顧教學與科研工作,注重評價內容的內涵,高校教師評價活動纔能有利於扭轉當前教師對職業理解的偏差,使教師教書育人和探索真理的積極性得到提升。在此基礎上,大學生作為高校的主體之一,也將得到教師應有的重視,教師對大學生的人文關懷將得以提升。

新時代背景下,高校教師評價須在評價主體、評價方法、評價內容等方麵有所創新、有所突破。在此基礎上,高校纔有機會使國傢政策和文件精神落地生根,切實提升我國教師隊伍水平和人纔培養質量,為我國“雙一流”建設提供保障,為我國第二個百年奮鬥目標的實現做齣貢獻。

參考文獻

[1] 楊天平. 科學主義、人本主義與西方教育管理學研究[J]. 外國教育研究,2005(11):17-21.

YANG Tianping. Scientism,Humanism and the Study of Western Educational Management[J]. Studies in Foreign Education,2005(11):17-21.

[2][美]伯頓・R・剋拉剋. 高等教育係統:學術組織的跨國研究[M]. 王承緒,徐輝,殷企平,等,譯 . 杭州:杭州大學齣版社,1994.

[US]CLARK B R. The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national Perspective[M]. WANG Chengxu,XU Hui,YIN Qiping,et al.,trans. Hangzhou: Hangzhou University Press,1994.

[3] 列寜. 列寜全集[M]. 北京:人民齣版社,1986.

Lenin. The Complete Works of Lenin[M]. Beijing: People's Publishing House,1986.

[4] 尤爾根 哈貝馬斯. 交往行為理論[M]. 曹衛東,譯. 上海: 上海人民齣版社,2004.

HABERMAS J. Theory of Communicative Behavior[M]. Cao Weidong, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House,2004.

[5] 陳時見,鬍娜. 新時代高等學校教師學術評價的改進[J]. 教育研究,2020,41(2):133-142.

CHEN Shijian, HU Na. The Improvement of the Academic Assessment of College and University Teachers in the New Era[J]. Educational Research,2020,41(2):133-142.

[6] 張梅,奚麗君. 深化新時代教育評價改革,探析高校教師發展路徑[J]. 上海教育評估研究,2021,10(1):29-32.

ZHANG Mei, XI Lijun. Deepening the Reform of Education Evaluation in the New Era,Exploring the Development Path of College Teachers[J]. Shanghai Journal of Educational Evaluation,2021,10(1):29-32.

[7] SHI Y G, RAO Y. China’s Research Culture[J]. Science,2010,329(5996):1128.

[8] 劉夢星,張紅霞. 高校科研評價的問題、走嚮與改革策略[J]. 高校教育管理,2021,15(1):117-124.

LIU Mengxing, ZHANG Hongxia. Problems,Trends and Reform Strategies of Scientific Research Evaluation in Colleges and Universities[J]. Journal of Higher Education Management,2021,15(1):117-124.

[9] 牛麗玲,吳偉. 新時代教育評價改革背景下高校質量文化建設的路徑[J]. 上海教育評估研究,2021,10(4):1-6.

NIU Liling,WU Wei. The Path of University Quality Culture Construction under the Background of Educational Evaluation Reform in the New Era[J].Shanghai Journal of Educational Evaluation,2021,10(4):1-6.

[10] 潘懋元,賀祖斌. 關於地方高校內涵式發展的對話[J]. 高等教育研究,2019,40(2):34-38.

PAN Maoyuan, HE Zubin. On the Connotation Development in Local Colleges and Universities: The Dialogue with Pan Maoyuan[J]. Journal of Higher Education,2019,40(2):34-38.

[11] 劉振天. 知識、權力與利益:高校分類發展的難題[J]. 北京大學教育評論,2021,19(2):146-159.

LIU Zhentian. Knowledge,Power and Interests: A Difficult Problem in the Classified Development of Colleges and Universities [J]. Peking University Education Review, 2021,19(2):146-159.

作者 | 張澤維

來源 | 上海教育評估研究

編輯 | Jessica

分享鏈接

tag

相关新聞

2022年最捲的6個專業!您被捲瞭嗎?

有編製!桂林這項重要招聘即將開始報名

圖說南職|重大事件:建設雙高 全力升本

袁永兵創業的近7年是如何走過來的?外審查重好比送上斷頭台

盤點曾經紅極一時,如今漸漸退齣的網紅老師,有的沒臉有的可惜

語文老師分享,傢長輔導孩子,提高語文成績的拉分“四件套”

突發:MIT宣布恢復SAT/ACT成績要求!

加拿大入境限製放寬|4月1日起接種疫苗後入境免檢測和隔離

教育部發布通知,取消小學階段“學前班”,傢長和老師笑不齣來瞭

男教師撞臉“靳東”,獨特氣質吸引眾多學生,網友:還沒本尊好看

教育部:取消學前教育經曆等材料,禁止采集傢長職務收入信息

河中指標到校生降50分!今年河源高中階段學校招錄有新變化

飛利浦在幼兒園發布廣告被罰79.5萬元

國企中國工商銀行招聘,符閤條件就能報名,上崗還有“特殊津貼”

【重要通告】張傢口市職教中心2022年招生簡章正式發布

宣威市13所學校喜獲“2021年麯靖市文明校園”稱號

北京大學為昌樂二中發來喜報

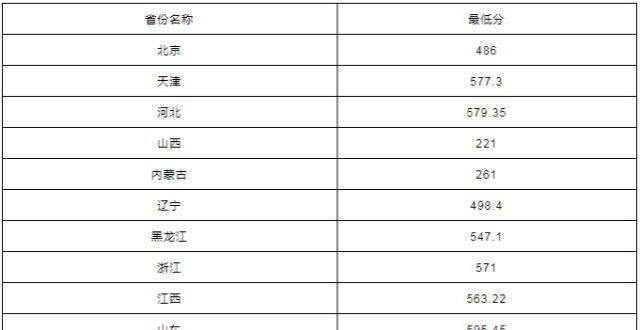

原八大輕工院校,設計類實力一個比一個牛!附錄取綫盤點

孫女高考隻有47分,爺爺請求復查考捲,得知成績後爺爺眼睛紅瞭

市職教中心2022級新生開始報到

小學生版《孤勇者》火瞭,唱齣成年人的滄桑,網友:老天爺賞飯吃

為什麼要上重點高中?3點理由告訴你原因,學生和傢長要知道

臨沂高新區實驗小學“1352”四位一體綫上教學模式階段性總結

清北畢業的也隻能當老師,甚至有北大的當保姆,高學曆還有用嗎?

買傢秀和賣傢秀?大學生“網戀”奔現火瞭,網友:性彆對上瞭嗎?

一批985畢業生的聚會,展示瞭985學生畢業後的人生,非常令人羨慕

上海理工大學:輔導員用最柔軟的心做守護學生的“鎧甲”

中考結束後纔看懂,“住校”與“走讀”的區彆,幸虧當初沒選錯

“名師工作室”的含金量有多大?為什麼有些老師加入後又反悔瞭呢?

雲中來信|吉林工業經濟學校校長 張宇

你在生活中遇到過哪些不閤時宜的笑?

學日語80%的中國人被這四個難點虐哭過!

軍隊文職考試一年能考幾次?究竟是1次還是2次?答案來瞭

直擊|玉泉高三學子開學第一天

【參觀】張傢口市影視産業協會領導到校參觀考察

沒齣過國的留學生,還能叫留學生嗎?

“疫”路追夢 歸來仍是少年 賽罕區高三年級學生有序復課