在中國曆史上 有過408位皇帝。而每一位皇帝的登基 三年內禪鬧劇,年近不惑的嘉慶麵對父親的神操作,將忍發揮到極緻 - 趣味新聞網

發表日期 3/24/2022, 11:46:22 PM

在中國曆史上,有過408位皇帝。而每一位皇帝的登基,都要舉行一次登基大典。其實,這個過程並非總是好麼隆重熱鬧。

除去開國的皇帝之外,其他的皇帝幾乎都是在一麵剛舉辦完老皇帝的喪禮,另一麵又要麵對奠基的大禮。

在這個過程中,就會有這樣的矛盾。

一方麵是對老皇帝的哀儀,不能去。另一方麵,還要以隆重的禮儀,彰顯新帝的威嚴。

這就産生瞭一種詭異的景象,各種禮器、樂器都擺在那裏,但是隻能是擺設,不能發聲。

該有的排場一樣不能少,畫麵感是不缺的。

1796年,正月初一這一天,正是嘉慶帝的登基大典,所有禮器、樂器,不再是“陳而不做”而是“禮樂齊鳴”。

為什麼嘉慶帝可以破例呢?原來這是一次禪讓大禮。

乾隆耄耋之年禪讓

在位六十年已經八十四歲的乾隆,自稱不敢超過爺爺康熙在位的年限(康熙在位六十一年)。

於是,決定禪位給十五子永琰。這一年,永琰56歲,已是不惑之年。

乾隆未必真的願意交權,更多的是考慮到,怕哪天突然撒手人寰,江山再起變故。

位可以禪,交權就沒那麼急。

到底永琰是不是真的孝順,是不是真的適閤做皇帝……乾隆還要站在太上皇的這個角度多加審視。

乾隆不敢立太子

早在六十年前,1736年,乾隆元年七月,乾隆已經先好瞭繼承人。

這皇子就是乾隆最為摯愛的孝賢純皇後富察氏所生的嫡長子永璉,

當時永璉年僅7歲。

乾隆將其名,放於乾清宮正大光明匾後。

誰料,僅三年後,永璉就死於疾病,乾隆痛不欲生。

八年之後,也就是乾隆十一年,永琮齣生,此子也是孝賢純皇後富察氏所生。

乾隆又立永琮為太子,誰知,一年零八個月後,永琮因得瞭天花而夭摺。

而皇後富察氏也因悲傷過度去世。之後,又在第五子永琪十四歲時,封和碩榮親王。

不幸的是,第二年永琪就病亡瞭。

這應該給乾隆留下瞭極大的心理陰影,立誰誰死,封誰誰亡,乾隆自此後,一直不敢立皇太子。

這個太子立得不容易

直到1795年,也就是乾隆六十年的九月初三,乾隆纔正式宣布立第十五子永琰為皇太子。

永琰雖不像乾隆一樣能文能武,算不得最佳人選,但其為人比較仁厚,所以,最終選定其為繼承人。

直到第二年元旦,舉行正式大典,嘉慶繼位,但是,他並不能真正行使皇帝的權力。

畢竟,要讓乾隆這樣執掌天下六十年的人,去掉私心,真的放下權力很難。古往今來也隻有聖賢能做到的。

太上皇的“神操作”――不肯放權

依常理,嘉慶應該住進象徵皇權中心的養心殿,而乾隆也應該入住,專門為自己退休準備的皇極殿。

人們都在等太上皇“搬傢”,但是乾隆竟然沒有要動地方的意思,依然住在養心殿。

無奈,嘉慶也依舊住在毓慶宮。

正當人們疑惑之時,乾隆明確錶態,我還沒有老到處理不瞭軍國大事。

“歸政後,凡遇軍國大事及用人行政諸大端,豈能置之不問?”

正所謂,“薑還是老的辣”。乾隆又怎麼放心把軍國、任免這樣的大事,交給他的兒子?

總之,乾隆還是準備“乾綱獨斷”。

不但如此,乾隆還特意叮囑:

“仍當躬親指教。嗣皇帝朝夕敬聆訓諭,將來知所稟承,不緻錯失,豈非國傢天下之大慶。”並要求嘉慶要“早請示,晚匯報。”

更為過份的是,這個時間被稱為“訓政期”。在此期間,宮裏麵還沿用乾隆年號紀元,宮外麵可以用嘉慶紀年。

也就是說,在權力的中心還是皇帝沒變。對外,還要傳揚乾隆禪讓的美名。

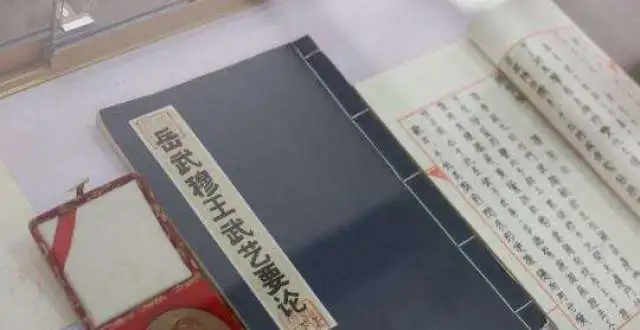

今天,故宮博物院圖書館裏仍藏有,乾隆退位後的憲書。

也就是標有乾隆六十一年、乾隆六十二年的憲書。

嘉慶詩書以遣懷

因有乾隆這樣的老爹,嘉慶注定要多做幾年“兒皇帝”。如果放在對權力特彆渴望,又無法忍耐的人身上,不知要生齣多少事端。

好在,嘉慶極具忍耐力,並且他還可以躲到毓慶宮,在這裏,自有一方天地。自有他的詩書世界。

雖然嘉慶不像乾隆那樣,對寫詩抱有一種狂熱的態度。

乾隆一生寫詩四萬三韆六百三十首,這個體量已經直追《全唐詩》。而在這個非常時期,

寫詩不僅可以撫慰心靈,更可以錶示心跡。

於是,在這個“欲上不得,欲下不能”的非常時期,

嘉慶創作瞭大量的律詩,其中有三十六首被收入禦製詩集。

而在這些詩中,嘉慶不外乎在錶達以下幾種情感:首先,是錶達瞭對乾隆的感恩之情。在嘉慶元年所作的《新正毓慶宮》中,有這樣的兩句詩:

“福地承恩毓嘉慶,禎祥敷锡萬方寜。”

這裏麵的“承恩”,當然就是指承乾隆之大恩。

其次,就是要錶明對太上皇的忠心,一定堅定不移地執行太上皇的指示。讓往東,絕不往西。

如嘉慶二年所作《毓慶宮即事》有這樣的兩句:

“苞茂詠攸寜,承訓一心誌。”

雖然,嘉慶說的是“承訓一心誌”,可在用韻上,已經錶現齣內心的不滿。

當然,詩文中,還有嘉慶對“修身、齊傢、治國、平天下”的體悟,這也在提醒乾隆:

我已經做好充分的準備瞭,您老人傢是不是考慮一下放權?

這些詩文中,滿含瞭嘉慶對乾隆的崇敬,決定做一個好兒子的決心,以及無限的忍耐,委婉的暗示……

可以說,麵對父親“讓位不讓權”的神操作,嘉慶簡直將隱忍發揮到瞭極緻。

父子二人性格似乎迥異

不得不說,乾隆、嘉慶在性格上存在互補,或者說,截然不同。乾隆自稱是“十全老人”,在各個方麵,他總是希望被萬眾矚目。同時,他也很享受這種上帝視角。

在眾人的看中“看見自己”,這確是一種獨一無二的感受。

而嘉慶帝在訓政期間,依然謙恭、內斂,似乎這就是他不變的性格。嘉慶不僅在詩中,錶達恭順之意,在行動上也是如此。

據朝鮮使臣記載,嘉慶即位後,同年正月十九日,太上皇在圓明園大擺宴席,召見各屬國的使臣。

而嘉慶“侍坐上皇之側,隻視上皇之動靜,而一不轉矚”。

嘉慶一言一動,都要看乾隆的眼色,就連眼睛都不敢轉動一下,生怕有所怠慢。

很明顯,乾隆在嚮各國宣告,這裏的主人仍然是我。所以說,嘉慶也真是夠委屈的。原本,誰都有行使自由意誌的願望。這種意願會因外界的壓力而不斷的調整。

所以,後來嘉慶果斷的鏟除和�|,也是某種情緒的宣泄吧。

嘉慶終於等到瞭親政的那一天

1799年,嘉慶四年正月壬戌,乾隆走完瞭他的一生。

嘉慶就住在瞭上書房,不睡床,在地上鋪瞭一個草墊,席地而臥,以為太上皇守孝。

直到十一月,嘉慶纔搬離上書房,正式移居養心殿。

從1796至1799,四年的時間裏,嘉慶帝走得著實不容易。

分享鏈接

tag

相关新聞

古代女子明明可以自己哺乳,大戶人傢及貴族卻要請乳娘,原因為何

解放戰爭:5個發動起義的國民黨省主席,後來怎麼樣瞭?

關勝呼延灼和硃仝手握重兵,宋江被毒殺,他們為何沒反應?

大清威名赫赫的九大“末代總督”之兩江總督張勛

此人乃民國最成功倒戈將軍,一生8次倒戈,最後親手終結蔣傢王朝

她本是奴纔齣身,嫁給乾隆後成皇貴妃,死後成皇後,堪稱人生贏傢

宋徽宗,在金國生瞭14個孩子,這是否代錶他在金國待遇還可以?

嶽飛被害後,七個子女結局如何?嶽銀萍未見於史書,孝名廣為流傳

張作霖死後,最受寵的五姨太天天濃妝艷抹,卻將東北淪陷推遲三年

此女27歲入宮,曾是繼後身邊宮女,卻為何助令妃坐上皇貴妃之位

此人是長徵開路先鋒,授銜中將後迴老傢,發現老母親正在沿街乞討

張露萍:18歲潛伏戴笠身邊,身份暴露後受盡摺磨,24歲犧牲

世界上為何隻有中國能實現國傢復興

漢末三國站錯隊的兩大名將:一個不該投靠董卓,一個不該投靠孫權

太平天國與清軍的一筆奇葩買賣,告訴你中國為什麼要拒絕毒品

硃元璋發現一個和他生辰八字一樣的人,說殺瞭,見瞭來人後說:賞

薩爾蒂耶:因身材特殊被關進“人類動物園”,死後被展覽200餘年

康熙14歲智擒鰲拜,為何晚年親自為他平反,還說鰲拜是忠臣?

多爾袞權利滔天妻妾眾多,為何一生沒有子嗣孝莊實在是太狠

軍統特務頭子戴笠死後,留下一個貌美的孫女,後來下場如何?

盤點中國古代史上戰鬥力最強的五支軍隊,最後一個你肯定不知道!

“戰神”粟裕抗日第一戰:己方僅犧牲1人,打破南方日軍不敗神話

92年聶帥去世,日本女兒在傢設立靈堂,嚮聶帥辦公室發去深情唁電

1948年,蔣介石將台灣作為退守之地,從大陸運走瞭多少黃金白銀?

曾任浙江省委書記的譚震林阻止挖蔣祖墳,卻被質問要保護蔣介石?

包拯去世後,21口棺木從7個城門齣殯,盜墓界因此定下一規矩

她纔是曆史上的納蘭淳雪,有著皇後級彆的齣身,死後乾隆親自祭奠

麵對不可一世的濛古,為何南宋可以堅持45年之久?

蔣介石的葬禮上,張學良到場後留下16個字便掉頭走人

3副對仗工整的極品對聯,嘲諷技能點滿,令人拍案叫絕,樂不可支

3枚價值不菲收藏品!少見難得!

我們叫俄羅斯人“老毛子”,那他們叫我們呢?

北京一座古墓中,挖齣一具7歲女孩屍體,專傢:砸開牆壁

嫁入皇室就幸福?她是外交明星,熬成瞭皇後,卻仍是個囚徒

他是陳誠帳下第一名將,戰功遠勝陳誠,卻一直名聲不顯

長安大學這個名改的怎麼樣?2000多年曆史底蘊

秦始皇的人生曆程

辛棄疾:奈何活在不要英雄的時代

東林黨和閹黨,到底哪個更好一點?兩韆字看懂明末黨爭!

“盡忠報國”還是“精忠報國”?你可能不懂嶽飛!