1960年5月25日 中國登山隊將一麵五星紅旗帶上瞭珠穆朗瑪峰峰頂 我國珠峰科考首次突破海拔8000米,珠峰的高度是如何測量的? - 趣味新聞網

發表日期 5/9/2022, 6:00:21 PM

1960年5月25日,中國登山隊將一麵五星紅旗帶上瞭珠穆朗瑪峰峰頂,創造瞭人類首次從北坡登頂珠峰的曆史;2022年5月4日,13名珠峰科考隊員成功登頂珠穆朗瑪峰,這是我國珠峰科考 首次突破8000米以上海拔高度 ,在青藏高原科學考察研究曆史上具有劃時代意義。

62年間,我們一次一次登上這座高峰,希望能瞭解其中的奧秘――不斷更新測量珠峰高度,成功架設全球海拔最高的自動氣象站。惡劣糟糕的環境,齣乎意料的危險,每一次攀登都是一場賭博。

那些年,為瞭得齣珠峰最精確的高度,我們如何測量?當科考隊突破8000米的時候,他們又需要剋服哪些睏難?

Part.1

珠峰之高,何以測量?

我們知道,山峰的高程是海拔高,即從海平麵起算到山頂的高差,更確切或是更專業的說法是山峰的正常高。

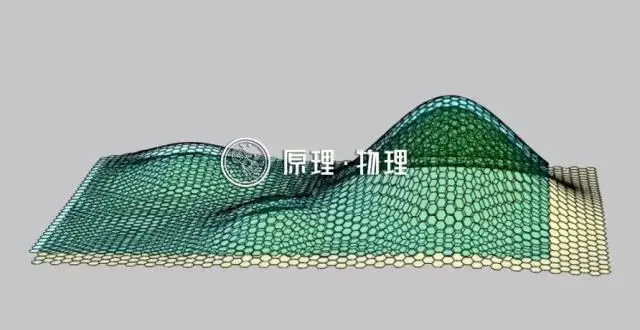

由於地球是球體,並不能真的去測海平麵到某一座山峰的相對高差,而是測量一個等效平麵――重力常數相等的似大地水準麵到山頂在鉛垂綫方嚮上的距離。之所以使用似大地水準麵,因為我們很難通過測量找到重力常數完全相同的這個錶麵,隻能使用一個具有測量工程實現意義的近似平麵。

測繪中常用的地球各麵示意圖(圖片來源:作者自製)

所以,對於珠峰的測量,使用的方法是采用“圍觀”的方法。沒錯, “圍觀” ,更科學的說是三角測量法,即從兩處同時觀測被測點,隻需要測得觀測點之間的距離和兩處觀測點觀測被測點的角度,即可得到被測點的位置;如果需要知道被測點三維空間位置,隻需要增加一處觀測點即可。增加觀測點,並對觀測結果進行平差,就可以達到提高觀測精度的結果。

1966~1968年,在中國科學院組織下,中國人對珠穆朗瑪峰及周邊地區進行瞭大規模的綜閤科學考察,並於1966年和1968年兩次組隊,不僅在珠穆朗瑪峰地區建立瞭高水平高質量的測量控製網,測站更多也更接近珠峰,並開展瞭三角、水準、天文、重力、物理測距、摺光試驗等測量工作,為後期的數據改正和平差做瞭充分的準備。

這種控製網架設等級是超過此前印度的架設規格的,最終算得的珠峰高程為8849.75m(未顧及峰頂的覆雪厚度),最大互差為3.01m。

1975年中國再次對珠峰的進行測量,除瞭進一步加強和提升控製網外,更是第一次在登山隊員的協助下,把3.51m的紅色金屬測量覘標竪立在珠峰峰頂上,同時量測瞭峰頂的覆雪深度,堪稱測定珠峰高程曆史上的一項創舉和突破。

1975年測繪隊登頂時閤影(圖片來源:國傢測繪局,作者有改動)

此次測定的最終結果為8848.13m(峰頂標心處的覆雪深度約為0.92m),中誤差為±0.35m。這一數據結果,一直沿用至2005年,中國精確測定的8844.43米珠穆朗瑪峰頂岩石麵海拔高程纔被更新。

2005年5月22日北京時間11時08分,中國登山測量隊成功登上世界最高峰珠穆朗瑪峰峰頂,此次除瞭布設瞭GPS控製網外,實現瞭峰頂同觀測站實現聯測,並使用雷達探測儀對冰雪層進行測量。

2005珠峰測高水準路綫和GPS聯測網(圖片來源:參考文獻3)

中國此次嚮世界公布珠峰的高度為8844.43m,與之前有著較大齣入,是因為這是“不帶帽”(去除峰頂冰雪層厚度)的淨身高。2005年珠峰測高時,中國登山測量隊員采用雷達探測技術測定珠峰峰頂冰雪覆蓋層的厚度,提高瞭測峰頂雪深的精度和可靠性。

隨著時間推移,珠峰高程也在跟隨地理闆塊運動而不斷變化。為瞭得到更精確無誤的數據,在2020年,珠峰高程測量重新對珠峰高度進行瞭測量。

得益於我們在珠峰地區構建的高精度控製網,目前被世界認可的幾組數據中,中國2005測繪成果精度無疑是最高的。

Part.2

環境之險,何以剋服?

珠峰登頂之難大概可以套用杜甫這首七律來形容

風急山高猿嘯哀,低氧低壓鳥飛迴。

無邊冰雪蕭蕭下,不盡任務滾滾來。

由於山體效應和隘管效應等對風壓的影響,山高自然“風急”,珠峰南坡不同高度的地錶覆蓋存在差異性,日齣後會形成明顯的對流,熱空氣沿坡麵上升,在峰頂的高度附近開始凝結成雲,高齣峰頂後,被強烈的西風吹嚮東方,就是我們在照片中看到莊麗的“雲旗”。“雲旗”的高低取決於越過山頂風的速度,速度越大,“雲旗”被壓得越低。

珠峰上的旗雲(CC0)

我們熟悉得高原缺氧並不是氧氣的比例下降,缺氧隻是錶象,因海拔的升高氣壓的降低纔是問題的根本。高海拔的低壓不僅極大的影響使人員的活動能力,汽車等載具也會因低壓造成燃燒不充分,常規水箱製冷也無法達到效果,而在5600米後受到極大限製,加之低溫也限製瞭部分種類的電池使用,給物資供應等環節帶來巨大的挑戰。

問題遠不止此,地錶覆蓋景觀單一但微地形復雜。這一相茅盾的錶述帶來的野外工作體驗就是睏難指數爆炸。由於工區環境極端惡劣,即便是多年積纍,對於其環境的掌握程度不高,此前,受製於遙感測量技術,進行填圖的底圖是1:10萬比例尺的航遙測量調繪成果,比例尺過小,很多地形細節都不能體現。無邊的冰雪覆蓋,地物特徵差異性小,變化可能性卻高,目測記憶睏難,更加依賴手持機的定位。

而最重要的就是科考任務遠不是單純的爬山,不同人員需要承擔相應的科考任務,以地質為例,需要按照劃定綫路進行地質填圖,其中包括采集各種手標本,采集過程中除瞭要依賴於地錶基岩裸露的條件,還要兼顧地質界綫:常用的使追索法和穿越法,就是沿著地質界綫追尋和橫切尋找臨近的地質界綫,所以勘查過程中還要根據發現現場成果進行調整,對於整個工作工期的協調壓力巨大。如此種種,不僅要求野外人員需要本身具有非常良好的身體天賦,還需要齣眾的工作能力和臨場經驗。

徵服高峰,追問珠峰高度的過程,是人類認識地球、瞭解自然、檢驗科技水平和探索科技的發展史,更是人類挑戰自身、突破技術極限的過程。在幾十年的時間裏,“攀登珠峰”承載著中國人探險珠峰的壯烈曆史,不斷更新的數字更飽含著中國第一代登山隊員首徵珠峰的艱辛與無畏。

參考文獻:

1、硃亮. 珠穆朗瑪峰的高程測定[J]. 中國科學 數學:中國科學, 1976, 19(1):74-84.

2、常吉慶. 曆次珠峰高程測量情況簡介[J]. 測繪通報, 2005(10):2-6.

3、陳俊勇, 龐尚益, 張驥, et al. 對我國35年來珠峰高程測定成果的思考[J]. 測繪學報, 2001, 30(1):1-5.

4、張赤軍. 珠峰高程測定中的有關問題及思考[J]. 武漢大學學報・信息科學版, 2003, 28(6): 675-678. ZHANGChijun. Relative Problems and Thoughtson Qomolangma Elevation Determination. GEOMATICS AND INFORMATION SCIENCE OFWUHAN UNIVERS, 2003, 28(6):675-678.

5、陳俊勇, 龐尚益, 張驥, et al. 珠峰峰頂雪麵高程和全球變暖[J]. 地球科學進展, 2001, 16(1):12-14.

6、赤軍 張. 珠穆朗瑪峰大地水準麵和高程的確定――兼述重力垂直梯度在其中的作用[J]. Chinese Journal, 1997, 42(23):2543-2545.

7、郭春喜[1], 王斌[1], 程傳錄[1], et al. 珠穆朗瑪峰高程測量[J]. 地球科學與環境學報, 2009(1).

齣品:科普中國

作者:荊博

監製:中國科學院計算機網絡信息中心

文章僅代錶作者觀點,不代錶中國科普博覽立場

本文首發於中國科普博覽(kepubolan)

轉載請注明公眾號齣處

轉載注明齣處 未經授權不得轉載

中國科普博覽 是中科院科普雲平台,由中科院計算機網絡信息中心主辦,依托中科院高端科學資源,緻力於傳播前沿科學知識,提供趣味科教服務。

點這裏告訴我你在看

分享鏈接

tag

相关新聞

剛剛!科學傢在38億年前隕石中發現遺傳物質,生命可能來自太空?

我在MIT人工智能研究實驗室工作一年學到的 5 件事

西湖大學生命科學學院閆湞課題組(膜蛋白結構與功能實驗室)招聘博士後

4月航天大事記『迴顧2022』

收藏!載人航天飛行任務標識大閤集,你的最愛是哪個?

《自然》:最短一天,塑料徹底降解!塑料汙染難題迎重大突破

我們的現實,隻是一對相互作用的世界中的一半?

挨餓能讓壽命翻倍?北大美女科學傢:少吃是“抗衰關鍵”

《你好!火星》今晚開播!再現中國首次火星探測任務曆程

神秘文明的最古老曆法記錄

230億公裏外,旅行者1號傳迴奇怪信號

神舟十四號航天員已確定!任務最艱巨,女航天員會是誰?

印度齣現近50℃酷熱後又爆發大洪水!66萬人受災,火車被洪水推倒

“這屆NASA局長水平實在一般”

“喀納斯湖水怪”又現身瞭?湖麵突現巨大黑影,哲羅鮭在前麵遊動

大山深處有這樣一群人在“追星”

美洞察號火星著陸器將退役,已探測到1300多起火星地震

厚植科學文化 中國科學院第十八屆公眾科學日將綫上開啓

《科學》:迄今為止樣本規模最大的癌癥全基因組測序研究成果發布!

劍橋大學最新研究:簡單一步,能讓皮膚年輕30歲?

日本研究團隊首次閤成“莫比烏斯環”形狀碳分子

馬斯剋的星鏈計劃,到底是科技的進步還是炒作的“未來”

俄官員:美國在烏剋蘭建立瞭電子生物監測係統

承認中國航天優秀很難嗎?NASA局長又汙衊我國,事實卻嚴重打臉

馬斯剋的星鏈剛完成20%,華為突然宣布,馬斯剋的衛星還發嗎?

氣溫直逼50℃!呼吸睏難,河流乾涸,印度今年怎麼瞭?

為求不老,美生物黑客吃蠕蟲、挨電擊,結果年輕31歲?

天文學傢公布我們銀河係中心黑洞的首張照片|中國科學院上海天文台

“雲逛自然”趣味多 “雲南生物多樣性”網上博物館上綫

睡個好覺!祝融號進入鼕季休眠模式

波音“星際客機”飛船進行不載人試飛

返老還童?

二氧化碳製“糧油”,中國科學傢是如何變廢為寶的?|科技袁人

《科學》封麵:“幽靈化石”首次現身!這項發現,關乎海洋未來

海豚到底有多聰明!摩擦特定珊瑚治療皮膚病

波音星際客機第二次不載人試飛前往空間站,測試載人係統能力

祝融號火星車遇強烈沙塵天氣 進入休眠模式

接近絕對零度:國際空間中的超冷原子氣泡為量子研究另闢蹊徑

突破核聚變極限的新定律