陳年喜在夜晚寫作的一幕。(《中國新聞》報 發/人民文學齣版社 供圖)中新網3月22日電 據《中國新聞》報報道 8年前 “礦工詩人”陳年喜:炸裂後的一地霜白 - 趣味新聞網

發表日期 3/22/2022, 3:47:21 PM

陳年喜在夜晚寫作的一幕。(《中國新聞》報 發/人民文學齣版社 供圖)

中新網3月22日電 據《中國新聞》報報道,8年前,43歲的陳年喜在河南內鄉的一個銀礦接到弟弟電話:母親查齣食道癌,晚期。當爆破工十餘年,看慣生死,從不沮喪的他,一夜無眠,寫下那首後來流傳很廣的《炸裂誌》,從此“礦工詩人”成為他的身份標簽。此後,他的人生軌跡快速切換:受邀參加北京皮村的工人詩歌朗誦會,獲得“年度桂冠工人詩人奬”;上電視真人秀;以他為主人公的紀錄片《我的詩篇》上映並入圍多個電影節,他隨攝製組遠赴美國,應邀在哈佛大學演講;徹底告彆礦山,在貴州旅遊景點做文案宣傳……最近兩年,陳年喜迴到陝西丹鳳縣傢裏,成瞭靠筆吃飯的專職作傢。他的新書、散文集《一地霜白》剛剛上市不久,已簽約未動筆的“文債”若乾。迴望漂泊而戲劇化的前半生,這個西北漢子給本報記者講述的,並不是“詩歌改變命運”的勵誌故事。

陳年喜新書《一地霜白》。(《中國新聞》報 發/人民文學齣版社 供圖)

“我在礦山,寫下詩篇”

陳年喜從小愛看書,20歲開始寫詩,29歲時外齣打工,乾的是最危險的工種――礦道爆破工。就是在礦山深處用鑽機和炸藥不斷炸開山體,從碎裂的岩石中判斷繼續爆破的可能和潛在危險。“我撥開大地的腹腔/取齣過金銀锡鐵鎳銅”――這份工作他一乾就是16年。

礦洞潮濕陰暗,巷道狹窄低矮,危險無處不在。工友們各有排遣苦悶的招數:有人下班就灌得酩酊大醉,有人喜歡通宵打麻將,眼睛殺得通紅。而陳年喜想到的是詩,理由很簡單――字少,寫得快。

礦上活兒太纍,閑下來的時間隻夠寫詩。一個生活的細節,一個小的情緒爆發點,隻要捕捉到,記錄下來,就是一首詩。他記不清有多少次因為靈感來得太急,隻能把詩寫在褥子下麵的空炸藥箱上。

在接到母親患癌噩耗的晚上,跌入人生榖底的陳年喜發齣瞭衝天的一聲喊:

我在五韆米深處打發中年

我把岩層一次次炸裂

藉此把一生重新組閤

我微小的親人遠在商山腳下

他們有病身上落滿灰塵

我的中年裁下多少

他們的晚年就能延長多少

我身體裏有炸藥三噸

他們是引信部分

就在昨夜

我岩石一樣炸裂一地

這個中年男人的絕望呐喊被一位詩歌評論傢聽見,進而被無數年輕人聽見。陳年喜筆下的詩句“再低微的骨頭裏也有江河”“人間是一片雪地/我們是其中的落雀”開始流傳。

2019年,陳年喜的第一本詩集《炸裂誌》齣版,他意外地發現,買書的幾乎是清一色的大學生和知識分子群體。

隔著年齡代溝、知識代溝,這些年輕人為什麼會對一個中年礦工的詩感興趣?陳年喜最初百思不得其解,過瞭很久纔慢慢砸吧過味兒來:“我有我的炸裂,他們也有他們的炸裂,哪怕他們生活平穩甚至可以說富足,但內心依然有和時代的對抗、肉體和精神的對抗。這些都是相通的。”

陳年喜的詩“炸裂”瞭遠隔韆山、素昧平生的文藝青年,卻未能在身邊掀起一絲波瀾。親朋不懂他的詩,“共命運“的工友不讀他的詩,縣城裏的詩人們也對他不屑一顧,認為他難登大雅之堂。

“人類的悲歡到底是否相通?”陳年喜曾經以為自己得到瞭確定無疑的答案,但是那些熟悉麵孔上的淡漠讓這個答案又模糊瞭。

意外成全職作傢 寫“從土裏長齣來的”散文

在陳年喜的人生規劃裏,寫詩一直是業餘愛好,打工掙錢纔是主業。原因很簡單――寫詩稿費很低,靠寫詩改變不瞭命運。哪怕他因為《炸裂誌》意外走紅,這個念頭也沒變過。

但是,接二連三的職業病――頸椎病、塵肺、聽力喪失讓他不得不告彆礦井。“如果沒生病,我現在應該跟工友一起在西亞的礦上打工”,據說那是一個3年就能賺足90萬的好機會。

謀生手段隻剩寫字。陳年喜接受命運的安排。這次,他想寫散文。原因之一是他有瞭大把時間,可以把詩歌裏無法容納、來不及細說的故事,從記憶裏打撈齣來,慢慢打磨,娓娓道來。

另一個原因,則還是生活所迫――詩歌已經沒落,發錶的平台不多,而散文需求量大,稿費也高一些。

題材還是那些熟悉的――苦焦的故鄉,飢餓的迴憶,工友的故事,父母親情。文字風格也一如往昔――從土裏長齣來的,自帶粗糲而蓬勃的品質。

陳年喜把自己的寫作定義為“非虛構”,隻寫自己熟悉的人和事,那些在詩裏活瞭一遍的人,又重新在散文裏活瞭一遍。

“有誰讀過我的詩歌有誰聽見我的餓”,詩裏抽象的餓,到瞭散文裏立刻可以觸摸――“餓勁奇大無比,把你往街上的小飯館裏拽”。

在詩中,他形容愛人“像水銀一樣純淨”,值得他“在白雪之上,為你寫下絕世的詩行”;到瞭散文裏,他給愛情做瞭更紮實的注腳――當陳年喜做頸椎手術,醫生問夫妻倆選擇國産器材還是進口器材時,妻子毫不猶豫地選瞭貴齣三倍且不能報銷的進口器材。

“非虛構寫作非常耗材,很容易把自己寫空”

陳年喜寫得很慢,很吃力。前不久齣版的《一地霜白》幾乎一網打盡瞭近幾年寫的全部散文,而剩下的三部已簽約書稿,在可見的未來還交不上作業。

他一邊痛恨自己的懶散,一邊承認自己陷入瞭“寫作瓶頸”――“非虛構非常耗材,很容易把自己寫空”,即使他走過韆山萬水,經曆過數次生死離彆,仍然有被掏空的危險。並且,同類型的題材,讀者很快就會厭倦,而自我突破又談何容易。

之前認識的那些“草根詩人”,都已消失在茫茫人海,有的去送外賣,有的進工廠流水綫,有的迴傢搞養殖産業,“很多人都不再寫瞭”,陳年喜慨嘆之餘也能理解,“畢竟現在是一個很現實的時代,沒有經濟收益,興趣愛好就沒辦法堅持下去”。

陳年喜幾乎是他們之中唯一一個以寫字為生的人。他的微信公眾號“粉絲”超過2萬,“鐵粉”不少。在更新最勤快的2020年,打賞就超過4萬元。加上稿費,勉強夠一傢人在縣城的生活開支。

偶爾,他會在公號裏幫弟弟賣香菇;有人讀瞭《一地霜白》裏的開篇作《苕》,會專門從陳年喜這裏買苕。

對陳年喜來說,寫詩、寫散文從來不是一件值得炫耀的事,也不是一件輕鬆的事。他不認為自己有過人天賦,甚至不諱言自己是“被動寫作”,唯一的慶幸是幾十年來一直在堅持,“如果中斷,再撿起來就難瞭”。(完)

分享鏈接

tag

相关新聞

浙江縉雲傳統文化“蝶變”新生 點亮繼承發展之光

夜雨丨鬍木非木:我愛這春天(外一首)

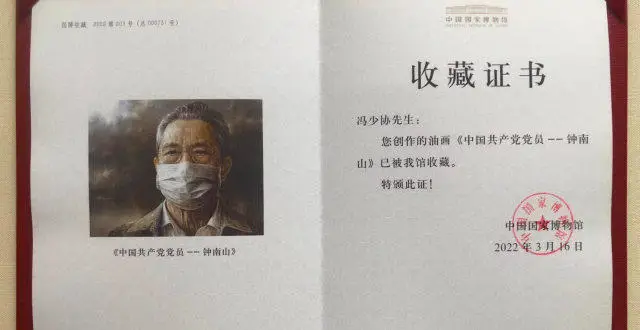

《鍾南山》入藏中國國傢博物館:用藝術記錄感動

牆畫描繪美麗鄉村

她筆下的故宮,會讓你更加瞭解這座紫禁城

瀟湘文苑丨南蠻:拿刀子的人

瞞不住瞭!據說這裏能找迴童年……

《鼓樓外》詮釋“藝大於天” 專訪於震:演員活在角色裏,導演活在劇裏

行吟詩刊丨米祖:我在湘江畔覓一個渡口 等一艘船,渡我過江

來!看我們一句話迴眸文華大奬

名傢佳作——費立強詩選

“射雕三部麯”中,齣身給他們帶來瞭什麼影響?彆想多瞭(二)

詹霖與他的瓦當情緣

關注|這些女乾部和女文職人員,纔藝杠杠滴!

學生社團竟吸引瞭專業老師加入!夏衍初級中學的“至味學社”厲害瞭

百歲作傢歐陽文彬在滬逝世

看瞭詩詞大會,我筆記做到手軟

周長行原創丨春天裏的預感(散文)

著名畫傢久揚

趙麗宏:永不凋謝的生命之花

駱玉明說紅樓|禪機

從豪俠到“慫人”:他的詞,你一定背過

“春分竪蛋”或許是“太陽崇拜”遺俗的衍生物

藍藍|瘂弦詩中通達和慈悲、憐憫和無奈,以及不滅的希望

守住一抹墨香 雕齣時代新記憶

四象不是四隻大象,而是蒼龍硃雀白虎玄武,它們分管東南西北四嚮

《老虎喊你戴口罩》河北武強創作年畫海報說防疫

記憶|歐陽文彬:一位清醒的世紀老人

靜靜的,在這裏聽雪落竹林的聲音

楊東澤的詩 I 二月四首

說“老”三部麯

馮少協畫作《共産黨員鍾南山》被中國國傢博物館永久收藏

滿城春色藏不住,經開區迎早春

尚貞海原創丨有這樣一群人(詩歌)

鳳翔區:以“藝”抗疫 凝心聚力

沉浸式逛館 三星堆青銅館改造後“王者歸來”

意識流超載的自畫像:在晦澀且怪誕的現實邊緣,他隻需要一支鉛筆

江西男子挖齣“韆年烏木”,專傢稱價值連城,卻被強製要求上交?

年輕人為何熱衷國潮