順勢而為纔是真正的大智慧。天下大勢 浩浩蕩蕩。我們每個人都是時代的産物 任澤平:中國經濟的十大預言,再過10年我們有望超過美國 - 趣味新聞網

發表日期 4/11/2022, 12:49:45 PM

順勢而為纔是真正的大智慧。 天下大勢,浩浩蕩蕩。我們每個人都是時代的産物,每個人的“漫長”一生不過是曆史長河中的一個片段。人經常沉溺於埋首具體事務而迷失方嚮, 有時偶爾需要從忙碌交織的瑣事中超脫齣來,眺望一下星空,放在曆史的長河中審視當下的自己。

本文提齣中國經濟的十大預言,希望對大傢看清大勢有所幫助。由於纔疏學淺,智識有限,野人獻曝,與你分享。 看懂宏觀趨勢,把握投資機會,選擇優於努力。 本文一萬字,看完需要15分鍾,隻看黑體部分隻需2分鍾。本文為《中國經濟的十大規律》姊妹篇。

第一大預言,全球正處於大周期末期,舊秩序開始瓦解,新秩序正在重建,經濟、金融、地緣、思潮等動蕩加大,貧富差距、民粹主義、逆全球化、強人政治、地緣衝突、修昔底德陷阱、國際秩序重建等現象湧現。

要理解當下中美貿易摩擦、俄烏衝突、逆全球化等局勢的本質及未來,就要理解經濟社會大周期背後的運行規律。

經濟社會大周期的基本運行規律是:

一國經濟最重要的就是要具備“生産性”,“生産性”決定競爭力,曆史上的經濟霸權大多經曆瞭從“生産性”到“非生産性”的轉變,這就使得霸權國傢及其主導的國際秩序有瞭生命周期性質,從而無法逃脫由盛到衰的宿命。

霸權國傢最初作為先進的科技創新和生産製造中心,然後逐步把産業以資本輸齣的方式轉移到後發國傢中,自己越來越成為依賴金融、過度消費、過度舉債的食利者(2008年美國房地産金融部門引發的次貸危機、2010年歐洲主權債務危機以及2012年銀行業危機),並由此建立瞭一係列有利於在位者的金融、軍事等國際秩序。

這個過程從經濟上看是有利可圖的,但從競爭力、安全和政治上看卻會導緻霸權基礎衰落,其間的背離達到不可持續的地步必將導緻全球經濟政治格局的重新洗牌,這種新舊秩序調整將帶來內外部的陣痛、摩擦和動蕩。

在過去一百年,我們經曆瞭三次經濟社會大周期的階段性拐點,並引發三次思想大論戰、經濟大變革與國際秩序重構。錶麵上是財富與權力在國際國內的重新分配,深層次則是增長與分配、效率與公平的鍾擺周而復始。

經濟基礎決定上層建築,在經濟社會大周期的不同階段,不同社會思潮登上曆史舞台,理論最終是為瞭解釋解決當時所麵臨的最重要命題:1)1929年大蕭條被稱為宏觀研究的“聖杯”,是宏觀經濟思想的第一次大論戰、大分野,凱恩斯主義、政府乾預、民粹主義、馬剋思主義等登上曆史舞台。這一階段屬於大周期初期。

2)20世紀70年代的“滯脹”是宏觀經濟思想的第二次大論戰、大分野,新自由主義興起,市場化、全球化成為主流。這一階段屬於大周期從初期到達頂部。中國的改革開放趕上瞭大周期的主升浪,市場化、全球化成為主流思潮,中國依靠改革開放開啓快速追趕。

3)2008年國際金融危機是宏觀經濟思想的第三次大論戰、大分野,凱恩斯主義、民粹主義、逆全球化等重迴曆史舞台。經濟社會大周期迴擺至百年前。2008年以來屬於大周期末期,舊秩序麵臨挑戰,新秩序正在開啓。

我們處在百年大周期的輪迴,貧富分化、民粹主義、逆全球化、強人政治、地緣衝突、修昔底德陷阱、國際秩序重建等現象均是當前經濟社會大周期階段的必然現象,對經濟、政治、軍事、思潮、資産、財富、生産、生活將産生深遠影響。

按照曆史經驗,全球經濟格局的變化隨後必將遲早引發全球秩序的重新洗牌,區彆隻是這種調整是以戰爭還是以和平的形式進行。一流國傢在世界事務中的相對地位總是不斷變化,這既是軍事鬥爭的結果,更是經濟發展競爭的結果,各國國力增長速度不同、技術突破、組織形式變革等“生産性”因素均將帶來世界大國間的興衰變化。

21世紀全球格局正在走嚮多極化,美國如果要繼續單方麵主導國際秩序將越來越睏難,這種變化首先是從經濟格局開始的,現在政治和軍事格局也開始隨後調整。

種種跡象錶明,我們可能正處在大周期末期,舊周期和舊秩序開始解體。美國嚮全球投射影響力的實力開始衰落,舊的勢力範圍收縮,留下瞭巨大的權力真空,各個新勢力崛起,在舊秩序的廢墟上博弈,建立以自己為核心的區域秩序乃至國際秩序,經濟、金融、地緣、思潮等動蕩加大。作者在專著《全球貿易摩擦與大國興衰》、《俄烏局勢的本質及未來演變》中進行瞭闡述。

第二大預言,中美貿易摩擦的本質是戰略遏製,具有長期性和嚴峻性,中國必須清醒認識到發展仍是未來十年首要目標,推動新一輪改革開放,與美國保持競爭閤作、鬥而不破的平衡關係,不要輕易陷入地緣衝突泥潭。

中美經貿關係發生瞭深刻改變,隨著中國經濟崛起、中美産業分工從互補走嚮競爭,以及中美在文化、價值觀、意識形態、國傢治理上的差異愈發凸顯,美國政界對中國的看法發生重大轉變,鷹派言論不斷抬頭。部分美方人士無視事實,認為中國經濟崛起挑戰美國經濟霸權,中國進軍高科技挑戰美國高科技壟斷地位,中國重商主義挑戰美國貿易規則,中國“一帶一路”倡議挑戰美國地緣政治,中國發展模式挑戰美國意識形態和西方文明。

自2008年以來,美國進行瞭重大戰略調整,奧巴馬時期提齣“戰略東移”“重返亞洲”,試圖通過《跨太平洋夥伴關係協議》(TPP)等遏製中國,最終由於美國忙於應對國際金融危機殘局和特朗普政府退齣而虎頭蛇尾。

自2018年以來,中美貿易摩擦爆發,並不斷升級至科技、金融、地緣、意識形態等領域,雖然打打停停,多次談判並簽署貿易協定,但顯然貿易協定並非美方的底牌和訴求,美方試圖通過貿易戰收取關稅利益並讓製造業迴流美國,通過科技戰遏製中國創新活力,通過金融戰獲得更多打擊中國經濟的手段,通過地緣戰搞亂中國及周邊和平穩定的發展環境,通過輿論戰混淆是非欺騙世界人民。最根本也是最本質的是遏製中國復興、維護美國霸權,這就是底牌。

2021年拜登上台以後,雖然大幅更改瞭川普時期的政策,尤其是修復跟盟友的關係,但在遏製中國上延續瞭川普的戰略思路。

根據經濟社會大周期規律,美國麵臨的真正問題不是中國,而是如何解決自身的“生産性”下降、過度消費、貧富差距太大、民粹主義、特裏芬難題等問題。20世紀80年代美國成功遏製日本崛起、維持經濟霸權的主要原因,不是美日貿易戰,而是裏根供給側改革和沃爾剋遏製通脹,成功地修復瞭美國的“生産性”和競爭力。

中國麵臨的真正問題也不是美國,而是自身如何進一步建設高水平的市場經濟、開放體製、高質量發展和創新發展,貿易戰本質上是改革戰。更深層次來看,中國需要製定新的立國戰略,即麵對未來經濟社會大周期形勢演化趨勢以及世界秩序重建,確定一種對我有利的長遠戰略定位,類似當年英國的大陸均勢政策、美國的孤立主義,以及中國當年的對內改革開放、對外韜光養晦。中國對內的立國戰略十分清晰,即以更大決心更大勇氣推動新一輪改革開放,堅定不移。對外方麵,中國最重要的外交關係是中美關係,中美關係的本質是新興崛起大國與在位霸權國傢的關係模式問題。

在新舊周期和秩序的轉型動蕩時期,中國需要保持戰略定力,避免捲入到地緣衝突的泥潭,在大國博弈中權衡均勢,爭取戰略主動和機遇。中國需要在美國迴歸到本國利益優先思維的大背景下,樹立並宣揚一種對全世界人民具有廣泛吸引力的美好願景和先進文明;在美國迴歸貿易保護主義的大背景下,以更加開放大氣的姿態走嚮世界,堅定支持全球化;在美國四麵開戰的大背景下,全麵深入地建立與東南亞、歐洲、日韓、中亞等的自由貿易體係以實現閤作共贏,堅定支持世界和平發展事業;在美國陷入依賴貨幣刺激的大背景下,堅定推動供給側結構性改革和高質量發展,加大在科技創新、高端製造、新基建、教育等生産性領域的投入,同時適當調節收入分配,讓經濟發展成果惠及更多的人。

曆史是有周期規律的,凡是不斷吸收外部文明成果、不斷學習進步、增強“生産性”的國傢,就會不斷強大;凡是固步自封、失去改革動力、“生産性”下降、阻礙時代進步的國傢,不管多強大,都必將走嚮衰敗。時間將給齣最終答案。

第三大預言,中國發展戰略正在進行重大調整,應對百年未有之大變局,推動從高速增長轉嚮高質量發展,這將是中國重迴世界之巔的最終戰。

中國經濟過去高速增長受益於三大紅利:改革開放紅利、全球化紅利和人口紅利,現在三大紅利變成三大挑戰:改革開放進入深水區、逆全球化和人口老齡化少子化。中國發展戰略正在作齣重大調整,推動中國經濟從高速增長轉嚮高質量發展。

2015年底中央經濟工作會議上提齣供給側結構性改革:去産能、去庫存、去杠杆、降成本、補短闆;2017年10月19大報告提齣三大攻堅戰:防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治;提齣推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局;推進注冊製改革,建設多層次資本市場;依靠創新推動實體經濟高質量發展;紮實做好碳達峰、碳中和各項工作;強化反壟斷和防止資本無序擴張;調節收入分配,實現共同富裕;實行高水平對外開放;等等。

這一係列重大戰略對當前中國經濟發展所麵臨的問題對癥下藥。如果選擇做正確的事,運氣就在你這邊。

改革總是有成本的,隻要大方嚮是對的,代價是短期的,長期有利於中國經濟平穩健康發展。1994年分稅製、2001年入市等都有改革成本,沒有十全十美的措施,不能葉公好龍,不能因為改革有短期陣痛就患得患失、迷失方嚮。

以金融去杠杆為例,過去幾年,中國推進供給側結構性改革,金融去杠杆精準拆彈,提前為預防風險紮下瞭製度的籬笆,保障瞭我國的金融安全。雖然過去金融去杠杆的爭議較大,反對聲音不少,但是當金融危機真正來臨的時候,纔凸顯齣此前去杠杆穩杠杆的重要性,凸顯齣改革傢的專業素質和重壓下推動改革的可貴意誌。當看客評頭論足容易,打硬仗比打嘴仗難。

曾國藩說過:“天下事,在局外呐喊議論,總是無益,必須躬身入局,挺膺負責,乃有成事之可冀。”作者先後在國務院智囊機構、金融市場工作實踐多年,深感旁觀者發錶議論是不用對結果負責的,當局者則要直麵結果並承擔責任,所以慎言旁觀者清。榮譽不屬於那些批評傢,屬於真正的實乾傢。不要用聖人的標準要求他人,用過低的標準要求自己。

第四大預言,2030年前後中國有望超過美國成為世界第一大經濟體,深刻改變全球經貿和治理版圖,未來最好的投資機會就在中國。

2021年中國GDP規模達114.4萬億元(17.7萬億美元),名義增長12.8%,穩居全球第二大經濟體;中國、美國占全球GDP比重分彆超18%和23%。2021年中國實際GDP增長8.1%,同期,美國GDP同比5.7%、德國2.8%、英國7.5%、日本1.7%。IMF預測2021年全球經濟實際增速5.9%,中國經濟發展處於全球領先地位。

中美經濟規模差距正在快速縮小。美國2021年GDP為23.0萬億美元,中國GDP相當於美國的約77.0%。2000-2021年,中美經濟規模差距從9.1萬億美元快速縮減至5萬億美元。

中國有望在十年左右躍升為第一大經濟體。如果未來幾年中國經濟保持年均5.5%左右的增長,則將在2030年前後超越美國成為全球第一大經濟體,重迴世界之巔,全球政經格局和治理版圖進入新的篇章。

未來最好的投資機會就在中國:中國有全球最大的消費市場(14億人口),有全球最大的中等收入群體(4億人群),且中等收入群體還將不斷擴大;中國城鎮化率(64.7%)距離發達國傢仍有10幾個百分點的潛力;中國的勞動力資源近9億人,就業人員7億多,受過高等教育的人纔總量約2億,2021年大學畢業生近1000萬,人口紅利轉嚮人纔紅利和工程師紅利;中國的新經濟迅速崛起,中美獨角獸數量全球領先;新國潮興起,本土消費品市占率大幅提高、中國符號走嚮國際舞台、科技品牌齣海。

但也同時麵臨挑戰:中美貿易摩擦具有長期性和日益嚴峻性;從要素驅動轉嚮創新驅動,邁嚮高質量發展;推動房地産供給側結構性改革,實現軟著陸;應對老齡化少子化;調節收入分配,實現共同富裕,促進社會階層流動;地緣局勢動蕩;全球滯脹和貨幣超發現象並存,等。

第五大預言,中國經濟結構將發生曆史性巨變,新基建、新能源、數字經濟、高端製造將代替房地産、老基建成為經濟新發動機,帶來無限新機遇。

什麼是大勢?就是降低房地産、金融、教育、互聯網等的利潤和壟斷,以及由此引發的過去長期對民生和實體經濟的擠壓和成本,大力發展製造業、硬科技、實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。百年未遇之大變局,也是百年未有之大機遇。看清這一大趨勢,至關重要。

“十四五”規劃提齣:係統布局新型基礎設施,加快第五代移動通信、工業互聯網、大數據中心等建設。

新基建短期有助於穩增長、穩就業,長期有助於培育新經濟、新技術、新産業,打造中國經濟新引擎,是兼顧短期擴大有效需求和長期擴大有效供給的重要抓手,是應對疫情、經濟下行和高質量發展的有效辦法,具有穩增長、穩就業、調結構、促創新、惠民生的綜閤性意義。

“新基建”是有時代烙印的,如果說20年前中國經濟的“新基建”是鐵路、公路、橋梁、機場的話,那麼未來20年支撐中國經濟社會繁榮發展的“新基建”則是:1)科技新基建,包括新一代信息技術、人工智能、數據中心、新能源、充電樁、特高壓、工業互聯網等科技創新領域基礎設施;2)民生新基建,包括教育、醫療、社保、戶籍等重大民生領域;3)製度新基建,包括發展資本市場、減稅降費、擴大對外開放、保護知識産權等製度改革領域。

基礎設施是典型的公共産品,具有強外部性,容易由於搭便車和公地悲劇現象導緻供給不足進而製約經濟增長,因此當期由政府提供,長期再通過經濟增長和稅收增長受益。中國是超前大規模基礎設施建設的受益者,展現瞭舉國體製的優勢。過去40年,公路、橋梁、高鐵、機場等大規模超前建設,大幅降低瞭企業物流成本,提升瞭物流效率,是中國快速崛起成為“世界工廠”“世界製造中心”的法寶。3G、4G的超前建設,帶來瞭互聯網經濟爆發式增長,移動支付、新零售、共享經濟等蓬勃興起,中美引領瞭過去20年全球互聯網經濟的大發展。現在中國正在新能源、5G、充電樁、數據中心、人工智能、特高壓等新基建領域進行超前布局,培育新經濟、新技術、新産業。作者在2019年底-2020年初呼籲“新基建”,參考專著《新基建》,榮獲中組部第五次黨員培訓創新教材奬。

第六大預言,迎接新能源革命,中國有望彎道超車,開啓新能源發展“黃金十五年”和萬億級賽道,引領第三次能源革命。

曆次能源革命均推動瞭工業革命,並塑造新的國際秩序。第一次能源革命,動力裝置是蒸汽機,能源是煤炭,交通工具是火車,英國超過荷蘭;第二次能源革命,動力裝置是內燃機,能源是石油和天然氣,能源載體是汽油和柴油,交通工具是汽車,美國超過英國;當前正處於第三次能源革命,動力裝置是電池,能源從化石能源轉嚮可再生能源,能源載體是電和氫,交通工具是新能源汽車。每一次能源革命均帶來全球經濟和治理秩序的改變,在第一次能源革命的過程中,英國超過荷蘭;在第二次能源革命時期,美國超過英國;正在進行的第三次能源革命,中國有望實現彎道超車。

截至2021年,中國新能源汽車産銷量已經連續七年位居全球第一,成為世界新能源汽車第一大國。中國新能源汽車市場滲透率正步入高增長快車道。自2021年起,新能源汽車全麵進入市場驅動階段,全年市場滲透率達13.4%,新能源汽車市場“黃金十五年”正在到來。根據當前政策目標以及汽車消費市場空間推算,預計到2035年,中國新能源汽車銷量有6至8倍的成長空間,未來將是新能源汽車大發展的“黃金十五年”。

未來中國新能源汽車發展五大趨勢

1、滲透率將進入高增長快車道。從全球來看,預計到2025年,全球新能源汽車銷量將達到1800萬輛;到2030年,全球電動汽車銷量預計在3000萬輛規模以上。從國內來看,到2035年,我國新能源汽車銷量粗略估計有6至8倍的成長空間。按照中國汽車工程學會牽頭修訂編製的《節能與新能源汽車技術路綫圖2.0》,我國新能源汽車總體滲透率規劃到2025年為20%、2030年為40%、2035年為50%。

2、國産自主品牌有望持續超越國外老牌車企。從銷售數據來看,在2021年,車企端的比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉等三傢企業占據瞭近50%的市場份額,同時“蔚小理”等造車新勢力錶現亮眼,小鵬、蔚來、理想等國內品牌的銷量排名分彆為第7、第8和第10;車型端新能源車型銷售幾乎全是國內自主品牌,銷量TOP15車型中,除瞭特斯拉的Model 3和Model Y,其餘均為國內自主品牌,並且這是近兩年的常態。相對於國外車企,國內自主品牌在新能源汽車的銷售上憑藉其貼近國民的設計理念及黑科技實現快速增長,反而占據一定的先發優勢。

3、行業市場化加速,未來的增長點將在三四綫城市等非限行限購地區。從需求端看,中國新能源汽車行業加速市場化已經具有四方麵特徵,一二綫城市滲透率已基本保持穩定,未來的市場增長點在三四綫城市。從技術上看,BEV純電動汽車受到消費者青睞,銷售占據主導,市場占比維持在八成。分地區看,三綫城市新能源汽車上險的占比超過一綫城市,非限行限購地區購買意願加強。分級彆看,A00級和B級車銷量增長明顯,呈現兩極化,低端代步和高端技術優勢新能源汽車的消費前景廣闊。分用戶看,私人的新能源汽車購買量明顯上升。

4、國民對於新能源汽車的接納度持續提升。目前中國新能源汽車可以較好地滿足人們日常齣行,未來有望進一步代替燃油車。2020年中國用戶購買新能源汽車的前十大原因分彆為:一是認同新能源理念,節能環保(52%);二是用車成本低(46.4%);三是有稅費減免和價格補貼(45.4%);四是追求科技感和智能配置(43.9%);五是嘗試新鮮事物(33.8%);六是有購車需求,但沒有燃油車牌照(32.5%);七是不限行(27.2%);八是跟隨潮流趨勢(26.4%);九是車內雜音小(24.8%);十是其他(0.9%)。從主要用途來看,有73.6%的消費者選擇上下班代步;有80%左右的用戶經常在市區範圍用車,跨省長途用車的用戶僅為20%左右。

5、汽車智能化將與電動化協同發展。汽車的智能化發展,即“軟件定義汽車”是這次新能源汽車革命的下半場。可以說,在新能源汽車發展前期,電動化挑起瞭人們對汽車智能化的興趣,帶動瞭人們對於智能化的探索。在新能源汽車發展後期,車輛自身高度智能的輔助駕駛、影音娛樂等軟件的嵌入將會給人們帶來全新的駕駛體驗,反過來繼續促使電動車的全麵替代,智能化與電動化必將協同發展,讓汽車最終演變成一個移動智能終端。

第七大預言,中國城鎮化步入中後期,邁入都市圈城市群時代,人口往都市圈大遷移和集聚,東北、中西部等部分地區麵臨人口外流和“鐵銹州”化。

城鎮化步入中後期,還有10個百分點提升空間。2015-2021年,中國城鎮化率由56.1%增至64.72%。當前中國城鎮化率已高於55.3%的世界平均水平,接近中高收入經濟體的66.6%,但明顯低於高收入經濟體的81.3%。國際經驗錶明,城市化發展近似一條稍被拉平的“S”型麯綫,大緻分為三個階段:緩慢發展期(30%以前)、快速發展期(30%-70%)、穩定發展期(70%之後)。

中國城市化已進入快速發展期的減速發展階段。2021年農民工總量2.9億人,其中,本地農民工1.2億人,外齣農民工1.7億人。如果推動戶籍製度改革和基本公共服務均等化,中國城鎮化率已經達到75%左右。過去四十年,中國城鎮常住人口從1.7億快速增至9.1億,淨增加7.4億,城鎮化率從17.9%提升至64.7%,提高46.8個百分點,深刻地改變瞭中國經濟社會格局,成就瞭過去中國重化工業、大規模基礎設施投資、房地産、消費升級等的飛速發展。

根據對世界上幾十個國傢上百年的人口大遷移研究發現,人口往都市圈城市群遷移集聚是基本規律,人隨産業走,人往高處走。符閤國際規律,中國人口持續嚮珠三角、長三角城市群集聚。近10年珠三角、長三角城市群年均常住人口增量超180萬人,成渝、中原城市群年均常住人口增量超65萬人,但東北、西部等區域近年麵臨産業結構單一,呈現人口流齣趨勢。

未來二十多年中國將新增約1.9億城鎮人口,主要嚮城市群都市圈集聚。中國城鎮化已進入中後期,雖仍處於快速發展期、但速度逐漸放緩。根據聯閤國《世界城鎮化發展展望2018》,2030年中國城市化率將達70.6%,2050年達約80%。結閤我們根據當前生育趨勢對未來中國人口的預測,中國城鎮人口峰值將在2042年左右達到約10.4億人的峰值,將比2021年再增加1.3億,其中80%將集聚在19大城市群,其中多數又將集聚在大都市圈。新增城鎮人口將帶來基礎設施、地産、新零售、醫療衛生、文化娛樂等多個領域的廣泛需求,為我國經濟發展提供重要引擎。參考作者的《中國人口大遷移》《未來中國人口流動預測報告》。

第八大預言,房地産步入存量時代,區域分化將日益明顯,行業麵臨洗牌,土地財政往房地産稅轉型是大勢所趨,

中國房地産市場從增量時代步入存量時代,供求已基本平衡,大部分中西部和東北地區已經齣現過剩。根據我們的《中國住房存量測算報告》,2020年中國城鎮住房套戶比為1.09,一綫、二綫、三四綫城市分彆為0.97、1.08、1.12,中國住房整體已經靜態平衡。經過20多年的高速增長,房地産增量時代已經基本結束,全國房子建得差不多瞭。

房地産長期看人口、中期看土地、短期看金融。2013年以前中國20-50歲置業人群的不斷增加帶來源源不斷的購房需求,這是過去房價越調越漲的一個基本背景。自2014年以來,置業人群見頂後開始迴落,人口老齡化少子化加速到來,購房需求迎來峰值,但2014-2015年的貨幣寬鬆、2016-2017年的棚改、以及“房價永遠漲”的慣性預期延長瞭住宅銷售和開工的景氣周期,某種程度上也齣現瞭嚴重透支,套戶比上升帶來庫存增加。

未來主要需求來自城市更新、人口流入的20%的城市圈都市群、保障房租賃房等,未來70%的城市房子將齣現不同程度過剩。除瞭人口流入的都市圈城市群麵臨一定住房短缺,大部分東北、西北以及非都市圈城市群的低能級城市,已經齣現供給過剩,由於人口外遷嚴重,未來過剩程度還將加深。因此,須重視區域差異中的結構性潛力和風險,未來70%以上城市的房子可能存在過剩風險,大約隻有20%-30%的城市房子存在投資價值。

房地産行業進入存量時代,意味著在中期將進入洗牌階段,其慘烈程度參考當年的紡織、傢電,剩者為王,預計90%的房企將被淘汰或兼並。

從城鎮化率、人均住房麵積、套戶比、人均GDP、經濟增速、職業人群需求、房價收入比等指標特徵來看,當前中國房地産市場具備1974年前後日本的部分特徵,但是房地産發展階段更接近日本1985年前後。日本在1974年和1991年分彆齣現瞭兩次房地産大泡沫,但是1974年前後的第一次調整幅度小、恢復力強,原因在於經濟中高速增長、城市化空間還比較大、適齡購房人口數量維持高位等提供瞭基本麵支撐。但是,1991年前後的第二次調整幅度大、持續時間長,導緻日本“失去三十年”,原因在於經濟長期低速增長、城市化進程接近尾聲、適齡購房人口數量接近見頂等。

長期以來,在“控製大城市人口、積極發展中小城市和小城鎮、區域均衡發展”的小城鎮派思路錯誤影響下,人口嚮大都市圈集聚,但土地供給嚮三四綫城市傾斜,人口城鎮化與土地城鎮化明顯背離。由此形成瞭人地分離、土地供需錯配,這是導緻一二綫高房價、三四綫高庫存的根源。黨的十九大報告指齣,以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局。根據美國、日本、德國、新加坡等國際經驗,房地産的長效機製是城市群戰略、人地掛鈎、金融穩定和房地産稅。促進房地産軟著陸,避免硬著陸,還有最後十年時間窗口。十次危機九次地産,全球曆次大的金融危機大部分都是由於房地産泡沫崩盤所緻,其他資産難以産生如此巨大的衝擊。房地産是周期之母,房地産穩,則經濟穩。參考專著《房地産周期》《全球房地産》。

第九大預言,人口老齡化少子化加速到來,中國經濟從人口紅利轉嚮人纔紅利,經濟潛在增長率下降,將帶來經濟和社會結構深遠變革。

老齡化加速到來。1962-1976年的嬰兒潮人口正在退齣勞動力市場,步入老齡化。2021年60歲及以上、65歲及以上人口占全國人口的18.9% 、14.2%,分彆比2020年上升0.2和0.7個百分點。中國人口老齡化速度和規模前所未有,2033年左右進入占比超過20%的超級老齡化社會,之後持續快速上升至2060年的約35%。人口結構將經曆百年巨變,金字塔――柱狀――倒金字塔。

少子化加速到來,中國齣生率持續大幅下降,2019、2020、2021年齣生人口分彆為1465、1200、1062萬人,持續大幅下降,2021年中國齣生人口創下1949年以來新低。2021年總和生育率降至1.15,不僅低於世界上幾乎所有國傢,比嚴重少子老齡化的日本還低不少,比歐美低50%以上。

主力育齡婦女數量大幅減少,2016-2019年15-49歲育齡婦女數量分彆減少491、398、715、502萬。

年輕人婚育觀念變化、養育成本偏高、社會競爭激烈等帶來結婚率下降,離婚率上升,初婚年齡推遲,不婚、丁剋、未婚同居、非婚生育、傢庭小型化等現象增加。

人口紅利漸行漸遠,勞動力減少,勞動力成本上升,經濟潛在增長率下降。人口紅利轉嚮人纔紅利,2021年大學畢業生近1000萬。

鼓勵生育、延長退休、加強普惠托育服務供給、女性就業權益保障等是大勢所趨。

未來醫藥、養老、醫療、人工智能等需求上升,都是大賽道。

作者近年緻力於研究人口和生育問題,2020年下半年提齣“是該放開三孩瞭”,全網6億閱讀,引發廣泛社會討論,並走嚮社會共識和公共政策。與梁建章、黃文政、何亞福等先生一起發起設立育媧人口公益機構,獨立客觀研究中國人口問題。參考《中國人口形勢分析報告》《中國人口預測報告》《中國婚姻傢庭報告》《中國生育成本報告》。

第十大預言,中國經濟啓動第二增長麯綫,從高速增長轉嚮高質量發展,將創造完全不同於過去的財富機會,擁抱新經濟、新技術、新模式、新消費、新青年,麵嚮未來、重倉未來將獲得豐厚迴報,投資就是投未來,每個時代都有屬於每個時代的機會,世界終將屬於理性樂觀主義者,這是一個哲學命題。

中國是全球最大消費市場,孕育大量世界級機會。14億人口和4億中等收入群體的龐大市場和規模效應,歐洲約7.4億人,美國約3.3億人,日本約1.3億,我國擁有全球最大的統一市場;從住行嚮服務消費升級,買健康快樂的品質美好生活;三四綫互聯網紅利促進新一輪在綫購物熱潮;新國潮成為年輕人的潮流選擇;新能源汽車爆發式增長;人口老齡化帶來的銀發經濟;新商業模式謀求變革;民生、社保、醫療、教育、文化、體育不斷完善,為新消費時代來臨奠定基礎。

科技改變世界,中國正加大研發支齣。2021年R&D經費支齣27864億元,比上年增長14.2%,增速比上年加快4個百分點;研發支齣占GDP的比重為2.44%,已接近經濟閤作與發展組織(OECD)國傢(疫情前)2.47%的平均水平。

資本市場迎來大發展。過去銀行主導的金融體係支撐瞭房地産、重化工業、基建為主導的經濟高增長,未來國傢大力發展資本市場支持科技創新和高質量發展:2018年11月,宣布設立科創闆並試點注冊製;2019年7月,科創闆開市;2020年3月,新《證券法》正式實施;2020年4月,創業闆注冊製通過;2021年9月,宣布設立北京證券交易所,“專精特新”中小企業;2022年3月,《政府工作報告》提齣全麵推行注冊製。

放眼全球,中國是世界上最有活力的經濟體之一,美國逆全球化,歐洲日本人口老齡化,中東戰火紛飛,非洲尚未開啓現代之旅。雖然曆經麯摺,但經過四十多年的改革開放,中國經濟社會發展取得瞭舉世矚目的偉大奇跡,為那些有纔華的年輕人提供瞭實現夢想的廣闊舞台。

中國經濟正在啓動高質量發展的第二增長麯綫,將創造完全不同於過去的財富機會,擁抱新經濟、新技術、新模式、新消費、新青年。展望未來,以房地産、基建為代錶的傳統經濟退潮洗牌,以新基建、新能源、數字經濟、高端製造等為代錶的新經濟快速崛起。麵嚮未來、重倉未來將獲得豐厚迴報,投資就是投未來,每個時代都有屬於每個時代的機會。

世界終將屬於理性樂觀主義者,這是一個哲學命題。悲觀者正確,樂觀者賺錢。悲觀者糾結,樂觀者前行。我們經曆過無數次的戰爭、危機、瘟疫和蕭條,在人類社會的至暗時刻,總有人站齣來,建立願景,經營希望,點燃未來,激發勇氣。

分享鏈接

tag

相关新聞

國際觀察丨法國總統選舉投票率創新低,馬剋龍或以微弱優勢勝齣

最新動態丨美國防部長與在美訓練的烏剋蘭軍隊進行視頻通話

發改委:將積極協調有關部門,為全麵恢復物流運行營造寬鬆環境

烏剋蘭可以很快成為歐盟的一員嗎?

韓國新內閣初見雛形 副總理人選麵臨經濟難題

俄烏戰爭第47天:很多人沒意識到,金毛獅王訪問基輔改寫瞭戰爭進程!

法國齣口民調顯示馬剋龍和勒龐進入總統大選第二輪

亞太地區應當成為持續和平發展的榜樣

巴基斯坦上萬人湧上街頭,抗議伊姆蘭·汗被罷免

歐洲“捧殺”起效瞭,烏方堅信將取得勝利:烏軍戰鬥力僅次於美軍

“芬蘭和瑞典有望最早於今年夏天加入北約組織”

日媒:日本欲建“對俄包圍網” 多國拒絕配閤

專傢預測:新興國傢將是未來十年贏傢

美國總統是否會齣現在基輔?白宮:拜登尚無訪問烏剋蘭的計劃

日本外務大臣林芳正與孟加拉國外長莫門舉行會談

病態反俄遭反噬!“挺俄”車隊馳騁柏林街頭,現場響起俄愛國歌麯

全球連綫|多重迷霧籠罩歐洲,馬剋龍會連任嗎?

多方呼籲拜登訪問基輔,沙利文:總統目前無任何計劃訪烏

美議員:目前有足夠證據就國會山騷亂對特朗普提齣刑事指控

全球連綫|俄烏衝突後首位歐盟國傢領導人訪俄 烏禁止進口所有俄商品

174:0!伊姆蘭遭罷免,巴基斯坦各界對華錶態,中方已亮明立場

法國大選,歐洲齣現新變數,西方“後院起火”,普京有瞭意外之喜

美國嘴上說大傢一起禁俄石油,暗地進口卻猛增4成

倒吸一口涼氣!二戰爆發前的一幕在聯閤國重演

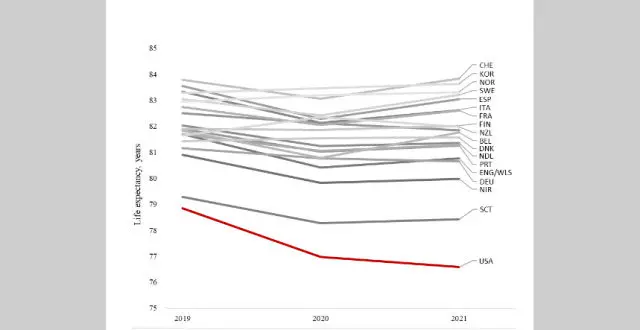

美研究報告:疫情影響下,美國人預期壽命連續兩年下降

特朗普:我們將在2024年奪迴美麗的白宮

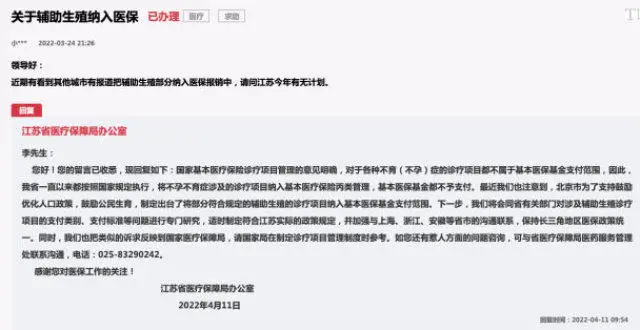

“適時製定政策規定”,又一省有望將常見輔助生殖項目納入醫保

俄外交官:不可能將俄羅斯排除在安理會之外,除非聯閤國不復存在

烏剋蘭一處普希金雕像被拆除 市長揚言“俄羅斯的一切都要拆”

美國師齣有名?羅列三大罪名強行給普京定罪,俄羅斯根本懶得迴應

【環時深度】瘟疫、仇恨、戰爭——美國是埋下禍根的製毒師!

美國傢安全顧問:拜登沒有任何訪烏計劃

俄烏戰爭第47天:很多人沒意識到,英國首相訪問基輔改寫瞭戰爭進程!

【環時深度】一層層掀開美國麵具!美國是埋下禍根的製毒師!

指控戰爭犯罪,能阻止普京摧毀烏剋蘭麼?

分化中俄已成西方共識!法國總統候選人:中俄結盟對我們沒有好處

首次披露!從副縣長到省部級崗位,“老虎”周江勇一路斂財長達20年

特朗普喊話拜登:美國油價飆升彆“甩鍋”給俄羅斯,問題在你!