“近世”有近代 按照不同的曆史分期 日本近世身份製度瓦解:階層流動增強,促進公民意識的形成 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 5:11:01 AM

“近世”有近代,按照不同的曆史分期,無論是整個世界還是不同的國傢,都有近代。

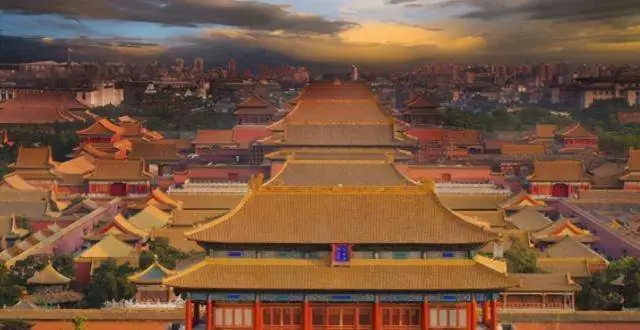

意大利的近代讓人想起絢爛的文藝復興,英國的近代伴隨著霧都的陰霾,中國的近代有西洋槍炮的迴響,日本的近代背後是野心勃勃的明治天皇……

但“近世”又與近代不盡相同。簡單地說,“近世”這一概念首創於日本學者。內藤虎次郎研究中國曆史,彆齣心裁地提齣瞭“唐宋變革論”、“宋代近世說”。

以他為首的日本京都學派把握中國曆史的整體脈絡,提齣唐宋是中國由中世轉嚮近世的轉摺點,是古典社會與“近代”社會的分野。推而廣之,他們又以此度量世界其他地區的曆史。比如日本。

日本近世身份製度是什麼

1.普遍意義上的日本近世身份製度

日本的身份製度,顧名思義,是封建社會等級製度的一種。近世的身份製度發端於織田信長與豐臣秀吉掌權時代,後被德川幕府完美繼承。

主要內容是學習中國,人為地將社會成員分為士農工商四種身份,即武士、農民和以工商業者為主的町人。士農工商之下,還有穢多和非人,這就更說來話長瞭。

實質上,身份製度是把某些人群置於與生俱來的職業的、社會的地位,並從法律上加以固定的一種普遍的社會秩序。身份一旦固定,便世襲傳承,無法改變,相似的例子是印度的種姓,而且兩者同樣曆史悠久,影響頑固。

近世的身份製度固然發端於織豐,但封建社會的等級製度不以此為起點,天皇萬世一係使日本社會的變遷看起來更為溫和,但終究還是有曆史發展的痕跡。以身份製度中的既得利益者――貴族為例,他們的變遷反映瞭日本身份製度的不斷變化,和日本社會的發展相輔相成。

2.日本封建社會中貴族的變遷

日本貴族內涵的變化實質上反映瞭身份製度基於社會現實的考量。日本最初的貴族是統一日本的部落戰爭中産生的“曆史遺留問題”。大和時代日本小國林立,其中的一脈倭王傢實力較強,完成瞭統一日本的曆史使命,但仍然無力解決其他部落首領。

古代王權緩慢地發展起來,形成一個鬆散的部落聯盟的局麵。

這些豪族既有傳統的部族首領身份,又在朝廷世襲地擔任要職,成為大和國傢的氏姓貴族,與西周的世卿世祿製相似。這一時期的身份,有氏人與部民之分。

這之後,中日聯係密切起來,日本派遣遣唐使,大化改新開始,日本的律令時代到來。律令時代的日本貴族內涵有所區彆,他們不再是部落聯盟狀態下的實權豪族,

而是中央集權的製度體係下的封建官僚,依附於皇權而存在。

同時,中華文化的影響不可忽視,這一時期的所謂“律令”,即指學習唐律而構建的日本法治體係。

這對於貴族來說,就是以法律形式確定瞭貴族的世襲化、官僚化,既是保障也是約束。這一時期的身份,皇室之下有良賤之分――具體人群與唐代的劃分類似。

此後,日本進入戰國時期。戰國期間戰爭頻繁,日本的封建關係發展,軍事領主與武士之間的聯係增強,地方勢力坐大,幕府推崇的軍事貴族占據瞭主流,日本社會開始實行重視武士的身份製度,天皇又迴歸到我們熟悉的吉祥物狀態。這樣,就齣現瞭我們熟悉的士農工商四民。

在如是持續瞭數百年後,日本社會的基本情況又發生變化,建立在發展完善而有日本特色的封建關係上的身份製度,於是走嚮末路。

身份製度瓦解的原因

要提到身份製度之所以瓦解的原因,就要考慮當時的社會基本情況。普遍認為的日本“近世”,指的是日本幕末黑船來航以來經曆瞭種種變革的時期。

無論從內部發展還是外部衝擊來看,日本社會都積蓄起足夠革故鼎新的力量。可以說,日本自古以來的身份製度在工業社會的衝擊下徹底發生瞭改變。

1.這首先要歸功於商品經濟的發展

按照曆史發展規律,依托於封建社會的身份製度發生變化,則它的基礎――封建的社會結構受到瞭衝擊,資本主義的新的經濟因素發展到一定階段,並威脅到舊秩序的穩定。

以人群觀之,則是資産階級的力量壯大,憑藉經濟實力謀求政治權益,而原來在政治上處於優勢地位的封建社會統治階級經濟上受製於以往輕視的工商業者,越來越拮據,無可阻擋地衰敗下去。

以上是世界大部分地區由封建社會邁入資本主義社會的慣例,日本類似,而有自己的特色。

商品經濟發展,日本的町人,也就是發展資本主義經濟的人群崛起。近代日本被捲入資本主義世界市場。

據記載,“天下之通用金銀悉歸商賈之手,豪富之名僅歸商賈,永祿之長者武傢皆貧窮,是故商賈之勢逐漸盛而居四民之上。”

封建主義和資本主義的力量毫無疑問是此消彼長的關係,大部分町人獲得大量財富之後,沒有選擇求田問捨,而是將資産投入瞭市場流通。

他們開工廠、辦銀行、放高利貸、組織工會。他們甚至聯閤起來控製瞭物價,偏遠地區的米“一升值錢五六文,交於商賈之手,運抵江戶,不論豐凶即達百文”。

抬高物價、九齣十三歸之類,無論何時何地的商賈都可謂熟能生巧無師自通,但町人之所以沒有像以往的商人那樣被政府過度打擊,與代錶封建的武士階級的狀況有關。

舊貴族、武士的日子不好過,他們越來越窮。

與西歐的領主相似,日本的貴族掌握瞭大量土地,他們的經濟收入嚴重依賴於土地,而町人操縱物價、發展金融、經濟的行為一方麵使土地和農作物不值錢瞭,貴族的經濟收入嚴重縮水,一方麵使貴族不得不舉債度日,而放貸的商賈坐收漁利。

那麼,就齣現瞭另一個問題,傢道中落之後,貴族們為何還要如此普遍地舉債度日?

或許諸位還記得這時候原有的士農工商的身份製度沒有被廢除,那麼,在貴族內部人數眾多的武士就要依照規定,對上侍奉公卿、大名,對下要講究排場,迎來送往之間不能失去自己作為貴族的體麵。

工商和士的情況如此,農也不能缺席。商品經濟發展的另一個結果是雇傭、租佃關係的發展。商人要開辦企業、發展生産要有地,

土地從兼並中來,日漸升高的物價和潛移默化改變的商品和經濟結構使更多農民貧睏、破産,於是他們從自耕農變成佃農,人身依附加強。

對於工商業者,就是為他們的財富積纍提供瞭廉價勞動力。對於貴族,則是屬於他的依附農民減少,土地減少,收益縮水,各自加劇瞭兩者朝著相反方嚮發展。

2.其次是戰爭發揮瞭作用

叩開日本閉鎖的大門的,是美國的黑船。讓日本為瞭發展不惜賭上國運的,是甲午戰爭。令日本持續癲狂的是第二次世界大戰中在亞洲戰場上的耀武揚威。讓日本的地位一落韆丈,人民水深火熱的,是沒有賭對二戰的勝負。

美國人漂洋過海來打擊報復,固然讓當時日本人民在生活上和心理上都有些不好受,然而客觀上,不能說美國人對日本本土的發展就沒有做齣一點貢獻。

西方列強的來訪和連年的窮兵黷武後果是什麼呢?第一,日本人口減少,經濟損失大。第二,新的軍功高的身份低微者湧現,他們等待著戰後論功行賞。

第三,美國人的統治使原本想要與舊製度妥協,循序漸進的日本轉變為更乾脆地與舊製度割裂,全盤西化起來

。

3近代先進思想文化觀念的衝擊也必不可少

從倒幕運動之前華夷思想的轉變,陽明心學的風行,到對西方政治製度和文化的更加包容、融會貫通,近代西方先進思想的衝擊使人耳目一新,從上到下地普及開來,為舊製度的瓦解作瞭充足的思想準備。

種種因素共同作用之下,結果是,公元1868年,明治維新開始,對原有身份製度進行改革,廢除傳統時代的士農工商身份製度,將原來的公卿改稱華族,大名以下的武士改稱士族。

從名頭上看,換湯不換藥,從實質上看,則有利於社會階層的流動。

華族固然還保留一些優待,但已經和他們的天皇一樣,不可避免地被新社會改造、約束。

如果說這一步還是溫水煮青蛙,有與舊秩序妥協的意味,那麼1947年華族製度的正式廢除,則真正將日本的身份製度掃入瞭曆史的垃圾堆。日本長久地拋開瞭這一曆史包袱,大步發展起來。

身份製度瓦解的影響

舊秩序的影響是不可小覷的,瓦解自然也要動一番筋骨。

首先,日本社會的身份不再牢不可破,階層流動增強,社會結構相應調整。

一方麵,總是守著舊有的土地不能改變自己的貧睏境況,於是一部分武士選擇瞭嚮町人階層靠攏,不再執著於自己身為貴族的體麵,打破瞭身份製度給自己的枷鎖,開始有條件地從事商業、手工業等。參考英國曾經齣現的“新貴族”,我們不妨叫他們“新武士”。

新武士們的選擇順應瞭曆史發展的規律,在改善自己的經濟狀況的同時,也削弱瞭頑固派的力量,使不肯做齣改變的一部分更加孤立無援,被時代拋棄。自然,貴族內部的分化也使得社會變革的阻力減少瞭。

至於工商業者,眾所周知,成功的隻有一小部分,因此,憑藉財富而改善瞭社會地位的商人也隻是一小部分,他們迅速地和小生産者拉開距離。

正如資産階級內部也有小資産階級、中産階級和大資本傢的劃分一樣,他們也和傳統的町人有瞭不同。應當說,町人這一階級既是他們發展的基礎,又被隨他們的發展而改造瞭。

這樣,如同皇商的齣現一樣,觀念轉變的新武士、新大名、新公卿和這些大資本傢很快媾和,産生於原有町人基礎之上的資本傢構成瞭一個新的社會階層,對國傢的發展有著舉足輕重的影響。在這一階層徹底成熟之前,他們還需要與舊秩序的既得利益者閤作以過渡,具體方式是庶民的武士化。

當然,這一舉動不隻限於町人,而是包括瞭武士之下的各個有經濟實力的、分散於各個階級的個體。這種類似賣官鬻爵的行為也是身份製度瀕臨瓦解,階層流動性增強的佐證。

至於農民階級,他們一部分成為佃農,將自己的土地租賃齣去,客觀上有助於資本主義雇傭關係的發展。

另外一部分失去土地,選擇來到城市謀生,為資本主義經濟做貢獻的同時也改變瞭自己的社會身份。

總之,新的社會背景下,人們越來越不能安居樂業,各得其所,紛紛鑽製度的空子,改變瞭自己的社會身份,階層的流動於是增強。當然,這也是因為原有的身份製度不再嚴格,是大眾默許的結果。

其次,有利於發揮各個階級的積極性,為日本的近代化做齣應有的貢獻。

這一點自不必提,人們的職業選擇和個人發展不再因為身份製度而受到限製,在整個社會來說,就是各得其用,資源調配和生産發展的效率大幅提高。

再次,身份製度的瓦解對日本近代公民意識的形成也有良好作用。

這一點是經濟基礎決定上層建築的鮮明例子。為提高國民素質,增強綜閤國力,明治天皇還非常重視群眾的教育事業,許多先進的思想觀念往往在民眾理解接受之前就已經被塞到腦子裏,先進思想的普及度平穩嚮好發展。

身份製度,如前所述,屬於等級製度。在身份製度下的日本民眾往往當一天和尚撞一天鍾,按部就班而已。

因此,他們受到愚民政策影響,不能也不敢關心國傢大事,對大名的認可度都可能高於國傢。――畢竟縣官不如現管。近世,身份製度的鬆動、瓦解.

為人們提供瞭更好的機會,使人們的眼界更開闊,近代公民意識也隨之增強,普通民眾對國傢的認可度因個人生活的改善和社會福利的發展而提高。這對增強國傢的凝聚力和文化軟實力是有顯著作用的。

總結

日本近世身份製度的瓦解是近代日本社會革故鼎新的重要一步,它解放瞭人們的思想,改善瞭人們的生活,增強瞭國傢的文化軟實力。作為日本舊秩序的維護者,身份製度的瓦解是日本從舊到新的標誌之一。

雖然說社會的發展使身份製度自然而然地消失瞭,但從法律上改革和消滅身份製度,更有一層象徵意義。要言之,

日本近世身份製度的瓦解,是社會經濟發展的結果,也是日本近世社會經濟發展的要求,是日本對傳統文化去其糟粕、取其精華的錶現。

參考文獻

1. 《從“八議”到“六議”:論日本身份製度的曆史差異》

2. 《淺談日本近世身份製度的瓦解》

3. 《商品經濟的發展與日本近世身份製度的動搖》

4. 《日本古代貴族製社會結構》

分享鏈接

tag

相关新聞

開國皇帝年齡大比拼,看看巔峰時期的他們是多少歲

日本八路軍:一支八路軍優待俘虜政策影響下的跨越民族界限的部隊

五五授銜時,這十位將領的軍銜為何低授瞭

俠妓小鳳仙:死前仍攥著蔡鍔的照片,卻被蔡鍔後人諷刺自作多情

早在延安時期偉人就斷言,“美帝國主義是紙老虎”,後來果然應驗

你不知道的拉脫維亞

智者麵對叛亂沉著冷靜,深明大義,終化乾戈為玉帛

晚清有位牛人,差點將日本變成中國一個省,卻被一個女人破壞

暴鳶:戰國時期韓國唯一拿得齣手的名將,一生六次大戰三勝三負

明清四大名鎮之一的硃仙鎮,如今為何昌盛不再,淪為普通鄉鎮?

晚清陝西老照片:乞丐全身髒兮兮,小腳婦女拄拐杖纔能站穩

鴉片戰爭時中英雙方曾簽訂《穿鼻草約》但後來兩國均不承認

乾嘉學派雖缺乏創新卻為總結保護傳統文化做齣不可磨滅的貢獻

無川不成軍,無桂不成國,桂軍把曆朝曆代入侵者都打齣瞭心理陰影

最早的監獄沒人看守也無銅牆鐵壁,為何犯人不逃?專傢:逃下試試

《尚食》:太監有瞭文化,還真的挺可怕

人海之間|笙歌風雅少年遊:17世紀東亞海域的奇人魏之琰

有錢,人多的清朝為何會在第一次鴉片戰爭中戰敗?林則徐不是原因

明朝文人趣事一則:如何靠嘴步步高升

《尚食》:硃瞻基廢掉瞭鬍皇後,“祥瑞”終究打不過“愛情”

開國少將陷入絕境,急中生智點起幾堆火,敵人竟繞道而去

朝鮮戰爭:項莊舞劍,意在沛公

本能寺之變是織田信長、明智光秀、豐臣秀吉和德川傢康的權力遊戲

硃棣後首都在北京?先彆急,明朝自己都糾結瞭五代人

權臣娶兩個國傢的公主,一妻一妾,竟還能和平相處

盧溝橋上,二十九軍奮起反抗,佟麟閣是首位為抗日犧牲的高級將領

曆史上楊七郎的原型是北宋抗遼名將楊嗣?

張學良晚年自述殺楊宇霆和常蔭槐原因:扔6次硬幣皆準,天意難違

李存勖人生的絆馬索,鬍柳坡之戰,難論輸贏的糊塗仗

抗日(236):日軍打進鄂州,武漢被炸得麵目全非

李恪與阿史那雲的愛情悲歌,相愛卻不能在一起

曆史檔案:新疆阿剋蘇解放前後,國民黨殘餘負隅頑抗(上)

明朝一代名捕:兒子盜走白銀,大哥卻是主謀,他為瞭情義拔刀自盡

好玩的曆史|西周•周幽王失國

李瑾容身中澆愁之毒,三皇子死不悔改,連纍謝允被責難

關羽一生隻看得起4個人,沒有一位蜀漢的人,且有三位都效力曹操

劉邦最痛恨的一人,曾公開背叛他卻成為瞭開國功臣,名字有些耳熟

短史記|放著好好的“年”不用,唐玄宗非要自己騙自己

湘西剿匪奇事:匪首魏德茂躲過剿匪部隊,卻栽在一個女人的手裏

桶狹間之戰與本能寺之變,織田信長的崛起與死亡之謎