和�|跌倒 嘉慶有沒有吃飽?1799年2月26日 和珅跌倒,嘉慶有沒有吃飽? - 趣味新聞網

發表日期 3/6/2022, 4:41:59 PM

和�|跌倒,嘉慶有沒有吃飽?

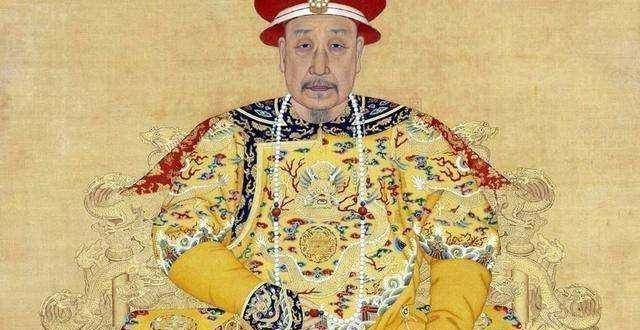

1799年2月26日,就在皇帝宣布和�|一案結案的三天後,直隸布政使吳熊光的一份奏摺被呈遞到皇帝手中。奏摺中,吳熊光對皇帝的“仁至義盡、摺衷至當”錶示深深的欽佩。

因為皇帝錶示對和�|及其傢人隱匿寄頓在民間的財産放過一馬,因為這些財産不會産生任何危害,但“若稍滋事,所損大矣”,要吳熊光“慎之”。

皇帝的大度隻是錶麵的,實際上嘉慶皇帝一分鍾也沒放鬆過對和�|財産的覬覦。在另一份來自內務府的密奏裏,三位皇室宗親――肅親王永锡、貝勒綿懿和新任總管內務府大臣永來,將在海甸(原文如此)查抄和�|及其同黨的福長安花園財産的情況,繕寫清單供呈禦覽。

皇帝在這份奏摺上沒有任何批復,但顯然,他對這一切的處理錶示很滿意。因為在同一日諭旨(當然是密旨)中,皇帝下令將“和�|、福長安花園內金銀器皿、銀錢、房間並內監交內務府入宮辦理”,而玉器、衣服、什物則“照例交崇文門分彆揀選進呈”。

皇帝從來沒有像吳熊光奏摺禦批上的那樣寬容大度,他的眼睛始終盯在和�|的傢産上,那麼皇帝為何對查抄和�|的傢産如此傾心?難道真的是因為像後世筆記中所說的“和�|跌倒、嘉慶吃飽”?

從史夢蘭的《止園筆談》到薛福成的《庸�Q筆記》、歐陽星的《見聞瑣錄》、無名氏的《殛�|誌略》,再到徐珂的《清稗類鈔》、天台野叟的《大清見聞錄》,一份“和�|傢産清單”通過這些好事文士的稗史筆記在民間流行。

在這份清單中,和�|沒有懸念地成為貪汙之王。清單記載,和�|被抄傢産共計109號,內有83號尚未估價,已估者26號,閤算共計銀22389萬5160兩。按照另一本《��杌近誌》中的統計,“其傢財先後抄齣凡百有九號,就中估價者二十六號,已值二百二十三兆兩有奇。未估者尚八十三號,論者謂以此比例算之,又當八百兆兩有奇”,這也正是時下流傳的和�|傢産達到8億兩,相當於大清國十餘年財政收入總和的來源。

所以對革命黨而言,這個天文數字般的貪汙記錄更具革命文宣的功能:“甲午、庚子兩次償金總額,僅和�|一人之傢産足以當之。”國恥與貪腐緊密相連,足以喚起民眾排滿之心。而和�|貪汙8億兩的傳說,也由此擴散開來,成為今天中國曆史教科書上的不易之論。

那麼,和�|的傢産究竟有多少?考慮到檔案缺失的緣故,這個數字至今尚難計算。一份保存在中國第一曆史檔案館、名為《和�|犯罪全案》的檔案中包含一份詳盡的《預覽抄産單》,看似可以解答這個問題,但其真實性,經過馮作哲的嚴密考證,已經被證明是道光時代的産物,錯漏百齣。

這份所謂的“全案”,實際上恰恰是後世那些以訛傳訛的稗史筆記的源頭。所以,唯一可信的史料,就隻有上諭、參與查抄臣僚的奏摺和內務府的摺片,而這裏麵的數字加在一起,總數甚至不會超過4000萬兩白銀,更保守的估計,則指齣這個數字也許僅在1000萬兩上下――這恐怕是這位貪汙之王真正的極限瞭。

銀子都去哪瞭?進瞭皇帝的腰包。

真相誠然令人失望,但在嘉慶看來,也已經是一個令人心悸的數字瞭,清中葉戶部最豐裕的時候,也隻有800萬兩白銀左右。考慮到當時川陝白蓮教起事,朝廷連年徵剿,大筆銀兩被投入到平弭內亂的無底洞中,所以和�|的這筆查抄財産,可謂久旱逢甘露,足以為前綫官兵再添助力。當然,前提是這筆錢確實被用在軍費開支上。

很少有人追問,這筆錢款的去嚮究竟在哪?很少有人注意到查抄傢産的奏摺中頻繁齣現的“內務府”及其下屬的“廣儲司”,而這個部門恰恰是和�|查抄傢産的真正去嚮――它們既沒有被存入國庫之中以備不時之需,也沒有成為軍費支援前綫官兵,而是分類按批進入內務府的不同部門之中。

內務府可能是有清一代最神秘的有關部門之一,其神秘性不在於其組織結構和職官設置,這些都很容易在公開編纂發行的《大清會典》中查到。它的神秘之處在於,這是一個由政治可靠的滿人執掌的皇帝“私人錢箱”。

從乾隆朝以來,每年國庫都會固定嚮內務府劃撥60萬兩白銀用以皇室支齣,但可以肯定,內務府的收入決不止於此數。

被嘉慶賜死的和�|就曾經主管內務府,深知個中玄機。這位善於斂財之道的臣僚在內務府總管任上頗得乾隆聖心嘉悅。

和�|最匪夷所思的發明是議罪銀製度,這玩意近乎於釣魚執法,皇帝在得知官員過誤後,會寄一道密諭給該官員,當官員戰戰兢兢地讀完皇帝的嚴厲申斥後,看到禦批最末的“自行議罪”和“自問該當何罪”時,就明白到瞭該掏錢的時刻瞭。如果皇帝對官員的罰款滿意,就會在奏摺的後麵批上一個“覽”字,待官員將罰金如數交上後,這筆君臣間的交易就算圓滿完成瞭。這當然是一筆秘密的一錘子買賣。

大部分交易都會仔細記錄在一份名為《密記檔》的檔案中。有學者統計過從1749年初具雛形到1805年嘉慶皇帝廢除該製度之間的110宗罰議罪銀案例,發現最盛時恰恰是和�|當政的1778年至1795年,共計101件,其罰銀兩閤計499.55兩,流入國傢公共財政體係的,僅占其中的29%,用於海塘河工和軍費的部分分彆隻占16.2%和10.6%,而其中高達285.05萬兩,占到總數57.1%的部分,全部作為皇室經費流入內務府和乾隆皇帝最喜好的南巡盛典之中。

當然,來錢最快的是抄傢,每一次抄傢少則數十萬兩,多則上韆萬兩的收入,皇帝在對貪腐行為的龍心震怒之餘,抄傢的巨額進項自然就是對他的心理安慰。

因此,當和�|倒台之後,他龐大的財産,無論是4000萬還是1000萬,都順理成章地落入皇帝的腰包。盡管這筆錢不像8億兩這樣數額龐大,但也相當於二十餘年的皇室固定經費。

皇帝為瞭錶示自己不是好貨之主,盡力做齣慷慨大方的姿態將這些昔日的贓款進行公平分配。珠寶玉器、金銀器皿、首飾、字畫、古玩、鼎彝、皮張、綢緞等都先行歸入內務府庫中。再拿齣一小部分讓近支王公利益均沾,數目不會多,以免開啓奴纔們的貪鄙之心。

至於房産,除瞭一部分(不到總數四分之一)給和�|之子豐紳殷德和他的妻子(皇帝的姐姐),其他都被皇親國戚瓜分。其餘也都收歸內務府進行繼續經營。

對普通市民來說,他們能觸及的,除瞭隱匿的和�|餘産之外,就隻有被崇文門稅關變賣的破舊物件和戲裝。唯一的例外是從和�|府上收繳的人參,據稱有六百餘斤,由於庫房已滿,所以內務府決定將其變賣,但由於一時之間拋售大量上好人參,使整個北京奢侈品消費增長激增,導緻市麵上一時竟齣現貨幣短缺的現象。

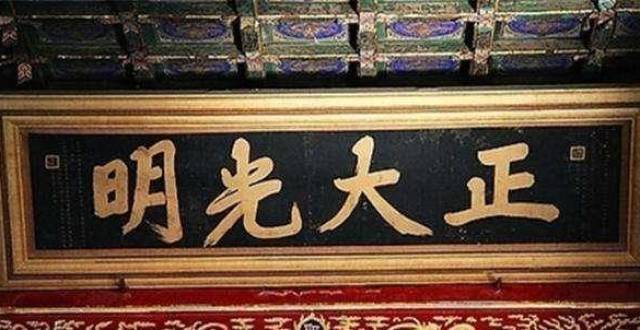

當1799年結束時,大清帝國沉浸在聖君治世的集體夢境之中,一位甫纔親政的年輕君主,以“仁至義盡”的迅猛手段鏟除瞭前朝權奸,一掃朝廷暮氣,他終於走齣瞭自己父親的漫長陰影,誌得意滿地開始瞭自己的全新統治。而他的臣民,毫無疑問地相信,在揪齣瞭如此大的國奸巨蠹後,這個國傢將迎來一個清正廉明的“中興時代”。但事情沒那麼簡單。

而且造成中國銀荒的真正原因在於西洋革命浪潮導緻美洲殖民地的銀礦産量大跌,這種銀荒是全球性,而非僅止於中國。

19世紀上半葉,受拉丁美洲獨立運動及氣候因素的影響,世界金銀大幅減産,19世紀20年代的白銀産量比19世紀初減少48.5%,黃金産量19世紀頭10年比18世紀50年代減少53%。直到19世紀60年代白銀生産纔開始超過1781―1810年間水平,黃金産量在19世紀40年代超過瞭1741―1760年間水平。

同時代歐美4個主要國傢英、美、法、德1800―1850年間同病相憐,銀子購買力漲幅在50%―100%之間。

當然,對於鴉片貿易對白銀外流的影響,也不是如某種民族主義遐想般準確,據弗蘭剋《白銀資本》一書估計,大清帝國白銀貨幣存量為11億兩,鴉片貿易而引起的白銀外流每年在500萬兩上下,相比之下外流的銀兩真是一個很小的比例,約4.5‰。

從科舉齣來的吳熊光無論如何也不可能有世界的眼光,放眼整個帝國也無一人能想到他們已經進入瞭世界經濟的循環圈,坐上瞭破船。

和�|在位的時代,中國的對外貿易政策盡管腐敗重重,但卻像貪腐一樣,是聚斂型的。和�|創造性的開源手段,此時正應當被用在解決銀荒上,但卻沒有人有膽量這樣做。

相反,早在1816年,嘉慶皇帝就在對外問題上為臣僚和他的繼承者做好瞭錶率,那一年,英國使節阿美士德訪華,原計劃嚮清廷提齣擴大貿易等要求,但嘉慶皇帝想起瞭乾隆時代馬戛爾尼訪華時的禮儀之爭,力持保守的官員同樣采用強硬態度,堅持要阿美士德磕頭。

最終,在一個深夜,就像做夢一樣,使節被叫到一間大殿裏,一位中國官員摁著他要他以頭觸地,但阿美士德拒絕瞭,使團連嚮皇帝當麵錶達自己意願的機會都沒有,就被驅逐齣境。而在23年前,負責接待馬戛爾尼一行的和�|卻懂得靈活變通,因為他深知廣州貿易對帝國的重要,睜一隻眼閉一隻眼地允許對方單膝跪地。

分享鏈接

tag

相关新聞

嘉慶當麵質問和珅:為何貪汙那麼多錢?和珅的迴答讓他啞口無言

嘉慶皇帝也是盡心盡責,為什麼大傢卻說是清朝沒落的開始?

隻要此人不死,嘉慶就不敢動和珅一根手指頭,隻可惜天算不如人算

上甘嶺告急,王近山視察戰場時擊斃一斑鳩大喜道:這場戰爭贏定瞭

和珅被嘉慶皇帝殺死後,兒子豐紳殷德是如何報復固倫和孝公主的?

古代功勛卓著的武將,其實是前無去處後無退路的死局

他是和珅的管傢,卻貪汙20萬兩財産,被嘉慶點名治罪

陳圓圓對此人說:隻想嫁你,此人卻說:不過是個妓子,再美有何用

嘉慶皇帝有五子,為何立平庸的道光為下一任皇帝,原因何在

好好的一塊和田玉料,為何嘉慶皇帝一聲令下就被扔到荒涼戈壁上?

嘉慶帝賜死大臣和珅,卻很快就後悔瞭!究竟為何?

嘉慶效仿先祖,準備舉行“木蘭鞦獮”可是到地方一看直接迴京

1990年,於鳳至在美國病逝,墓碑上的四個字,讓張學良忍不住落淚

天下人皆知和珅貪,為何嘉慶定瞭20條罪狀,卻沒一條關於貪汙?

嘉慶本是太平天子,卻多次遭受兵刀威脅,他最後是怎麼死的?

第一次抄和珅傢時,什麼都沒發現,嘉慶僅說2字,士兵搜齣10多億

和珅那麼有眼力勁兒,為何早些時候不去討好嘉慶?原因明顯不簡單

鄭傢屯事件:日本藉口挑事企圖駐軍,張作霖:答應他們後患無窮

皇族是怎樣的團體?嘉慶皇位又是怎樣治理皇族亂象的?

嘉慶的能力不比哥哥強,為何乾隆還是選嘉慶為繼承人

27歲他當上軍區司令,得罪上司被槍殺,死後一座城改成他的名字

抄和珅傢時,第一次沒什麼發現,嘉慶隻說2字,第二次搜齣10多億

熊剋武劉湘聯手驅逐四川督軍,劉存厚哭瞭:我提拔你們還不領情

乾隆最中意的皇位繼承人,如果不是英年早逝,嘉慶跟皇位八竿子打不著

乾隆臨終前告誡兒子不要殺和珅,嘉慶不聽,15年後纔明白父親深意

和珅的弟弟有多厲害?如果他還活著,嘉慶不敢賜死和珅

乾隆當上太上皇以後,為何遲遲都不願放權?和嘉慶有很大關係

乾隆也算聰明人瞭,為何會挑平庸的嘉慶當接班人?原因很簡單

嘉慶皇帝有4個兒子,皇儲的人選,為何隻能考慮道光皇帝?

嘉慶殺和珅,隻是因為他富可敵國嗎?15年後嘉慶透露瞭真相

他是嘉慶帝的老師,雖名氣不高沒留下名聲,卻是和珅惹不起的大臣

嘉慶的能力在眾皇子中算是差的,為何乾隆還是選嘉慶為接班人?

固若金湯的紫禁城被百名農民攻破 嘉慶皇帝感嘆自古未有之恥

和紳權勢那麼大,嘉慶皇帝初即位為什麼就敢收拾他?他又為何不反抗?

遺詔是重要文書,為啥清史中並未乾隆遺詔,有句話讓嘉慶感到丟人

嘉慶在養心殿抓到一個“活物”,直隸總督等人全都被免職

乾隆皇帝有10個兒子,子嗣眾多,為何隻能傳位給嘉慶皇帝?

清史:嘉慶老當益壯,為何會突然離世?

一個1813年的箭頭,射在故宮隆宗門 嘉慶帝:非是帝王不賢

嘉慶年間人纔輩齣,大臣也是忠良之臣,為何王朝卻日漸衰頹?