近年來 越來越多站在時代前沿的藝術傢參與各種城市設計項目 那些超越瞭平凡的公共座椅做對瞭什麼?除瞭匠心,還有靈動的智慧和愛 - 趣味新聞網

發表日期 3/30/2022, 7:03:17 PM

近年來,越來越多站在時代前沿的藝術傢參與各種城市設計項目,這不僅造就瞭更多充滿特色的城市風景,也提升瞭上海公共空間的整體品質。

作為一名擅長創意設計的學者, 同濟大學設計創意學院周洪濤教授 參與瞭不少紮根在社區的創意設計項目。他的創作故事與思考頗具啓示意義。

讓藝術為人的日常生活服務

上觀新聞 :您的專業特長是環境設計與當代藝術,在學術研究之外,擔任藝術展覽策展人,還有不少作品被蓬皮杜藝術中心等著名展館收藏。您是從何時起,把落地在社區的藝術設計也作為自己的重要發力點之一?

周洪濤 :我到過世界上很多城市。慢慢地,我就發現, 那些比較宜居且受人喜愛的街區大多對步行十分友好 。近人的尺度為人們的步行和依靠感做瞭很好的鋪墊,讓人倍感安全和親切。

這其實也符閤常理。自人類誕生以來,無論是生活在森林還是洞穴,大多數情況下,人類都更偏好尺度適宜的空間。那樣的空間會讓人感到安全且溫暖。一旦空間尺度過大,比如一條馬路特彆寬,人在上麵行走就會覺得無可依靠、沒有安全感。

當代藝術的一個重要任務是啓發人們從不同的角度看待事物。 於是,當我觀察城市發展、參與城市更新的時候,就會經常追溯自己的城市體驗,朝著為城市創造更安全、更有趣的行走體驗這個方嚮努力。

我很看重通過作品的設計植入,拉近人與城市之間的距離,使兩者之間的關係可以更加親近。我還希望能夠通過設計,把城市中一些街道界麵轉變得更加積極且充滿活力。

我在美國生活和工作瞭12年,當時從事的創作有個分支領域叫作“功能性藝術”。在這個功能性藝術領域,很多創作是藝術品級彆的,價格不菲,“被收藏”是很多作品的終極歸宿。而我覺得,一個好的功能性藝術作品,應當可以作用於普通人的日常生活,而不是高高“懸掛”在博物館中。

因為有瞭上述思考,2017年我迴國來到同濟大學任教以後,就花瞭不少精力關注功能性藝術的社區普及,希望能以一種比較中國化的方式,把藝術帶到社區裏,給公眾欣賞,供公眾使用。

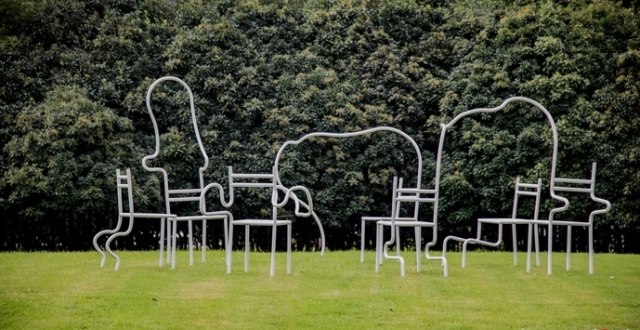

周洪濤設計的“生長椅”在上海楊浦區四平社區、崇明東平國傢森林公園和同濟大學校園等多處落地。

上觀新聞 :您為何強調,希望能以一種比較“中國化”的方式,把藝術帶到社區裏?

周洪濤 :在很長一段時間裏,我們的一部分民族性格被認為充滿瞭實用主義色彩,對於生活中的很多事物經常會以“有用”或是“沒用”作為評判或者衡量標準。然而,在我看來,我們很多生活中的普通人之所以在意一件事物的實用性,是有一定的閤理性的,是大傢比較認可的一種生存之道,也是我們文化中一個重要的優點,是祖先留給我們的一條很重要的生活哲學。既然如此,我們為什麼不能坦誠地認可我們內心的這一點想法呢?

此後,我就開始把“作品能否有用、能否為人們的生活服務”作為創作方嚮之一。我開始嘗試把公共藝術功能化並落地在社區,其中的一個重要方式,就是設計和開發藝術化且能夠被大傢共同使用的城市傢具。

到同濟大學設計創意學院任教以後,我很快就住到瞭學院附近的老工人社區。學院所屬的四平社區轄區麵積2.75平方公裏。整個社區以四平路為界,以西主要為同濟大學四平路校區,以東為住宅區,以上世紀50年代―80年代老工人新村為主。

居住不久,我就發現一個問題:可能因為社區相對比較老舊,有一些最基本的功能設施是有所缺失的。比如,有時候,我買菜後提著很多東西走纍瞭,或者隻是走路走纍瞭,就發現沒有地方可以中途就座、休息。我經常看到附近不少老年人已經60歲朝上,走纍瞭,就直接坐在馬路邊上,或者乾脆靠牆站立。就拿坐在馬路邊上這件事來看,不僅衛生條件不好,起身也不方便。

看到瞭這樣的情景以後,我就覺得應該為老人們做一些在社區行走過程中方便歇腳的公共座椅。後來,我們學院在四平社區發起“四平創生”行動的時候,也嘗試朝這個點發力。

幾次實踐下來,我發現,相比牆繪、裝置等展後即逝的藝術方式,通過城市傢具體現齣來的創意,不僅可以承載文化和藝術,還更易被留存下來,繼續服務於社區居民。而這些城市傢具能帶給居民的感動,不再局限於參展期間,還有更容易觸及、更持久可感的福利。

此後,我們還做瞭很多其他嘗試,將藝術和文化植入公共坐具的設計與開發,2017年以後的社區藝術作品大都留存下來瞭。

其中,坐落於蘇傢屯路上的生長椅,5年來一直保持著較高的使用頻率,不僅藝術氣息濃厚、供市民就座休息,還為市民提供壓腿、垂腿放鬆等潛在的保健功能,全程免維護,使用至今依然挺拔完好。

“生長椅”在社區裏受到不同年齡段居民的歡迎。

公共傢具應爭取免維護

上觀新聞 :為何那一批作品大都可以留存下來?

周洪濤 :我對城市傢具的選材標準是能在實現藝術性和功能性的同時爭取做到長期免維護。考慮到這三點,我們一般會選擇多孔座麵設計和金屬加烤漆的加工工藝,以減少積灰、積水、不夠經久耐用等問題的發生。

木質材料我們用得較少。雖然我非常喜歡木材,但因為木材經不起日曬雨淋,便很少使用。木材中唯一適閤用來製作城市傢具的甲闆木材造價較高。相比之下,閤理的多孔座麵設計和金屬加烤漆的加工工藝,更符閤城市傢具的選材需求,也避免瞭潛在的金屬過度熱傳導問題。

我經常在城市裏行走,在各類社區看到瞭形形色色的公共座椅,應該說, 當座椅落地安裝之後,它們的安全、舒適、衛生和維護就成為整個服務周期中最重要的問題。

我常常看到,封閉的座麵會積纍灰塵和水漬,接近花台的座椅會留有泥土和樹葉……由於一些基本的設計常識在城市公共座椅的設計中被忽略,一些座椅慢慢就少人問津、不被使用,逐漸成為擺設和衛生隱患。

所以,當我自己設計放置在公共空間中的城市傢具時,我給自己定下的底綫目標是一定要爭取做到免維護,最起碼能扛得過5年。

上觀新聞 :除瞭要盡可能“免維護”,城市傢具從設計到打造還需要注意哪些問題?

周洪濤 :以上海為例,相對於世界上其他具有同等能級的大城市而言,我們的城市雕塑和公共藝術總量偏少,質量也是參差不齊,尤其社區層麵的街頭文化創意存在缺口。這時, 公共空間中的城市傢具,作為一種兼具創意、便利與實用功能的藝術載體,恰恰就有瞭用武之地。如果這些城市傢具還能夠承載普通百姓喜愛的功用,就會成為藝術進社區的絕佳形式。

城市傢具目前有待改進的問題還包括:存在潛在的安全隱患、服務功能不強、後期維護管理缺失、藝術性較差等。 我覺得,對於各種可能存在的問題和不足,相關職能部門一方麵要明晰權責;另一方麵,要對城市傢具的設計需求、選材、維護等知識有一定的瞭解,盡量選擇免維護的設計,更多從“全生命周期”的角度,看待城市傢具的設計、使用、維護和保養。

“生長椅”與自然契閤的生長動勢,在展示社區活力和生命力量的同時,也號召更多的社會力量服務社區。

將“可持續”視作社區藝術策展的生命綫

上觀新聞 :前不久,同濟大學設計創意學院、建築與城市規劃學院、四葉草堂聯閤奉賢區奉浦街道辦事處共同主辦瞭“奉浦百椅展”。展覽現場展齣瞭奉浦幾百名兒童繪製的座椅暢想圖。其中一部分,已經在您所在的工作室的幫助下製作成功,擺放在瞭孩子們每天都會經過的上學路上。聽說,這隻是第一批,接下來還會有第二批作品逐步落地。

周洪濤 :是的。這一次“百椅展”在奉賢新城落地,彆有意義。

奉賢新城的大量産業人口居住在奉浦街道,他們的孩子大部分在韓村路上學。我們聯手為他們打造“快樂上學路”,正是想用孩子們自己的創意來為孩子們服務、用孩子們自己的想法來打造兒童友好街區,同時也是為新城的未來探索一種可行的共創模式。

作品落地以後,這條路成瞭特彆受那一帶市民歡迎的地方,尤其是孩子們很開心。他們對自己的作品能變成現實、還能放在上學路上展示,充滿瞭自豪感和認同感。而最令我們感到欣慰的,是能夠服務於小朋友們的創意,在幫助小朋友們實現夢想的同時,將一條街道變得更積極、更有活力。

孩子們在“快樂上學路”上流連忘返。(左一為周洪濤教授)

當然,目前的第一批作品落地還隻是一個開始。我們為這個活動製訂瞭“百椅計劃”。百椅計劃將通過眾籌的方式,尋找來自社會各界的“贊助商”。目前,第二批作品已經在募集資金和探索、實驗製作工藝的過程中。

作為一個社區營造項目,此次活動讓很多人備受鼓舞。作為主創團隊,我們非常希望這種模式可以具有持續的動力,以多種社會力量攜手閤作的方式,推動社會進步。

在海外一些國傢,放置於公共空間的城市坐具受企業支持、贊助的案例很多。在此過程中,企業可以提升品牌美譽度、服務社會;設計工作者則希望通過專業能力,鏈接企業的這部分需求,使此類活動具有可持續的影響力。

平時,我們經常會將“可生長”視作社區藝術策展的生命綫,具體到這一次的活動,我們也非常希望,未來每年都有一批新的椅子可以落地社區,真正讓設計驅動創新這件事持續地進行下去。

周洪濤團隊製作完成的第一批座椅已在孩子們的上學路上落地。

本文首發於《解放日報》

分享鏈接

tag

相关新聞

浙江餘杭 讓文化藝術觸手可及

黃賓虹擬古畫稿八開

從垃圾桶旁撿迴一個藝術傢|大國良師成長故事

【美文薦讀】王廣平丨春色染心,愛意朦朧

楊金鳳:兩手空空到西安(附精彩視頻)

苗苗:“如果不能作一個詩人,乾脆活成一首詩” |組詩【讀書雜記】

闆繪初學者怎麼畫水麵和海麵

深圳廚師苦練書法30年火瞭,網友:高手在民間!

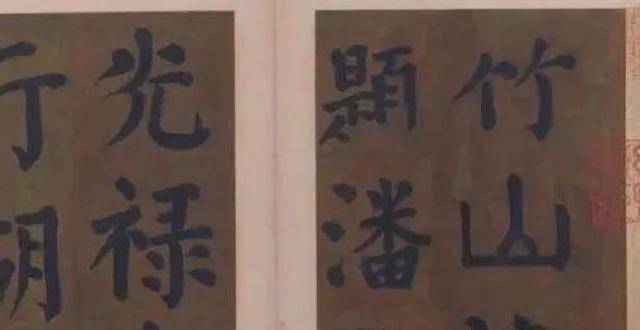

顔真卿 楷書《竹山堂連句冊》

被德軍搶走的一塊破布,他用21萬買下,成為禁止齣國展覽文物

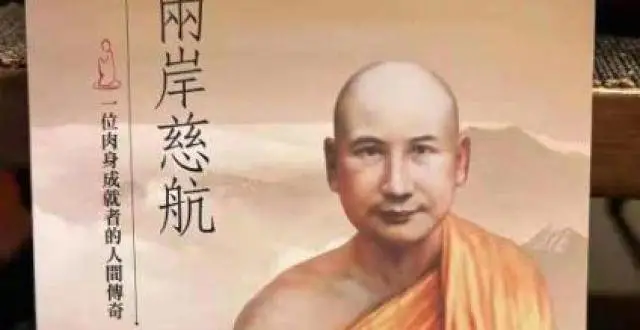

福建本性法師著作《兩岸慈航》在台灣齣版發行

抗疫中的詩傢情懷——尉明寬《宅傢十詠》讀後記

高清晰智永真草《韆字文》(閤捲)墨跡本

三星堆公布最新考古進展和計劃:今年繼續重點發掘祭祀區遺跡

螃蟹團·有趣|燒齣水晶般的透明世界,耀眼又夢幻

顔真卿楷書的四個特徵,你知道嗎?

柳下等春風不來

身邊的巧匠:走進省級非遺傳承人夏祖康的雕剪人生

杭州三位幼師小姐姐,剪齣瞭她們心中的亞運風采

內濛古廣播電視台五檔節目入選國傢廣電總局2022年廣播電視重點節目

丨【山東手造】陶瓷印章:含道映物方寸間

如果你被這四本的簡介所勸退,那就太可惜瞭,因為內容實在精彩!

《大戲台》電視欄目入選國傢廣電總局2022年廣播電視重點節目

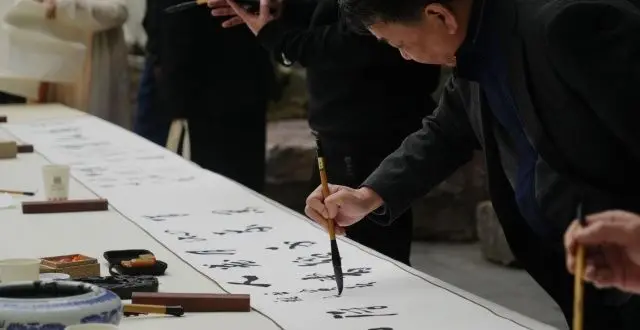

瀑布流觴前,共書百米長捲 曆屆“蘭亭七子”書法展開展

方李莉:幫農民看到自己文化的美

這件文物乃國寶中的國寶,嚴禁齣境展覽,發現者被奬勵五雙白手套

觀察有“點”,觀察有“序”,大點裏有小點——無窮盡

插畫初學者如何畫石頭和岩石顯得更“真實”

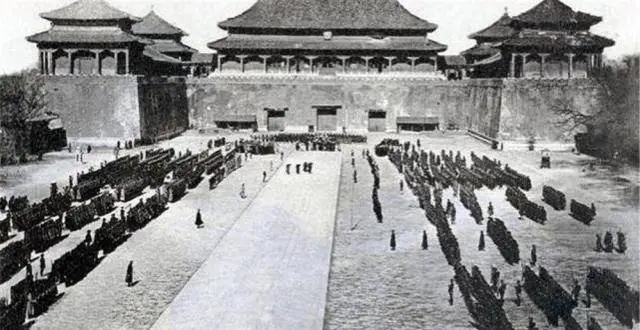

畫像雕刻隻是藝術作品嗎?從漢代畫像石中看見更豐富更生動的曆史

【辭賦】川紅工夫賦‖覃鴻傑

【詩詞】孤舟的守望‖周虹秀

【散文】春意闌珊‖張澤鈴

【方誌文苑】跋評《我與地方誌二十年》‖羅保平 顔越虎

好品山東丨從山東手藝到“山東手造”:建立傳統工藝與現代生活的連接

公保紮西調研古籍保護工作時強調 充分保護和傳承利用好珍貴古籍

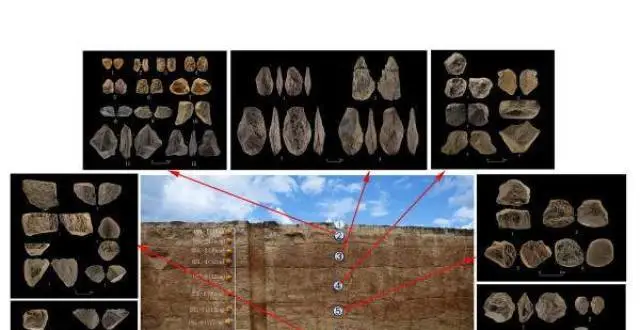

【聚焦三星堆】過去照耀未來——淺論三星堆考古研究意義‖華未眠

2021年度全國十大考古新發現終評會今天在京舉行

文博日報:三星堆考古進展|大英移除賽剋勒冠名!山西齣考古前置規定

行走河南 讀懂中國丨點亮中華文明的第一縷曙光

荀子日課415丨世間萬事不同而理同