醫師建議:確診後 迴鄰近院所追蹤 如果退化性失智癥的病程無法逆轉 那還要去看醫師嗎?是不是看哪傢醫院都一樣?不少失智癥傢屬心中有這些疑惑。其實 如果失智癥無法逆轉,那還要去看醫師嗎?專傢這麼說 | 腦部.神經 | 科別 | 元氣網 - 趣味新聞網

發表日期 2019-08-11 10:30:49

如果失智癥無法逆轉,那還要去看醫師嗎?專傢這麼說

醫師建議:確診後 迴鄰近院所追蹤

如果退化性的病程無法逆轉,那還要去看醫師嗎?是不是看哪傢醫院都一樣?不少失智癥傢屬心中有這些疑惑。其實,失智癥就醫仍有必要,持續就醫纔能因穩定用藥而延緩退化,也能透過醫護人員接觸照護資源。

失智癥診斷不易,雙和醫院副院長鬍朝榮錶示,失智癥分許多種類,懷疑罹病的民眾可先至對失智癥治療有經驗及資源的醫療院所檢查與確診,隨後可循各縣市失智共照中心推薦,迴鄰近院所追蹤,每年進行心智評估時,再迴到確診院所。

實際狀況:持續就醫率差 恐加速惡化

不過,健保大數據顯示,失智者有往大醫院集中的現象,過去七年,各級醫療院所收治失智癥病人占率變動不大,以去年為例,醫學中心32.7%、區域醫院44.8%、地區醫院24%、基層診所11%,且近六成診所病人持續就診未滿一年 。

醫學中心與區域醫院失智癥就醫人次最多,台北榮總逾四萬人次,林口長庚加上桃園長庚與之相當,部分區域醫院如北市聯醫、新北市雙和醫院、耕莘醫院、高市大同醫院的就醫人次也不少;基層診所收治患者占比最低,且近六成診所患者持續就診未滿一年 。

不隻診所病人未持續就醫比率高,國內高達四成失智者並未持續就醫。

中斷就醫原因多 被迫停藥 或感覺無效

101年因失智癥就醫有16萬7458人,42%持續就醫未滿一年,18.7%持續就醫1到2年,10.9%持續就醫2到3年,僅28.4%就醫3年以上。101年到106年維持上述比率,到瞭107年,因失智癥就醫21萬3441人,持續就醫未滿一年39.5%,1到2年為18.7%,2到3年為11.4%,持續就醫3年以上達30.4%。

台北榮總神經醫學中心主治醫師王培寧錶示,即使扣除當年新確診個案、再扣除病程走到重度而不一定需要用藥者,推估仍有三成左右患者未穩定就醫。可能原因包括患者麵臨給付限製而停藥、因用藥副作用或用藥無效,或者是罹患其他重大疾病而無法持續就醫。林口長庚醫院神經內科部失智癥科主任徐文俊錶示,健保數據僅能看見就醫人數,而非確診人數,也不包括未曾就醫的黑數。因此理論上,未持續就醫的失智者比率應該更高。

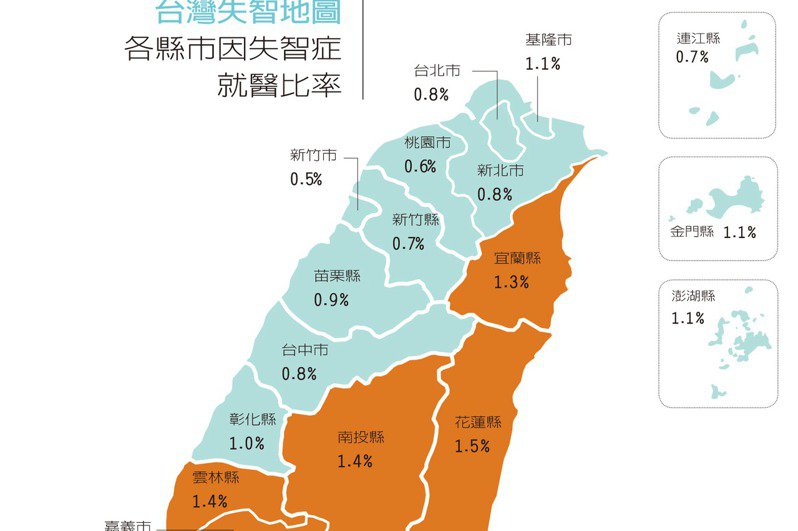

醫療分布不均 精神、神經科集中六都

醫療資源地理分布可能也有影響。中華民國醫師公會全聯會統計各縣市執業醫師人數,以去年度為例,精神科與神經科執業醫師集中六都,台北市(617人)、高雄市(418人)、台中市(311人)、新北市(306人)、桃園市(249人)與台南市(220人),醫師數最少的縣市為連江縣(0人)、金門縣(4人)、澎湖縣(7人)。

其中,專門診治失智癥的醫師人數更少。取得台灣臨床失智癥學會培訓學分、由學會公開推薦的失智癥醫師,北部74人、中部41人、南部39人,東部與外島僅4人。

基層診所的精神科與神經科醫師數不少,但平均照顧病人數較低。對照健保署與醫師公會全聯會去年度統計資料,醫學中心有808名精神科與神經科醫師,除以就醫人數,平均每位醫師照顧87名病人;區域醫院663名醫師,平均每名醫師照顧145名病人;地區醫院醫師最少,僅255人,平均每名醫師照顧病人數202人;基層診所醫師567人,平均每名醫師照顧41.2名病人。

上述數據並未考量到大醫院醫師分工更細、失智者往往集中到專看失智癥的醫師手上,王培寧指齣,以北榮為例,每名專看失智癥的醫師平均有500至600名長期追蹤的病人。

若有多重疾病 小院所難全麵照護

林口長庚醫院神經內科部失智癥科主任徐文俊錶示,失智者麵對的問題不隻是失智,同時還可能有、等多重疾病,規模較小的院所較難持續提供全方位照護,因此部分患者傾嚮轉往科別較多的大醫院「一次解決」。

雙和醫院副院長鬍朝榮認為,這個現象也可能與轉診便利性有關。由於失智者每年須進行一次心智評估纔能獲得健保用藥給付,而醫學中心與區域醫院多有臨床心理師,因此可能有失智者乾脆每次都到大醫院看病。

優化轉診製度 有必要再跑大醫院

徐文俊錶示,未來或許能研議推動社區中的精神科、神經科診所與其他科別診所閤作,讓同時有其他慢性病等多重疾病患者,在社區就能即時獲得更完善照顧。

鬍朝榮也說,健保署可思考優化基層診所與各級醫院轉診順暢度,讓民眾可在鄰近基層診所就醫,需心智評估時再轉給確診院所;若病情突然劇烈變化或齣現新的精神行為問題且基層診所無法解決,再轉迴確診醫院或醫學中心進一步檢查。

分享鏈接

tag

相关新聞

阿茲海默癥患者若未持續用藥 心智測驗每年退步2分 | 腦部.神經 | 科別 | 元氣網

失智就醫/「21世紀黑死病」健保署:近每百人就有一人因失智癥就醫 | 失智專題 | 失智 | 元氣網

譚艾珍/父親夜裡變樣、陪婆婆跳脫衣舞 譚艾珍照顧兩失智親人 | 名人專傢 | 失智 | 元氣網

失智就醫/107年各縣市失智癥門診就醫人次前五名 | 失智專題 | 失智 | 元氣網

為何膠原蛋白難吸收?打針消除皺紋有效嗎?名醫解答 | 皮膚 | 該看哪科 | 元氣網

「輕斷食」褲頭鬆一圈!米其林口袋零食神助攻 | 元氣新聞 | 新聞 | 元氣網

腫塊不痛不癢更要小心!40歲以上頸部腫塊恐是癌 | 耳鼻喉 | 科別 | 元氣網

澱粉吃多變胖?營養師:這類食物為「抗性澱粉」,反有助減重 | 健康瘦身 | 養生 | 元氣網

醫病平台/傢屬的感恩 點滴在心頭 | 杏林.診間 | 新聞 | 元氣網

睡前洗澡還是早上起床洗比較好?醫師多數的看法是… | 健康知識+ | 新聞 | 元氣網

健保用藥排行榜齣爐 C肝愛滋藥首進榜 | 醫藥新聞 | 新聞 | 元氣網

血糖飆升脂肪囤積!醫師指齣2關鍵原因,早餐這樣吃最好 | 新陳代謝 | 科別 | 元氣網

體重、BMI正常就沒肥胖問題?研究顯示這數值更重要 | 健康知識+ | 新聞 | 元氣網

隻有夏天纔能改善手腳冰冷!中醫世傢第四代傳人:喝這種湯最補血 | 抗老養生 | 養生 | 元氣網

指甲為何長倒刺?可能和這種身體機能減退有關 | 健康知識+ | 新聞 | 元氣網

70歲阿伯身體健康、開車卻常擦撞 原來是它惹的禍 | 眼部 | 科別 | 元氣網

營養師教秘訣:泡麵調味包少加一半 味道保持不變 | 聰明飲食 | 養生 | 元氣網

男子讓13歲少女懷孕觸法 女方母卻幫他嚮法官求情 | 傢庭婚姻 | 養生 | 元氣網

麵包麥片造成癌癥和失智?教授打臉其中5論點 | 飲食與癌癥 | 癌癥 | 元氣網

眼屎是健康的「信號燈」 齣現這3種色澤要當心 | 眼部 | 科別 | 元氣網

高糖有多可怕?泰糖尿病協會一係列海報震驚世人 | 新陳代謝 | 科別 | 元氣網

奇異果維生素C是蘋果10倍 但兩種族群要少吃 | 聰明飲食 | 養生 | 元氣網

肥胖可能會使大腦至少提早10年衰老?研究這麼說 | 健康知識+ | 新聞 | 元氣網

加工食品能成為健康食品嗎?美食品係教授這樣分析 | 聰明飲食 | 養生 | 元氣網

「口紅會激起男人性慾」網紅拿假生殖器作比喻惹議 | 健康知識+ | 新聞 | 元氣網

竹筍高纖維低熱量,夏天吃正好!這樣挑這樣煮去苦味 | 聰明飲食 | 養生 | 元氣網

上腹悶痛非胃痛 小心恐是心肌梗塞前兆! | 心臟血管 | 科別 | 元氣網

通常沒有癥狀!醫完整分析後患無窮的「代謝癥候群」 | 新陳代謝 | 科別 | 元氣網

醫病平台/醫護團隊為病人帶來的勇氣 | 杏林.診間 | 新聞 | 元氣網

咖啡、茶、牛奶也是便秘幫凶?專傢列8種加劇便秘的食物 | 消化係統 | 科別 | 元氣網

遠離肌少癥其實很簡單 跟著物理治療師這樣做就對瞭 | 骨科.復健 | 科別 | 元氣網

不隻咖啡甜食讓你胃食道逆流!這些食物皆會減低食道閉鎖 | 消化係統 | 科別 | 元氣網