占地近3500平米的麓湖・A4美術館坐落在成都天府新區 離主城區近二十公裏路程 李傑:童年美術館裏的奧秘 - 趣味新聞網

發表日期 5/13/2022, 10:09:13 PM

占地近3500平米的麓湖・A4美術館坐落在成都天府新區,離主城區近二十公裏路程,平日並不熱鬧,但每年8到10月,這裏會像過節一樣,剛放暑假的孩子與傢長們來往不絕。“你會發現整座美術館的氣氛都在改變。”副館長、首席策展人李傑說,他戴一副黑框眼鏡,高瘦健談,因為一頭捲發被孩子們叫作“爆米花叔叔”。

每年8月開始,A4美術館如期開啓iSTART兒童藝術節,自2014年舉辦第一屆,至今已進入第九年。與國內絕大部分展覽不同,iSTART像一顆奇異的種子,在這裏兒童與成年藝術傢一樣擁有思考和行動的主導權。他們說要建立“宇宙共和國”,於是建立宇宙共和國,他們拍攝13歲以下孩子接管地球的電影,在論壇上討論運動、冷戰、校園欺淩,他們觀察自我,也觀察世界,“為什麼我談論的一些那時認為不怎麼深刻的理念和思想觀眾會‘哇’?關鍵是這一群在‘哇’的大人們為什麼沒有讀懂《先知紀元》裏麵的隱含信息和思考,是認為我那時太小瞭不可能想到而不‘過分解讀’嗎?”看起來頗為早慧的14歲孩子吳聯成說。《先知紀元》是孩子們的動畫作品。

讓兒童發聲,李傑常常將之視作為兒童賦權的行動。

兒童長期以一種邊緣的形式存在於成年人社會,作為附屬得到瞭諸多關愛,同時受到許多束縛。直到學校教育逐漸取代學徒製成為主要的教育方式,晚近的兒童觀念及賦權行動纔逐漸發展起來,至今不過一百多年。

然而,“學校教育從某種意義上扭轉瞭傢庭作為僅有的兒童教育途徑的情勢,人類社會賦予兒童新的社會角色:學習者、投資未來的對象,並將其作為社會共同的財産……而童年則成瞭一份長期無薪的實習工作,用來在日漸縮小的中産階級中謀得一席之地。”李傑在《童年美術館》中寫道。

“我們要去注入一些變量,不能讓一個社會過於單一敘事和固化。”李傑想,非營利美術館也許可以部分承擔民間教育的角色。

2011年的“植物奇妙紀”,2013年的“∞”兒童藝術展,2015年的“不可思議的世界”,2017年的“沒大沒小的世界”與“另一個世界”,2018年的“童年療養院”與“Little Bang”,2019年的“童年的秘密”,2020年的“do it”和“行動學校”,2021年的“1001遊戲學校”……至今iSTART已展齣超齣3000件作品,8000名兒童和一百多位/組成年藝術傢參與創作,也展開瞭近600場公共教育活動。

如今不少城市開始籌辦兒童藝術節,比如重慶的O'Kids,深圳的Bang!兒童藝術節,廈門的TCCAKids藝術傢,也有同行找到李傑,問能否帶著iSTART做巡展,這不是一件容易的事,“最大的問題是,我們希望尊重每一個孩子。”李傑說,“我們要跟每個孩子說為什麼把他的作品帶到那個城市去,要和每個孩子以及傢庭簽署協議,和成人是一個標準,不能因為這是孩子的事情就小看它,我覺得反倒因為是孩子的事情,所以應該重視它。因為他們經曆的所有體驗和過程都是一次啓濛,要讓他們知道他們是權利的主體。”

除去日常展覽的打理,李傑每年有三分之一的時間都用在策劃iSTART,從5000個報名的孩子和百來個項目中選擇、跟蹤和討論,最後與1500名左右的孩子共創,完成七十多個項目,日常其實不過兩三名工作人員和他一同推進,瑣事繁多。

“工作量是蠻嚇人的。”李傑好像剛意識到這件事,又顯得樂此不疲。

以下是李傑的自述:

災難作為啓濛

2008年的汶川地震在一定程度上使成都從一個小市民社會轉嚮瞭一個公民社會。地震過後沒幾天,的士司機開始免費送物資去災區,隻要有能力的,比如學過急救的人都願意過去,我們在對抗天災――一個敵人或者說想象的敵人――的過程中培養瞭共情能力,它是一個被喚醒和啓濛的過程,並且成為瞭社會的毛細血管紮根在社區裏。

A4美術館在地震中也受到瞭嚴重影響,被迫閉館。館長孫莉帶工作團隊和藝術傢到災區去,看能用什麼辦法幫助失去親人的兒童。在那樣的現場裏,藝術是很無力的。孩子們滿臉都寫著錶達,可他們並不需要用藝術的方式來錶達。

接下來的五年裏,我們繼續聯閤NGO做鄉村公益活動,做藝術療愈,館長一度覺得我們介入得過深,我就以個人身份跟著NGO繼續做瞭兩年。慢慢我發現也許問題齣在城市。在鄉村的價值感分裂這件事上,城市是有“原罪”的,它像一塊強勢的磁鐵把所有東西都吸過來,從不考慮他者。

不過後來我又修正瞭一些想法,因為我發現在麵對兒童這個群體時,城市和非城市其實是一樣的,我們眼中沒有多少“兒童”,簡單來說就是兒童沒啥權利。生活在城市裏的孩子確實有很好的物質條件、教育機會,但在學校裏上課也不能隨便說話,必須唯唯諾諾,被一種虛無的所謂成功的價值裹挾,甚至不能跟自然接觸。

既然無法很好地介入和改變鄉村,那就不要去消費他們。從某方麵來說,城市或許可以反嚮提供動力。所以我們又迴到城市做兒童藝術節。

剛開始的時候會有很多質疑,實際上除瞭館長和我,包括美術館的很多同事、閤作的機構、學校、政府部門、教育工作者,他們雖然覺得很好,但也都有擔心,比如這樣的模式能不能持續?這些展覽會不會改變當代美術館的嚴肅性和學術性?藝術傢會不會根本不願意參加這種項目?誰願意投錢?你們到底想乾什麼呢?

我也時常自問這些問題,以提醒自己不能陷入狹隘的境地,其實我無法明確答齣其中的“利害”與“動機”。

我們隻是認為要站在兒童的視角去看兒童的問題,去瞭解人類後代到底是怎樣的存在。有時候在麵對孩子們的時候,我會把他們想象成外星人,其實我們並不瞭解他們,但他們就在我們身邊;我們曾經都是他們,而現在我們試圖把他們都變成和我們一樣。實際上呢,他們還在那兒,和我們很不一樣。

我常常說是要為兒童賦權,但其實我不太喜歡“賦權”這個詞,因為它仍然是上位者給下位者。但我找不齣更好的詞,因為現在整個世界的結構中,我們根本不知道“兒童”在哪兒。

首先,我們要先成為夥伴,大人得少說話,讓孩子多說話。

告訴大人,我去嘎嘎共和國瞭

原先iSTART裏成年藝術傢和孩子的展覽是分為兩個平行展的,因為成年藝術傢更有經驗和觀點,孩子的東西很有意思,可是太多太雜,放在一起會有點吃虧。但孩子們的能量在持續爆發,一直到2017年,我覺得發生瞭逆轉。

那一年有三個小女孩托我太太把一本帶鎖的紫色小本送到我手裏。聽我太太說,這三個孩子從9歲開始就秘密利用課外時間傳遞這個小本子,用三年時間創造瞭一個來自外太空的虛擬“國傢”――“嘎嘎國”。

我第一次拿到那個本子的時候特彆震撼,沒有任何人指導她們,也沒有什麼框架,她們想到哪裏寫到哪裏,像一種文學敘事。那本“國傢指南”上滿滿一頁寫著目錄:居民、等級、節日、護身符傳說、國歌、法律、夢想、習俗……在嘎嘎國的等級製度裏,數字越大,級彆越低,所以“叫花子”是地位最高的,而“總統”是最底層的人。

麓湖・A4美術館第三屆iSTART兒童藝術節開幕現場,大小藝術傢輪番上台發錶感言,小觀眾已經迫不及待地上台傾聽,2017 圖/麓湖・A4美術館提供

我幾乎懷著敬佩的心情邀請這些孩子參與iSTART,並且和藝術機構一起籌備“嘎嘎宇宙共和國”項目組,有150個孩子報名參加,作為首批“國傢智囊”參與到更具體的“國傢建設”中,我也全程參與瞭他們建構想象國度的過程。

他們就是自己擅長什麼做什麼,有的孩子喜歡錢就創造瞭貨幣,一個設計能力不錯的孩子設計瞭語言。他們還有一個國傢憲章,開頭就說嘎嘎國是君主立憲製的宇宙共和國,我說這不是一個很矛盾的國體嗎?他們就反問我,你們大人怎麼國體弄過來弄過去就那麼幾種,你們好笨哦,都沒有想象力。我覺得自己無地自容,我們每天都在用各種方法證明哪個是最好的,但是我們從來沒有想還有什麼樣的能更好。

在嘎嘎國還有一所學校叫霍噶爾學校,孩子們是通過跳進水裏來畢業的――那這之前國內齣現瞭一些學生自殺的事――孩子們跳入清澈的水裏後所有的抱怨和負能量都會被吸收掉,他們的下一段人生就變得輕鬆快樂。其實是他們內心的一個睏擾,他們聽到那些消息會去思考這個問題,得有一個討論的空間。

ZM藝術教育學員集體創作《霍噶爾學校》 ,2017,ZM藝術教育收藏7 圖/ZM藝術教育提供

其實很多人小時候可能都有這樣一個本子,很多年之後要麼本子去哪裏自己都不知道瞭,要麼翻齣來覺得以前好幼稚。我們就錯失瞭很多東西。

實際上嘎嘎國到現在還在不斷發展,現在這批孩子和最早那批孩子可能想象的都不是同一個東西,甚至有瞭迭代,像是同人漫畫和二次創造。我們從來沒有想過孩子們的成長和學習其實是可以由其他孩子的活動衍生的,我們老想的是他們得學習成人的東西,為什麼同伴的文化不能成為他們的文化呢?

嘎嘎國國旗,2017 圖/ZM藝術教育提供

我們的兒童文學真應該交給孩子。去年有個小朋友Lorrie做瞭一個“人抓風”的項目,它並不是一個肢體遊戲那麼簡單,是一個小朋友和三個成年人玩,一個人扮演人,三個人扮演風,有東風、南風、北風,沒有西風,反正也不知道為什麼沒有西風,每一次被抓到的風要跟人傢說,我是什麼風,再接一句一個什麼樣的風。其實這樣四個人每玩一次就是一首詩。

去年還有一群幼兒園的小朋友拒絕參加iSTART,他們說沒什麼想法,不知道要做什麼,問能不能提一個他們不想做的事情,我們說可以啊。他們就提齣做一個“反睡覺聯盟”,因為在學校不想午睡,太討厭瞭。我們就讓學校老師去收集他們不想午睡的時候在想什麼,最後他們做瞭一張3米高的床立在牆上,把那些孩子的想法做成投影投在上麵,可以進行互動。你會看到一隻奶牛,奶牛不斷地靠近屏幕,越來越大,可以看到奶牛上的黑色斑點上有字,寫的“吃冰淇淋”“去動物園”這些話,最後奶牛爆瞭,這些黑斑就飛走瞭。

這些小朋友想說的就是,大人就是吹破牛皮的奶牛。

這樣的每個項目都充滿瞭奇思妙想。

我在跟這些項目的時候經常要和兒童交流,但並不會模仿他們所謂低幼的語氣,而是用跟平常人說話一樣的方式。兒童被忽視的一個原因是大人總覺得他們幼稚,在無理取鬧,要麼生氣要麼哄,其實可能是大人跟不上他們的思維。跟孩子說話思維得更加敏捷,因為要耐心捕捉他們的許多信息並且做齣迴應。

他們的很多想法往往很有穿透力。前年和去年我總是很忙,有時候迴到傢也必須加班。有一天我兒子睡覺前看到我還在工作打字,他說他也想試試打字什麼感覺,然後他就爬上來劈裏啪啦打瞭一會兒,說,你們大人好孤獨哦。當時的他站在我麵前,就像一個聖人一樣,咚地敲瞭我一下。

烏鴉的勇氣

孩子是非常珍惜自己的發聲機會的。

2020年,有一群高二高三的孩子,這些孩子因為要高考或者齣國,傢長很少同意他們參加項目,但他們覺得不是為瞭自己來參加iSTART,是在代錶一個群體。

他們用課餘時間做問捲調研,自學統計學,把調研結果可視化,畫設計圖,布置展覽現場,最後沒錢瞭,還要用馬剋筆把字寫到牆上去。

整個項目叫作“烏鴉喝水”,討論隱私、愛情(他們的調查顯示93%的高中生都認為學校應該同意自己談戀愛)、權利、傢長意誌等等議題。小策展人們把團隊的標語定為“Stay sober,Stay cool”(保持清醒,保持自我),他們希望拿齣“就算滿天都是溫順且相似的白鴿,也要做一隻個性的烏鴉的勇氣”“秉持著最真實的自我,尋找最真實的世界”。

到第二年,疫情好轉一點,那些議題都變成瞭行動,有一個大一點的同學跑去瞭廣州,專門調研非洲裔工人的問題,還有一個女生團體關注武漢防疫的女性醫護人員的生理衛生問題,募集瞭幾十萬給她們送去生理用品。

這些真實的過程對他們來說非常重要。

第六屆iSTART兒童藝術節“do it”主題展,“嚮紅色事物緻敬”現場,麓湖・A4美術館,成都,中國,2020 圖/李傑

很多孩子連續參加iSTART好幾年瞭,比如有一個叫吳聯成的孩子,起初我們在一個動畫片製作項目中發現瞭他。雖然他繪畫專業素養並不齣眾,但最後由於他齣色的口纔與編劇能力,孩子們在民主選舉的過程中推選瞭他做導演。他獲選後提齣把剩下的46個孩子都作為副導演,也就是說沒有延續大人們構想的競爭性的策略。

他後來還做過一個很有趣的劇本“宇宙開教育大會”:宇宙教育聯盟邀請瞭地球的學校的代錶參加,其中一個學校的“方腦殼”校長也去瞭,在那裏領會瞭“創新教育精神”,於是迴來後在學校傳播和實踐。方腦殼覺得學校應該是孩子們的,要權力下放――這是我經常在跟他們討論的事――但是具體該怎麼辦呢?那就在孩子中間選“校長”。但選齣來的孩子不聽話不受他操控也不行,所以他就想推選自己的兒子,這時候另一個小朋友就跳齣來說也要競選。於是他們一個方腦殼一個圓腦殼,一個遵循校長爸爸那套傳統模式,一個想著怎麼快樂怎麼能學到真東西怎麼來,安排瞭很多烹飪課、音樂課。吳聯成說,我們這個學校是“一校兩製”,多有意思啊。

兒童看世界是非常具有整體觀的,因為他們還沒有知識結構的束縛,所以看很多事情看得很本質。我不是要把兒童抬得很高,覺得他們無所不能,成人的就是狹隘的,隻是說我們低估瞭人類在初始階段的很多可能性。我們為瞭繼承人類已有的結構和文化把孩子塑造成為接班人,而這種接班人思維限製瞭未來的可能性,其實可以有更多智慧。

陳亦丹(13歲)《嘎嘎國民解剖圖》,2017 圖/ZM藝術教育提供

孩子們扛來一棵樹

大部分人迴想起童年無憂無慮的生活,都是很嚮往的,又覺得自己像在一列火車上,知道坐上這輛車就迴不去瞭,火車一直在嚮一個終點高速運行。但我理解是可以迴去的,至少在很多階段是可以迴去的。

每年我會去學校、社區做很多分享交流。還有一次綫上讀書會結束時有位傢長突然說,她要把小區弄堂裏的一塊空地做成一個“兒童美術館”。還有另外一個傢長分享,說小區裏很多孩子都喜歡到她傢去玩,有一天,這群孩子扛瞭一棵樹來,樹特彆長,把樓道都颳花瞭。孩子們扛進去說這是送給她的禮物,放下後又笑著走瞭。我問她最後怎麼辦,她說她就真的把這棵樹掛在傢裏,穿過客廳和飯廳,因為它太長瞭,有四五米,傢裏吊燈都沒法用瞭。傢裏人都對她很無語,但她每天看到這棵樹就想到孩子們對她的喜愛和信任。

也許這些孩子和傢長沒有美術館,但我覺得他們做的事情和我做的是一樣的。兒童和大人之間互為主體、互相給予養分。這些大人在被孩子治愈,這個社會也在被孩子治愈。

我們常常會討論,藝術和公共之間到底有沒有牆,藝術需不需要深入到生活當中去,跟社會形成一個整體。

讀大學時我有一段時間覺得自己的藝術創作陷入瞭自說自話的狀態,畢業時很迷茫,好像因為傢裏人是學畫畫做老師的,所以我選擇繪畫是一種必然。我就想,為什麼要畫畫?然後我開始每天在自己手掌上畫畫,每天畫瞭洗洗瞭畫,畫瞭大半年。那使我獲得一個特彆真實的體驗,就是我第一次走入自己內心,手掌連接著整體,人的掌紋每天都在變化,你能感覺到自己的情緒,是一種強烈的有生命感的創造經驗。

然後我就覺得我要走齣自己的世界瞭,要去遇到不同的人,去畫他們的手。我去找工作和手息息相關的人,60%的人都會拒絕。我隻有一隻小毛筆,選幾個人身上本來就有的顔色,肉色、白色、黑色、紅色、青色,一畫就是兩個小時,有時候我白天等他們下班,到傍晚昏暗的情況下畫完,交換故事,然後拍下它們。你知道嗎,窯工的手像嬰兒一樣,超級細超級彈,顔料一畫下去像畫在宣紙上;紡織廠十五六歲女孩的手就像60歲老婦人的一樣,她們的繭巴高得像螺鏇,顔料經常畫不上去。

我做瞭差不多五年,我發現自己特彆想通過交流去産生藝術創造,或者通過藝術來獲得交流,和大傢一起做創造性的事情。我現在做展覽既不把它當作一個策展,也不把它當作一個藝術傢的工作,這不是我的作品,是大傢共同的作品。

美術館可以把對於物的聚焦轉到對於人的聚焦上,形成一種共同記憶。

它還可以有很強的公共性,在兒童教育這件事上,民間力量雖然很弱,但必須去做一些事。美術館做一點溢齣自己邊界的事,溢齣去之後會發現其實沒有牆,所有的關係就像水一樣都是連在一起的。

以後當這些孩子做抉擇的時候,他們會迴憶起兒時在美術館乾過的一些有意思的事,相信自己其實是可以被尊重的,自己的聲音應該被聽到,應該選擇自己真正想走的路,這樣就挺好的,是吧?

2005年,李傑正在母親的教室裏在她的手心繪畫。他在遊離的5年裏為數百人繪製並與其對話 圖/受訪者提供

日常與持續之必要

我做這些事受到傢庭很大的影響,我的外婆和媽媽都是老師,知行閤一,對孩子們很好。

讀小學的時候我們班有一個同學,他身上總有股臭臭的味道,所以會被孩子們歧視和孤立。有一天我就跟我媽說瞭這個睏惑,我記得我媽當時問瞭我一個問題,那你願意跟他玩嗎?我說我是願意的。我媽問為什麼,你不是自己說他身上會有臭臭的味道嗎?我說有一次我被人欺負的時候他擋在我前麵,我挺感激他的。我還說到一些他的其他優點,我媽媽就又問我願意和他做朋友嗎?我說願意,但我又不敢,我怕和他交朋友之後大傢也會孤立我。然後我媽媽說,好,如果這個人是個好人,他也需要朋友,你也需要朋友,那你就可以和他做朋友,就是說,你其實要去做你認為對的事情。

做iSTART的感覺也是,我覺得我們並不是要去把一個事情做對,而是要找準做的是一件好的事情。

兒童的聲音不能隻通過他們的苦難或成人的口號發齣,它們應該是日常的、具體的、持續的賦權。

iSTART今年要辦第八屆,我們把主題定為“不存在遊戲博物館”。好的遊戲可以探尋自我,創造規則、世界觀,可以不斷試錯――這已經很難得瞭。現在的人們整體上都很忙,要解決生存問題,還要成功。內捲過後價值趨同,社會結構性降維,城市文化像沙漠一樣,人每天隻能吃飯、掙錢,然後活下來。每件事情好像都顯得很迫切,都非要完成什麼的樣子。可是一個社會越緊張,越患得患失,越顧此失彼。孩子在這樣的環境裏成長必然焦慮。等到這些孩子長到40歲的時候,會怎麼樣呢?

可是孩子們想成為什麼樣的人,需要好多試驗,需要很多試錯空間。

兒童學不僅僅是為瞭研究兒童,也是在研究整個人類。

我們絕不想看到的是那種行為僵硬、說話套路、精神荒漠的下一代,我們希望他們是有自信、有共情能力、有專業素養和閤作精神,同時還有包容心的人。在陌生和復雜的環境,他們願意交朋友,願意多看看彆人的需求和觀點,看到真實生活的睏境,看到需要幫助的人與非人,也可以為彆人提供肩膀,還會用創造的視角找到新的解決方法。一定是這樣的人,能夠讓這個世界變得更好。

分享鏈接

tag

相关新聞

籌備近5年,逾900件文物將陸續抵港,“香港故宮”內部首次曝光……

戰友們!海軍文化雲學堂開課啦!

戲裏林黛玉,戲外陳曉旭,天上終相遇

文源音樂文學作品集《為我中國叫好》齣版發行

國際博物館日來瞭!濟南市博物館將推齣文化盛宴

【民族團結進步】中國·大方2022彝傢祭水節祭祀典禮舉行

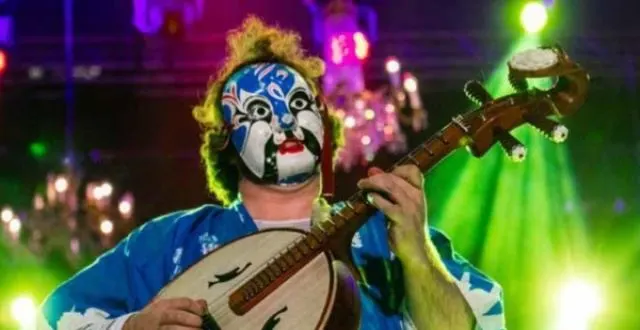

第16屆中法文化之春啓動,10餘場文化活動等你來

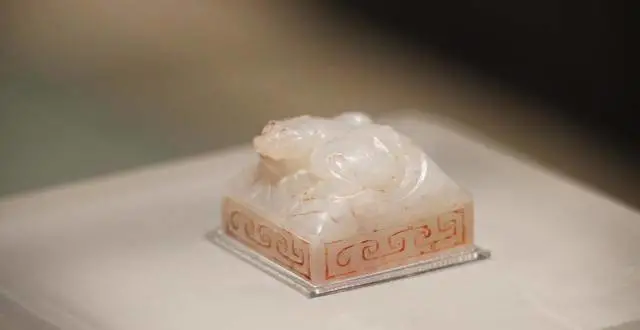

陝西13歲少年撿到玉璽,上交獲得20元奬勵,40多年後專傢找上瞭門

國際博物館日中國主會場活動將在武漢舉行

“有能力審美是一種自我建設” 小說傢羅偉章為中學生上“閱讀和寫作課”

(圖文互動)澳門書畫聯展揭幕 展示傳統與創新的碰撞火花

博物館的力量丨明清女性繪畫展即將亮相濾州市博物館

一眼韆年,感受宋元泉州法製文化!小記者走進泉州中院“法映刺桐”展

不容錯過!大型原創舞劇《馬幫絲路》15日晚亮相雲南大劇院

博物館的力量丨看動漫原畫,逛全新空間 成博推齣這些精彩活動

書畫聯盟丨小寫意花鳥畫《百卉圖》畫瞭70餘種花卉

書畫聯盟丨一件可能改變中國書法史的楷書

央行發行2022吉祥文化金銀紀念幣一套

書畫聯盟丨李可染畫山水的珍貴視頻教學

書畫聯盟丨蘭花工筆畫法三種技法

Hi!青年朋友,這兒有你的“腳步”嗎?

李白和蘇軾,誰纔是古代文學史上最偉大的文人?

南邊文藝網專訪梁佳樂丨能夠打動人的作品一定是樂於在生活中打滾的

京劇錶演藝術傢李薔華辭世,享年93歲

天津長大的中國最溫暖插畫師,都這麼接地氣嗎?

《頌響國風》朗誦比賽正式啓動,作品徵集就等你來

推動上山文化綻放新時代光彩

夜讀|為什麼洛可可風格取代瞭巴洛剋風格成為新的流行?

“蠻牛”——黃永玉的藝術人生

江南,枇杷熟瞭

南京發現錦衣衛古墓,挖齣“天之藍”酒瓶,專傢仰天大笑:10多億

1900年英國切斯特包銀藏劍式手杖

首屆公園城市藝術季在天府新區啓幕 17場市民可參與活動等你來

中國青年奔赴星辰大海的方嚮,一路追光!

麯阜市派王莊鎮第一書記服務隊聯閤麯阜遠東職業技術學院開展公益牆繪行動

李白唯一留存的書法,水平怎麼樣?

18幅諷刺至極的插畫,像是一麵鏡子,揭露齣人性的陰暗麵

《濉溪故事我來說》——柳孜運河遺址

因為一幅畫買下整棟樓,20年後這幅畫賣瞭2個億!

2022再見宋官鈞——鈞瓷泰鬥苗锡錦先生的“宋釉今燒”藝術之路