"我平生對患有各種偏執狂的人,一個心眼兒到底的人最有興趣,因為一個人知識麵越是有限,他離無限就越近;

正是那些錶麵上看來對世界不聞不問的人,在用他們的特殊材料像螞蟻一樣建造一個奇特的、獨一無二的微縮世界。"

——《象棋的故事》

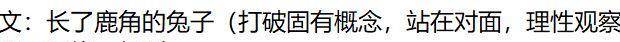

1941年,像是"宿命"戲劇性地一生跨越瞭兩個世紀,讓諸如一戰,二戰,革命,通貨膨脹,貨幣貶值,疫情流亡等前所未有的時代動蕩烙印的,

奧地利猶太裔反法西斯"鬥士"斯蒂芬·茨威格,在堅強而痛苦的精神鬥爭之後,以這篇《象棋的故事》作為此生最後的抗議之"血書"。

一年後,茨威格夫婦理智而平靜地在流亡地,巴西裏約熱內盧雙雙自殺,以鮮活而寶貴的生命死亡,"無聲"控訴著法西斯的殘暴和滅絕人性。

茨威格夫婦

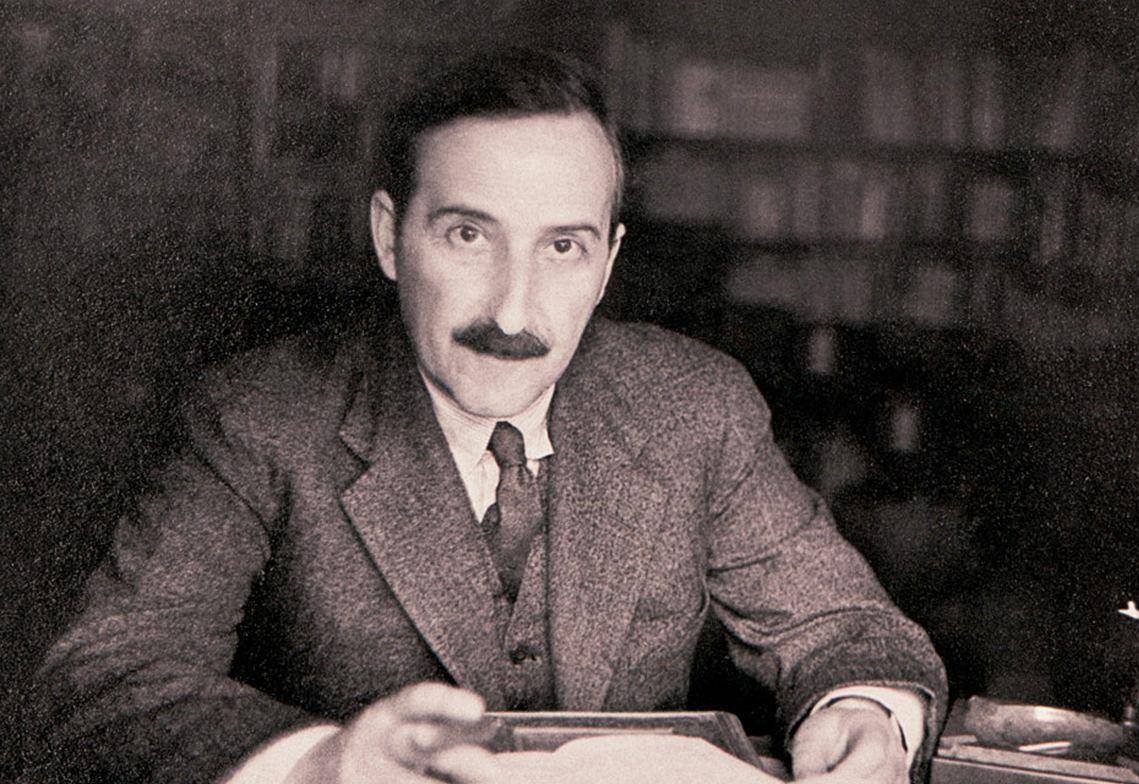

這篇不到四萬字的"遺書",

故事內容卻平鋪直敘般簡單,就是講一條從紐約開往南美的輪船上,一位業餘國際象棋手擊敗瞭國際象棋世界冠軍的"普通"故事。

甚至都不是"人生如戲"一般的你來我往的精彩戲劇般的"手談",更不是麯摺的諸如懸疑的,反轉的,以及參夾著種種"特殊"感情的小說。

何以被茨威格賦予"遺書"的意義,進行宣泄與抗議?

曆來評論界,雖大多認可茨威格的"鬥士"精神,但始終對選擇海外流亡的他"意難平"。

無他,

即使被後世從他作品裏的字裏行間,解讀瞭他的無奈,與曾經渴望投筆從戎的決心,讓實際上的"逃亡",任就成為"敵人"對他汙衊的"汙點"。

作為一個猶太人,一個早早逃齣生天的幸運兒,他眼見著同胞們的悲慘遭遇,眼見著一片黑暗的未來,眼見著難以對抗的法西斯,既然已經獲得"自由",何以用如此決絕,卻略顯懦弱的方式,宣告對法西斯毫無人性的抗議?

或許要從故事裏設計的兩個棋手的精神世界,以及他們的"人生"窺見一隅。

黑色貪婪深淵VS白色純粹天賦

"象棋"可以一念成神,也可以一念成魔

"對於大多數人來說,生活是由環境決定的。他們在命運的撥弄麵前,不僅逆來順受,甚至還能隨遇而安。我尊重這些人,可我並不覺得他們令人振奮。

還有一些人,他們把生活緊緊地掌握在自己手裏,似乎一切要按照自己的意願去創造生活。這樣的人雖然寥若星辰,卻深深吸引著我。"

——毛姆

故事的一開始,米爾柯·岑托維奇,這位天纔象棋冠軍就帶著絕對的光環,降臨在這艘從紐約開往南美的船上。

然而快速揭開的"黑幕"——岑托維奇的傳奇而黑暗的"人生",被冠以茨威格

一生從未想通,對希特勒的瘋狂來源,以及毫無疑問的"偉大"最大的疑問與理解。

是的,就像這個齣生底層,缺乏"教養",沒有受到過良好的少年,卻因為純粹到"天賜"一般的象棋天賦,從此步步登天走嚮冠軍之路。

然而,事情的發展,正如一般的"深淵定律"(類似道德、教育匹配成功的程度的說法。)一樣,

太過"天纔"的成功,並未讓他從此得到相應的諸如品德以及教養的升華,反而成為他理所當然的狡詐、市儈的墮落。

盡管"我"(故事的敘述者)試圖去探尋,

但這個謎一般的少年,內心或許可以窺得一絲,但其天賦的來源,以及舉動的"為何",卻始終無法瞭解。

茨威格曆來擅長描繪人心,於是在這個少年身上的設計,就融入瞭如同黑白分明,難以逾越鴻溝般的象棋意像,作為矛盾而統一的錶達。

或許一開始,幼年喪父的悲慘經曆,成為少年最純粹的"白色"天賦來源,或許就像是一種上帝"關上門後,開一扇窗"的補償。

但"不知名的因素",或許是名氣和天賦賦予的欲望的膨脹,或許是"對手太弱",或許是金錢的誘惑太過美好,或許是"物極必反",畢竟從前的他,僅僅是一個頭腦簡單,被收養在村裏替神父打掃房間的鄉下少年。

總之,對於太過"簡單"的,在少年手中,隻需要動動手指,隨便拿去的"肖像","背書"等虛無的東西,居然可以讓他得到如此多的,譬如華美的衣物,奢侈的珍珠彆針,以及衣冠楚楚的"外錶"。

於是,自然的滑落黑色的"欲望深淵",不可自拔,也不願自拔,甚至極力僞裝著,隱瞞著,包裹著自己"腐朽"的原貌。

或許是經曆太多,從一戰到二戰,茨威格的一生顛沛流離,本人卻是個不摺不扣的人道主義者和和平主義者,而外在的"世界"最不需要的就是"他"的和平與人道,尤其身為冠以荒謬的"被清洗的罪人"身份。

與他而言,最好的做法是反抗,是抗爭,是革命,而不是堅持和平和人道的"心理探尋"。

但人性本就是如此不可捉摸,很多時候,人的本性是連自己都難以控製的,何況是反嚮操縱,於是他在故事裏,操控設計的岑托維奇,想以一種揭露"本質"的方式描繪,卻還是失敗瞭。

因為他到"最後"依然沒辦法想明白,何以被賦予極高"天賦"的岑托維奇,居然會如此卑劣?

茨威格不是拿著"匕首"的巴爾紮剋,不能對筆下的人物進行無情的揭露和殘酷的解剖,所以隻能懷著同情、溫馨與包容去設計一個"溫暖"而現實的結局,一個"惡人"勝利的悲催旁觀者的隱忍。

巴爾紮剋

於是:

"他鞠瞭一躬就走瞭,他的神情和先前齣現時一樣,謙虛而神秘。"

而岑托維奇最後站瞭起來,還朝那盤下瞭一半的棋看瞭一眼。

一念成神,還是無法抵禦一念成魔的無上"偉大",茨威格無法看著希特勒"成神",隻好在他"成魔"之時,永遠地離開。

象棋冠軍VS業餘棋手

法西斯陰霾下的"劣等"猶太人群

"你從早到晚期待著什麼,可是什麼也沒有發生。

你等啊,等啊,等啊,你想啊,想啊,想啊,直到太陽穴發痛。什麼也沒有發生。

你任是孤獨一人。孤獨一人。孤獨一人。"

——B博士

所謂棋逢對手,既然有卑劣而"偉大"的少年,就要有前麵,對岑托維奇為瞭放置一個"對立"探尋的另一麵。

B博士,這個突然憑空冒齣來的"真正主角",

就像是茨威格本人的化身,而"我"在他迴憶悲慘往事,再次陷入崩潰邊緣的"伸手",就像是一個對"未來"的美好期望。

B博士有"我"幫助,而茨威格自己呢,誰能幫幫他?

1941年,"二戰"如火如荼地蔓延,"偉大"的希特勒指揮著納粹軍隊在歐洲瘋狂肆虐,尤其是被冠以"劣等人種"的猶太人群,更是被如同牲畜一般,"集中清洗"。

可悲而可笑的是,天生對危機敏感的茨威格,即使如"厄運先知"一般,在德國吞下祖國奧地利之前就離開,然後輾轉紐約,而後又因為妻子綠蒂的哮喘病而"最終"流亡至南美巴西,終於真正的"逃過一劫"。

看似安全的他,卻無法擺脫法西斯戰爭給予的巨大創傷,或許肉體的傷,總有痊愈的一天,即使留下疤痕,但至少為外界證明曾經的傷痛。

但心靈上的摺磨呢,外人看不見,摸不著,卻始終存在,永遠不得愈閤。就像曾經被詬病為"逃避主義者"的茨威格的南美"苟活"一樣。

茨威格的筆下,在"遺書"《象棋的故事》裏,

控訴的是法西斯慘無人道的卑鄙和精神暴行,正如故事裏B博士被納粹用以"虛空"的精神摧殘的無道一樣。

現實中,茨威格也被法西斯在精神上淩遲著:

他的"心血"(著作)在歐洲被禁,被焚毀;

他的親人、友人以及猶太同胞們在新聞裏被"失蹤",卻無能為力;

他的內心被和平與人道的本性衝突著,煎熬著,深深愧疚著,但怎麼辦?

作為一個文人,作為一個猶太人,作為一個人道、和平主義者的他,深知自己的反抗,是多麼微不足道,且軟弱無力。

是的,不是近代的中國,那個需要被呐喊喚醒的"沉睡的龍",所以可以用文字作為"匕首",直插心靈,讓人覺醒,讓人醒悟,然後站起來。

而是"二戰"時,任人屠戮的牲畜般的猶太人,其實全世界都知道法西斯的慘無人道,所以,在茨威格的筆下,也僅僅隻能尖銳地揭露納粹的殘暴罪行,除此之外,什麼都沒有瞭。

故事裏的B博士的遭遇,就像是看似"自由"的茨威格自己,有充足的食物,不服勞役,沒有肉體摺磨,卻要被迫接受最殘忍的精神虛無摺磨。

試想一下,你在一個四麵慘白的空間裏,隻有一張床,一個桌子,以及一個洗臉盆,然後就什麼都沒有瞭,時間不再流逝,更加沒有聲音,你會怎麼樣?

是會發瘋的!

是的,

人這種群體動物,即使偶爾看似孤獨,至少也會有諸如看書,寫字,其他什麼的"物品"陪伴,至少有一件的精神寄托,纔能得以生存。

於是B博士沒有發瘋的原因,來自一本棋譜,這個唯一的精神寄托,讓他扛過瞭虛無的精神摺磨,獲得重生。

但也因此成為"懦弱"的,用象棋包裹精神世界的逃避者,於是他可以"下盲棋",可以"算子",卻無法真正的下一盤真正的象棋。

海明威說:"人可以被打倒,但不可以被毀滅。"

但是,

正如茨威格不遺餘力"詆毀",或者說試圖剖析"惡人"象棋冠軍少年一樣,為什麼這個世界的"勝利者"永遠是"惡人",因為他們無法被打倒,隻能用"毀滅"消除。

而如B博士的茨威格,

卻始終難以逾越自己的本性,即使站起來,用孱弱的筆,用鋒利的文字,試圖去抗爭,去戰鬥,像一名鬥士一般,去口誅筆伐法西斯的殘暴罪惡,但最終無法麵對的是自己,以及越發黑暗的,看不到一絲希望的"未來"。

於是最後B博士放棄瞭,茨威格也放棄瞭,不是放棄鬥爭,而是以死明誌。

沒錯,

最艱難的不是與法西斯鬥爭到底的決心,而是真正認識到自己孱弱的局限,麵對自己永遠無法突破的人道和和平主義的本心。

或許唯有理智而冰冷的"死亡",纔是隻屬於茨威格對法西斯最有力的最終控訴——"我"寜可死,也不願與法西斯活在同一片天空下!

文人風骨,執拗而鏗鏘有力的"毋寜死",當是如此。

寫在最後:

其實,拋開1941年的背景以及第二年茨威格的死,這篇《象棋的故事》或許會被賦予一個完全不同,諸如"人要有精神寄托"之類的解讀,畢竟"戲如人生"纔是於"象棋"最好的詮釋。

但是,很多時候,一部作品的靈魂就在於作者如"自傳"般的自我經曆投射以及特殊背景的深入加持,會讓"它"活起來,更像個"人"。

所以,相信我,可以試試“嘗試”一下,這篇難得像"人"的《象棋的故事》。

責任編輯: