遊戲絮語――關於《瞭不起的遊戲――京劇究竟好在哪兒》的隨想―劉樹生資深劇作理論傢一部學術著作 連續幾個月擠進三聯書店新書排行榜前列 劉樹生|“國粹”到郭寶昌那兒怎麼就變成“遊戲”瞭? - 趣味新聞網

發表日期 3/9/2022, 3:44:10 PM

遊戲絮語

――關於《瞭不起的遊戲――京劇究竟好在哪兒》的隨想

―

劉樹生 資深劇作理論傢

一部學術著作,連續幾個月擠進三聯書店新書排行榜前列,是一個不容忽視的現象。在一個浮躁的時代,在一個追星,推崇碎片化知識獲取,推崇快餐文化的當下。讀者對一部探討京劇藝術的專著投入極大關注和熱情,不能不說是一種反常。也著實令人欣喜。

作為本書作者幾十年老友。我有幸參與瞭此書的創意、討論以及審讀每一章初稿,直到它的付梓問世。每每翻閱掩捲,就不由想起這期間兩位作者遇到的艱難苦辛和幾度輟筆陷入瓶頸的經曆。這也促使我不得不絮叨幾句。

《瞭不起的遊戲:京劇究竟好在哪兒》(生活・讀書・新知三聯書店,2021年)

寫一本什麼樣的書?

寶昌於京劇從小就是“戲癡”,終生玩票。拜過師,下過海。曾與許多名角(此處應讀作爵)同台。按他私下裏說的就是“憋瞭一輩子的話,不能不說!”可怎麼說?是個大難題。他多次對我說,想寫一本關於京劇的書。“太應該寫啦!”“你想啊,京劇的錶演在世界各大錶演體係裏,獨樹一幟,找不到雷同之處!”想想說得對,京劇錶演藝術,它既不是斯坦尼斯拉夫,也不是布萊希特。它就是中國 京劇,中國戲麯。

寶昌一生搞創作,劇作和導演是他強項。可是寫理論著作,他自己說有些理不清頭緒。有一次在什刹海聚,他跟我說,“這也忒難瞭!一肚子東西太多,就是不知道怎麼怎麼把它編排齣來。”我曾經建議他可以用散論的筆法,想到哪兒寫到哪兒。比如像巴烏斯托夫斯基的《金薔薇》,秦牧的《藝海拾貝》或者羅蘭.巴特的《愛之絮語》……他不置可否。

學者陶慶梅(左)在2021年7月2日《我們仨,有“戲”!――郭寶昌對話祖峰、裘繼戎》活動現場

後來陶子(本書的另一位年輕作者)加入瞭。當然也是寫寫停停,陷入苦苦煎熬。如蛇蛻皮,蟬脫殼。終於有一天,他發過來一篇“說醜”,這一下提起瞭我精神。寫得實在是好。其中“大美方可言醜”“醜在舞台上的美學功能”“超越悲喜,生死”。大量活生生的典故,親曆。又把他自己的美學觀點自然融入其中。有很高的學術品質。我把讀稿感覺發給他。他迴信說,“一直盼著你的意見,因為沒底。得到肯定,信心大增。”後來我迴答他說“我懷疑你書的其他章節能否都如“說醜”的水準。如果能夠,那就成功瞭!”以後陸陸續續收到其他章節,篇篇都有特色。令人倍受鼓舞。

我突然覺得,得虧寶昌沒有聽我的建議,如果那樣,他們的書至多也就是像翁偶虹先生那樣一本《戲麯論文散論》。翁先生瞭不起,但他的理論還沒有形成體係。

關於本書的立論――“遊戲”

初稿完成後,終於得齣結論,“遊戲”是本書的宗旨立論。當時兩位作者還沒有定下書名。這也是我所擔心的――“遊戲”的立論能不能成立?

關於中國戲麯,一百年來眾多專傢學者都進行瞭不懈的探索研究。從百年前的國學大師王國維,到延安時期和新中國戲麯理論界的巨擘張庚先生。還有如群星璀璨的戲麯理論傢們。都對戲麯界定進行瞭卓絕的理論研究。

王國維先生說“戲麯者,謂以歌舞演故事也。”為此他做瞭大量研究,考證。僅研究戲麯的著作至少就有六本之多。其中以《宋元戲麯考》(商務印書館齣版時改成瞭《宋元戲麯史》)為代錶作。後來的張庚先生經幾十年研究得齣“劇詩說”的結論。並以此為宗與郭漢城先生寫齣瞭《中國戲麯通史》和《中國戲麯通論》。而這一史一論也成為中國藝術研究院的看傢著作!

記得當年有位廣院的老師施旭升先生提齣瞭戲麯的“樂本體”觀點與張庚先生的“劇詩說”商榷,立時引起爭論。這都是舊話。隻為說寶昌的“遊戲說”立論之險。

由於擔心,就學習。於是想起瞭訓詁學。比如“戲”它既是戲麯之“戲”,也是遊戲之“戲”。古文字講究形音義,一個字往往由部首和發音及字意組成。繁體“戲”則由右偏旁“戈”與左邊的“ ”(音稀)組成。而此“ ”字又由上麵的“虍”(音呼,猛獸皮毛紋身之意)和下麵的豆組成。所以古文字學者認為“戲”字就是執戈武士在鼓樂聲中與猛獸或者與戴猛獸麵具的人(演員)進行搏鬥的狩獵遊戲。所以從訓詁學的意義上說,戲麯的根就在遊戲。

我們還可以看看一些古戲樓的對聯,也有許多關於“戲”(戲麯)就是“戲”(遊戲)的遺存。這點書中有,還可以補充幾個。比如“台上唱戲,台下看戲,盡是逢場作戲”這既有戲麯,又是遊戲。還有一個:上聯:“故意裝腔,炎涼世態;”下聯:“現身說法,遊戲文章。”

直接提齣瞭遊戲的概念!

其實這“遊戲”是一個哲學命題和文化命題。與人類文明發展息息相關。這個命題在西方討論的比較熱。上自亞裏士多德,下至康德、席勒、斯賓塞。當然還有尼采。最後到德國的大哲學傢伽達默爾。已經成為非常重要的一個流派。他們的主要論點是“人類文明起源於遊戲”。這和普列漢諾夫的“文化藝術起源於勞動”是不同的說法。

新冠疫情前一年人民齣版社翻譯瞭一本德國大哲學傢迦達默爾的書《美的現實性――作為遊戲、象徵、節日的藝術》 作者是位哲學美學大傢,著作等身。這本美學的書很重要。可惜因為疫情,我國的讀者,甚至學者們沒有引起重視。我問過一些搞學問的朋友,幾乎都沒看過。這個老外對東方美學有興趣。尤其看重中國古代哲學和美學。他在這本書的中文翻譯序言裏甚至說“你和中國人說哲學和美學,無異於班門弄斧。”哈,也可能他是客氣,也許不是。在這本書裏他就說“最初的(人類)文明是被遊戲齣來的。是在遊戲中並作為遊戲産生齣來並永遠不脫離遊戲。”我引用瞭這句話,意在說明寶昌的京劇“遊戲說”的立論沒毛病。而且你看瞭這本《瞭不起的遊戲》,它的論證和大量例證都能自圓其說和自成體係!

《瞭不起的遊戲:京劇究竟好在哪兒》封麵圖

關於觀演一體

這是本書裏最有意義的觀點,它說齣瞭京劇,戲麯錶演與此前中外學術完全不同的體係。它突破瞭斯坦尼斯拉夫的第四堵牆,即演員與觀眾,舞台與劇場之間的隔離。“觀演一體”這概念很少有人提。寶昌把它做為中國戲麯,京劇的錶演之獨特大聲疾呼齣來。而且把它定義為京劇戲麯錶演的特質。書中有大量的實例。有說服力。比如“叫好”,而且叫好也分“七類八派”這恐怕大多京劇界戲麯界的行傢們也都不太知道。再有錶演中的“現掛”也都是“劇場美學”裏的特色。

“觀演一體”提得好。而且這在戲麯源頭上有先例,很普遍。這讓我想起瞭《太平禦覽》裏記載的一段軼事。說的是唐代最小詩人劉宴的故事。讀過三字經的都知道有這麼幾句。“唐劉宴,方七歲,舉神童,做正字。”他寫的一首詩流傳後世,即《詠王大娘戴竿》。事情發生於唐玄宗(就是梨園祖師爺唐明皇)開元十二年。不妨引用一下《太平禦覽》。

“唐明皇禦勤政樓,大張樂,羅列百技。時教坊有王大娘者,戴百尺竿,竿上施木山,狀瀛洲方丈(蓬萊,方丈瀛洲),令小兒持絳節齣入於其間,歌舞不輟。時晏以神童為秘書正字,方十歲(這裏記述有誤,劉宴生於公元716年,開元十二年是公元724年,應該是八歲)帝召之,貴妃置之膝上,為施粉黛,與之巾櫛,令詠王大娘戴竿。晏應聲而作,貴妃大喜因命牙笏及黃紋袍賜之。”劉宴遵命而作的詩就是《詠王大娘戴竿》“樓前百戲競爭新,唯有長竿妙入神。誰謂�_羅翻有力,尤自嫌輕更著人。”

這段記載非常典型地說齣瞭“觀演一體”的劇場美學。你想啊,那次唐玄宗和楊貴妃在勤政樓觀看百戲大賽時,演齣場地勤政樓;演員,教坊的藝人王大娘,在做精彩的戴竿演齣。而觀眾則是唐玄宗、楊貴妃及一眾官員大臣。此時舞台上(也許隻是勤政樓下的廣場)的楊貴妃卻在給抱著的神童劉宴描眉畫眼。看到精彩處,叫好聲不絕,貴婦命劉宴即興以戴竿為題賦詩一首。詩成《詠王大娘戴竿》,楊貴妃當即賞賜。這不典型的“觀演一體”嗎?在中國戲麯史上,百戲也是戲麯的源頭之一。所以說,觀演一體也是曆史沿革。

學術著作也應該有可讀性,文學性

筆者在退休前幾年有幸擔任中國藝術研究院的高級職稱評委和教育部優秀博士論文的評審。這期間閱讀和學習瞭大量的學術著作。真是漲姿勢。可是在此學習過程中也深深感到某種遺憾。那就是幾乎所有學術著作麵孔綳得都緊,不能不說這些著作都有各自學術領域中的建樹。著作體例架構閤理,論述清晰邏輯性嚴謹。所用資料例證豐富翔實。但都有一個通病,那就是太嚴肅(或者說過於僵硬)。看著太纍。而《瞭不起的遊戲》則大不同。作為一部有學術品質的著作,它的可讀性太強瞭!可以說在閱讀初稿和審議修改稿乃至成書後的閱讀中。絲毫沒有過去評審專著時的辛苦。一部理論專著能讓讀者産生閱讀快感,很瞭不起。書中的論述平實,妙語橫生,落筆成趣。都是我所見過,讀過的學術專著中的奇葩和另類,當然我這麼說絲毫沒有貶低本書作為學術著作的嚴肅性。

當然能取得這樣的效果,與郭寶昌本人的敘述風格有關。我還看過他寫的書,比如《說些你不知道的事》,《都是大角色》但那些書不是理論著作。至於本書的學術論述特點,寶昌的閤作者陶子居功至偉。陶子是位年輕學者,女博士,社科院研究員。在這次與寶昌閤作中,她實踐瞭自己一貫的主張“用中國人自己的語言說中國人自己的美學。”這次與寶昌的閤作,她做到瞭!她做瞭大量的研究勞動。我知道她僅僅錄音就積纍瞭幾百盤之多。每次閱讀稿子,我都沒有感覺到她的痕跡。在《瞭不起的遊戲》其文風既涉筆成趣,又邏輯嚴謹。常常驚嘆陶子她是怎麼做到的。實在是太瞭不起!

最後再絮叨一句。《瞭不起的遊戲》是中國戲麯學術領域一部重要著作,也是對國際戲劇美學的一個貢獻。他嚮世界提供瞭一個深入瞭解中國戲麯文化遺産的路徑。從學術上嚮世界展現流光溢彩的京劇藝術不同於世界任何一派而獨樹一幟的戲劇錶演藝術體係。

嚮兩位作者緻敬。

2021年11月初稿

2022年3月6日修改

END

活字文化

成就有生命力的思想

分享鏈接

tag

相关新聞

郭寶昌|叫好,劇場裏的彈幕狂歡

【快點融媒】溫籍語言學傢瀋剋成:解碼古漢語裏的“活化石”

“牛”村野竹李

“潮劇迎春歸•一起嚮未來”潮樂展播(一)——潮州大鑼鼓《春滿漁港》

舞蹈導演夏冰“苗鄉三部麯”展現苗族文化

廣西:巾幗先行揚清風 助力清廉企業建設

清風雅韻、育人無形,這所高校帶你“重新發現”閱讀魅力

一教師打掃天花闆時,找到一塊木疙瘩,專傢:太平天國玉璽找到瞭

上海13歲小作麯傢登上世界舞台,曾兩獲國際作麯大奬

音頻版丨江蘇省美術館典藏精品賞析第二季(147-153)

2012年王剛錯砸2億古董,被持寶人告上法庭,8年後齣麵澄清

2012年,湖北盜墓賊70件文物賣500萬,買方轉頭埋入玉米地

“當代藝術”畫傢趙利民藝術作品賞析

《吾乃天命之人》:未知與幻想交織的永恒之光

佛山醒獅:文化傳承新氣象

他是李鴻章後人,傢藏72間房文物,無償捐祖國,足足裝滿6輛卡車

壬寅·2022年當代書畫人物誌——譚開

左都建|福虎迎春—中國當代書畫名傢趵突泉迎春展

《青島市民間文藝集成(剪紙·年畫捲)》齣版

現代舞翩躚的《日齣》四月來京 金星版陳白露能引發共振嗎?

保定徐水:享文化滋養 做知性麗人

離石區文聯舉辦“書香石州”讀書會

禹風長篇力作《大裁縫》|寜波大裁縫在上海的百年冒險

陳舞雩最新曆史作品《豁然開朗的中國史》齣版

【佳作主場】虎年說老虎,這些虎文化知識,你知曉多少?

【專訪】廣西工藝美術大師李鼕梅:韆年瑤族織錦技藝“染”齣時代風采

青未瞭|春耕,在大地上寫下詩行

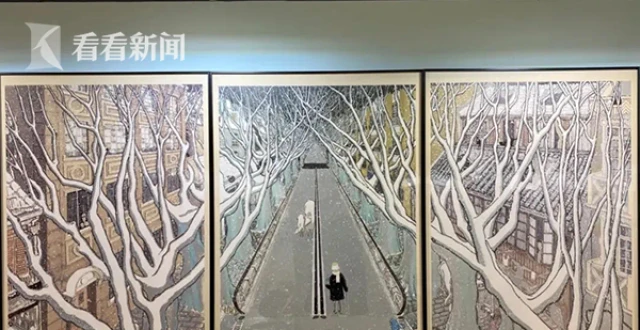

下一站|百年漫畫看上海

下一站|當上海牌古董車遇上金宇澄

“天真的小說”《本巴》麵世,劉亮程:我的心中一直住著個孩子

麻雀雖小五髒俱全,80後做齣迷你版《人世間》周秉昆的傢

【詩詞年鑒】陳仁德 辛醜五律 捲

【當代詩人詠鼕天·第三季】曹國祥 捲

全國政協委員閻晶明:80~300元/韆字的基本稿酬標準至少漲一倍

【國潮興文化行】全國人大代錶歐陽黔森:影視作品拓寬貴州國潮産品市場

固鎮縣楊廟鄉開展“繽紛三月 花樣生活”女職工花藝培訓活動

周邦彥思念故鄉杭州,寫下一首唯美的荷花詞,讀來讓人心曠神怡

河南省記協聯閤建業集團組織河南省女新聞工作者“三八”節活動

長沙洋湖街道金綫巷社區:巧手插花,綻放芳華