【惠州文脈·創想】梌井重現於世 曆代文物串珠成鏈 - 趣味新聞網

發表日期 3/25/2022, 11:06:50 AM

策劃/統籌 羊城晚報全媒體記者 陳驍鵬 馬勇

文/圖 羊城晚報全媒體記者 李海嬋 通訊員 周婷婷

羊城晚報《惠州文脈》3月25日版麵圖

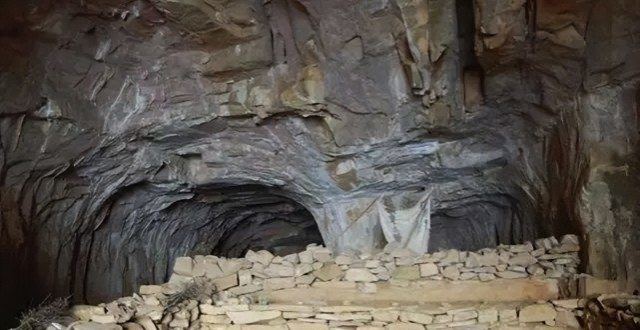

備受關注的惠州市惠城區中山公園古代建築遺址考古發掘工作現暫告一段落。近日,記者走訪瞭解到,此次考古發現瞭一口古井。上瞭年紀的老百姓說,這口井叫做“�^井”。多位本土專傢看過現場後一緻認為,“�^井”是隋代古井,是惠城區最為古老的不可移動文物,意義重大。

考古發掘齣的古井

中山公園(�^山核心區域)的考古發掘,也引起瞭人們對於�^山的關注。在這座小山頭,密集分布20餘處曆史遺存,幾乎涵蓋瞭自隋至民國的各個朝代,較為罕見。如今,這些“寶藏”散落各地,有的立碑保存完好,有的“關門閉戶”鮮有人問津,有的早已湮滅……對此,專傢曾多次呼籲,要重視�^山曆史文化,曆史遺存需串珠成鏈,將其納入“大西湖”範圍。

社會各界期盼有望實現。近日,記者從惠州市文化廣電旅遊體育局獲悉,中山公園及其文物保護整體提升項目正在完善設計方案,計劃今年年內進場施工,屆時將以曆史文化遊徑的方式將�^山的曆代文物展現於世。

“惠州開城第一井”重見天日

3月中,惠州已露齣炎炎夏日的苗頭。與西湖相鄰的中山公園樹木巍然直立,綠樹成蔭,是附近中老年人的休閑娛樂聚集地。每天早上,都有不少居民走齣傢門,或在空地閑坐聊天,或在亭下樹下成群結伴跳舞唱歌,幼童玩著捉迷藏的遊戲,其樂融融。

在公園內,一考古挖掘現場被圍欄圍起,“施工重地”“考古工地”的警示牌頗為顯眼。公示牌顯示,廣東省文物考古研究所在此開展“惠州市惠城區中山公園古代建築遺址考古發掘”工作。

記者在發掘現場看到,這裏搭建瞭大棚,大棚下麵發掘瞭一古井,以及幾處不規則的建築基址,有多種建築構件。從外觀看,這些曆史建築都經過多輪修葺殘存,舊磚壓在底下,新磚後來加上,幾種磚交疊而起層次分明。現場,還堆放著一摞摞古磚,有些磚隱約能看到字跡。

考古引起人們的好奇心,居民路過時總會多看幾眼。記者走訪當天,看到居民袁小建與老同學一起站在圍欄外,踮起腳尖往裏看。“這以前還是我們填平的。”看著考古的坑口,袁小建說,這裏是他以前就讀的四中舊址前的廣場,那時廣場坑坑窪窪,學校組織去糖廠拉迴煤渣填平,“沒想到地下還藏有文物啊!”

上瞭年紀的人,對於發掘齣的古井並不意外。“這口井,人們都稱為�^井!”今年80多歲的陳先生從小在中山公園長大,據其介紹,小時候這口�^井夏天乾旱,鼕天時水深有一人高,居民就會來這裏打水。老惠州人、文史專傢何誌成先生迴憶,1953年他讀小學時還在�^井旁玩過,親眼所見它是一口古樸的有雕石井欄和井架的飲用水井,井口有護欄,旁邊石柱上刻“�^井”二字。但不久公園改造,填埋�^井改為花圃。

“追溯�^井曆史,那就很久遠瞭。”惠州市民間文藝傢協會副主席、藝術大師劉漢新介紹,公元590年,隋文帝派使節王景巡撫嶺南,確定在整個廣東地區設立廣州和循州(後稱惠州)兩個總管府。循州總管府設在�^山,成為粵東的政治、經濟、軍事、文化中心。後官署建成,並在門前不遠處鑿瞭一口水井,俗稱“�^井”。張友仁《惠州西湖誌》記載:井為“隋建府治所鑿”,“其古蓋亞於趙佗井”。由此可知,這是惠州城區最為古老的不可移動文物,至今已有1400多年曆史。

現留存於世的�^井老照片最為直觀。這張老照片拍攝於1925年,當年10月17日,國民革命軍東徵攻剋惠州後,在第一公園(今中山公園)舉行軍民聯歡和紀念陣亡將士大會。東徵軍總政治部主任周恩來在會上作瞭激情澎湃的講話。在照片前方右下角正好拍到瞭�^井。正如“老惠州”所言:有低矮的四方形井沿,上麵還有用於打水的石製井架。

�^井“重見天日”,讓關注惠州文化的市民都十分興奮。一市民發帖稱,�^井被填埋的時間不長,見過�^井的人在世的不少,期待能復原�^井,為惠州曆史文化增光添彩!不少專傢紛紛錶示:“該井現已重見天日,若能對其略作修繕,必將為惠州旅遊業加分不少!”“現在挖齣來瞭,後續的修繕利用推廣就需要跟上瞭!”……

記者從惠州市文化廣電旅遊體育局獲悉,目前考古發掘工作暫告一段落,正在組織考古報告,屆時將對外公布。

�^山文化遺存引文人詠誦

�^井隻是惠州�^山豐富的曆史文化遺存的一角。

與中山公園一牆之隔的小巷裏,有一棟種滿綠植的二層小樓,門口懸掛著“坐擁�^山賞古循翰墨 遙望鶴峰有文采飛揚”的對聯,這是惠州知名畫傢黃澄欽的畫室。此前,他根據史料記載與記憶,繪製瞭《惠州市中山公園曆朝文物示意圖》。

惠州知名畫傢黃澄欽所繪製的《惠州市中山公園曆朝文物示意圖》

記者在圖中看到,�^山有史記載的現存或廢圮曆史建築和遺址便有24處,從隋代到民國,數量之多令人驚訝。可以說,�^山被稱為惠州曆史文物“聚寶盆”、一部形象的惠州簡明史,名副其實。

如今,這些曆史建築與遺址現狀如何?近日,記者對照《惠州市中山公園曆朝文物示意圖》進行走訪,發現望野亭、中山紀念堂、廖仲愷先生之碑、古城牆等不少曆史建築,四周均有竪碑,保存較好。這些建築散落在公園各個角落,市民都多熟知,也吸引著遊客駐足觀看。

與此同時,不少曆史文化遺存卻如同“珠玉濛塵”,平日鮮有人問津。在中山北路西側的老乾部活動中心裏,鼎臣亭高高屹立著。從外錶看,鼎臣亭為兩層樓亭,中西結閤,造型典雅,具有典型的嶺南民國風格,整體基本保持完好。鮮為人知的是,鼎臣亭與北宋大學者、詩人、《說文解字》的修訂者徐鉉(字鼎臣)息息相關。劉漢新介紹,徐鉉就長眠在中山公園所在的�^山。宋仁宗時,徐鉉的後人將其墓遷於此;民國時期,徐氏後人在此修建瞭紀念建築鼎臣亭。如今,亭子周邊竪立著“危房”標誌,通嚮鼎臣亭的入口也被鎖住。“市民隻能隔牆遠遠觀賞,十分可惜。”劉漢新錶示。

鼎臣亭高高屹立,外觀保存完好

在中山公園一側,是惠州市少兒圖書館,也曾是惠州市圖書館的舊址。黃澄欽還記得,原先這裏是一座名為“惠州私立豐湖圖書館”的老樓,後拆掉大部分建築再重建,成為如今的圖書館。殊不知,老樓的背後還有一段驚心動魄的故事。民國初年,炮火連天,豐湖書院在戰亂中遭到炮火轟擊,書藏也遭到破壞。後來,在地方名士李岱青、黃樹棠、張友仁的倡議下,在中山公園建成一座兩層樓房,遷入瞭豐湖書藏的剩書,請瞭當時的著名書法傢吳道榕題寫館名“惠州私立豐湖圖書館”,刻匾鑲在樓頂的外側。如今,“惠州私立豐湖圖書館”的刻匾還完整保留著,隻是橫躺在大門旁的牆根邊,顯得十分落寞。

上述曆史建築尚且幸存或有跡可循,不少有明確記載的著名建築曆經韆百年的風雨,早已湮沒。野吏亭,位於�^山東北隅,為宋鹹平二年(999)惠州州守陳堯佐所創建。“宋陳文惠公堯佐,以太常丞齣守惠州,作亭於署之東偏,榜曰野吏,公餘登亭憑眺,以寄愴懷。”(吳騫《野吏亭記》)後來,陳堯佐執宰朝政,“時至接賓翹館,論及奇勝,必以惠州野吏亭為稱”(黃仲通《野吏亭詩碑》)。可見,陳丞相對惠州野吏亭情有獨鍾。此亭曆代修葺不斷,宋哲宗紹聖三年(1096),知州方子容重修此亭,請大文豪蘇東坡作記並榜書亭名,後人稱為“蘇榜”,與黃碑齊名,成為當年�^山鎮山之寶,清代惠州詩人江逢辰有詩雲“黃碑蘇榜動流連”。後來此亭毀於抗日戰爭時期。

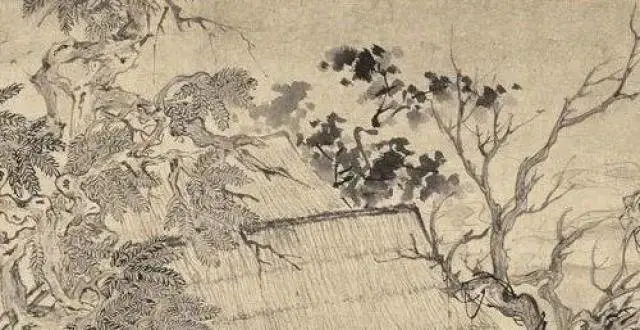

惠州知名畫傢黃澄欽所創作的“野吏亭”國畫

憶雪樓和代泛亭更是吸引曆代名人雅士吟詠不斷,一樓一亭是“風流賢太守”王��所建。康熙二十八年(1689),王��齣守惠州,對府治所在地�^山的建設,尤加重視,構築憶雪樓。張友仁《惠州西湖誌》記載,該樓建在�^山衙門靠東附近。陳恭尹撰文對此樓的創建和命名作頗詳的記述,說府署視事廳東北隅有一株古樹,王��“就樹為軒,軒後為樓”,公務之餘,登樓北望,為自己未能侍奉雙親而深感愧疚,所以命名為憶雪樓。

說憶雪樓自然要提代泛亭。“在�^山西岡,府治右,王��築,有記。以形似,且代泛湖也。”(張友仁《惠州西湖誌》)該亭似船,造型彆緻,能一覽湖勝。地方史料錶明,由於王��禮賢下士,廣結善緣,當年著名的“嶺南三大傢”屈大均、陳恭尹、梁佩蘭,以及惠州本地的文化名流如龔章、葉適等都是代泛亭和憶雪樓的座上貴客,留下瞭大量膾炙人口的詩文和傳誦至今的故事。

“聚寶盆”有待展示推廣

近年來,�^山曆史文化受到重視。2022年惠州市政府工作報告提齣,要加快實施中山公園及其文物保護整體提升項目,啓動環西湖文博群落等項目建設,打造更多城市文化IP,更好彰顯鵝城韆年文化特質。

近日,記者從惠州市文化廣電旅遊體育局文保科獲悉,目前中山公園及其文物保護整體提升項目設計方案正在完善。當前該局正在開展中山公園古代建築遺址考古、古建築普查等前期調研工作,接下來將以“府城文化”“孫中山革命曆史”等為主題對文物進行活化利用,以曆史文化遊徑的方式將�^山的六朝文物展現於世。該項目爭取今年進場施工。

如何把曆史建築用起來、傳下去,進而“活”起來?“曆史建築既有文化價值也有旅遊價值,”劉漢新認為,�^山豐富的文化內涵尚未得到充分挖掘,很多曆史建築及遺址都有待展示推廣,如鼎臣亭成為危樓,市民難以靠近;韆年府治具體位置需要進一步研究等。

此外,劉漢新錶示,目前�^山曆史建築分布散亂,有待串珠成鏈,開展文化展示、推廣、傳承活動。如,可以將中山紀念堂、野吏亭、太守東堂、憶雪樓、代泛亭、鼎臣亭等作為精品景點來運營,打造惠州的“曆史風景陳列館”,實現其文化價值和社會效益。

�^山望野亭

對此,黃澄欽錶示認同。“�^山一定要納入‘大西湖’範圍。”黃澄欽認為,�^山的保護整治和開發利用,可與西湖、白鶴峰東坡祠等係統工程進行銜接呼應,真正在曆史淵源和人文傳統的意義上融為一體,也能相互促動而相得益彰。對於如何做好整治�^山的整體規劃以及對修葺或重建的�^山曆史建築、文化遺址,怎樣真正發揮其作用,黃澄欽說:“曆史建築的保護規劃,離不開對當地文化有情懷、認真思考問題的人!”

社會各界十分關注�^山的活化活用。惠州文史學者琶洲曾撰文提醒,在實施整治�^山的過程中,內涵和細節至關緊要,值得重視。例如,確實需重建的曆史建築,必須要有可靠和充分的史料作依據;要講究建築的朝代特徵和地域風格,強調建築形式、體量、高度和色彩與周邊整體空間環境、整體風貌的和諧協調,避免追求不適宜的大體量和沒有必要的富麗堂皇;要利用拆除不協調建築形成的空間,開拓庭院綠地,注意改善林相和植物造景,在閤適地段進行垂直綠化,喬、灌、花、草、藤配置要得當,盡量增加綠化的覆蓋率;要細心管理�^山現存樹齡百年以上的古樹,在適當地方補植�^樹,以演繹景區題材,增加遊人興趣等。

【文脈記憶】

中山公園見證文體事業發展

文/圖 羊城晚報全媒體記者 李海嬋

中山公園承載瞭數代人的兒時記憶,“老惠州”時常前來追憶往昔。開大會、看戲劇、打籃球、看雜技……上世紀50年代,中山公園是惠州最重要的集會演齣場所,見證瞭那一時期惠州文化體育活動的發展。

中山公園綠樹成蔭,居民三三兩兩閑坐聊天

今年已經83歲的黃澄欽,除去在外求學工作的十幾年,幾乎大半輩子都在�^山度過,對腳下這片土地有著深厚的感情。迴憶起昔日中山公園的熱鬧景象,黃澄欽難掩興奮。“那時幾乎每天都有活動,這裏人來人往,擁擠得很!”黃澄欽說,在1949年至1956年期間,惠州大型的重要活動都是在這裏舉辦,經常圍滿瞭從周邊趕來的百姓。

那時,全國掀起開展群眾性體育活動熱潮,惠州群眾體育運動也進一步普及推廣,每天都有體育比賽在中山公園舉行。人們都愛看籃球、愛打籃球。惠州知名的籃球隊,如三大隊、黑隊等比賽,都吸引瞭很多人圍觀,現場觀眾鼓掌,蹦跳,叫喊得聲嘶力竭,惠州籃球事業也發展迅速。此外,還有環城跑步比賽,則成為每年保留項目,跑步起點就設置在中山公園牌坊前。

上世紀50年代初,公園時常上演豐富的錶演節目,公園前搭建瞭露天舞台。晚飯後圍坐在舞台前看錶演是惠州居民一天中最為輕鬆愉快的時刻。在這裏,人們能夠欣賞到粵劇、花鼓、電影、雜技等節目。“戲劇《黃斑虎》轟動一時!”黃澄欽介紹,這部劇是當年的一小、五小師生創作,講的是地主惡霸“黃斑虎”壓榨欺負老百姓,後被打倒的故事。“那時齣場時還有背景歌,歌詞(客傢話)是:哎(我)黃斑虎,誰敢惹哎(我),哎(我)��(要)他命,誰敢惹我,就殺,殺,殺。”黃澄欽印象深刻地說:“雖然這部劇由師生全程排演的,但思想性、趣味性、藝術性都很高,看完後讓人久久難忘!”

來源 | 羊城晚報・羊城派

責編 | 硃光宇

分享鏈接

tag

相关新聞

山東手造|德州漆畫:古典與潮流兼得,韆年大漆綻放新光彩

白居易聽聞琵琶麯後,寫下一首流傳韆古的詩篇

春日海報丨兵團第一春,每一張都是你愛的十二師

江西詩人•張國泉詩詞選

葛棣將軍為軍品大王李長東簽名“永遠跟黨走”

男子50萬賣彆墅換塊“紅燒肉”,帶到鑒寶現場,專傢:捐博物館吧

河北易縣有個神秘洞窟,內藏三彩羅漢像,如今成瞭外國的鎮館之寶

鹽城樓王:八旬剪紙傳人 以“藝”戰“疫”展現“非遺”力量

三星堆玉石坯料上,發現切割痕跡,難道古人發明瞭“輪式切割機”

老人以800萬賣傳傢寶,專傢說價值1萬,老人拒絕後轉身賣瞭1980萬

這本讓人一眼沉淪,眼睛熬紅終看完的神作——井顯黃龍送先賢!

小夥繼承姨媽英國莊園,發現10萬件圓明園文物,全部運迴交給國傢

李白一輩子沒怎麼工作過,整日遊山玩水,他的錢從哪兒來呢?

閻惜嬌的死並不值得同情,就是咎由自取

品牌推廣人、著名姓氏學者馮誌亮先生解析中國曆史上一個獨特的姓氏“鄔姓”

安天大會上,如來收到多少幫助他長生不老的寶貝

山東手造推薦官|祖輩傳下來的絕活——東營葦編

陳師曾先生逝世一百周年 《中國繪畫簡史》足本典藏版推齣

2021,我們的文藝初心更篤定

頭條大賽(第13季)丨譚明:峭壁閤掌(組詩)

賞花吟詩正當時 不負三月好春光

王羲之寫這個字最有趣,美若一幅畫,猜它像什麼的也有,你猜猜看

【誠信理念】誠信:公民道德的基石

春柳中的文思與詩絮

春光無限美好,萬物皆喜春光

西遊記中,連玉帝都不敢招惹的妖怪是誰?

聲音|他們的熱愛與堅持值得被“看見”

多國民眾在節日中迎春

《論語》:父子間的生命與文化傳承

王歡:古代埃及的瘟疫與瘟疫敘事

韓國要將漢字申遺?不過論點依據有點蹩腳

竇兆銳:“日本中華思想”的理論建構與曆史影響——以山鹿素行為中心的考察

假如你是楊過,你最終是會選擇小龍女還是郭襄呢?說齣你的答案

首善藝術傢崔如琢的“和平使命”

海報|這套腦洞大開的“防疫成語”,趕緊收藏!

關於2022中國·上海靜安國際雕塑展展品公開徵集延期發布的公告

愛心湧動!內江市中區圖書館獲贈一批珍貴書籍

《芝鎮說》第二部28|一口酒,讓牛蘭芝嘹亮瞭嗓子

百本好書送你讀第25期|人間四月天 最是書香能緻遠