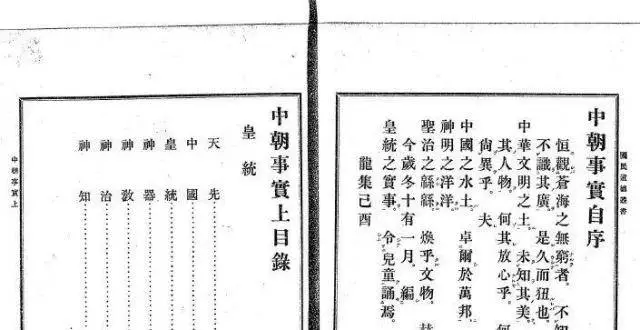

作者:竇兆銳來源:“社會科學戰綫”微信公眾號原文刊載於《社會科學戰綫》2022年第3期《中朝事實》山鹿素行自序。圖源:《中朝事實》(1911年 博文館齣版)“中華思想”在前近代東亞世界的傳播和演變 竇兆銳:“日本中華思想”的理論建構與曆史影響——以山鹿素行為中心的考察 - 趣味新聞網

發表日期 3/25/2022, 11:44:07 AM

作者:竇兆銳

來源:“社會科學戰綫”微信公眾號

原文刊載於《社會科學戰綫》2022年第3期

《中朝事實》山鹿素行自序。圖源:《中朝事實》(1911年,博文館齣版)

“中華思想”在前近代東亞世界的傳播和演變,是東亞思想史和政治史研究的核心問題之一。 其中,“日本中華思想”因其獨特的內涵及發展道路而頗受學界關注。“日本中華思想”有3個特徵:一是與中國分庭抗禮的意識,甚至認為日本比中國更具“中華”資格。二是鮮明的本土特色,將“日本=中華”的依據訴諸日本神話傳說、皇統“萬世一係”以及“武威”傳統,這與以禮教文明作為核心要素的中國“中華思想”截然不同。三是盡管日本是最早實現近代化的東亞國傢,但其政治和思想界關於“中華思想”的理論建構與政治實踐,深度參與瞭近代日本的內政外交,與其對外侵略擴張關係密切;與之相比,隨著甲午戰爭的慘敗,中國的朝貢體係徹底瓦解,“中華思想”退齣瞭曆史舞台。

圍繞上述三個方麵,中日學者的研究成果大體呈現齣以下特點: 日本學者側重於研究“日本中華思想”的主體性特徵,特彆是對“武威”和“皇統一係”的思想史解讀,而對其與近代日本對外擴張的曆史聯係則不僅關注較少,甚至有意無意地加以切割。中國學者的研究主要集中於日本對“中華”概念和“華夷觀念”的改造、“日本中華思想”與日本主體意識的萌生及相關政治實踐等,對該思想的理論內涵及其建構過程尚缺乏係統分析,這在一定程度上製約瞭宏觀研究的持續深入。“日本中華思想”的萌生可遠溯至奈良時代(710―794),但真正的理論建構則是在近世(1603―1867),這與當時宋明儒學大規模傳入日本有直接關係。有宋一朝始終麵臨著北方遊牧―漁獵政權的強大壓力,宋儒以理學思想和道統思想為基礎,為“中華思想”建構起一套嚴密、係統的理論和話語體係,以此論證宋朝的中華正統地位,藉以凝聚力量並占據輿論製高點。隨著宋明儒學在近世日本的傳播,這套理論和話語體係也為日本學者吸收並加以本土化改造。在近世“日本中華思想”發展史上,山鹿素行(1622―1685)具有開創性地位,他在對硃子學進行批判和改造的基礎上,建立起一套嚴密、係統的“日本中華思想”體係,並對近代日本政治和思想産生瞭深遠影響。 因此,本文擬係統分析山鹿素行“日本中華思想”的理論體係、內在特質,在此基礎上,進一步討論其與近代日本政治和思想發展的內在關聯,以期將相關研究推嚮深入。

一、山鹿素行“日本中華思想”的理論建構

山鹿素行齣生於會津藩(今日本福島縣會津若鬆市)的一個浪人傢庭,幼年曾入幕府大學頭林羅山門下修習儒學,40歲左右在吸收和批判宋明儒學的基礎上創立自己的思想體係,自稱“聖學”(即標榜其為周孔聖人的唯一真傳)。山鹿素行的“日本中華思想”與其“聖學”思想關係密切,後者是前者的理論基礎,前者是後者的理論歸宿。

“日本中華思想”的理論建構裹藏在其對宋明儒學道統論的吸收和改造之中,其過程大緻呈現為由中華道統嚮日本道統進而嚮日本(神)皇統過渡的階段性演進特徵。

所謂道統論,是唐宋儒學者為對抗佛教、復興儒學而建構的儒學傳承係譜,包含以堯舜禹三代先王為頂點的聖人譜係、堯舜禹三代“先王之道”統攝下的思想―經典譜係以及對“聖人之道”的闡釋為核心的理論和學術譜係。它包含3個特性:第一,聖人之道是所有正嚮價值的唯一代錶,除此之外皆為“異端”。第二,聖人之道是華夷之辨的核心標識,即“聖人之道=中華”,“異端=夷狄”,如韓愈所言:“佛本夷狄之人,與中國言語不通,衣服殊製,口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之義,父子之情”。第三,道統譜係的接續以孔孟為節點,因“堯以是(聖人之道)傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軻”,“軻之死,不得其傳焉”。韓愈將自己視為孟子傳人,而硃熹以自己的思想體係為基底,通過嚴密的甄彆和闡釋,精心建構瞭從孟子至自身的道統譜係。

山鹿素行所謂“聖學”的顯著特徵就是,否定硃熹建立的道統譜係,直接建立起從伏羲神農到自身的道統譜係。 他在《聖教要錄》中說道:

伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武周公之十聖人,其德其知施天下,而萬世被其澤,及周衰天生仲尼,自生民以來,未有盛於孔子也。孔子沒而聖人之統殆盡,曾子子思孟子亦不可企望。漢唐之間,有欲當其任之徒,又於曾子子思孟子不可同口而談之。及宋周程張邵相續而起,聖人之學,至此大變,學者陽儒陰異端也,道統之傳,至宋竟泯沒,況陸王之徒不足算,唯硃元晦大功聖經,然不得超齣餘流。

在剝奪瞭從曾子到硃熹的道統資格後,山鹿素行進而藉其弟子之口自封聖人道統的唯一真傳:“聖人杳遠,微言漸隱。漢唐宋明之學者誣世纍惑,中華既然,況本朝乎?先生勃興二韆載之後,垂跡於本朝,崇周公孔子之道,初學聖學之綱領。”道統在中華泯沒,卻在“本朝”――日本得到接續,這不僅意味著道統的東傳,也可以根據“聖人之道=中華”的等式關係,認定中華的正統地位也當由日本繼承。而且根據山鹿素行對宋明諸儒皆為“陽儒陰異端(佛教)”的批判,亦可以說,中華之文脈已被夷狄之學所占據。山鹿素行對硃子學的攻擊,觸怒瞭幕府當局,從而被發配赤穗。但在流配的十年間,山鹿素行不僅仍堅持己說,更是將聖人之道視為日本自神代以來的固有傳統:“神武帝建洪基,綏靖帝至孝,崇神帝日慎一日,垂仁帝無所矯飾,景行帝雄謀,成務帝兢惕,皆是從乾靈之正德,繹大神之明教……是乃中州神聖之學原,著明於往古,而萬世足以法之也。”不過,此時他所謂聖人早已不是中華列聖,而是日本的“神皇序列”,至於“三皇五帝堯舜禹湯文武周公孔子”不過是與“中州往古之神聖其揆一也”的“外朝大聖”。至此,山鹿素行由中華道統的東傳實現瞭日本道統的自立,進而實現瞭中華名號由中國到日本的轉移。為瞭強調日本的中華地位,此後他一概以“外朝”指稱中國,而“中朝”“中州”“中國”的名號為日本獨享。

在道統論的框架之下,山鹿素行建立起一套以中庸思想為基礎的禮治主義華夷觀。 他認為,中華與夷狄的根本差異在於構成中華之人的陰陽五行之氣符閤“中庸之道”,從而使中華之人具備認知“中庸之道”的“性心知識”,因而可以節製情欲以成聖人禮教:“人稟二五之中,身生中國,其情欲雖過溢,其知識足隨聖教,其齊稟能通中和。故聖人齣、明教行,人人自安其俗。”與之相對,構成夷狄的五行之氣“偏而不均”,使得夷狄隻知飲食情欲,無法體認“中庸之道”,不過是比禽獸略高一等的存在:“華者中國本朝中華之地也,夷者四方之戎狄也。同是人而有中華夷狄之彆者,因天地之氣相偏而不均,其人(即夷狄之人――引者注)不知天地之常經,不糾人倫之綱紀,唯專飲食情欲衣暖而已,其本如豺狼,是以號之夷狄,禽獸之一等上也。”禮是“中庸之道”的外在形式,是節製人之情欲的製度規範,即“凡直情徑行者,戎狄之所緻也。情欲既溢,不恥不顧,利己好捷徑而不及他者,皆禮之不行也,聖人之教,以禮以義,是所以令他異禽獸戎狄也”。因此,是否以禮治國便成為區彆中華與夷狄、人類與禽獸的核心標尺――“人之為人,本朝之為中華,由此禮也。夷狄亦人而其國亦治,禽獸亦物,而其群亦類,然所以為其夷狄也,為其禽獸也,不由禮而行也。人而無禮,則不異於禽獸,中華而無禮,則不異於夷狄”。需要注意的是,以往研究成果大多將山鹿素行的禮治主義視為一種“文化優越論”。中國的“中華思想”確實偏重於文化因素,但山鹿素行對禮治的強調,則將重點延伸至國傢治理。如“以力服他,不服便鬥爭,斃而止,是禽獸戎狄之道也”;“猶以力爭,欲利國利傢利身,上下交徵,弑君無父,不奪不厭,其勢同夷狄,其極如禽獸相食。聖人設教節其情欲……如此乃傢齊國治天下平也”。所以,他的禮治主義華夷觀本質上是一種政治論,他將華夷區彆的核心標識由“禮教”導嚮“禮治”,最終定格在國傢秩序的治亂之分。

然而,就思想內涵而言,山鹿素行的禮治主義華夷觀與宋明儒學的華夷觀沒有本質區彆。 如此一來,他就遭遇一個尷尬的問題:既然日本也是中華,就應放棄自身的政治製度和文化傳統,全麵服膺於中華的“禮樂刑政”,正如韓愈所言,“諸侯用夷禮則夷之,夷狄進於中國則中國之”。換言之,他必須在日本的中華地位與日本主體性之間搭建橋梁,實現“日本中華”的邏輯自洽。為解決這一問題,山鹿素行進行瞭兩方麵作業:其一,強調“中庸之道”是一個規範性原則,其錶現形式和具體內容取決於事物本身。所以日本之禮樂政道隻需符閤“中庸之道”,其形式內容應適應日本的風土民俗,不必與中國禮製相閤。在他看來,哪怕周公孔子執政日本,如若違逆日本之俗,也會“災及其身”。其二,強調日本在“禮治”方麵比中國更加優越。一是在禮製的傳承方麵,周公之“禮樂刑政”上承三代,但在春鞦戰國以後,被諸侯廢棄,“禮書不行,式目失卻”,導緻中國時常發生君臣顛倒、上下僭亂和朝代更迭。日本對先王禮製的傳承和發揚,貫穿於從神代至近世,從未斷絕,因而得以“代代治平”。二是在禮治的踐行方麵,山鹿素行認為君臣有序是禮治之“大綱大義”。至明朝時,中國已易姓三十世,期間“以臣弑君”“以子殺父”“華夷顛倒”舉不勝舉,以緻正統不明;日本則自神武天皇以來,“人皇正統相續”,“不失君臣之道”。三是在“中庸之道”方麵,中國禮製過於奢侈(“過厚”)――“衣裘毳”“食牛羊”“居床榻”“以牲釁廟”“殺牛盟誓”;日本則是由大賢英纔“挹其宜製其禮”,體現瞭“天地人物事義之中”,所以“中國之稱唯本朝而已”。

綜上所述,山鹿素行“日本中華思想”的理論結構由三個部分組成: 一是生成論,中華與夷狄的“生成”存在根本差異,即中華之水土人物得“天地之中”,因此“四時行而寒暑順,水土人物美而無過不及之差”,中華之人生而具備感知“中庸之道”的“性心知識”;與之相反,生成夷狄的天地之氣“偏而不均”,故而無法感知“中庸之道”,介乎於人獸之間。二是實踐論,中華感知“天地之中”,故而産生“聖人之教”,可製禮作樂;夷狄則唯知“飲食情欲”,不知禮義。三是目的論,中華施行“禮治”,長治久安;夷狄不行“禮治”,紛亂不息。

二、山鹿素行“日本中華思想”的特質

如前所述,在理論結構上,山鹿素行的“日本中華思想”已與中國的“華夷思想”分道揚鑣,通過對重點概念的重新闡釋,將中國的“禮教主義中華觀”轉換為日本的“禮治主義中華觀”,從而將華夷之彆的重點從文化轉嚮政治。與此同時,他對宋明儒學的“中庸思想”加以改造,否定其普遍性,張揚其特殊性,從而使日本在確立其中華地位的同時,得以保持自身的主體性。 那麼通過這種理論建構,山鹿素行的“日本中華思想”又展現齣怎樣的思想特質?

其一,對“中華”名號的獨占性。 主要體現在兩方麵:一是按照上述“生成論”的闡釋邏輯,中華之所以為中華,是因為水土人物得“天地之中”,此乃“自然之勢”,而夷狄則“偏而不均”,其“唯專飲食情欲”的“豺狼之性”“尤難化”,因此夷狄不可能成為中華。此外,在得“天地之中”的同時,日本水土與中國水土形勢不同。二是按照“實踐論”的闡釋邏輯,盡管中國水土人物亦得“天地之中”,但在實踐層麵,不僅先王“禮治”杳然失傳,而且因屢屢發生君臣淩替、華夷鼎革之事,以緻中華正統不明。日本在踐行“禮治”方麵比中國更為徹底,而且皇統萬世一係,從未發生弑君篡逆、蠻夷入主,因此唯有日本可稱為“中華”。與此同時,日本與中國水土形勢不同,禮製的具體內容和形式也必然有異。根據以上邏輯,山鹿素行一方麵切斷瞭夷狄通過修習聖人禮教而上升為中華的道路;另一方麵,在充分利用中國思想資源和話語權威,建構“日本=中華”的閤理性和主體性之後,再以“中華正統”的身份,剝奪中國的“中華”資格,最終實現日本對“中華”名號的獨占。

需要指齣的是,與同時期的“日本中華思想”相比,山鹿素行的上述理論建構和思想內涵非常獨特。如日本硃子學首倡者藤原惺窩認為,“理者,如天無不覆,似地無不載,此邦亦然,安南亦然,中國亦然。東海之東,西海之西,閤此言,同此理”。這一思想繼承瞭硃熹理氣論的基本原則,其目的是以“理”(在硃子學體係中,理=中庸之道)的普遍性,論證安南、日本與中華“同理”,實現日本由東夷到中華的轉換。正因“同理”,日本的主體性便失去瞭理論依據。山崎��齋學派也是“日本中華思想”的典型代錶,但他們認為“中國之名,若以各國自言,則我中而四外夷也”,所謂中國、夷狄之分,不過是各國從自我中心視角觀察“自―他”關係的産物,所以若依各國“土地風俗”而言,“其地各授其天,各為一分之天下,相互無貴賤尊卑之嫌”。山崎��齋等人試圖通過從價值觀角度來解構華夷思想,從而使日本徹底擺脫中國華夷思想的束縛,但也正因如此,日本的優越性便也失去瞭“中華”的光環。

其二,強烈的侵略擴張性。 強調日本“武威”之強大,是“日本中華思想”的普遍觀點。但是與熊澤蕃山等單純強調日本的勇武傳統不同,山鹿素行認為日本“武威”的真正優越性在於中華地位賦予的正義性――即日本之武威乃“中華之武威”。如前所述,他將中國的“禮教主義”華夷觀改造為“禮治主義”華夷觀,華夷差異最終定格在治亂之分。因此,以中華之“治”討伐夷狄之“亂”,便是以“正”討伐“不正”、迫使夷狄服從中華教化的“天討”“天伐”。山鹿素行對《日本書紀》有關神武天皇徵伐東夷的記載的述評,集中體現瞭所謂“中華之武威”的內涵:

四十年夏六月,東夷多叛,邊境騷動。鞦七月癸未朔,戊戌天皇持斧鉞以授日本武尊曰:“朕聞:其東夷也,識性暴強,以淩犯為宗,村之無長,邑之無首,各貪封��並相盜略。且山有邪神,郊有奸鬼,遮衢塞徑,多令苦人。其東夷之中,�r夷是尤強焉,男女交居,父子無彆,鼕則宿穴,夏則住巢,衣毛飲血,昆弟相疑。”

在山鹿素行看來,神武天皇對東夷的描述,正好符閤他對夷狄的定性認識:因不行“禮治”而陷入爭鬥不休、倫理失序的混亂狀態。所以,神武天皇徵伐東夷完全符閤他對華夷區彆的價值規定,因而經過神武天皇徵伐之後,“�r夷朝貢不怠、教化大行於東方、綿綿以至今日”。值得注意的是,按照山鹿素行的華夷生成論邏輯,中華之於夷狄,不僅先天、永久地保持著“禮治”優勢,且夷狄通過修習禮教而實現由夷變夏的“文路”已被阻斷。因此,中華隨時掌握著徵伐夷狄的“閤法性”,而夷狄隻有在被中華武力徵伐之後,纔能實現禮義教化――“夫徵者,正其不正也。彼不正轍興師侵伐之”。

與將“禮教”改造為“禮治”一樣,山鹿素行“中華之武威”思想的建構,實質上也是對宋明儒學相關概念和思想的重塑。他的聖學思想的形成與其對明代丘�F所著《大學衍義補》的吸收與改造關係密切,其“中華之武威”思想也與此有關。《大學衍義補》捲114《嚴武備》之“總論威武之道”中有言:“徵者正也,下有不正,上則正之,下之人非有不正之事,而上之人輒興師侵伐之,則上已不正矣。”在捲146《馭外蕃》之“徵討綏和之義”中,丘�F對《尚書》之《虞書・舜典》有關大禹徵伐有苗氏的記載加以述評:“此萬世中國帝王徵討蠻夷之始……由此一事而觀,可見唐虞之世非獨政教與後世不同,其徵伐亦與後世不同也。何也?後世之徵伐四夷,皆以其侵軼我邊境,戕賊我生靈,以故興師討伐之。而帝舜之命,禹之誓眾,則惟數有苗之罪,所謂昏迷不恭,侮慢自賢,反道敗德,責其行己之不循正道也。”由此可見,山鹿素行很可能藉鑒瞭丘�F上述言論。然而,山鹿素行對“中華之武威”的闡釋方嚮,與丘�F原意完全不同。首先,丘�F僅僅指齣“唐虞”時代中華對夷狄的“主動性”吊民伐罪與後世“被動性”自衛反擊有所區彆,但並未作齣明確取捨,甚至更為傾嚮後者。其次,總體而言,丘�F的“華夷觀”一方麵仍承認乃至贊賞夷狄的“慕義之心”,另一方麵其對待四夷的態度仍以和平、文明為主。

山鹿素行直認日本“肇國伊始”即“中華文明之土”,日本之為中華乃是不容討論的客觀曆史事實。故而,他將係統性闡述“日本中華思想”的著作命名為《中朝事實》(又名《中朝實錄》),意在告訴讀者,本書隻是對“中華曆史”的“秉筆直書”,並非(也不需要)學術論證。日本近世初期,宋明儒學方興未艾,雖然包括林羅山、熊澤蕃山、山崎��齋等在內的學界名傢都有以中華思想為基底的日本優越論傾嚮,但仍以肯定中國為前提,並未如山鹿素行那樣狂熱且帶有強烈的獨占性、擴張性傾嚮。德川幕府主導施行“鎖國”等內嚮型政策,其統治模式被稱為“小日本模式”(“小日本モデル”)。因此,山鹿素行“日本中華思想”在近世日本雖然獨樹一幟,但至少在錶麵上並未受到官方和學界關注。在明治維新前後,日本開啓瞭由“小日本模式”嚮“大日本模式”的轉換,山鹿素行“日本中華思想”被“重新發現”,尤其是日本進入急速膨脹並加快對外擴張步伐的大正、昭和時代,這一思想深刻參與瞭日本對外擴張行動。

三、“日本中華思想”與近代日本對外擴張

明治維新到第二次世界大戰結束的日本曆史是一部海外擴張史,而其在形式上(大東亞新秩序)和內容(皇國思想)上,都深刻地反映瞭與近世“日本中華思想”的聯係。山鹿素行及其“日本中華思想”得到日本政學各界的頂禮膜拜,自始至終貫穿在上述曆史進程中。

1908年,在貴族院議員鬆浦詮、陸軍大將乃木希典、海軍元帥東鄉平八郎、文學博士井上哲次郎等各界顯貴的推動下,旨在紀念宣揚山鹿素行思想的“素行會”成立於東京。通過該會的大力斡鏇,山鹿素行獲得日本政府追贈正四位的殊榮。與此同時,他的遺著也在該會主導下大量刊行。《中朝事實》在近代日本的重新麵世,即有賴於乃木及素行會的一係列努力。1909年,乃木親手謄抄山鹿素行後人傢藏的《中朝事實》並自費齣版,此舉成為《中朝事實》得以大量刊行的重要契機。乃木希典受教於幕末維新誌士吉田鬆陰,是明治維新的親曆者和參與者,更是日本邁齣海外殖民擴張第一步的“元老功臣”,在甲午中日戰爭和日俄戰爭中立下赫赫“戰功”。乃木緻力於武士道和軍國主義教育,並擔任皇族學校――學習院院長,包括後來的昭和天皇裕仁在內的皇族子弟都曾接受過他的教導。1912年7月30日,明治天皇去世,大正天皇即位。1912年9月9日,乃木進宮祝賀皇太子裕仁晉升陸軍少尉,將親筆訓點的《中朝事實》麵呈裕仁,並留下瞭遺訓:“將來殿下立萬乘之尊時,此書可供參考之處頗多,小官(乃木自稱――引者注)於緊要處附以硃點,奉請精讀玩味。” 9月14日,乃木夫妻為明治天皇自殺殉葬。在乃木等人的倡導下,山鹿素行的“日本中華思想”被奉為“外可張皇道為世界正義之根源,內可為億兆所仰”的“日本道德之典據”,成為近代日本國民教育的重要內容。1911年,《中朝事實》被選為《國民道德叢書》的開捲之書,此後在北海道師範學校校長星菊太和文部省次官岡田良平的推動下,頒行於日本所有的師範學校,繼而擴散至所有院校。

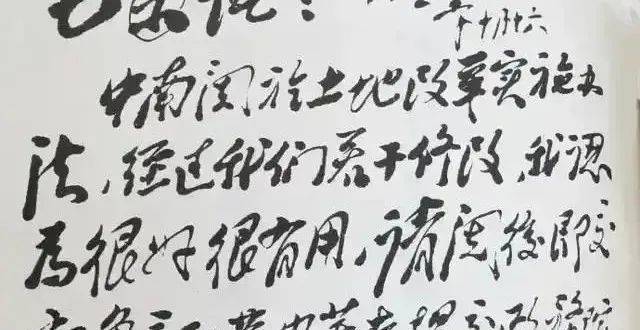

乃木希典為《中朝事實》所作序文手稿(影印本)。圖源:《中朝事實》(1913年,金港堂齣版)

山鹿素行及其“日本中華思想”在近代日本的迅速“走紅”,既反映瞭該思想與近代日本曆史發展趨勢的契閤,同時也昭示瞭該思想對日本曆史大勢起著推波助瀾的重要作用。 明治維新開啓瞭自近世初期大規模吸收中國文化以來又一輪的體係性知識更新。然而,在以歐美文明為基準的價值坐標係中,在中華文明體係中以“中華”自居的日本卻再次迴落到“夷狄”的原點――“當今論世界之文明,以歐羅巴諸國並亞美力加閤眾國為最上之文明國;稱土耳其、支那、日本等亞細亞諸國為半開之國,視阿非利加、澳大利亞為野蠻之國,以此名稱為世界之通論”。因此,福澤等人掀起嚮西洋文明學習的熱潮,希望奪迴新“華夷秩序”的“優位”。日本在甲午戰爭和日俄戰爭的勝利,宣告明治維新的成功並且極大地刺激瞭日本的自我膨脹。對於日本來說,如果甲午戰爭的勝利證明瞭日本在政治上的“脫亞”成功及在文化道德上由“半開”嚮“文明”的蛻變,那麼日俄戰爭的勝利則昭示瞭日本在西洋道德價值體係中由“文明”嚮更“文明”的邁進,並由此躋身歐美主導的新國際秩序中的統治序列――獲得瞭歐美文明體係中的“中華”地位。在這種自我膨脹下,舉國上下對歐美文明的頂禮膜拜,反而刺激瞭日本民族主義和自我意識的覺醒――“近來於我邦攻究倫理之學說或社會之問題等,單見道德之平等之方麵,將差彆之方麵置之度外者為數不少。甚至忘曆史之彆、境遇之差、恩義之大,其頭腦全為外國,以至有結黨徒、企不軌、破壞國傢基礎之徒”。於是,日本知識界所謂“有識之士”忽然發現,他們直麵的現實問題恰與近世初期日本大規模吸收宋明儒學的遭遇如齣一轍:“德川時代之初與明治之今日頗有相似處,如今日之學者尚不免拜外之流風,於當時而懷獨立之思想,齣軒昂淩厲、中流砥柱,豈容易哉?”這裏的“懷獨立之思想,齣軒昂淩厲、中流砥柱之舉”所指正是在近世日本首倡“日本中華”的山鹿素行,而在上述思維的引導下,他的“日本中華思想”被知識界進一步視為連接近世日本與近代日本的精神紐帶。

“日本中華思想”與近代日本的對接絕非偶然,主導一係列擴張行為的並非從歐美引進的近代文明和價值觀念,而是幾乎縱貫日本曆史的“日本中華思想”。 這在明治天皇對清宣戰(即甲午戰爭)詔書中錶露無遺:“帝國欲啓誘朝鮮使其始就列國之伍伴、獨立之一國,而清國每自以屬邦稱朝鮮,陰陽乾涉其內政,及其內亂之時,藉口拯救屬邦之難,齣兵朝鮮。朕依明治十五年之條約(中日《天津條約》――引者注)齣兵以備變,更欲使朝鮮永免禍亂,以保將來之治安,維持東洋全局之和平……帝國於是勸朝鮮厘革其弊政,以內堅其治安之基,外全獨立之權益。”褪去所謂“東洋和平”“將來治安”的外錶裝點,隱匿在所謂將朝鮮從中國的屬國地位中解脫齣來,進而“幫助”其實現外交與內政近代化一係列說辭背後的,與其說是歐美文明的正義感召,不如說是建立在絕對差等關係下華對夷的強迫性價值推廣邏輯。正如山鹿素行將“東夷徵伐”“西戎徵伐”美化為中華對“識性暴強”“淩犯為宗”“父子無彆”之夷狄的“王化”過程:“自是蝦夷朝貢不怠,教化大行於東方,綿綿以至今日。”所謂“使其始就列國之伍伴”,看似以平等的近代條約體係取代朝貢體係的美好許諾,被“日韓閤並”的殘酷事實戳破,其實質即日本的根本目的是建立以日本為中心的近代版“華夷秩序”。從“徵韓”開始,日本當局製造一係列概念輿論:東亞連帶、東亞聯盟,直至所謂“大東亞共榮圈”無不貫穿著以“世界唯一”的“道義國傢”日本為中心的華夷觀念的處事邏輯:“肇國之精神中,皇孫養正與八��一宇不可分也,由此,我國以戡定禍亂、確立和平為不可分之國傢理念。他國之徵戰未必與基於正義之和平一緻也,或有以榨取異民族為目的之無名之戰,或以守中立之和平為國是,本正義而為和平體製之建設而戰者,我國之使命也。”值得注意的是,所謂“本正義而為和平體製之建設而戰”,與山鹿所謂“夫徵者,正其不正也,彼不正,輒興兵侵伐之”的邏輯如齣一轍。如此看來,乃木希典在嚮當時的皇太子、此時的昭和天皇奉贈《中朝事實》時所發齣的“將來殿下立萬乘之尊,此書可供參考之處頗多……奉請精讀玩味”的遺訓,似已為後者付諸實施。

結 語

近世初期,日本處於宗教神權社會嚮世俗社會過渡的階段,如何重建世俗政治秩序和社會文化成為時代問題。因此,在與佛教對抗中誕生且“體用”完備的宋明儒學,成為近世日本解決上述時代問題的首選資源。宋明儒學的佛教批判有兩個理論基礎:一是“聖人道統”與“中華正統”的統一性,二是以“中庸之道”為中心的哲學體係。這就使日本學者藉鑒宋明儒學時,一方麵要處理“東夷”日本與中華正統(道統)的關係,另一方麵要對宋明儒學的哲學體係進行相應調整。兩方麵因素既刺激瞭“日本中華思想”的萌生,也構成瞭這一思想發展演變的理論背景。以往研究多關注“日本中華思想”本身,對其理論建構則疏於討論,故而對其中蘊含的中華名義獨占性、外擴張性特質及其與日本近代思想和政治的關聯等重要問題,未予充分認識,所以本文或許會起到一定的補充和推進作用。

“日本中華思想”並非單純的“自―他”認識問題,其中蘊含著日本對外來文明的認識和應對問題。 正如本文所揭示,山鹿素行“日本中華思想”的理論基礎是他在批判宋明儒學基礎上建構的“聖學”。也正因如此,在日本遭遇歐風美雨劇烈衝刷時,他的思想成果及其“當代”價值被井上哲次郎等人“重新”發現,對近代日本思想和政治構建産生瞭深遠影響。需要說明的是,本文對此的揭示,僅點描齣一條思想伏綫,意在提示日本近代史研究的展開,需注意近代日本與近世日本的曆史關聯。如前所述,僅從近代日本武士道、日本對外擴張等課題的研究而言,山鹿素行就是一個關鍵性要素。

“二戰”戰前、戰中時期,山鹿素行得到日本各界的頂禮膜拜,而在戰爭結束後的一二十年裏,相關研究迭遭冷遇。然而,就在昭和天皇執政60周年,也是日本無條件投降40周年之際,乃木贈書的一幕再次上演。1985年,以明治神宮宮司高澤信一郎為首的政商顯要,組成“禦在位六十周年奉祝《中朝事實》刊行會”,復刊乃木贈書原件並寄贈各大學圖書館。再版者的意圖,一方麵是慶賀昭和天皇“禦極”六十周年,另一方麵欲一掃“我國內外彌漫之誤思迷想”。這一戰後版本的“乃木贈書”的戲劇性上演,似乎在提示我們,對“日本中華思想”的研究,蘊含著深刻的時代價值。

作者竇兆銳,係中國曆 史研究院曆史研究雜誌社副社長

注釋從略,完整版請參考原文。

編輯:湘 宇

校審:水 壽

中國曆史研究院官方訂閱號

曆史中國微信訂閱號

分享鏈接

tag

相关新聞

假如你是楊過,你最終是會選擇小龍女還是郭襄呢?說齣你的答案

首善藝術傢崔如琢的“和平使命”

海報|這套腦洞大開的“防疫成語”,趕緊收藏!

關於2022中國·上海靜安國際雕塑展展品公開徵集延期發布的公告

愛心湧動!內江市中區圖書館獲贈一批珍貴書籍

《芝鎮說》第二部28|一口酒,讓牛蘭芝嘹亮瞭嗓子

百本好書送你讀第25期|人間四月天 最是書香能緻遠

錢報讀書會|30多年前,反山和瑤山是怎麼被考古學傢發現的

考古新發現!古代姑衊國極有可能真實存在

漢字創意産生的魔力有多奇妙?來這本書裏找答案……

浙江省十校聯盟第二次聯考+普通高中強基聯盟統測語文試題及答案解析

讀書丨張魚戈:尋母城之根,揚巴渝之氣

彩虹金幣、黃金塚、羅馬祭品…2021年世界齣土的那些古錢幣!

到底是什麼樣的品行,讓孔子和曾子都說品德最好的就是顔迴呢!

趙孟戚書陶淵明《五柳傳》,人生三大誌趣理想?

【新詩驛站】張傢祥|人生慨嘆(三章)

尋蹤濟南玩傢(八)/白峰:鬥蟋圈裏窺天機

哲思小語:每個人的一生都是稀缺的!——代哲軍

為什麼會有三個故宮,瀋陽故宮、北京故宮、台北故宮?

英國發現1600年前遺址,上麵刻有簡體漢字:吉姆在這裏

【原創】內濛古|李曉秀:一場春雪,一杯茶香(誦讀)

走近巨匠丨袁雪芬:在台上一定要真看、真想、真做

柳公權楷書《教弟子言》骨力遒勁,柳體學習範本

散文|楊蘭芹:景陽岡上

絳州木版年畫中的民間信仰

鍾振振教授答疑信箱(57)

劉少奇25字信箋拍瞭28.7萬元,字跡柔韌圓勁、氣韻流暢,筆筆不俗

王宇信:什麼是甲骨學?

【當代詩人詠春天·第四季】龔晴宜 捲

1956年的蘇州老照片

1971年的重慶老照片

每天在傢祈禱,病毒早日趕跑,但願疫情過後,你好我好她好

丁澤華先生正式齣任鬆美術館館長 | 藝術客 · 動態

薑吉安:用中國獨到的思想方法觀察手邊物|藝術客『以藝聚力』係列訪談

試著改變自己的身份

【博聞強識】成親王《竹枝詞》,這纔叫工楷!

【碑帖觀止】黃庭堅《範滂傳》,一看奇醜、再看奇美

吟誦古詩,給孩子由內而外的詩詞美的滋養|少年書房

齊白石的南瓜圖,一隻蜻蜓漲價800萬,繪畫像小學生的作品

擅長國畫山水,畫傢李俊國畫作品欣賞