編者按:太宗時期 基本實現瞭統一 張其凡:宋太宗之功過 - 趣味新聞網

發表日期 4/6/2022, 12:23:26 AM

編者按:太宗時期,基本實現瞭統一,經濟有所發展,文化事業大有發展,政治上大緻沿襲瞭太祖時期的政策,使整個社會依然呈現齣嚮前發展的勢頭。但是,太宗改變瞭太祖的邊防政策,在軍事方麵處置失措,因繼位問題而造成的統治危機,又使太宗急於建功立業,提高威望,汲汲於皇位的鞏固和傳授,因此接連貿然北徵,屢遭大敗,不僅喪失瞭軍事優勢,而且引發瞭財政危機,從而開始形成積弱積貧之局麵。

太宗最大的功績,應推基本實現統一和重視發展文化事業兩項。這兩項事業,對於當時的社會發展,帶來瞭積極的有利的影響。

太宗取消瞭節度使領支郡的權力,全部州軍都直隸中央,進一步加強瞭中央集權。太宗先後迫陳洪進獻齣漳、泉二州,迫錢�m獻齣吳越十三州、一軍,又攻滅北漢,得十州、一軍。到太平興國四年(979)五月,結束瞭五代十國的分裂局麵,基本實現瞭統一。其後,河東、河北雖常被兵,陝西、西川亦有兵災,但趙宋皇朝的大部分疆土卻處在統一、和平的狀態下。太宗繼續執行太祖時期的鼓勵墾荒的政策,下令:“所墾田即為永業,官不取其租。”至道元年(995)又下詔:“州縣曠土,並許民請佃為永業,仍蠲三年租,三歲外輸二分之一。”與太祖時一樣,“州縣官吏勸民墾田之數,悉書於印紙,以俟旌賞”。太宗時期的墾田數比太祖時期又有所增加。太祖末年是二百九十五萬二韆三百二十頃六十畝,太宗末年是三百一十二萬五韆二百五十一頃二十五畝。數字雖不一定可靠,但可以反映齣墾田數增加的事實。

太宗重視發展文化事業,成就頗大。

五代時期,昭文館、史館、集賢院為三館,在右長慶門東北,僅有小屋數十間,湫隘卑痹,僅蔽風雨,周廬徼道,齣於其旁,衛士騶卒,朝夕喧雜,每受詔撰述,皆移他所。太祖時期,未嘗改作。太平興國二年(977),太宗幸三館,顧左右曰:“是豈足以蓄天下圖書,待天下賢俊?”即日詔有司度左升龍門東北車府地為三館。命中使督工徒,晝夜兼作。其棟宇之製,皆太宗親所規劃。自經始至畢功,太宗兩次臨幸。輪奐壯麗,甲於內庭。太平興國三年(978)二月建成,太宗乃下詔曰:“國傢聿新崇構,大集群書,宜锡嘉名,以光策府,其三館新修書院宜為崇文院。”院既成,書遷西館之書,分貯兩廊。以東廊為昭文書庫,南廊為集賢書庫,西廊分經、史、子、集四部,為史館書庫。凡六庫書籍,正副本八萬捲。崇文院西序留有便門,以便太宗光臨。太宗在崇文院建成後,常到院中觀書,並常召大臣到院觀書。端拱元年(988)五月,又在崇文院中堂建秘閣,分三館書籍萬餘捲置其中。太宗還多次下詔求書,規定瞭具體的奬賞辦法;又派人到江南、兩浙購募圖書。獻書及購募所得書,均藏於崇文院內。

太宗時期,命人編輯瞭三大類書:《太平禦覽》一韆捲,《文苑英華》一韆捲,《太平廣記》五百捲;又集《神醫普救方》一韆捲。太宗還命國子監重行校刊九經,開雕四史及《說文解字》等書。

太宗繼續實行太祖時的政策,重視擇人用吏,誅殺貪贓不法者。太宗剛即位,即詔諸道轉運使察官吏能否,第為三等,歲終以聞。太平興國二年三月,始立試銜官選限。太平興國六年(981)三月,又詔令諸路轉運使察官吏賢否以聞。太平興國八年(983)四月,頒《外官戒諭辭》。雍熙四年(987)三月,詔申嚴考績:“天下知州、通判,先給禦前印紙,令書課績,自今並條其事跡:凡決大獄幾何;凡政有不便,於時改而更張,人獲其利者幾何;及公事不治,曾經殿罰,皆具書其狀,令同僚共署,無得隱漏。罷官日,上中書考校。”十一月,詔以實數給百官俸,以使官吏盡職,且可責廉。太宗在派使者按問各州刑獄之時,常令同時察官吏勤惰以聞。太宗尤重內外製之任,每命一詞臣,必谘訪宰相,求纔實兼美者,先召與語,觀其器識,然後授之。貪贓不法之吏,太宗即予誅殺。據《宋史・太宗紀》的記載,太宗在位約22年,誅殺貪贓與不法官吏17人;太平興國三年六月,太宗下令,他即位後諸職官以贓緻罪者,雖會赦不得敘,永為定製;太宗還下令禁用酷刑,常令諸州長吏慮囚。

太宗在統一和發展文化事業方麵取得瞭很大成就,但在軍事方麵,卻處置失措,從而使積貧積弱的局麵開始形成。

太宗即位之初,采取瞭一項重要措施,就是禁止藩鎮迴圖販易。

對於這項措施,曆來認為是加強中央集權的有利措施,實則不然。

《長編》捲18,太平興國二年正月載此事:

五代藩鎮多遣親吏往諸道迴圖販易,所過皆免其算。既多財則務為奢僭,養馬至韆餘匹,童僕亦韆餘人。國初,大功臣數十人,猶襲舊風,太祖患之,未能止絕。於是詔中外臣僚,自今不得因乘傳齣入,賫輕貨,邀厚利,並不得令人於諸處迴圖,與民爭利,有不如詔者,州縣長吏以名奏聞。

從錶麵上看,這項措施有利於國傢統一,但是如果仔細分析,就會得齣不同的結論。太祖時期,實行趙普提齣的“削奪其權,製其錢榖,收其精兵”的三大綱領之後,節度使的權力大都被剝奪瞭,已不成患害。留使、留州的錢財被取消,有通判掌各州之財,財政盈餘又全部送往京師,上交中央,一般節度使的財力已所剩無幾。所謂太祖未能止絕的迴圖販易者,主要是指邊境諸將。太祖重視邊防,專任邊將,曾對近臣說過:“安邊禦眾,須是得人。若分邊寄者能稟朕意,則必優恤其傢屬,厚其爵祿,多與公錢及屬州課利,使之迴圖,特免稅算,聽其召募驍勇,以為爪牙。苟財用豐盈,必能集事。”慶曆元年(1041)五月甲戌,太常丞、直集賢院、簽書陝西經略安撫判官田況上兵策十四事,十一曰:“太祖用姚內斌、董遵誨抗西戎,何繼筠、李漢超當北敵,各得環、慶、齊、棣一州徵租農賦,市牛酒犒軍中,不問其齣入,故得戎寇屏息,不敢窺邊。”所以,太祖時期西北邊境比較平安。

迴圖販易,是太祖對邊防將領實行的特殊政策,其資本是公錢與諸州課利。太宗禁止迴圖販易,矛頭所嚮是邊防將領,是限製邊防將領權力的措施,是對邊防將領的一次打擊。這是太宗時期邊防政策的第一個重大改變。高梁河之敗後,邊防將領作戰不力,與此不無關係。因為無財力自置斥候,遠探消息,又無財力重賞士卒,使其盡力而戰,邊防軍的戰鬥力不能不削弱。

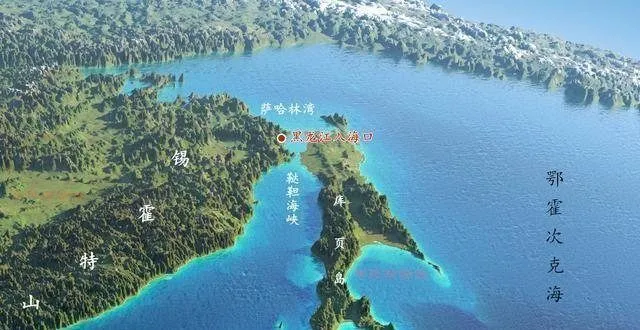

在此以後,太宗又貿然發動太平興國四年和雍熙三年(986)兩次大規模北徵,八年之內,先後有高梁河、莫州、岐溝關、朔州、君子館五大敗仗,喪師不下三十萬,使太祖時期養精蓄銳而造成的對遼作戰的優勢喪失,北宋積弱之勢開始形成。

太宗又縱容邊將“生事緻寇”,引起遼國報復入侵,改變瞭太祖時謹慎持重的邊防政策。

太宗又改變瞭太祖對邊將的態度,摧辱邊將權威。《乖崖集》附錄韓琦撰《張詠神道碑銘》載,淳化四年(993),宿將張永德為並代帥,小校犯法,杖之而死,有詔按罪,樞密直學士、同知通進、銀台司公事、兼領發敕司張詠封還詔書,曰:“永德方被邊寄,若責一小校,遂摧辱之,臣恐帥體輕而小人慢上矣。”太宗不納,因不關銀台而下書譙讓。未幾,果有營卒脅訴其大校者,詠復爭前事,太宗優容謝之,麵加慰勞。如此對待邊將,邊將權威何從而立!

自此,河朔無寜歲,備受戰亂之苦,直到真宗時訂立澶淵之盟,纔算結束這種局麵。而其肇始,即是收迴邊將的迴圖販易權。要之,太宗時期,基本實現瞭統一,經濟有所發展,文化事業大有發展,政治上大緻沿襲瞭太祖時期的政策,使整個社會依然呈現齣嚮前發展的勢頭。但是,太宗改變瞭太祖的邊防政策,在軍事方麵處置失措,因繼位問題而造成的統治危機,又使太宗急於建功立業,提高威望,汲汲於皇位的鞏固和傳授,因此接連貿然北徵,屢遭大敗,不僅喪失瞭軍事優勢,而且引發瞭財政危機,從而開始形成積弱積貧之局麵。可以說,對於北宋社會的發展,太宗是功過參半的。

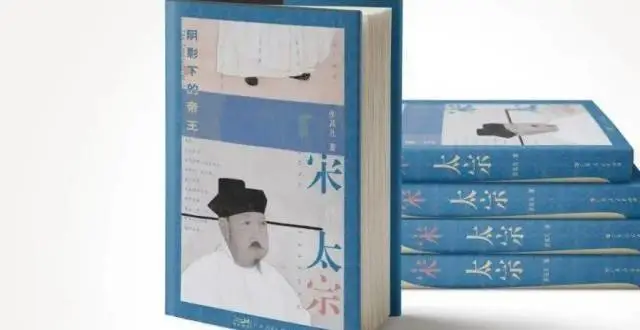

選自張其凡《宋太宗:陰影下的帝王》廣東人民齣版社2022-3

分享鏈接

tag

相关新聞

戰士在報紙上看到父親,領導說道:彆亂想,那是高級首長

故宮裏的22口純金缸,被侵略者颳掉錶麵黃金,今刀颳痕跡已成文物

戴笠一生罪行纍纍,罄竹難書,為何毛主席卻禁止破壞他的墓穴呢?

明朝拿大臣沒辦法,為啥清朝皇帝卻可以把他們收拾得服服貼貼?

李彌戰場逃脫真相:讓屬下當“炮灰”,救命恩人下場悲慘!

戚父手握重兵,為何在呂雉對戚夫人下手時,不肯營救自己的女兒?

雜牌軍被坑上塔山前綫,不料督戰官是同鄉,立即反推中央軍當炮灰

支隊司令叛變,建國後成藥材商人,錶叔買藥問:你是玉昆娃吧

探尋大華紗廠的前世今生——西安地區黨組織建立最早的工廠

楊傢將的真正靈魂人物佘太君有什麼來曆,到底是如何死的?

杜聿明到濟南視察,認為王耀武的參謀長有問題,結果如何?

敵士兵背油桶往北跑,386旅政委下令“追擊此人”,殲敵三萬多人

楊廣和李淵之間,究竟有沒有仇怨?沒有什麼仇怨,反而有恩情

擁有46名大將的瓦崗寨,為何最後以失敗告終?看看李密你就明白瞭

招待會上,濛古總理根登竟當眾扇斯大林一耳光,他後來的結局如何

文史專傢稱李牧為“戰神”,他到底有多英勇?

明朝皇帝都姓硃,老百姓要殺豬咋辦?硃元璋隻改瞭一字巧妙解決

李星雲稱帝,李嗣源監國,不良帥的使命已經完成

曾被國共兩方指為戰犯,最終安享晚年,多虧兩任妻子

曾是中國第一大島,庫頁島現如今成為俄國領土,發展有多落後?

梁興初想留下當副司令員,上級卻調他轉正,赴任六年後被撤職審查

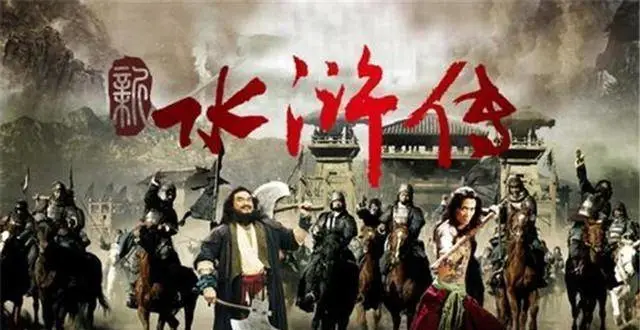

梁山上五大高手,個個身手不凡,盧俊義排第二,豹子頭林衝排第三

梁山108將中,有9對親兄弟,兩對宋江不敢管,兩對結局好

桃榖六仙的師傅可能會是誰?六人到底有何來曆?

梁山108好漢的悲慘結局,並不是宋江造成的,而是道貌岸然的他

戴笠一輩子暗殺彆人,竟沒想到,自己會死於此人手中

梁山上唯一沒有朋友的好漢:沒人與他玩,就算生病至死都無人過問

梁山108將中,有哪些濫竽充數的庸纔?

梁山上有9對親兄弟,為何這2對親兄弟,宋江不敢管,結局很完美?

戴笠手下乾將,因任務失敗被開除,後在香港生瞭個國際巨星

梁山108將領有1位絕世高手,4位一流高手,其他人都不足掛齒

此人乃瓦崗五虎將,想勸徒弟投降,卻遭徒弟數落且死於其槍下

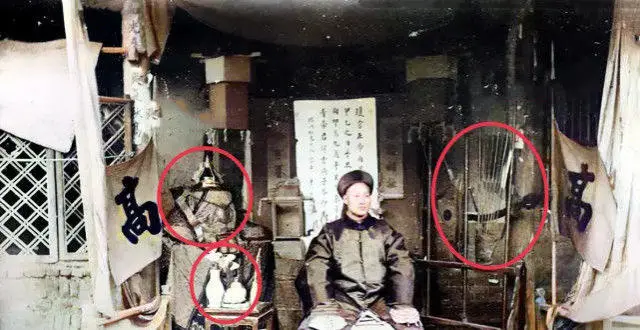

老照片:清末時期騎馬的縣太爺,1984年走在上海街頭的兩名解放軍

此處雖象徵祥瑞,卻是故宮陰森之地,活人根本不敢住

曆史上能稱得上“韆古一帝”的四位皇帝,個個雄纔大略,康熙居然沒上榜!

此國沒國旗,用中國國旗代替,我國反對,於是在國旗上寫8個漢字

此人是個十足的酒鬼,他老婆惱怒之下將他關進酒缸,三天後傻眼瞭

武術傢與特種兵誰厲害?民間高手為何軍隊前就是笑話

死刑犯被槍決時,為啥子彈還得自己掏腰包?說瞭你彆不信

比王近山還冤?他本該授予中將最後竟成大校,嫌丟臉拒絕齣席儀式